user8399729

Ленинский Комсомол.К-3. частьN2

Триумф и трагедия АПЛ К-3

Юрий Бахарев

В завершении хочу сказать, что если кто и достоин звания героя из экипажа Ленинского Комсомола, которые спасли лодку так это: Зайцев В.В, Степанов Ю.Ф , Малер А., Каморкин Л. .

В.П.Сатрапинский ,командир ЭТГ АПЛ К -3 « Ленинский Комсомол »1966 - 1967 г.

ПАМЯТЬ

Вы нас простите ,забывших ваши лица ,

За флот, что нами был любим,

Навеки вставшие у входа в нашу Лицу

Вас не вернувшихся из северных глубин.

По старшинству в строю златом застыли:

Горшков , Каморкин. Ганин и Смирнов

И имена других, которых не забыли

В домах отцовских ,русских городов.

В домах , где память как в углах иконы,

С годами ставшие прообразом святых,

А жизнь идёт безжалостным законом

На смену нам прислали молодых

И снова кинофильм «Звезда балета»

Вихрастый лейтенант , усевшись под столом

Он на экран глядит как в детстве без билета,

Смотрели мы в далеком и былом.

Я там сидел в ту роковую дату,

Ещё не зная ,что спустя лишь час,

Всем здесь сидящим как солдатам,

Придется жизнь отдать спасая нас.

Вам не пришлось гул рыданий,

И женский плач среди угрюмых скал

Глаза родных, надгробные страданья,

И голос сына, что отца искал.

Он не нашел ,но всё ещё не веря,

Пытался в люк подлодки заглянуть,

Он говорил что папа там за дверью,

Вы помогите мне его вернуть.

Он обещал ,он дал мужское слово,

Что как вернётся едем на Урал,

Но кто-то неуместно и сурово

Сказал вдруг : « Боцман объяви аврал».

Года прошли, сравнялись грани боли,

Но память не могу никак унять,

Когда в тот миг, помимо нашей воли,

Заставил в жизнь поверить БЧ-5 .

Мы слышали по громкоговорящей

Спокойный голос : Всем одеть ИДА»,

А из второго лавою горящей,

В центральный пост врывалась к нам беда.

И может тех спокойных слов хватило

Преодолеть Свой страх он нам помог ,

Пришла надежда и вернулась сила,

И стойкость за такой короткий срок.

Готов я был рвануться в пекло боя,

Неудержимой поступью морской.

Что б рядом быть с тобою Малер Толя,

Став мощной заливающей рекой.

Что б из пожара вышел ты веселым,

А командир в огне не падал в забытье,

Что б матери не лили слёзы в сёлах,

И горестным их не было жильё.

Что б над планетой в летний вечер грозы,

Давали влагу золотым полям ,

Что бы мужчины красочные розы

Дарили женам , сёстрам , матерям .

Сатрапинский В.П., 8 сентября 1977 год

г Николаев

Список личного состава ПЛ “К-3” погибшего 8 сентября 1967 года.

капитан 2 ранга Горшков Сергей Федорович

капитан 3 ранга Коморкин Лев Федорович

лейтенант Петреченко Александр Иванович

капитан-лейтенант Смирнов Валентин Николаевич

капитан-лейтенант Ганин Геннадий Иванович

капитан-лейтенант Маляр Анатолий Алексеевич

лейтенант Гурин Виктор Михайлович

мичман Буторин Алексей Алексеевич

старший матрос Лаврушкин Владимир Петрович

матрос Романов Владимир Николаевич

мичман Мусатов Владимир Иванович

старшина 2 статьи Таранов Владимир Георгиевич

старшина 2 статьи Пузевич Константин Николаевич

старший матрос Розанов Валерий Николаевич

матрос Осипчук Александр Степанович

старшина 2 статьи Кисловский Геннадий Иванович

матрос Воробьев Александр Васильевич

старший матрос Вигерин Игорь Васильевич

матрос Богачев Владимир Михайлович

главный старшина Михнин Владимир Яковлевич

старшина 2 статьи Иванов Анатолий Иванович

матрос Гарагонич Юрий Иванович

старший матрос Тарабан Виктор Иванович

старшина 2 статьи Юзефович Петр Иосифович

матрос Ярошевич Владимир Николаевич

старшина 2 статьи Гурьев Николай Николаевич

старшина 2 статьи Гайдей Сергей Никитович

матрос Гайвас Аркадий Константинович

матрос Клименчук Владимир Николаевич

матрос Пасталатий Виктор Федорович

матрос Коровин Александр Васильевич

матрос Кузьмицкий Виктор Анатольевич

матрос Соболев Николай Петрович

матрос Боглаев Сергей Федорович

старшина 2 статьи Романцов Борис Митрофанович

матрос Кутепов Анатолий Александрович

старшина 2 статьи Слугин Михаил Иванович

старшина 2 статьи Богачев Николай Михайлович

старшина 2 статьи Зацепин Николай Михайлович

Вечная слава героям-подводникам!

Часть текста взята отсюда. https://proza.ru/2012/02/21/1312

Треттий тост-Стоя,Молча. За тех кто в море!

Ленинский Комсомол. К-3

Поиск

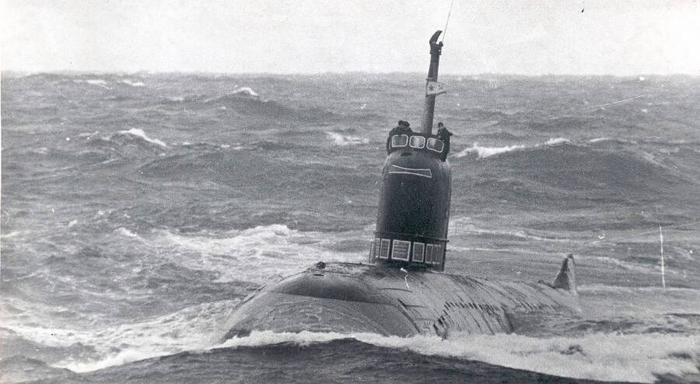

Подводная лодка К-3. Первый атомоход советского флота

16.08.2021

В начале августа 2021 года стало известно, что первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 «Ленинский комсомол» отправится с Северного флота в Кронштадт - к месту вечной стоянки в Музее военно-морской славы. Рассказываем вам историю этой уникальной подводной лодки

Атомные субмарины сегодня – основа подводного флота всех ядерных держав. Способные совершить кругосветное плавание (а то и не одно) в подводном положении, представляющие свою страну в любом, даже самом дальнем уголке Мирового океана, они, кажется, существовали всегда. В действительности первая советская атомная подводная лодка – К-3 «Ленинский комсомол» – подняла военно-морской флаг совсем недавно, 1 июля 1958 года. Три дня спустя она первой в Советском Союзе дала ход под главной энергетической установкой – ядерным реактором, а через четыре года впервые в СССР всплыла из-подо льдов на Северном полюсе.

Одна лодка – одна торпеда

Первая советская атомная подлодка проектировалась как носитель нацеленной на вражеские военно-морские базы единственной торпеды колоссального калибра – полтора метра! Такая идея родилась не на пустом месте. К началу 1950-х, когда работы над первыми атомными подлодками и в СССР, и в США вышли из стадии предварительных проектов, Советский Союз не имел адекватных средств доставки ядерного оружия на территорию своего главного противника – Америки. Бомбардировщик Ту-16 только-только начали испытывать, межконтинентальных ракет, тем более морского базирования, просто не существовало. А тратить лодку с уникальными возможностями для установки на ней обыкновенных торпед инициатору проекта – Первому главному управлению при Совете Министров СССР – не хотелось.

Официальный старт разработке «объекта 627», как в целях секретности назвали первую советскую атомную подлодку, был дан 9 сентября 1952 года специальным постановлением правительства. В этом документе указывался и срок окончания работ по проектированию и сооружению лодки – 1955 год. В постановлении не оговаривалось, что отечественный атомоход должен иметь преимущество перед американскими по скорости, прежде всего подводной, но советские конструкторы сразу ставили перед собой такую задачу. Ведь иной возможности прорваться через отработанную за годы Второй мировой войны линию противолодочной обороны в Атлантике и Тихом океане не было.

Неожиданный для СССР расклад, когда проект и тактико-технические характеристики, равно как и предназначение корабля, определяли совсем не моряки, привел к ожидаемо негативному результату: работы над проектом едва не были прекращены. Случилось это в 1954 году, когда атомщики, оценив, что их собственных знаний не хватает для завершения работы, все-таки привлекли к оценке своей работы экспертов советского ВМФ. Группа специалистов, которой руководил контр-адмирал Александр Орел, рассмотрела проект и представила результаты своей работы не только заказчикам из Первого главного управления Совмина, но и своему непосредственному начальнику – главкому флота адмиралу Николаю Кузнецову.

Вердикт был однозначен: в варианте с вооружением лодки торпедой Т-15, имевшей диаметр в полтора метра, длину более 23 метров и вес около 40 тонн, проект бесполезен. Прежде всего потому, что стартовать к цели она могла лишь на расстоянии до 50 км от нее, а линия противолодочной обороны США в те годы начиналась за 100 миль, то есть почти за 200 км от берега. Было и еще одно обстоятельство, превращавшее команду лодки фактически в камикадзе. После пуска гигантской торпеды длиной почти в четверть общей длины лодки корабль приобретал колоссальную положительную плавучесть и большой дифферент на корму. Другими словами, едва выпустив торпеду, лодка почти наверняка выскакивала на поверхность моря как чертик из табакерки и не имела возможности сразу погрузиться, становясь легкой мишенью. А для обороны у нее были всего два обычных торпедных аппарата с двумя торпедами – и все!

Советский «Кит»

Проект пришлось срочно перерабатывать. В итоге лодка получила восемь носовых торпедных аппаратов с боезапасом в два десятка торпед. Среди них должны были быть и атомные: к тому времени их боевые части уже начали проходить испытания. А главным оружием лодки, как и планировалось, стала скорость. В Советском Союзе уже знали, что американские кораблестроители поместили новую энергетическую установку в корпус лодки, мало чем отличающийся от классических корпусов субмарин Второй мировой войны. Это существенно ограничивало их подводную скорость: у первой в мире атомной субмарины, «Наутилуса», она составляла 23 узла, у второй, «Сивулфа» – 20 узлов. Советские конструкторы сразу решили искать наиболее обтекаемую форму лодки нового типа. Поиски не были слишком долгими: как известно, самыми оптимальными формами для движения под водой обладают морские млекопитающие, в том числе киты. На них-то и стала похожа первая советская атомная субмарина, на испытаниях развившая подводную скорость в 28 узлов даже не на полном ходу. За свою форму, которую унаследовали и все последующие подлодки, первая атомная лодка получила у моряков уважительное прозвище «Кит».

Несмотря на множество проблем и сложностей, сопровождающих создание любого нового механизма, лодка К-3 пусть с опозданием, но была построена. Ее заложили 24 сентября 1955 года и спустили на воду два года спустя, а еще через год лодка вошла в состав ВМФ и впервые двинулась на атомном ходу. Основной и резервный экипажи первого атомохода, кстати, начали обучение в Обнинске еще в 1954 году. Чтобы моряки могли заранее изучить свой корабль, в их распоряжение предоставили не только первую в мире атомную электростанцию, но и специально построенный неподалеку от нее рабочий стенд с таким же реактором, как на подлодке. Кроме того, морякам приходилось проверять на себе и многие конструктивные и дизайнерские решения новой лодки, для чего строились деревянные макеты ее отсеков. И это позволило не только грамотно обустроить лодку, но и избежать многих проблем. Известен такой казус: рабочие места командира и штурмана в центральном посту были спроектированы так, что оба размещались спиной по курсу корабля, что для моряков попросту невозможно.

Строительство лодки и вся ее служба превратились в один длительный эксперимент, как это всегда бывает с кораблями, которые открывают новую эру. И прежде всего это касалось главной энергетической установки. Из трех вариантов, работу над которыми конструкторы начали по постановлению 1952 года – графитоводного, с жидкометаллическим носителем и классического водо-водяного, – в итоге выбрали третий вариант как наиболее проработанный. Но и с ним было немало хлопот и проблем, ведь все узлы и агрегаты строились и применялись впервые. Например, очень много проблем морякам доставляли парогенераторы первого контура, в которых циркулировала радиоактивная вода. На них постоянно появлялись микротрещины, из-за чего зачастую реактор нельзя было вывести на полную мощность, и лодка попросту не могла даже развить нормальную скорость. О том, что постоянные утечки в реакторном оборудовании вызывали повышенную радиоактивность воздуха на лодке, и говорить не приходится.

Гордость и трагедия К-3

По понятным причинам первой в Советском Союзе атомной подводной лодке пришлось быть не только объектом для испытаний различных технических нововведений для атомного флота. Ей довелось на своей стальной шкуре проверять возможности ядерных субмарин. Уже в 1959 году она начала регулярные плавания подо льдами – сначала под кромкой, а потом и под серьезным паковым льдом, в итоге дойдя до Северного полюса.

Это был третий дальний поход лодки К-3, состоявшийся 11-21 июля 1962 года. Прежде всего экипажу лодки предстояло подтвердить, что она и подобные ей корабли способны на длительные походы подо льдами. Кроме того, советским морякам предстояло пройти точку Северного полюса в подводном положении и подняться из-подо льда на поверхность. Все задачи были выполнены успешно, за 178 часов лодка прошла в подводном положении 1294 мили и трижды – 15, 18 и 19 июля – всплывала почти точно на полюсе. Это было не просто достижение: таким образом советские подводники подтвердили, что арктические льды не станут препятствием для атомных ракетных подлодок. А это означало, что при необходимости нанести ракетный удар можно и оттуда, существенно увеличив ударную дальность ракет. Таким образом, восстанавливался паритет, нарушенный в марте 1959 года, когда первое в мире всплытие на полюсе совершила американская лодка «Скейт».

Одними успехами служба К-3 «Ленинский комсомол», конечно, не ограничивалась. И хотя печальный счет авариям на советских атомных субмаринах открыла не она, а первый атомный ракетоносец К-19, события 8 сентября 1967 года привели к самым тяжелым на тот момент последствиям. Лодка уже заканчивала боевую службу в Норвежском море, когда в первых двух отсеках случился пожар, унесший жизни 39 моряков. Пострадал и остальной экипаж, когда, чтобы не допустить взрыва торпед, командир приказал уравнять давление в отсеках, и из первых двух внутрь лодки хлынул отравленный продуктами горения воздух. В итоге лодке пришлось возвращаться на базу в надводном положении. Позднее в ходе следствия выяснилось, что причиной трагедии стала то ли жадность, то ли глупость кого-то из рабочих, во время планового ремонта заменившего медную прокладку на гидравлической системе высокого давления на паронитовую (смесь асбеста с пластиком).

Несмотря на периодические проблемы, связанные с тем, что лодка эксплуатировалась в тяжелейших условиях, К-3 оставалась в боевом составе флота до октября 1987 года – почти три десятилетия! За это время она шесть раз выходила на боевые службы и за 14 тысяч ходовых часов прошла в общей сложности почти 129 тысяч миль, то есть почти шесть раз обогнула Землю по экватору. После того как подлодку окончательно списали, она долгое время ожидала решения своей участи. Из первого советского подводного атомохода хотели сделать музей, подобно тому, как стал музеем атомный ледокол «Ленин», но у Минобороны долгое время не было на это средств. И лишь осенью 2020 года было окончательно решено, что подлодка «Ленинский комсомол» перейдет на вечный прикол в Кронштадт, где станет главным элементом Музея военно-морской славы. Она это заслужила.

Данный текст и фото взято от сюда. https://histrf.ru/read/articles/podvodnaya-lodka-k-3-pervyy-...

Жители планета Пикабу.Вспоминайте простых Советских парней,отдавших свои жизни за мирное небо над головой. Треттий стакан,стоя и молча.За тех кто в море! Продолжение следует.

РОДИНА

Граждане Пикабушники!Кто помнит 1986 год?Кто помнит К-219? Вспомните!Взято с Дзена. Как советский матрос Сергей Преминин предотвратил ядерную катастрофу

9 минут

3272 прочтения

7 августа 2022

Герой России Сергей Преминин / атомная подлодка К-219 Public Domain

25 лет назад звание Героя России было посмертно присвоено матросу Сергею Преминину за подвиг, совершённый им в октябре 1986 года. Во время аварии на атомной подлодке К-219, оказавшись в крайне тяжёлых условиях, моряк заглушил реактор, но покинуть загазованный отсек уже не смог. Как отмечают эксперты, своим подвигом Преминин предотвратил самую страшную в истории человечества экологическую катастрофу.

25 лет назад, 7 августа 1997 года, медаль «Золотая Звезда» Героя России была посмертно присвоена матросу Северного флота Сергею Преминину.

В далёком 1986 году на печально известной атомной подлодке (АПЛ) К-219, находившейся в тот момент неподалёку от США, произошла серьёзная авария, грозившая масштабной ядерной катастрофой у берегов Атлантики. Неимоверными усилиями молодой моряк сумел заглушить ядерный реактор.

Своим подвигом Преминин фактически не только спас экипаж субмарины, но и предотвратил ядерный взрыв, который привёл бы к радиационному заражению вод Атлантического океана.

Как заявил в комментарии RT член Ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин, возможные последствия детонации ядерных ракет и реакторов на АПЛ публично никогда не озвучивались. Однако большинство исследователей сходятся во мнении, что полное уничтожение ядерных устройств на К-219 грозило бы самой крупной в истории человечества глобальной экологической катастрофой.

«Пожертвовав своей жизнью, Преминин избавил мир от катастрофы мирового масштаба. Последствия радиационного заражения вод Атлантического океана трудно вообразить. Об этом даже страшно говорить, но могу сказать, что очень сильно пострадали бы и США, и Латинская Америка, и Европа, и часть территории нашей страны», — заявил в комментарии RT член Ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин.

Высшая государственная награда была присвоена Сергею Преминину лишь после распада СССР — спустя 11 лет после его гибели. В Советском Союзе матроса тоже считали героем, но в 1987 году посмертно наградили только орденом Красной Звезды.

«В 1986 году была целая серия трагедий, которые потрясли Советский Союз. До ЧП на К-219 произошли авария на ЧАЭС и катастрофа пассажирского лайнера «Адмирал Нахимов» с большим числом жертв. Руководство СССР старалось привлекать как можно меньше внимания к этим событиям, хотя, без сомнения, подвиг Преминина был достоин Золотой звезды», — говорит Макушин.

Схожей точки зрения по поводу запоздалого присвоения Преминину высшей госнаграды придерживается и историк флота Дмитрий Жаворонков.

«В годы холодной войны о деятельности ВМФ и тем более походах подводных ракетных крейсеров в принципе мало сообщалось, в том числе из соображений секретности. В 1990-е годы многие страницы истории нашего флота стали открытыми, подвиг Преминина получил широкую известность и он заслужено стал героем», — отметил Жаворонков.

13-й поход

Сергей Преминин родился 18 октября 1965 года в деревне Скорняково Вологодской области. Будущий матрос учился в школе города Красавина, а затем поступил в училище речного флота в Великом Устюге.

На К-219 Преминин проходил срочную службу. На подлодке он занимал должность машиниста трюмного движения электромеханической боевой части.

Сама АПЛ вошла в состав Северного флота в феврале 1972 года. Она была построена по проекту 667А «Навага», но позже модернизирована по проекту 667АУ «Налим».

Пострадавшая после взрыва АПЛ К-219 / Public domain

АПЛ являлась носителем 16 жидкостных баллистических ракет РСМ-25 (Р-27У) и была оснащена двумя водо-водяными ядерными реакторами ВМ-4 тепловой мощностью 90 МВт. Один реактор работал постоянно, второй был резервным. Как рассказали члены экипажа в документальном фильме «Последний поход», К-219 была вместилищем «300 Хиросим».

В сентябре 1986 года субмарина покинула порт приписки Гаджиево в Мурманской области и взяла курс к берегам США для несения там боевого дежурства. Это был 13-й по счёту поход К-219. Предполагалось, что атомоход вернётся домой спустя 90 дней и потом будет списан.

Перед выходом из Гаджиева, осматривая АПЛ, оперативный сотрудник особого отдела капитан 3-го ранга Валерий Пшеничный обнаружил неисправность клапана слива забортной воды из 6-й ракетной шахты. Он доложил о дефекте командованию Северного флота, однако оно не придало значения этой информации.

Во время похода морякам приходилось постоянно откачивать воду из 6-й шахты, но об этой ситуации они не докладывали командиру Игорю Британову. Серьёзные проблемы у К-219 начались 3 октября в Саргассовом море, когда субмарина находилась примерно в 1 тыс. км от юго-западного побережья США.

В баке с окислителем (азотный тетраоксид) образовалась трещина. Это агрессивное вещество начало смешиваться с горючим, что привело к детонации. Как вспоминал в интервью RT сам Игорь Британов, взрыв оказался такой силы, что сорвал верхнюю крышку шахты и выбросил в море боеголовку баллистической ракеты.

Часть субмарины охватил пожар, а в образовавшуюся пробоину начала проникать вода. АПЛ всё глубже погружалась в море. Возник риск того, что возрастающее внешнее давление воды может попросту раздавить корпус подлодки. По этой причине Британов принял решение об аварийном всплытии.

Появление К-219 на поверхности автоматически означало провал боевого задания. Однако в той ситуации командир руководствовался первостепенной необходимостью спасения экипажа и борьбой за живучесть атомохода с двумя ядерными реакторами и арсеналом баллистических ракет.

После всплытия подлодки на поверхность в наиболее тяжёлой ситуации оказались матросы четвёртого отсека. Однако, согласно имевшимся тогда инструкциям, ради спасения всего корабля люди в пострадавшем отделении должны были оставаться в изоляции.

Игорь Британов на палубе К-219 / Фото из личного архива

Тем не менее Британов нарушил это правило и отдал приказ об эвакуации людей в соседний, пятый отсек. На тот момент жертвами ЧП уже стали три человека, 14 членов экипажа получили ранения.

Пожар продолжал захватывать новые отсеки К-219. Температура воздуха на борту достигала 70 °C, делая практически невыносимыми условия пребывания на судне.

Кроме того, дальнейшее распространение пожара могло привести к разгерметизации ядерных реакторов и последующей детонации. Ситуация становилась критической, и Британов приказал морякам вручную опустить четыре группы так называемых компенсирующих решёток на нижние упоры. Таким образом удалось бы прекратить ядерную реакцию.

На выполнение этого ответственного задания в седьмой отсек отправились старший лейтенант Николай Беликов и матрос Сергей Преминин. По словам командира К-219, Беликов обладал большой физической силой, а Преминин, наоборот, был жилистым и выносливым парнем.

Они работали в защитных костюмах в загазованном пространстве при температуре 80 °C. Вокруг стоял дым, маски для дыхания, которые были на Беликове и Преминине, мгновенно запотевали. Морякам приходилась действовать буквально на ощупь.

«Беликов и Преминин работали в таких тяжелейших условиях, что даже сложно их представить. Температура и уровень давления в седьмом отсеке были почти невыносимые, вокруг дым», — отметил Александр Макушин.

Несмотря на чудовищные физически нагрузки и плохую видимость, Беликову и Преминину удалось опустить три из четырёх решёток.

Последняя решётка

После возвращения на отдых в соседний, восьмой отсек Беликов окончательно обессилел и упал в обморок. Но работа не была полностью завершена, поэтому матрос в одиночку вернулся в седьмой отсек, чтобы опустить последнюю решётку.

«Преминина спросили: «Что осталось?» Он сказал, что осталось опустить одну решётку. «Ты знаешь, где это, опустишь?» — «Опущу». И вот он пошёл. А пошли бы двое — там бы двое остались», — вспоминал в интервью RT Британов.

К-219 после взрыва / Public domain

У Преминина хватило сил доложить по переговорному устройству о выполнении задачи, но вернуться к товарищам он не смог. Из-за большого перепада давления переборочную дверь заклинило. Справиться с этой проблемой самостоятельно матрос не смог. Матросы с другой стороны переборки посоветовали ему не двигаться, чтобы сэкономить драгоценный кислород. Они предприняли несколько отчаянных попыток открыть дверь, но были вынуждены прекратить усилия, когда сами оказались под угрозой гибели из-за невозможности дышать.

В фильме «Последний поход» командир дивизиона движения К-219 капитан 3-го ранга Геннадий Капитульский рассказал, что Преминин находился на связи лишь несколько минут. Офицер предполагает, что у матроса быстро закончился запас кислорода и перед смертью он снял ставшую бесполезной дыхательную маску.

После гибели Преминина экипаж К-219 переключил усилия на спасение корабля: окислитель разъедал корпус и вода продолжала поступать внутрь подлодки.

4 октября на помощь АПЛ пришли советские корабли, на которые была эвакуирована большая часть экипажа. 5 октября подлодка была взята на буксир теплоходом «Красногвардейск», но через 12 часов буксировки трос оборвался. 6 октября 1986 года оставшаяся часть экипажа покинула судно, и примерно в 11:00 по московскому времени К-219 затонула.

Жертвами той аварии, включая Преминина, стали четверо моряков. Как отмечают эксперты, в других происшествиях с отечественными АПЛ гибло значительно больше людей.

Несмотря на профессиональную борьбу за живучесть корабля и спасение почти всего экипажа, государственная комиссия, проводившая расследование инцидента, возложила ответственность за ЧП на личный состав подлодки, включая её командира. Тем не менее никто из моряков на скамье подсудимых не оказался, а уголовное дело против Британова было прекращено.

Подвиг как часть службы

Подробности аварии К-219 широкой аудитории стали известны только после распада СССР. В 1990-е годы подвигу Преминина и действиям других членов экипажа были посвящены книга «Враждебные воды» и одноимённый западный фильм с Рутгером Хауэром в главной роли.

«Один из авторов книги, Питер Хухтхаузен (в 1986 году был военно-морским атташе посольства США в Москве. — RT), называл советских моряков героями. И я думаю, что здесь не было лукавства. В конце 1980-х и в 1990-е годы американцы ценили то, что сделали наши ребята для предотвращения ядерной катастрофы у их берегов», — считает Александр Макушин.

В России в честь Преминина была названа одна из улиц Вологды и две школы, в которых он учился. Имя героя носит и противодиверсионный катер П-429 проекта 21980 «Грачонок», входящий в состав Северного флота.

Бюст Сергея Преминина в Вологодской области / vologda-oblast.ru

«Подвиг Преминина — это образец выполнения воинского долга. Когда я изучал историю аварии К-219, то поражался тому, насколько отважно действовал этот матрос и другие члены экипажа АПЛ в тех невыносимых, совершенно нечеловеческих условиях», — отметил Макушкин.

Как полагает Дмитрий Жаворонков, Преминин был матросом, воспитанным в традициях особого морального долга перед людьми и добросовестного выполнения приказов даже ценой собственной жизни.

«Подводники — это та категория военнослужащих, для которых подвиг — неотъемлемая часть службы. Подводников готовят их совершать. Когда это необходимо, они готовы погибать ради спасения других людей и своего корабля», — заключил Жаворонков. Парни гибнут и в мирное время,что бы другие жили спокойно.Тогда мы были одной страной и называлась страна СССР!

Три ордена Красной Звезды

Три Красных Звезды и создание легендарного ансамбля. Как воевал и пел легенда «самого воюющего» полка в Афганистане

2 минуты

66,5 тыс прочтений

13 июня 2023

Олег Иванович Гонцов - личность уникальная. Не многим бойцам советской армии довелось побывать в Афганистане дольше 1,5-2 лет, да еще и дважды. А вот Олег Иванович провел «за речкой» около 7 лет!

Поначалу это была срочная служба, но сразу после демобилизации в 1982-м он решил вернуться обратно. Ради этого Гонцов закончил школу прапорщиков «десантников» в литовском городе Гайжюнай и в 1984 году вновь оказался в Афгане.

Афганистан, Олег первый слева

Олег Иванович получил назначение в знаменитую Витебскую дивизию ВДВ, в её 350-й полк. Это соединение оставалось одним из самых воюющих полков - было в зоне боевой работы бессменно с самого начала и одним из последних покинуло Афганистан в 1989-м, прикрывая отход всей 40-й армии.

Боевые задачи перед нашими частями стояли всё те же, что и в 1981-м, однако интенсивность боев увеличилась, началась пресловутая «минная война». Но и сам Гонцов был уже обстрелянным бойцом, на которого равнялись и новички, и более опытные солдаты. Своим первым орденом «Красной Звезды» Олег Иванович был награжден спустя полтора года с момента «второго пришествия». В 1987-м его грудь украсила вторая «звездочка» и медаль «За Отвагу».

В 1989 году стало ясно, что наши войска будут выведены в Союз. Процесс этот требовал не только организации сложной логистики, но специального прикрытия наших воинских колонн. Задача по обеспечению безопасности легла на плечи и десантников Гонцова. 4 января он со своим подразделением ушел на боевую работу, а спустя две недели вышел указ о его награждении третьим орденом «Красной Звезды». Но тогда, как принято говорить «награда, так и не нашла своего героя» - сказалась армейская бюрократия, а потом рухнул СССР и стало совсем не до орденов.

Справедливость была восстановлена спустя почти 20 лет. В 2007 году на концерте в Витебске Олег Иванович получил свой третий орден из рук генерала Александра Скачкова, бывшего командира той самой Витебской дивизией ВДВ. Зал аплодировал стоя несколько минут.

Бойцы из 350 ПДП / Олег Иванович Гонцов

Не только ратными делами известен Олег Иванович. В непростом 1985 году он стоял у истоков создания легендарной группы «Голубые береты». Тогда Гонцов и еще два солдата стали костяком нового самодеятельного коллектива. О профессиональных записях песен в полуфронтовой обстановке не могло быть и речи, однако командование поддержало инициативу своих бойцов, которые пели о нелегкой службе, боевом братстве.

Поначалу «Голубые береты» выступали в военных частях, а потом неожиданно одержали победу на всесоюзном конкурсе военной песни «Когда поют солдаты». Тогда же была даже записана пластинка на студии «Мелодия», которая разошлась крупным тиражом по стране.

Вернувшись в 1989 году из Афганистана Олег Гонцов узнал, что «Голубые береты» неожиданно стали ансамблем при Минобороны, но уже без него... Тогда он вновь собрал коллектив из числа «афганцев».

Сегодня Гонцов занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, хотя и не принимает формального подхода к этому делу со стороны некоторых государственных структур. Как он отметил в одном из своих интервью, люди не должны сидеть и ждать, что кто-то сверху придёт и всё решит. По его мнению, нужно самим работать на истинный патриотизм. Так он и делает, невзирая на последствия ранений и контузий.

Олег Гонцов и Асватур Сагирян (двое из четырёх участников новой музыкальной группы) на встрече со студентами Ростовского юридического института МВД. Фото 2018 года

По поводу войны в Афганистане он говорит так:

«Мы по приказу вошли в Афганистан и по приказу ушли из него. Ни о каком поражении не может быть речи. Мы выполнили приказы нашего командования до конца».

Остаётся только согласиться. Взято с https://dzen.ru/a/ZIg4hIXDZU5VfK0b От себя добавлю.Олег Иванович награждён ещё медалями-За Боевые Заслуги.медаль За отвагу. Вот такие люди живут рядом с нами. Кому интересно их творчество,может ознакомиться в нете.Слова из песни Олега Ивановича Гонцова-Посмотрите ребята.Посмотрите девчата.Память лица поставила в ряд.Это парни которым будет вечно по двадцать.Это те кто прославил десант. Песня называется <ПАМЯТЬ>.

Конфликт на острове Даманский

«Озверевший китаец в шести километрах от тебя». Конфликт на острове Даманском

Клим Шавриков

19.04.2023

В марте 1969 года между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой разгорелся военный конфликт на острове Даманском. Столкновение было локальным, но имело все шансы перерасти в полномасштабную войну двух ядерных держав. В двух боях погибло от 58 до 99 советских солдат и командиров и от 100 до 300 китайских солдат.

VATNIKSTAN рассказывает, почему два коммунистических государства боролись за маленький необитаемый остров, как воспринимали конфликт советские и китайские граждане и чем закончилось противостояние на реке Уссури.

Время «великой дружбы»

Когда в 1949 году в Пекине сторонники Мао Цзедуна провозгласили создание Китайской Народной Республики, Советский Союз стал первым государством, признавшим новую власть. Мао несколько раз приезжал в СССР и встречался со Сталиным. Советский Союз направил в Китай тысячи специалистов в различных областях: строителей, инженеров, врачей, аграриев, учёных-атомщиков. СССР помог построить железные дороги, автомагистрали, гидроэлектростанции, и даже китайский атомный проект во многом был детищем советских учёных.

Мао и Сталин на встрече в Москве. 1949 год. Источник: fondsk.ru

СССР и КНР подписали договор о дружбе, союзе и сотрудничестве, во время Корейской войны вместе выступили на стороне корейских коммунистов. Однако со смертью Сталина и смягчением политического курса СССР разгорелся конфликт между двумя державами. Тем не менее советские лидеры публично говорили о продолжении тесного сотрудничества. На похоронах Сталина Георгий Маленков в траурной речи упомянул отношения с КНР:

«Мы должны всемерно укреплять вечную, нерушимую братскую дружбу Советского Союза с великим китайским народом».

Однако на деле совместные программы начали сворачивать, а объёмы помощи сокращались.

Политический конфликт и территориальные претензии

Мао Цзедун очень болезненно отреагировал на начавшуюся десталинизацию и концепцию «мирного сосуществования» с капиталистическими странами. Никита Хрущёв получил от Мао клеймо ревизиониста и предателя.

В 1959 году Хрущёв посетил Китай с государственным визитом, приуроченным к юбилею провозглашения народной республики. Мао Цзедун встретил Никиту Сергеевича в Пекине.

Хрущёв и Мао в Пекине. 1959 года. Источник: mospravda.ru

Цзедун всячески пытался задеть Хрущёва. Мао знал, что Никита Сергеевич не умеет плавать, и пригласил руководителя СССР в бассейн в горной резиденции Сишань. Впоследствии специальный корреспондент «Правды» в Китае Всеволод Овчинников вспоминал:

«Хозяин встретил его в бассейне и предложил присоединиться. Но беда была в том, что Никита Сергеевич не умел плавать. В своих чёрных сатиновых трусах до колен он, как и на отдыхе в Пицунде, мог зайти в воду лишь до пояса и несколько раз присесть, чтобы окунуться. Можно представить себе, как неуклюже выглядел гость на фоне хозяина, способного легко пересечь километровую ширь Янцзы».

Это была последняя встреча Мао и советского руководства.

Идеологическое противостояние обострило территориальный конфликт. На самом деле Китай всегда претендовал на некоторые российские земли. Начиная с XVII века периодически происходили пограничные столкновения, но они быстро заканчивались после потеплений в отношениях двух держав.

Во время «культурной революции» 1966 года хунвейбины не раз нападали на представителей дипломатической миссии СССР и даже осадили посольство в Пекине. Советская пропаганда истово осуждала «культурную революцию» и бесчинства боевых отрядов Мао: по радио и в газетах постоянно появлялись известия о «китайском варварстве» и новых акциях и казнях. Всё указывало на то, что конфликт КНР и СССР будет разгораться и далее.

Первые столкновения на Даманском

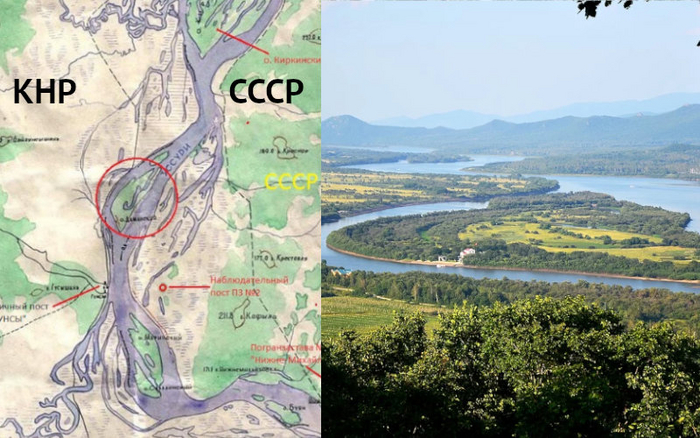

Ареной противостояния стал маленький приграничный остров Даманский на реке Уссури, который не достигает даже одного квадратного километра площади.

Остров Даманский на карте 1969 года и его современная фотография. Источник: moment-istini.com

Поскольку на протяжении 1960‑х годов отношения КНР и СССР ухудшались, советские пограничники неукоснительно следовали инструкциям. Даже небольшие нарушения границы Советского Союза резко пресекались. В 1940–1950‑е годы пограничники зачастую сквозь пальцы смотрели на китайских рыбаков, ходивших по Уссури на лодках, но теперь китайцев разгоняли пограничные катера.

На территорию острова проникали и крестьяне, которые заготавливали там сено для скота. Руководство СССР расценивало такие инцинденты как провокации, по некоторым данным, происходили даже нападения хунвейбинов на пограничные патрули. Нарушения старались пресечь, но огнестрельное оружие пограничники не использовали.

К зиме 1969 года ситуация накалилась до предела. Военнослужащие Народно-освободительной Армии КНР (НОАК) под предлогом защиты мирных китайцев, на которых нападают советские пограничники, начали периодически переходить границу СССР.

При всей серьёзности ситуации советские и китайские военные не стреляли друг в друга. Обычно всё заканчивалось массовыми драками или физическим «выдавливанием» китайцев с территории СССР. Будущий Герой Советского Союза Юрий Бабанский так описывал службу на пограничной заставе:

«…в феврале неожиданно получил назначение на должность командира отделения заставы, начальником которой был старший лейтенант Иван Стрельников. Прихожу на заставу, а там, кроме повара, никого нет. „Все, — говорит, — на берегу, с китайцами дерутся“. Я, конечно, автомат на плечо — и к Уссури. А там и в самом деле драка. Китайские пограничники перешли Уссури по льду и вторглись на нашу территорию. Вот Стрельников и поднял заставу „в ружьё“. Наши-то парни и повыше, и поздоровее были. Но и китайцы не лыком шиты — ловкие, увёртливые; на кулак не лезут, всячески пытаются увернуться от наших ударов. Пока всех отмолотили, часа полтора прошло. Но без единого выстрела. Только по морде. Я ещё тогда подумал: „Весёлая застава“».

Иногда для вытеснения использовалась техника и специальные средства. Многие пограничные патрули использовали охотничьи рогатины — длинные жерди, имеющие раздвоение на конце. Этими оружием советские солдаты буквально выталкивали китайцев с территории СССР.

Советские пограничники на БТР-60 с рогатинами. Источник: shieldandsword.ru

Бой на острове Даманский 2 марта

В ночь с 1 на 2 марта 1969 года 77 военнослужащих НОАК, вооружённых стрелковым оружием, заняли позиции на острове Даманском. Утром пограничники обнаружили передвижения китайцев. На Даманский выдвинулось две группы советских бойцов — всего 32 человека, два грузовика и БТР-60 — под командованием старшего лейтенанта Стрельникова и сержанта Рабовича.

Стрельников приказал Рабовичу с группой обойти позиции китайцев, чтоб отсечь пути вероятному подкреплению, сам же с другой группой занял позиции рядом с китайцами и вступил в переговоры. Солдаты НОАК первыми открыли огонь по советским пограничникам. Группа Рабовича попала в засаду и была уничтожена почти полностью. Китайцы захватили в плен одного солдата, в апреле его тело со следами пыток передали советской стороне. Когда началась перестрелка, к Даманскому начало прибывать советское подкрепление под командованием старшего лейтенанта Бубенина, в том числе бронетехника (БТР-60).

Китайцы поняли, что стрелкового оружия недостаточно, и начали подтягивать к острову миномётные расчёты, но успели дать несколько залпов. Участник боёв сержант Бабанский впоследствии вспоминал тот бой так:

«Через 20 минут боя из 12 ребят в живых осталось восемь, ещё через 15 — пять. Конечно, ещё можно было отойти, вернуться на заставу, дождаться подкрепления из отряда. Но нас охватила такая лютая злоба на этих сволочей, что в те минуты хотелось только одного — положить их как можно больше. За ребят, за себя, за эту вот пядь никому не нужной, но всё равно нашей земли».

Китайцы понесли серьёзные потери, лишились командного пункта в ходе атаки советской бронетехники и после полудня начали отходить с острова. В бою 2 марта погиб 31 советский военнослужащий, в том числе командир заставы Иван Стрельников. Китайцы, по данным КГБ, потеряли 39 человек.

Братская могила погибших пограничников, Иван Стрельников похоронен отдельно. Источник: РИА «Новости»

Как только стихли последние выстрелы, неподалёку от границы была развёрнута целая советская мотострелковая дивизия, готовая нанести по нарушителям сокрушительный удар. В усиление пограничникам были переданы несколько БМД и РСЗО «Град», которые сыграли в этой истории решающую роль. НОАК тоже подтянула резервы. Обе стороны готовились к противостоянию неопределённого масштаба.

Конфликт КНР и Советского Союза развивался стремительно. Китайская пресса разразилась статьёй «Долой новых царей!», в которой СССР обвинялся в империализме и желании захватить китайские земли. Газета «Правда» вышла с материалом «Позор провокаторам!», где автор изложил советскую версию событий. У посольства КНР в Москве проходили организованные властью демонстрации, митинги и пикеты, на дипломатическом уровне выражались разнообразные протесты и демарши. Китайские хунвейбины провели несколько акций в Пекине. Складывалось впечатление, что стороны готовятся к войне.

Тревожный застой

Авторы современных публикаций о конфликте на Даманском часто упускают из виду предшествующие события, которые повлияли на советское общество. Лишь четверть века назад закончилась Вторая мировая война, которая принесла советскому народу колоссальные страдания. В 1969 году представителей поколения, пережившее войну в сознательном возрасте, было достаточно много, эти люди всё прекрасно помнили.

Тема китайской угрозы тревожила людей. 40-летняя женщина, библиотекарь из Смоленска, описывая чувства к мужчине, упоминала о конфликте с КНР:

«Всё время щемящее чувство. Обстановка, мне кажется, настолько напряжённая, что страшно подумать, что может случиться. Вряд ли увидимся. В сущности уже, наверно, с год идёт не обнародованная война с Китаем. Это ужасно: народ только начал отходить от предыдущей войны и вот опять».

В марте 1969 года советский обыватель, по сути, столкнулся с нападением «злого восточного соседа», с агрессией против СССР, который уже 24 года жил в мире и спокойствии. На самом деле ещё до конфликта на Даманском в Советском Союзе росла тревожность по отношению к «китайской угрозе». Александра Архипова и Анна Кирзюк в работе «Опасные советские вещи» приводят несколько интересных городских легенд и слухов на эту тему. Например, такую запись в 1967 году сделал Владимир Швец, композитор, человек с высшим образованием:

«Мне рассказали, что на нашу китайскую границу китайцы двинули 100 тысяч солдат. Они нарвались на электрозаграждения и были сожжены. Якобы в Китае вопят о мести, а Мао собирается быть в Москве».

Советские граждане рассказывали о таинственных «китайских листовках». Дошло до того, что напуганные школьницы в Донецке разбрасывали листовки, призывающие горожан спасаться от войны, которая уже началась.

После марта 1969 года в СССР становится популярным скорее трагический, чем смешной анекдот:

«2000 год. На финско-китайской границе всё спокойно».

Антикитайская истерия не закончилась с развязкой событий на Даманском. В 1970‑х годах возникла городская легенда о женщине, которая купила китайский ковёр, а ночью умерла от страха, увидев на ковре светящееся изображение мёртвого Мао.

В марте 1969 года примерно 20% советских граждан верили в скорое военное столкновение с Китаем. Московский студент Георгий Елин в марте 1969 года написал в личном дневнике:

«Конфликт на Даманском — это уже реально страшно: перспектива войны с Китаем перестаёт быть темой анекдотов. Сегодня нет проблемы актуальнее».

Тревожные настроения не рассеялись с окончанием конфликта. Советская пропаганда умело использовала угрозу с Востока. Китайская пропаганда запугивала граждан «советским империализмом новых царей». Отличным примером антикитайской пропаганды являются знаменитые плакаты в одной из воинских частей Дальнего Востока.

События 14–15 марта на Даманском

Около полудня 14 марта советские пограничники обнаружили группу бойцов НОАК, продвигавшихся к острову. Никаких предупреждений и переговоров не планировалось — пограничники отогнали китайцев огнём. Как только советские силы отошли с острова, китайцы предприняли новую попытку, но в этот раз отступили, увидев советскую бронетехнику. Отряд пограничников окопался на острове.

Утром 15 марта китайцы обстреляли остров из гаубиц и миномётов, сразу за артподготовкой почти пять сотен китайских бойцов прорвались на остров и заняли позиции. Войска КНР подбили БТР-60, тогда в бой бросили четыре танка. Через несколько часов советские войска отошли с острова, израсходовав все боеприпасы. В этот момент приказ на уничтожение противника получила батарея РСЗО «Град», новейшее на тот момент средство поражения. Несколько залпов потомков легендарной «Катюши» сломили китайское сопротивление.

РСЗО «Град» на смотре техники одной из воинских частей СССР. Источник: histrf.ru

После недолгого стрелкового боя советские солдаты вытеснили оставшихся в живых китайцев. Столкновение закончилось так же быстро, как и началось.

Последствия конфликта

В общей сложности в марте 1969 года советская сторона потеряла 58 человек убитыми, китайские потери оцениваются в 100–300 человек. Остров Даманский сохранил прежний статус. Единого мнения о том, почему этот конфликт закончился, до сих пор нет. Отечественные исследователи склонны считать, что китайцы испугались. Некоторые западные специалисты заявляют о том, что стороны не пошли на конфронтацию из-за угрозы ядерной войны.

Французский журналист Арно де ля Гранж утверждает: китайские исследователи обнаружили документы, которые свидетельствуют, что СССР готовил планы ядерного удара по Китаю. По информации французского издания Le Figaro, от этого шага советское руководство отказалось потому, что президент США Никсон обещал нанести ответный удар по 130 советским городам.

Летом 1969 года вспыхнули ещё два пограничных конфликта с Китаем, но они не были такими кровопролитными и закончились переговорами сторон на местном военном уровне. Отношения СССР и КНР потеплели только после смерти Мао в 1976 году, а уже при Горбачёве случится настоящая перезагрузка отношений двух стран. В 1991 году Советский Союз официально передал Даманский Китаю.

Горькая правда боёв на острове Даманский — это история о бессмысленных территориальных претензиях и нескольких сотнях смертей китайских и советских солдат. В 1969 году первый заместитель председателя КГБ СССР Николай Егоров ёмко высказался о конфликте:

«Жаль мужественных молодых ребят, стойко защищавших никому не нужный болотистый Даманский».

Надо не забывать,простых парней отдавших свои жизни за нас,за Родину.