Учебник геометрии А.П. Киселева, вышедший первым изданием в 1893 году и служивший долгие десятилетия нашей школе, много раз переиздавался, после 1931 года – с изменениями, безусловно не улучшившими его (в частности, были устранены самые трудные задачи). В 1980 году был переиздан подлинный авторский текст в качестве «книги для учителей», причем в предисловии можно было прочесть, что «содержание книг А.П. Киселева можно считать в какой-то мере устаревшим», поскольку «со времени выхода первых учебников А.П. Киселева и математика и школьное образование далеко шагнули вперед». [Несколько лет назад был переиздан и тот вариант «Геометрии А.П. Киселева, который использовался в советской школе с 30-х по 60-е годы.]

Можно сомневаться, шагнуло ли вперед школьное образование за сто лет, прошедших со времени создания этого учебника; во всяком случае, в нашей стране дело обстояло как раз наоборот. Но, конечно, невозможно отрицать значительное развитие математики за это время, не столь зависевшее от наших отечественных условий. Возникает вопрос, устарел ли учебник Киселева и есть ли у нас лучшие учебники, способные его заменить.

Теперь принято думать, что все новое лучше старого, и даже если мода возвращает нам что-нибудь из забытого прошлого, то непременно в карикатурном виде. Во всяком случае, мы не сомневаемся, что в науках «далеко шагнули вперед» по сравнению с предками, и поэтому науки надо изучать в самом современном виде, а следовательно по новейшим учебникам.

Есть две причины, по которым это мнение можно оспаривать, по крайней мере в отношении геометрии. Первая причина состоит в том, что содержание школьного курса в некоторых важных случаях не так уж зависит от новейших достижений науки. Геометрия пришла к нам из классической древности, и все, чему учат в курсе элементарной геометрии, по существу было уже известно во времена Евклида; необходимые уточнения, например, касающиеся предельных переходов, также были хорошо известны сто лет назад. Дело обстоит здесь точно так же, как с учебниками истории, повествующими о давно прошедших не подлежащих пересмотру событиях: новшества, вносимые в их изложение, не обязательно свидетельствуют о лучшем понимании этих событий, и очень редко – о лучшем мастерстве преподавания. Это сравнение не так уж искусственно, как можно подумать, потому что математика во многом родственна гуманитарным наукам.

Традиция преподавания геометрии, идущая от «Начал» Евклида, самая древняя из всех: ей больше двух тысяч лет. Элементарная геометрия возникла как синтетическая наука, основанная на непосредственном восприятии геометрических фигур и не прибегавшая к вычислениям. Она всегда служила первым образцом точной науки, наиболее доступным детскому уму; при изучении геометрии у детей вырабатывались навыки логического рассуждения, и они находили в ней то особое эстетическое удовлетворение, которое вызывает познание научной истины. Более двух тысяч лет «Начала» Евклида были для людей образцом науки и доказательством возможности достоверного знания.

Сам Евклид вовсе не имел в виду написать учебник геометрии для начинающих. Он создал систематический трактат для ученых, преследовавший цель строгого логического обоснования геометрии. Но в средние века его «Начала» использовались в качестве учебника.

Начиная с XVIII века, когда понадобилось преподавать математику более широкому кругу учащихся, трудную книгу Евклида начали сменять более доступные учебники, заимствовавшие из «Начал» свое основное содержание; но в них применялись также неизвестные древним методы алгебры. Эти учебники совершенствовались в течение двух столетий на практике школьного преподавания, и попутно вырабатывалась особая культура решения геометрических задач, незаменимая в воспитании детского ума. Все ученые, создавшие современную науку, прошли эту подготовку, недаром на фронтоне академии Платона красовался девиз: «Да не войдет сюда не знающий геометрии».

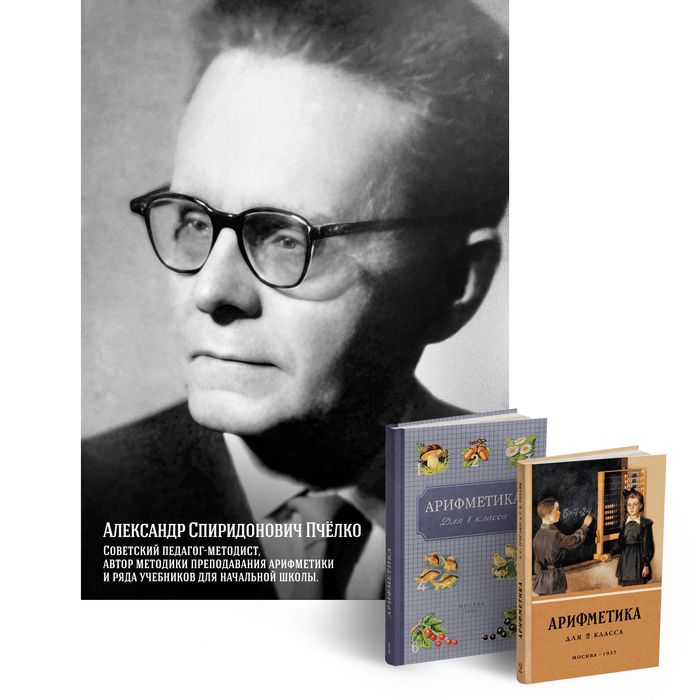

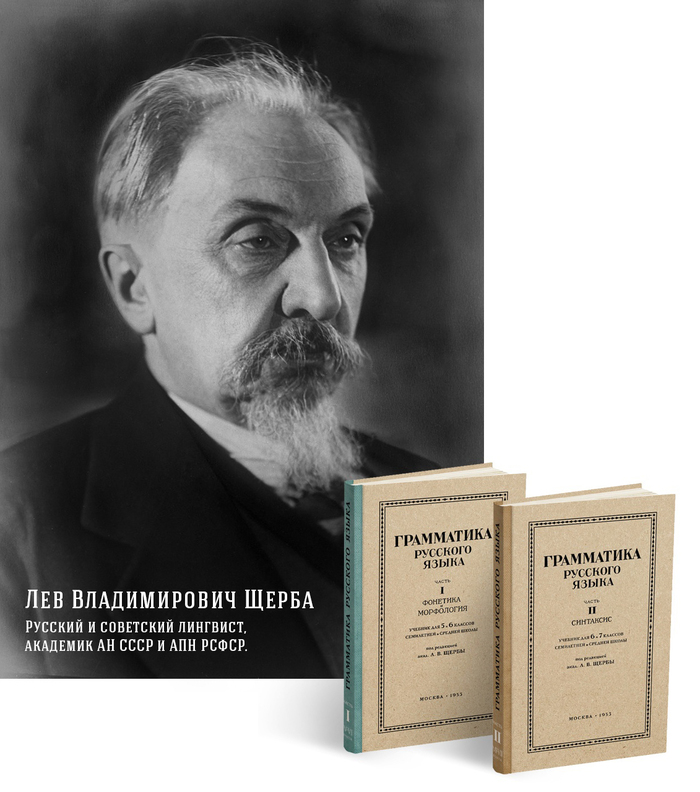

А.П. Киселев был достойным продолжателем этой традиции. Он был опытный учитель средней школы, проверявший свои педагогические замыслы на практике преподавания; в этом смысле его учебник вышел из школы – если можно так выразиться, появился «снизу», а не был «спущен сверху», как нынешние учебники, навязанные школе бюрократическим путем. К тому же в гимназиях и реальных училищах не было ничего подобного обязательным «стабильным учебникам», и выбор способов преподавания был свободен. Таким образом, учебники Киселева были обязаны своим широким распространением не воле начальства, а своим внутренним достоинствам.

Вторая причина, по которой нельзя предпочесть новые учебники старому учебнику Киселева, состоит в том, что эти новые учебники крайне неудовлетворительны. Используемый теперь учебник А.В. Погорелова написан весьма небрежно, плохо продуман и не прошел серьезной проверки в школьной практике. Например, определение треугольника и доказательства признаков равенства треугольников в этом учебнике создают логическую ловушку, из которой учащийся вряд ли сумеет выбраться. [Подробнее об этом см. в статье А.В. Гладкого «О некоторых определениях в учебном пособии А.В. Погорелова», «Математика в школе», 1990, № 6.] А.В. Погорелов как будто не принимает во внимание древнее правило педагогики, предписывающее не накапливать трудности, а по возможности разъединять их. Трудно понять, зачем уже в седьмом классе он вводит координаты и составляет уравнения окружности и прямой, а в восьмом неожиданно появляются векторы. В десятом же классе объем шара вычисляется с помощью интегрального исчисления, что, разумеется, очень просто для того, кто уже владеет основами анализа. Но поскольку формулы интегрального исчисления в нашей нынешней школе просто заучиваются без понимания, такой способ доказательства ничем не лучше откровенного сообщения готового результата. Все это разрушает научное и эстетическое единство изложения, придавая ему неоднородность и причудливость. Трудно понять, чем понравился этот учебник утвердившим его высоким инстанциям; разве тем, что автор похвальным образом избегает трудных задач, развивающих ум ученика, но могущих снизить «показатели успеваемости».

Учебник геометрии, составленный под руководством покойного А.Н. Колмогорова, написан гораздо тщательнее, и в нем видно общее направление – теоретико-множественный подход к основаниям геометрии. При таком подходе прямая, плоскость и все геометрические фигуры последовательно трактуются как точечные множества; но такая трактовка, в сочетании с разнообразными скрупулезно соблюдаемыми обозначениями, нарушает то же правило ненакопления трудностей, о котором уже была речь. Я наблюдал, каким образом в практике некоторых учителей заучивание всей этой символики вытеснило всякое содержание предмета, и у меня нет уверенности, что таких учителей у нас мало. Вряд ли надо возлагать на школьника бремя одновременного усвоения основ геометрии и теории множеств: можно думать, что за редкими исключениями они не справятся ни с тем, ни с другим.

Авторы новых учебников чрезмерно озабочены так называемой «строгостью изложения» математики. Но строгое построение геометрии в школьном учебнике совершенно недостижимо. Сам Евклид не достиг этой цели, и только в конце прошлого века немецкий математик Д. Гильберт сумел разрешить проблему безупречного логического обоснования геометрии. Таким образом, усилия авторов, «наводящих строгость» в школьном преподавании, ведут к чисто иллюзорным результатам, и не только школьники, но и учителя обычно не понимают, для чего эти авторы хлопочут. [См., например, статью А.Д. Александрова «О строгости изложения в учебном пособии А.В. Погорелова», опубликованную в журнале «Математика в школе», 1985, № 5.]

Ребенок обучается синтетически, он доверяет своим восприятиям и своей способности делать выводы. Если учитель тоже доверяет этой чудесной способности – подобно авторам старых учебников, – то она естественным образом развивается и в конечном счете может привести учащегося к потребности привести свои знания в логическую систему. На такой психологически оправданной позиции и стоял А.П. Киселев, вовсе не ставивший себе задачи все строго вывести из аксиом, но включивший в свой учебник список аксиом Гильберта (отнюдь не в самом начале и мелким шрифтом – для особо интересующихся старшеклассников!). Не лучше ли наглядные, но убедительные рассуждения Киселева, чем откровенный отказ А.Н. Колмогорова и его соавторов от доказательства признаков равенства треугольников, занимающих в этом учебнике совершенно непонятное для читателей положение – не то аксиом, не то принимаемых почему-то на веру и , по-видимому, очень трудных теорем?

Вообще погоня за «строгостью» в современных учебниках наводит на грустные размышления. Работа по такому учебнику напоминает изучение Евклида в средневековых школах, чаще всего сводившееся к заучиванию авторитетного текста. Происходит вырождение преподавания, тесно связанное с общей варваризацией современной культуры.

Другим признаком наступающего варварства является тенденция к замене непосредственного понимания слепым вычислением, тесно связанная с нарастающим отвращением к мышлению и так называемой «компьютеризацией» современной жизни. Евклидова геометрия – одно из последних препятствий на пути вычислительного варварства.

Пусть же этот плод прекрасного детства науки по-прежнему обращается к детскому уму!

«Новый педагогический журнал» (1997, № 4).