16 января 2019 года не стало Бориса Александровича Соколова, последнего фронтового оператора, дожившего из более, чем 250 собратьев, до наших дней. 13 февраля ему исполнилось бы 99 лет.

Он отчетливо помнил события 1944-1945 годов, когда с кинокамерой прошел путь от Польши до Берлина. 74 года назад, 17 января 1945 года от немецкой оккупации была освобождена Варшава. Именно там, на берегах Вислы, с осени 1944-го вел съемки на I Белорусском фронте 24-летний Борис Соколов.

Свое последнее интервью перед Новым годом фронтовик дал «Аргументам Недели».

- Борис Александрович, если бы вам сегодня сказали – «Руби окопную правду, боец!», о чем прежде всего повели бы речь? Вспоминается ли что-то из эмоций войны - человеческие истерики, когда приходилось преодолевать страх, ведь война – это кошмар и ужас для всех?

- Война всегда кошмар и ужас, война не бывает другой. И когда осенью 44-го я оказался на фронте, очень трудно было воспринимать происходящее. На счастье, попал к своему однокурснику по ВГИКу Мише Посельскому, который был уже обтесан войной, и мы составили съемочную группу. Операторам лучше работать в связке, сколько случаев было, когда один выносил раненного товарища с поля боя. Фронт в это время стоял недалеко от Варшавы, на берегах Вислы, так что я не почувствовал больших неудобств, Миша быстро ввел меня в курс дела.

- А преодоление страха?

- Видите ли, настоящий страх я испытал не на фронте, а уже после взятия Берлина. И это связано было с одной историей. В Польше, в городе Познани, была цитадель, настоящий склад с оружием с непробиваемыми стенами. Она очень долго сопротивлялась, и когда мы, в конце концов, взяли ее, случилось непредвиденное. В Познань прилетел один из наших летчиков, Герой Советского Союза, молодой красавец, и он побежал в эту цитадель, там же было вооружение. И когда поднялся на второй этаж, увидел, что на полу лежали раненые защитники крепости… Один из них бросил гранату, погибли все.

Вот это я вспомнил, когда оказался в схожей ситуации в Берлине. Мы с Мишей собирались снять «двойника» Гитлера – в сухом бассейне во дворе рейхсканцелярии в горе трупов обнаружили похожего на фюрера. Никто точно не знал – двойник это-не двойник, вначале даже чуть ли не думали, что сам Гитлер, всем было интересно. Для съемок нужно было получить пропуск у коменданта, а путь в комендатуру лежал через открытый полуподвал. Там вповалку лежали раненые эсэсовцы, которые не сумели уйти. И когда я спустился, в моем мозгу вспыхнула та история, когда в летчика бросили гранату. И меня, в полном смысле этого слова, сковал страх. Наклонив голову, не глядя по сторонам, я быстро пошел к коменданту и получил пропуск. Фактически на войне я лишь однажды пережил такой страшный момент.

- Приходилось ли наблюдать, чтобы люди вели себя неадекватно от страха?

- Да там не думаешь, как себя ведешь, все думы приходят потом. Вот и я, когда шел обратно от коменданта, уже в сопровождении охраны, все равно был обуян страхом. Потому что ждал – вдруг кто-то из немцев бросит гранату. Вот какая история – испытал страх не во время съемок военных действий, а когда проходил через этот полуподвал.

- Да, для психолога задачка. А двойника-то сняли?

- А как же, все снимали, невозможно было пройти мимо. Конечно, мы понимали, что никакой это не двойник, просто похож на Гитлера. Тем более, он был накрыт солдатским одеялом, из-под которого торчали ноги в штопаных носках. Сразу подумали – «Нет, двойник Гитлера не мог носить такие носки». Конечно, всё это версии, от пленных немцев мы уже за день до взятия рейхстага знали, что Гитлер застрелился и велел себя сжечь. Об этом нам сообщили в Карлсхорсте, пригороде Берлина, где находился штаб нашего фронта.

- Каким в вашем сознании утвердился образ врага – на обычных людей или на чудовищ были похожи немцы?

- И об этом мы не думали. Воевали наши солдаты, а фронтовые операторы старались запечатлеть на пленке самое интересное. Нашим оружием была кинокамера. И задача была в том, чтобы показать, что происходит в данный момент на нашей территории. Никаких выводов мы не делали. И не думали, что нашим кадрам будет придаваться такое большое историческое значение. Варшава была у немцев, а предместье Варшавы – «Варшавская Прага» - на нашей стороне, граница проходила по берегу Вислы. И мы с немцами наблюдали друг друга через реку. Точнее сказать, они наблюдали нас, потому что их не было видно насквозь, они сумели перекрыть берег Вислы серыми солдатскими одеялами. Странно, но с нашей стороны все было открыто, голо, никто ничего не перекрывал.

Мы с Посельским были прикреплены к 1-ой Польской армии, сформированной на основе частей бывшей дивизии Костюшко. Снимали быт поляков, артиллерийские работы, сняли даже, как они пили «Просекко» на Новый год. Когда в январе 1945-го началось наступление, запечатлевали форсирование Вислы, атаки танками и «Катюшами» города Радом.

- Именно в это время немцы взрывали Варшаву, от кого вы узнали, что город сносят с лица земли?

- Мы не знали, что сносят, просто по ночам слышали взрывы на том берегу. А потом выяснили, что немцы действительно, решили снести Варшаву – в наказание за восстание в немецком гетто. Они методически взрывали город. Но когда освободили Варшаву, мы снимали первый парад польских войск.

- А помните, вы мне рассказывали про «дорогу смерти»?

- Это как раз та дорога, которая шла параллельно течению Вислы, ездить по ней было опасно, с немецкой стороны все перекрестки хорошо просматривались. Немцы засекали машину на первом, на втором прицеливались, а на третьем накрывали огнем. Но мы тоже приспособились - первый перекресток проезжали на скорости, пережидали, а потом жали на газ и - проскакивали. Никакого безрассудства, несмотря на молодость, все просчитывали.

- Можно ли сравнивать съемки на берегах Вислы с уличными боями в Берлине?

- Нет, бои при штурме Берлина совсем по-другому снимали, было задействовано все - проходы артиллерии, выкат орудий, которые били прямой наводкой вдоль улиц, атаки танков. Работали с пехотой и минометчиками, трудно все перечислить. Снимали перебежки наших бойцов, снимали санитаров, которые перевязывали раненых.

- Какие съемки в Берлине назвали бы экстраординарными?

- В рейхсканцелярии снимали помещение, в подвале которого находился бункер Гитлера, но спускаться туда не довелось. Мы только слышали рассказы о том, как нашли трупы верхушки рейха, в частности, обожженные тела Геббельса и его жены. И снимали, как я рассказал, «двойника».

- Вам довелось дважды снимать гильотину, какие истории с этим связаны?

- Впервые машину для отрубания голов увидели в тюрьме города Познани. Сняли, и эти кадры потом использовал в фильме «Иваново детство» режиссер Тарковский. Мы об этом даже не сразу узнали. А в Германии гильотину снимали в тюрьме Плётцензее, где казнили Юлиуса Фучика и Мусу Джалиля. Поехали в тюрьму на второй день после падения Берлина, там не было ни души, тишина, все ворота настежь. И в комнате на первом этаже, мы назвали ее камерой пыток, потому что из стен торчали крюки, увидели гильотину. Мы думали, что в этой тюрьме был казнен и лидер немецких коммунистов Эрнст Тельман, но оказалось, нет. Вторая гильотина была поменьше познанской, но производила такое же жуткое впечатление.

- Позволялось ли фронтовым операторам снимать отступление наших войск?

- Мне не довелось это делать, на берега Вислы попал, когда наши уже наступали, а операторы, снимавшие с начала войны, рассказывали, что солдаты ругались и требовали прекратить съемки. Снимали они и то, как мирное население покидало родные места, что говорить, начало войны было тяжелым. Впервые немца остановили под Москвой, на Волоколамском рубеже. 28 панфиловцев, которые вроде бы были там. Но сегодня очень трудно говорить о том, кто и как остановил немцев, обстановка была непростая, тем не менее, в памяти войны Волоколамск остался рубежом и отступления, и наступления.

Между прочим, в эвакуации в Алма-Ате, перед тем, как попасть на фронт, мы снимали все, что было связано с боевыми действиями, а также подготовку подарков для фронтовиков. И Мише Посельскому повезло - он повез подарки к Новому году в будущую 8 гвардейскую Панфиловскую дивизию в Подмосковье, и раньше меня попал на фронт.

- Ваш выпуск во ВГИКе оказался первым военным, предчувствовали ли вы, что начнется война?

- Нет, война для всех началась неожиданно, мы в этот момент были на практике и по плану московской студии кинохроники должны были в Коломне снимать документальный фильм «Город в обороне». В качестве ассистентов оператора. В тот день мы должны были снимать учебную тревогу, очень сложные съемки, тем не менее, как только узнали, что началась война, свернули аппаратуру и вернулись в Москву.

В обществе никто не ждал войны, в военных частях, помню, командиров отпускали в отпуска, у нас же был договор с немцами о ненападении. А они под его защитой, оказалось, способны были нарушить любые договоренности. Но когда началась война, у меня лично не было никакого сомнения, что не проиграем. И в самые тяжелые времена мы были уверены, что войну должны выиграть.

- Как у вас обстояло с цензурой?

- Цензура была всегда, но не в момент съемок, а в Москве, когда материал после проявки в лаборатории смотрел цензор. Он и определял, что можно давать, а что нельзя.

- В чем была главная интрига подписания Акта о капитуляции?

- В том, что американцы с англичанами без нашего ведома 7 мая подписали Акт о капитуляции в французском городе Реймсе, где располагался штаб американо-французских высадившихся войск. Когда об этом узнало наше командование, оно немедленно заявило протест, потребовав, чтобы подписание капитуляции происходило в Берлине - столице побежденной фашистской Германии. И руководило бы актом советское, а не англо-американское, командование. Что нас сильно удивило, американцы и англичане протест быстро приняли, и согласились считать подписание в Реймсе предварительным соглашением. Окончательное подписание Акта о капитуляции состоялось в ночь с 8 на 9 мая в Карлсхорсте, в помещении бывшего офицерского казино. С нашей стороны Акт подписал маршал Жуков, с немецкой – генерал-фельдмаршал Кейтель с ближайшим окружением.

Маршала Жукова очень долго не было, почему – никто не докладывал. Помню, как немцев в течение дня приводили в здание казино и выводили обратно. Мы их сняли, потому что по поручению Юлия Райзмана, делавшего документальный фильм о взятии Берлина, прикреплены были к немецкой делегации. Жуков приехал поздно, почему и подписание происходило после 12 ночи. Пригласил членов немецкой делегации – фельдмаршала Кейтеля, генерал-полковника Штумпфа, адмирала фон Фридебурга. Спросил, ознакомились ли они с материалами Акта капитуляции, согласны ли с обвинением, задавал другие вопросы. Говорил коротко, отрывисто, тоном приказа. Фельдмаршал Кейтель вел себя высокомерно, если не сказать вызывающе. Пытался приветствовать жезлом прессу, играл с лорнетом. Впечатление было такое, что не его победили, а он победитель. Результатов Второй мировой войны он не признал: казнен через повешение по решению Нюрнбергского процесса.

Снимали Акт капитуляции старейшие операторы, среди которых был Роман Кармен. Я присутствовал в качестве осветителя и занимал пост у осветительных приборов. Стоял далековато от стола, где шло подписание, тем не менее, наблюдал весь процесс. И испытал все те человеческие эмоции, о которых вы спрашивали, в полной мере.

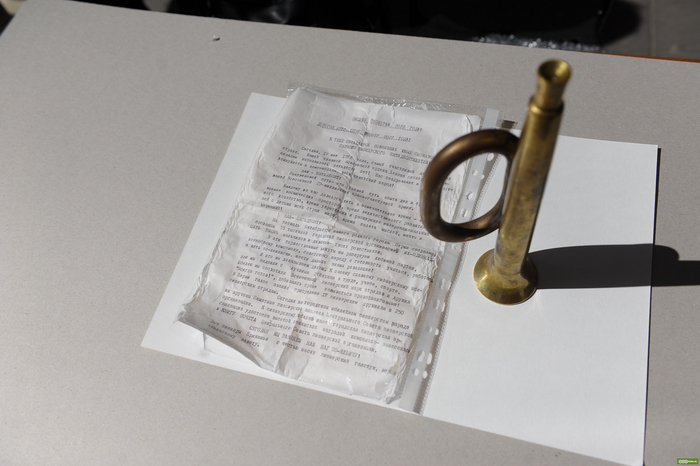

Досье «АН»

Соколов Борис Александрович родился 13 февраля 1920 года в Петрограде. Заслуженный деятель искусств, лауреат Сталинской премии (1948), Почётный кинематографист России.

В 1941 г. окончил операторский факультет ВГИКа. С осени 1944-го в составе фронтовой группы вёл съёмки на 1-м Белорусском фронте, снимал бои в Польше, Германии, затем был направлен на Забайкальский фронт. Борисом Соколовым снято более 400 фронтовых сюжетов для киножурналов, спецвыпуски «От Вислы до Одера», «Прага-Варшава», «В Померании», «Знамя Победы над Берлином водружено», его хроникальные кадры вошли в документальные фильмы «Берлин» и «Разгром Японии», в фильм Тарковского «Иваново детство». Соколов участвовал в съёмках подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии.

После войны работал на ЦСДФ, Литовской киностудии, «Мосфильме», ЦТ. Участвовал в создании художественных фильмов - «Бессмертный гарнизон», Борец и клоун», «Ветер», «Челкаш».

Награжден орденами - Отечественной войны II степени, двумя Красной Звезды, «Знак Почёта», имеет более 30 медалей, в том числе, «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Игорь Мордмилович снял о фронтовом операторе документальный фильм «Из жизни кадра не выбросить».

Источник: https://argumenti.ru/society/2019/01/599215?ysclid=l3idm5fr3...