Брат ты мне, белорус, или не брат?

Сейчас слышится много разных версий о происхождении русских прямиком из палеолита, украинцев – от древних укров, белорусов – от скрещивания Великого княжества литовского и Польши. Это всё довольно странно и дико, но факт есть факт.

Меж тем современные генетики подтверждают то, что было установлено лингвистами и историками ещё в конце 19, начале 20 века. Если очень схематично, то сначала существовало балто-славянское единство, потом произошло расхождение племён и языков на западнославянские, восточнославянские и южнославянские. Русские, украинцы и белорусы постепенно выделились на основе восточнославянского объединения племён.

Но всегда есть место неизведанному. И вот я оказалась в Берестье – на раскопах древнего славянского поселения под городом Брестом на границе Белоруссии и Польши.

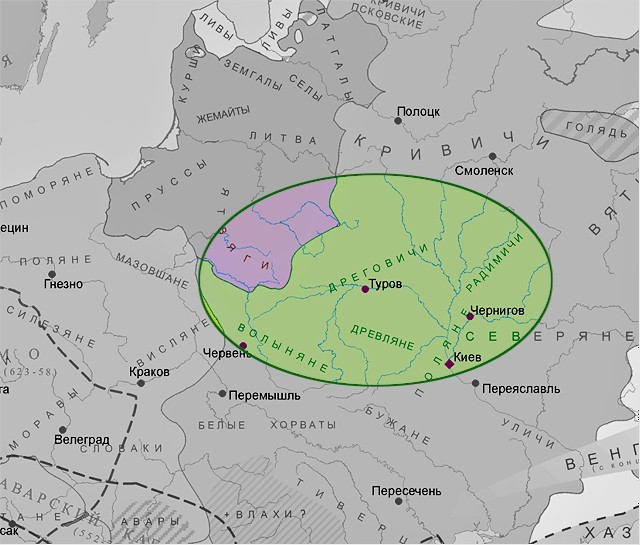

Когда нам в университете читали лекции по введению в славянское языкознание, то, конечно, рассказывали про союзы восточнославянских племён, которые вошли в состав Киевской Руси. Деревляне, вятичи, кривичи, радимичи, поляне, дреговичи.

Но если про бунтарей-вятичей или про тех же деревлян, князь которых сватался к княгине Ольге с поджогами, фейерверками и публичными казнями с обеих сторон, известно много весёлого, то про дреговичей, живших на территории современной Белоруссии, если честно, я бы вообще не вспомнила, если бы не это местечко Берестье.

А меж тем, оказывается, от дреговичей осталось немало артефактов.

«А друзии сѣдоша межи Припѣтью и Двиною и нарекошася дреговичи», – пишет «Повесть временных лет».

Дреговичи – одно из самых загадочных восточно-славянских племён. Из древних письменных источников известно о нём немного.

Скорее всего, в состав Киевского государства дреговичи вошли если не добровольно, то без особого сопротивления. Судя по всему, дреговичи и ятвяги (соседние балтийские племена) были вынуждены просить киевского князя «перекормити ны собе», то есть накормить и взять над ними власть, привлечь на свою сторону, снабжая пищей.

Объяснялась такая просьба несколькими подряд голодными годами во времена правления князя Владимира (того самого, Красного Солнышка) и окраинным положением. Так свидетельствуют летописные своды. Киевские князья очень быстро это дело смекнули, отправили жито на ладьях по Западному Бугу и в 1049 году в Повести временных лет Берестье уже упоминается как крепость на рубеже восточнославянских и польских земель. То есть Киев перекормил, а дреговичи, соответсвенно — перекормились.

Впоследствии эти земли, в том числе и земли нынешнего Бреста, войдут в состав Полоцкого княжества, а уже потом – во второй половине XIV века –в состав Великого княжества литовского, но с сохранением языковой автономии и даже частично самоуправления.

Раскоп в Берестье рассказывает нам о XII – XIII веках.

Многие, конечно, наслышаны о раскопах Новгорода Великого, о новгородских берестяных грамотах, а вот о детинце в Бресте известно гораздо меньше. Меж тем археологические разыскания в Берестье (летописное название Бреста) оказались на редкость удачными. Благодаря болотистой почве детинец (центральная крепостная часть древнерусского города) уцелел аж на 12 венцов (бревен) – большая редкость в славянской археологии.

Основой для создания музея Берестье явились вскрытые, хорошо сохранившиеся постройки XIII века. Археологический раскоп – главный экспонат музея – занимает площадь 1000 кв.м. На глубине 4 метров находится часть ремесленного квартала XIII века, 30 жилых и хозяйственных построек. Постройки и уличные мостовые законсервированы и доступны для осмотра без стекла и других заграждений. Просто смотришь сверху, с террасы. Культурный слой Берестья составляет 7 метров. Более 40 тысяч находок на сегодняшний день.

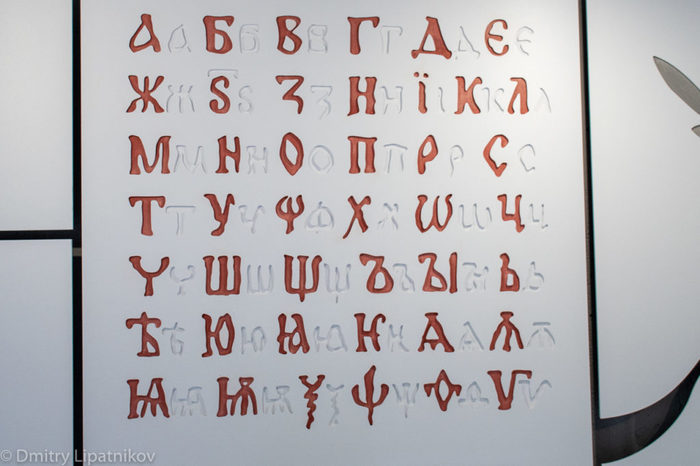

Несмотря на окраинное положение к XIII веку Берестье имело все черты высокоразвитого древнерусского города с хорошо поставленным ремесленным делом, христианской верой и письменностью. Говорили, читали и писали по-древнерусски. Территория Киевской Руси в XII-XIII веках хоть и раздроблена политически, но объединена культурным и языковым принципом (ну и все князья друг другу родственники, впрочем, сами они не всегда об этом помнили). Вряд ли грамотность была здесь поголовной, как в Новгороде, но берестяные грамоты находят и в Берестье, а также металлические стержни для нанесения букв (писала), деревянные навощенные дощечки для письма и книжные застёжки.

Ну а самым удивительным и трогательным, на мой взгляд, письменным памятником является вот этот гребень с вырезанными буквами кириллицы. Азбука для девочек, такое древнерусское ми-ми-ми. И заодно свидетельство того, что грамоте обучали независимо от пола.

Фенотип дреговичей – смесь балтийских и славянских генов. Занимая южную и центральную часть современной Белоруссии, дреговичи сначала мирно соседствовали с балтами, потом воевали, а потом ассимилировали тех, кто остался на этой территории.

Дреговичанка. Реконструкция по костям черепа.

Шахматы – одна из любимых игр русичей. Фигурки короля и туры (башни, нам привычнее слово «ладья») были найдены и в Бресте. Начиная с VIII – IX века игра неуклонно распространяется по русским княжествам, не помог даже церковный запрет на «бесовское игрище». Иван Грозный, к примеру, обожал шахматы, хотя и был истово верующим человеком.

Когда мне говорят, что моя фамилия Шахматова восточного происхождения, я не спорю, но, мягко говоря, это не совсем так. Генетически, конечно, да, – и само слово «шахматы» и названия некоторых фигур (ферзь) персидского происхождения, но на Руси шахматную игру присвоили и полюбили, как родную, очень-очень давно.

Король, тура (башня) и шашка (пешка)

Так что в Брест можно ехать не только ради ознакомления с историей Великой Отечественной войны, но и с древней историей Руси и восточных славян, которая, к тому же прекрасно сохранилась в археологических артефактах.