Привет)

Немного, как обещала, об эволюции Солнца.

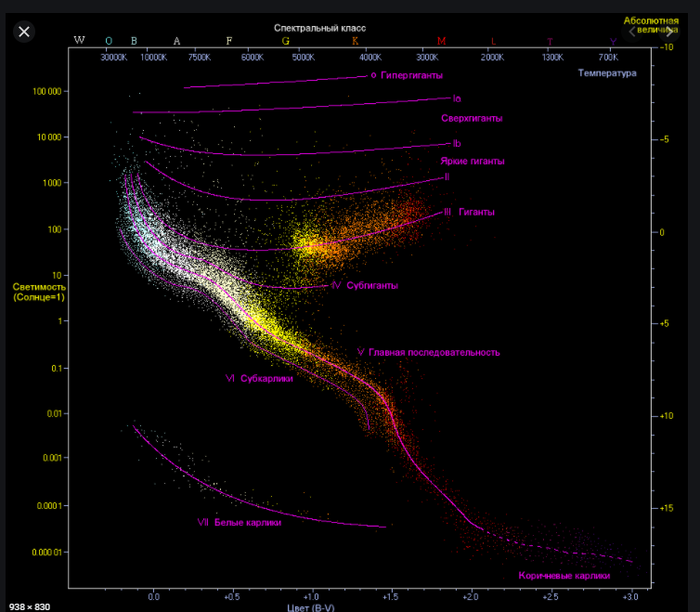

В науке (да и, наверное, не только в ней) довольно часто случается, что разные люди одновременно и независимо друг от друга совершают одно и то же открытие. В самом начале XX века Эйнар Герцшпрунг и Генри Рассел (иногда пишут Рессел) решили отобразить основные свойства звёзд на диаграмме с двумя осями. По горизонтали стали откладывать некоторый параметр (пока даже неважно, какой именно), обозначающий цвет звезды, а по вертикали — её светимость (светимость - это полная энергия, излучаемая небесным телом в единицу времени по всем направлениям).

И вот неожиданно и тот, и другой исследователь обнаружили, что почти 90% звезд оказалось на одной кривой. Этого никто не ожидал. Полученная диаграмма оказалась очень полезна для изучения звёзд. Её называют теперь диаграммой Герцшпрунга-Рессела.

Диаграмма Герцшпрунга-Рессела в её классическом варианте. На вертикально оси слева - светимость (в единицах светимости Солнца); вертикальная шкала справа - абсолютная звездная величина (этот параметр связан со светимостью и приведен для удобства использования диаграммы); горизонтальные оси - "цвет" звезды и её спектральный класс

Здесь мы и подходим к вопросу о том, можно ли наблюдать эволюцию звезд или буйные на голову астрономы все это выдумали.

Ответ - да, наблюдаем, и нет, не выдумали.

Если посмотреть в хороший телескоп на звездное небо, мы много чего увидим: галактики на разных стадиях формирования-жизни-распада и звезды, тоже на разных стадиях жизни. Про галактики сейчас говорить не будем, поговорим об эволюции звезд.

Итак, смотрим на небо. Мы видим сразу и молодые, и старые звёзды, и звёзды «в самом расцвете сил», как Солнце, и только зарождающиеся светила. Обычно хорошо работает аналогия с лесом: зайдите в хорошо освещенный лес, вы увидите разом и старые деревья, и бурелом, и юные деревца, и могучие, зрелые. То же самое со звездным небом.

Мы НАБЛЮДАЕМ (это важно) эволюцию звезд уже более 100 лет (это к вопросам читателей Пикабу о том, что мы же не наблюдаем небо 5 миллиардов лет, значит, все разговоры об эволюции звезд - просто измышление :).

Оказалось, что диаграмма Герцшпрунга-Рассела отражает состояние звёздного населения. По степени "населённости" (на рисунке - количество точек) той или иной ветви можно судить, какую часть времени своей жизни звезда проводит на ней, то есть пребывает в определённом

состоянии (зарождается, попадает на Главную последовательность, переходит в область гигантов и затем карликов и т д). Анализируя распределение звёзд на диаграмме,

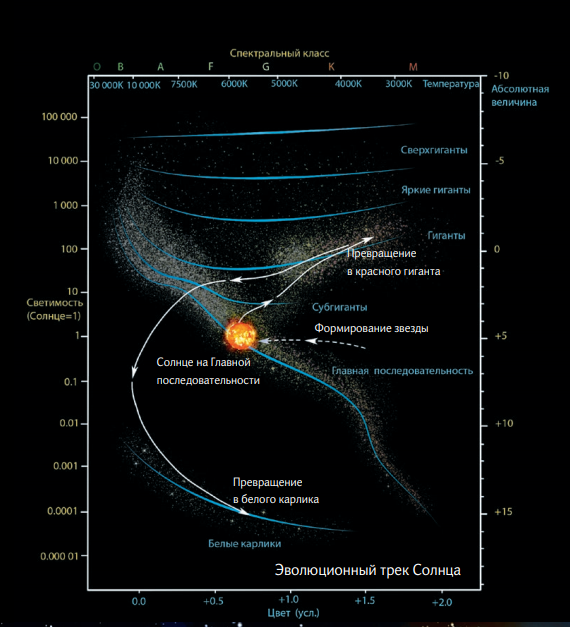

можно понять, как рождаются и как заканчивают свою жизнь звёзды с разной начальной массой и разным химическим составом. Важно: в виду: в ходе эволюции звёзды не продвигаются вдоль ветвей, а «скачут» по диаграмме. Такой «путь звезды» на диаграмме от рождения до остывания называют её эволюционным треком.

Эволюционный трек Солнца. Начинаем с "формирования", заканчиваем превращением в ЧЕРНОГО КАРЛИКА, которого НЕТ на диаграмме: это тот же белый карлик, только совсем остывший и ничего не излучающий

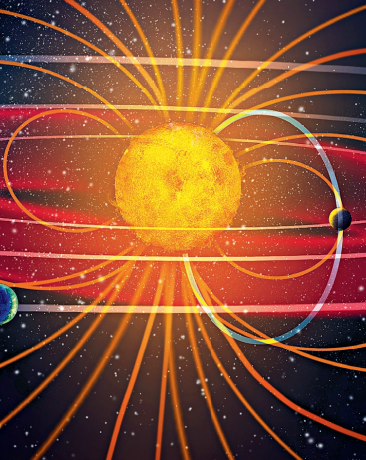

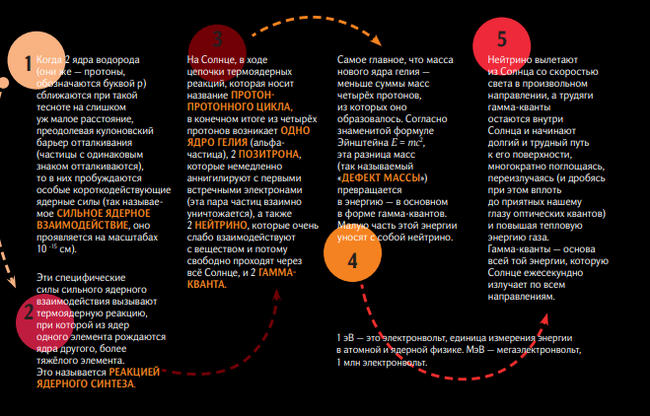

Прежде всего звезда, постепенно формируясь из сжимающегося (под действием сил гравитации) газопылевого облака, должна превратиться в звезду - то есть набрать достаточно массы для того, чтобы в ее ядре начались термоядерные реакции превращения одних элементов в другие, более тяжёлые. В звездах типа Солнца водород превращается в гелий. Более массивные звёзды на разных этапах своей жизни могут синтезировать и более тяжелые химические элементы, включая железо, но НЕ далее по таблице Менделеева. Всё, что тяжелее железа - это продукты взрывов Сверхновых.

Облака пыли и газа, оставшиеся после таких взрывов - это новый "роддом" для звезд. Считается, что Солнце - это звезда третьего поколения. То есть два поколения звезд прожили жизнь, синтезировали химические элементы, отдали их обратно в космос - и вот с третьим поколением звезд сформировалось и Солнце.

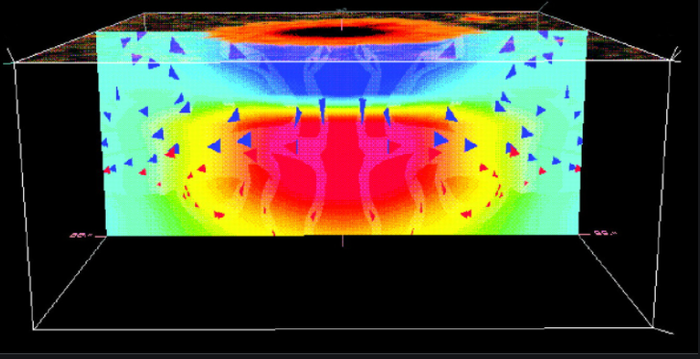

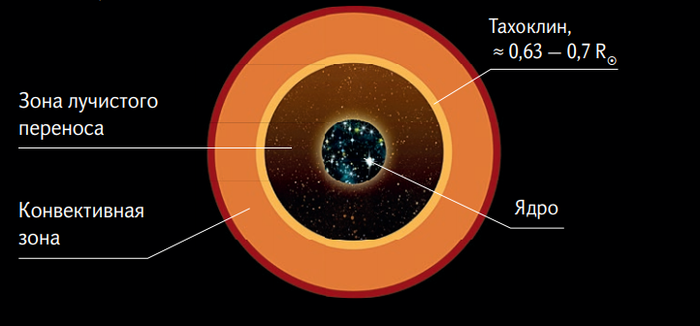

В начале жизни оно относительно медленно сжималось на протяжении примерно 30 млн лет. Это так и называется: "стадия гравитационного сжатия", притом по космическим меркам протекает она у звезд солнечной массы достаточно быстро по сравнению со временем их жизни, ибо живут они уже не миллионы, а миллиарды лет. На стадии гравитационного сжатия гравитационная энергия звезды превращается в тепловую энергию и энергию излучения и обеспечивает сжатие всё более горячей протозвезды. При температурах около млн градусов и выше в ядре уже начинаются термоядерные реакции, но энергетические потери на излучение пока что превышают "восполнение" энергии за счет термоядерных реакций. И только когда из-за дальнейшего сжатия температура ядра будущего Солнца приблизилась к современному значению в 15–16 млн градусов, термоядерный котёл заработал в полную силу. Тепла стало хватать для того, чтобы давление в звезде смогло противостоять гравитации, и тогда сжатие прекратилось. То есть - Солнце "село" на Главную последовательность диаграммы.

Звезды, которые превращают водород в гелий - все рано или поздно "живут" на Главной последовательности.

Главная последовательность — это основная, наиболее насыщенная область на диаграмме Г-Р. Здесь звёзды проводят большую часть жизни, пока весь водород в центре не превратится

в гелий в результате термоядерных реакций. То есть пока в центре звезды не сформируется гелиевое ядро. Когда это случается, звезда уходит с Главной последовательности вправо вверх, то есть перемещается в область гигантов.

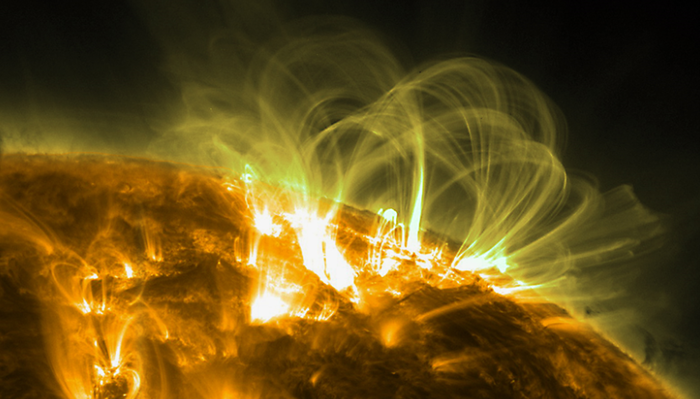

Та же судьба ждёт и Солнце. Не более чем через 2 млрд лет оно начнет раздуваться - его радиус сильно увеличится, оно начнет превращаться в красного гиганта. Поглотит Меркурий, Венеру, Землю. Марс расположен в примерно 1,5 а.е. от Солнца и, по разным оценкам, либо тоже попадет в атмосферу гиганта, либо начнет нагреваться и его запасы воды, испаряясь, образую там атмосферу. Юпитер, отстоящий от Солнца на 5,2 а.е., в гиганта уже "не влезет". Но, вероятнее всего, частично испарится - Юпитер ведь газовая планета, как и Сатурн, Уран, Нептун. Все эти планеты претерпят очень существенные изменения! А вот крошка Плутон, состоящий из камня и льда, быть может, и выстоит, только нам от этого будет не легче...

Затем ядро Солнца сожмется и Солнце (примерно через 4,5 млрд лет) станет белым карликом с массой примерно в половину нынешней солнечной. Его внешние оболочки будут сброшены в космос. Само же Солнце будет медленно-медленно, еще миллиарды лет остывать... и превратится в черного карлика. Оно физически будет, но его будет никому не видно, потому что ему нечего будет излучать.

Однако у нас с вами, Люди, есть как минимум спокойный миллиард лет впереди. Это ОЧЕНЬ много, если вспомним, что человек разумный сформировался примерно 40 тысяч лет назад, а первые государства появились в 3500 - 3100 годах до н.э., то есть всего-то 5 тысяч лет назад.

Это оптимистично.

Но, кажется, - и это пессимистично - что у человечества больше шансов погибнуть от собственной жадности (что самое обидное, жадничают-то не все, только самые богатенькие, а помирать все-таки всем) и в собственных нечистотах, или самоубиться от большого ума, чем быть проглоченным собственным Солнцем, дающим нам сейчас жизнь.

Последний абзац, конечно, к физике космоса отношения не имеет.

Что касается других звезд, то и эволюция у них протекает иначе. Все зависит от массы звезды. Распределение звезд на диаграмме Г-Р тоже зависит прежде всего от массы. Чем массивней звезда, тем выше ее светимость, тем она горячее и "светлее". Самые горячие звезды - бело-голубые гиганты, самые холодные - бурые карлики.

Есть еще нейтронные звезды, черные дыры - в них могут превратиться массивные звезды в ходе эволюции. На диаграмме Г-Р их нет. Это объекты так называемой релятивистской астрофизики, то есть физики объектов, существенно искажающих пространство-время вокруг себя. Мы же с нашим Солнцем можем считать, что находимся во вполне спокойном, вообразимом, почти что евклидовом пространстве... на этой позитивной ноте мы можем и закончить короткий рассказ об эволюции нашей звезды.