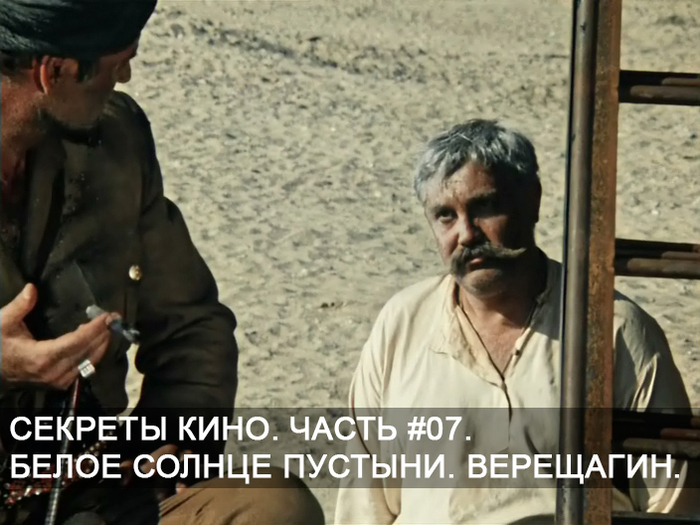

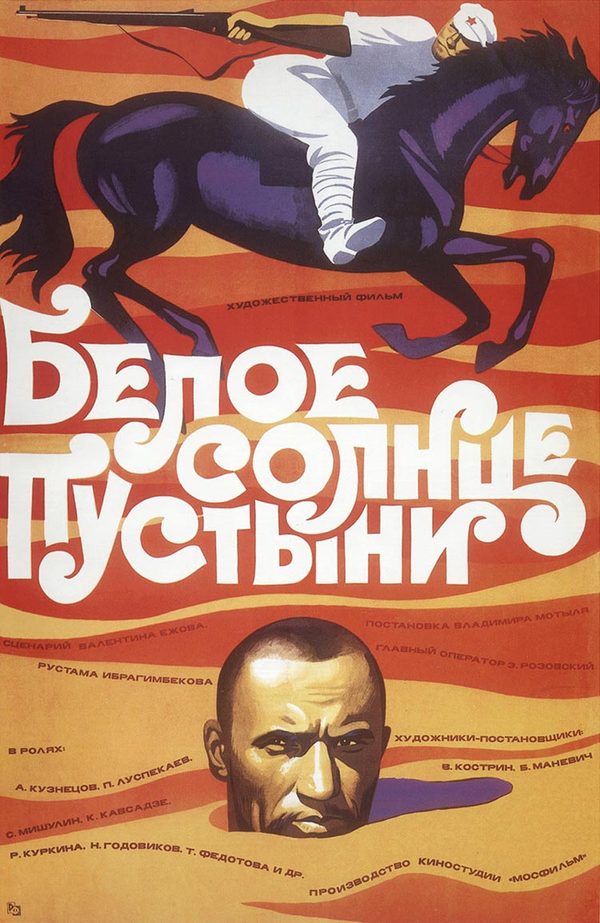

Секреты кино. Белое солнце пустыни. Эпизод "Верещагин"

Всегда приятно открыть что-то новое в фильме, который, казалось бы, уже неоднократно просмотрен вдоль и поперек.

Продолжаем исследовать неочевидные приемы кино.

Художественные решения, которые разобраны в цикле "Секреты кино", относятся к подсознательным воздействиям на эмоции зрителя. Мы уже рассматривали приемы, которые применяли Л.Гайдай, Ч.Чаплин, А.Хичкок и другие классики.

Кто-то приходил к этим решениям интуитивно, кто-то - аналитически или эмпирически, привнося в кино опыт работы в театре. В любом случае, их фильмы, их приемы так или иначе глубже "цеплялись" за восприятие зрителя. Эти примы неосознаваемо фиксируются в памяти зрителя, в послевкусии фильма или даже образовывая это послевкусие – а ведь именно оно возвращает нас к фильму, формирует желание пересмотреть, рекомендовать его друзьям, своим детям и т.д.

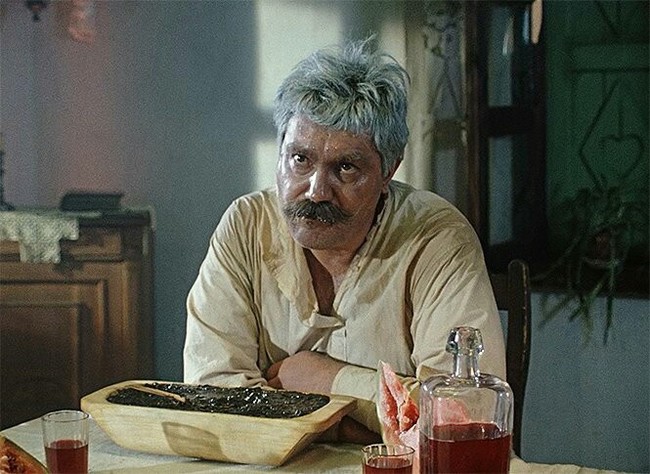

Мы, конечно же, помним эпизод, когда Верещагин узнает о гибели Петрухи.

Казалось бы, все держится сценарии, диалогах, на харизме актеров и их прекрасной игре.

Очень часто после таких разборов звучит вопрос - неужели режиссеры и операторы все это продумывают до съемок? Может, все-таки, это случайно так вышло, удачно совпало?

Исследование фильма подарило мне удачу - привело к знакомству и беседам с художником-постановщиком фильма "Белое солнце пустыни" Валерием Петровичем Костриным.

Многие подробности, конечно, уже сложно вспомнить - съемки проходили в конце 1960-х, а значит событиям уже почти 50 лет, самому Валерию Петровичу в январе 2018 исполнилось 80!

Но вот какой очень важный ключ понимания процесса можно увидеть в небольшой ремарке от Валерия Петровича:

- На «Белом солнце пустыни» происходила вот какая история. Владимир Яковлевич – режиссер, очень хорошо чувствующий и изображение, и общую форму кино. Какие-то схематичные зарисовки он делал, но больше полагался на свое чутье кадра, сцены, артиста.

Первая репетиция эпизода, Сухов во всей экипировке заходит в дом Верещагина на счет пулемета.

- Владимир Яковлевич, русский человек не сможет не снять фуражку, придя в дом, - говорит художник Бэлла Семеновна Маневич, она работала на первой части съемок фильма.

- Сухов – революционер, а Верещагин – представитель хоть и бывшей, но царской власти. Поэтому он не будет снимать перед ним фуражку, - сказал режиссер Владимир Яковлевич Мотыль.

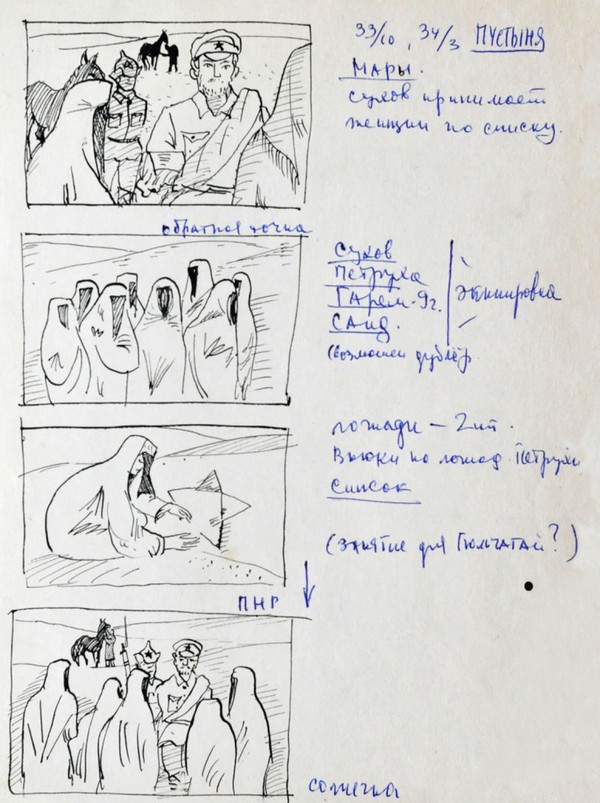

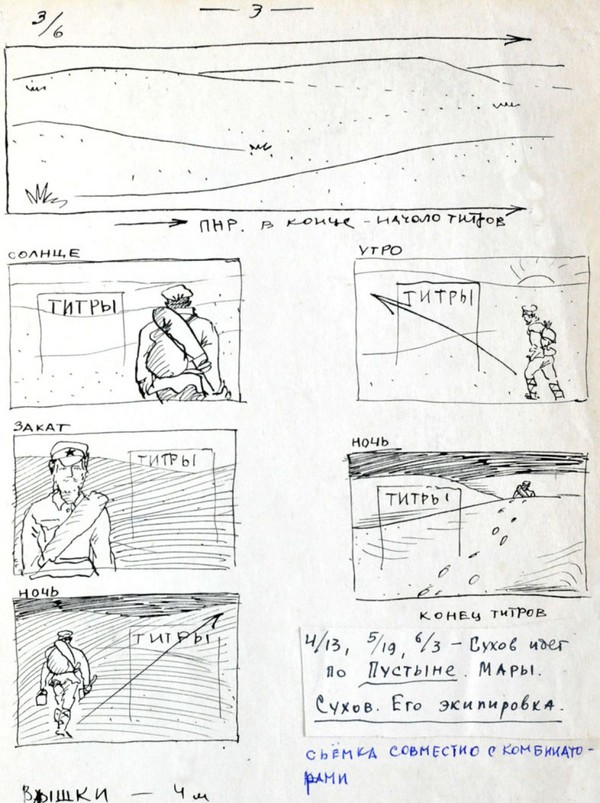

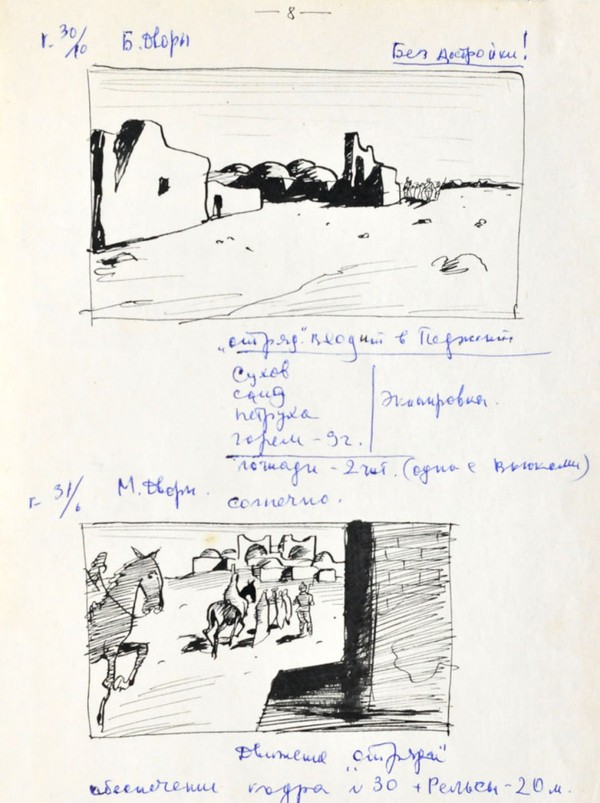

Художник В.Кострин подтвердил - вторая часть фильма предварительно была вся прорисована в раскадровках. Конкретных подробностей, уже, к сожалению, сложно вспомнить, но, учитывая то чутье характеров своих персонажей, которое было у Мотыля, легко представить себе постановку режиссером задачи художнику:

- Вот Абдулла - он чувствует себя хозяином положения, он не считает необходимым спешиться, чтобы поговорить с Верещагиным.

А дальше - смотрите видеоразбор эпизода, буду рад вашим мнениям!

(По лицензионным ограничениям Мосфильма встроенное видео может потребовать перехода на Youtube)

Буду рад вашим впечатлениям!

Секреты кино. Белое солнце пустыни. Заключение.

Фильм "Белое солнце пустыни" - это "Черный квадрат" отечественного кино.

Казалось бы - простой сюжет, ясные герои, однако фильм приковывает внимание и заставляет говорить о себе до сих пор.

Часть 1: https://pikabu.ru/story/beloe_solntse_pustyini_yepizod_quotb...

Часть 2: https://pikabu.ru/story/sekretyi_kino_beloe_solntse_pustyini...

Часть 3: https://pikabu.ru/story/sekretyi_kino_beloe_solntse_pustyini...

В фильме предполагался другой финал, и он был даже снят: Абдулла погибает в перестрелке на баркасе, раненный Верещагин доплывает до берега.

Если провести очередной мысленный эксперимент и представить себе такой сюжет, можно предположить — фильм лишился бы мощного эмоционального «крюка».

В качестве иллюстрации поделюсь личными переживаниями.

В 1934 году был снят фильм-классика, фильм-эпоха «Чапаев». В конце герой фильма - Василий Иванович Чапаев - спасаясь от врага, пытается переплыть реку. С берега по нему строчит пулемет.

Пули выбивают фонтанчики все ближе и ближе, вот уже Чапаев ранен и…

— Врешь, не возьмешь!..

Известная, ставшая классической, сцена в кино.

На пределе эмоционального накала зрительского зала, не дождавшись спешащей подмоги, Чапаев, сраженный пулей, тонет.

Зрители старших поколений рассказывали, как они ходили в кино несчетное количество раз, надеясь, что в этот-то раз Чапаев выплывет. Точно выплывет. Как зал кричал:

— Плыви, Чапай!

И выходили из зала в слезах.

Время от времени по стране прокатывался слух — по просьбам зрителей выпустили переделанный фильм — в котором Чапаев спасется — и люди снова шли в кинотеатр.

Но история безжалостна — реальный Чапаев погиб, фильма с переделанным финалом не было.

В начале Великой Отечественной Войны для поднятия духа войск было снято небольшое продолжение (как бы сейчас сказали — сиквел) фильма «Чапаев». В фильме Чапаев с перебинтованной рукой выходил на коне из реки на берег и говорил пламенную речь, адресованную солдатам.

В начале 70-х годов это продолжение показали в какой-то телепередаче и я (мне было около 10—12 лет) испытал огромное разочарование. Погибающий Чапай был героем, выживший — натянутым, вынужденным и, самое главное, неубедительным решением. Для агитационного фильма такой прием допустим, в контексте того времени и тех сложных для страны событий он сыграл свою важную роль в подъеме духа бойцов Красной Армии. Но в оригинальном фильме «благополучный» финал значительно обесценил бы главную идею фильма — насколько тяжело и трагически доставалась победа; сопереживая погибающему на экране Чапаю мы, зрители, осознавали это искренне и глубоко.

Честный сюжет не может играть в поддавки со смертью.

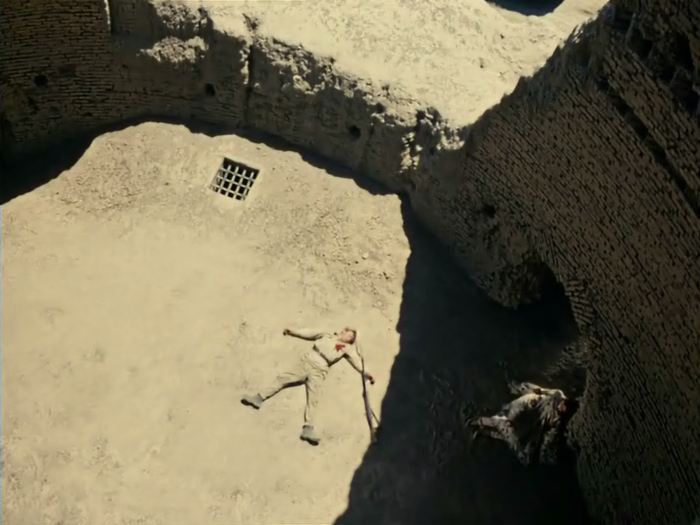

Пересматривая в очередной раз «Белое солнце пустыни» - во время драки на баркасе каждый из нас ощущает в себе то самое:

— Павел Артемич, прыгай! Плыви, Павел Артемич!

В этом — и напряжение, и сопереживание — Прыгай, Верещагин, выплывай!

Сцена на баркасе — наивысшего накала, явная угроза (басмачи) объединилась с угрозой скрытой (взрывчатка с подожженным бикфордовым шнуром), время сжимается до предела.

И конечно, зритель переживает о том, что смерть Верещагину волей случая неожиданно грозит от союзников и друзей Верещагина — Сухова и Петрухи, ради которых он и ввязался в эту историю.

По своему значению такой эпизод значительно сильнее «благополучного» варианта финала.

Можно предположить — фильм получился бы хорошим и с живым Верещагиным. Но именно взрыв баркаса из-за нелепого стечения обстоятельств прервавший жизнь героического таможенника придал фильму колоссальную эмоциональную мощь.

Герой, бившийся за справедливость, погиб несправедливо, зритель оказывается в западне своих чувств!

Вспомним еще раз сцену, когда Верещагин узнал о смерти Петрухи.

Отставной, уже пожилой таможенник не обязан входить в конфликт между бандитом и новой властью, он тихо жил в своем уютном доме с павлинами, он заслужил эту спокойную жизнь. Сложно было бы его осудить, останься он в стороне.

— Ты свое отвоевал, хватит! — говорит ему Настасья.

Уже нет державы, которой он служил, нет царя, которому он присягал.

По сути Сухов, являясь красноармейцем, представителем новой власти, которая свергла царя, ему враг, а Абдулла, хозяин своей земли, который борется с иноземцами — его союзник.

Верещагин вполне мог махнуть рукой и сказать:

— А, разбирайтесь сами… — и уйти домой к жене.

И тогда он останется жив, а Сухов и жены Абдуллы сгорят заживо.

Верещагин встал на сторону Сухова — представителя новой власти, новой державы. Общее понимание Добра и Зла объединило двух героев, двух, по сути, антагонистов — хоть и бывшего, но царского офицера и явно происходящего из простолюдин рядового Красной Армии.

И самое главное общее — Родина! Казалось бы — забывшая про одного и закинувшая в далекую пустыню другого — она у них одна, они оба неподдельно полны любви к ней.

Первая репетиция эпизода, Сухов во всей экипировке заходит в дом Верещагина на счет пулемета.

— Владимир Яковлевич, русский человек не сможет не снять фуражку, придя в дом, — говорит художник Бэлла Семеновна Маневич, она работала на первой части съемок фильма.

— Сухов — революционер, а Верещагин — представитель хоть и бывшей, но царской власти. Поэтому он не будет снимать перед ним фуражку, — сказал Мотыль.

В этом правда характера — у Сухова своя, у Верещагина, который принял его таким, какой он есть — своя. Он лишен спеси, ему важен человек, а к таким условностям он равнодушен и позже без разговоров выкинет в окно подпоручика, который придавал им слишком большое значение.

Несмотря на разность характеров, и Веращагин, и Сухов имели общие понятия справедливости, простую, но глубокую народную мудрость: помогать, выручать своих, защищать слабых — хоть ценой жизни — в опасную минуту, быть верным — жене и Родине. Таким же был и Петруха, в своей небольшой роли успевший проявить храбрость и беззаветность, честность, и благородство.

Их характеры содержат архетипические черты русского человека, отложившиеся в героях народных сказок. Фильм — тоже своего рода сказка, созданная современными средствами в реалиях исторических событий, которые успели стать былинными.

— Я считаю, что «Белое солнце пустыни» не имеет отношения к кинематографу, это мистерия, сделанная, причем, несознательно, неосознанно авторами… — сказал в интервью для этой книги художник-постановщик фильма Валерий. Петрович Кострин. — Почему космонавты его любят. Вот Сухов — одинокий герой, которому неоткуда ждать помощи, он один на один с врагом… Народный философ, былинный персонаж из сказки. Космонавты — это тоже одинокие герои наедине с тем неизвестным, что их ждет на орбите. Герой с верой идет навстречу опасности и побеждает.

Понятные, узнаваемые образы, лаконичный сюжет в аскетических пейзажах, дополненный продуманным визуальным решением сделали фильм настоящим культурным феноменом, признанным шедевром киноискусства.

КОСМОС И БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ

Как известно, у фильма был непростой путь к зрителю - приемная комиссия так и не выдала допуск к прокату.

На счастье режиссера в зрительном зале одного из первых закрытых просмотров был космонавт Алексей Архипович Леонов, который тогда был в должности заместителя начальника Центра подготовки космонавтов. В тот период в Центре готовились экипажи для первого длительного полета, поэтому космонавты находились в условиях жесткого карантина. Алексей Архипович под свою ответственность договорился с директором Рязанской кинокопировальной фабрики о показе одной копии в кинотеатре Центра..

Однажды Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев пригласил в гости группу космонавтов на свою дачу в Завидово, где Леонов в беседе с ним упомянул о фильме и рекомендовал его непременно посмотреть.

Брежнев тут же позвонил председателю Госкино. Фильм был немедленно доставлен к нему на дачу и привел в восторг Генерального Секретаря. После чего фильму был разрешен прокат и в первый же год его посмотрели больше 50 миллионов зрителей.

БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ И КОСМОС.

Очень много легенд ходит относительно традиции космонавтов - непременно посмотреть фильм перед полетом.

Одна из распространенных - что по фильму космонавтов учат приемам работы с камерой.

Мне она представляется сомнительной, допускаю - несколько раз в таком качестве можно было бы посмотреть и какие-то другие фильмы. Но никакой учебный фильм невозможно заставить смотреть - вот уже больше 40 лет.

Более точной можно принять другую гипотезу.

Фильм был готов в 1970-м году.

30 июня 1971 года погиб экипаж корабля Союз-11 - Г.Добровольский, В.Волков, В.Пацаев. В целом, это был тяжелый период для советской космонавтики - гибель В.Комарова на Союзе-1, серия неудач на орбите, гибель при посадке Союза-11.

Причина - разгерметизация. Чтобы поднять на орбиту экипаж из 3 человек, корабль максимально облегчали и, считая его уже достаточно надежным, решили запускать космонавтов без скафандров и прилагающихся систем автономного жизнеобеспечения. После катастрофы Союза-11, скафандры решено было вернуть, но экипаж пришлось сократить до 2х человек.

Через полтора года - 27 сентября 1973 года на Союзе-12 отправлялись В.Лазарев и О.Макаров.

Первый полет после катастрофы - всегда несет дополнительное эмоциональное напряжение. Чтобы поддержать космонавтов, было решено устроить показ какого-нибудь кино. И при выборе фильма большинство проголосовало за запомнившееся "Белое солнце пустыни".

Полет прошел удачно. А уже на земле, когда у космонавтов спросили - тяжело ли было им в космосе вдвоем, они ответили:

- С нами был 3-й участник экипажа - товарищ Сухов.

Люди опасных профессий стремятся сохранить ритуалы - с одной стороны есть незыблемое правило "работает - не трогай", с другой - ритуал дает возможность убедиться - все сделано правильно и все будет хорошо.

Так фильм, вошедший в программу подготовки первого успешного полета после катастрофы, стал неизменным пунктом предполетного ритуала, фирменное "посидеть на дорожку" отечественной космонавтики.

Каждый из героев фильма - Сухов, Верещагин, Петруха, Саид - несут в себе важные архетипы нашего коллективного, многонационального сознания, состоящего из разных культур, поколений и непростых судеб.

Непростые судьбы были и у авторов и участников фильма, большинство из которых прошли войну и репрессии. Коллективная авторская честность создала честных героев с честными судьбами - именно поэтому этот фильм и был выбран космонавтами, которым предстоял опасный испытательный полет.

И здесь уместно еще раз процитировать Валерия Петровича Кострина, художника-постановщика фильма "Белое солнце пустыни":

— Я считаю, что «Белое солнце пустыни» не имеет отношения к кинематографу, это мистерия, сделанная, причем, несознательно, неосознанно авторами. Это мое мнение. Судьба поворачивала по руслу. На роль Сухова был утвержден Юматов, на нем настаивало руководство Госкино, но он не подходил для этого кино — это получился бы вестерн — и судьба отворачивает его от фильма! Не Мотыль, не кто-то другой — судьба! Юматов — это, по фактуре — герой гражданской войны, а Кузнецов — если говорить о фактуре — народный философ, былинный персонаж из сказки. Ведь по сути «Белое солнце пустыни» — это лубок.

— Почему космонавты его любят. Вот Сухов — одинокий герой, которому неоткуда ждать помощи, он один на один с врагом. Космонавты — это тоже одинокие герои наедине с тем неизвестным, что их ждет на орбите. Герой с верой идет навстречу опасности и побеждает.

— Я убежден — Мотыль снимал не зная, ЧТО он снимает. Я не обижаю его, но он не ведал, что у него получится шедевр. Никто не ведал. Он и сам это говорил.

— Фильм не зря возник в преддверии развала СССР, он возник, чтобы сцепить, укрепить всех нас — не идеологией большевиков или еще каких-то людей, а через каждого человека стянуть нас в какую-то общность. Это, видимо, подпитка законом Космоса пути, по которому идет Россия.

P.S.

Не спалось, сел выложить заключительную часть серии записок о фильме, и увидел в новостях сообщение - Петруха ушел.

Теперь вы там снова вместе, за одним столом - Федор Иванович Сухов, Павел Артемич Верещагин и лихой беззаветный Петруха.

Пусть тебе там, наконец-то, откроется личико - не Гюльчатай, а того тепла и света, которое не досталось здесь.

Цитаты из фильма "Белое солнце пустыни"

Мертвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно.

Восток - дело тонкое...

Ты как здесь оказался? - Стреляли...

Тебя как, сразу прикончить или желаешь помучиться? - Лучше, конечно, помучиться.

«ДОЛОЙ ПРЕДРАССУДКИ ЖЕНЩИНА — ОНА ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК!»

Товарищи женщины! Революция освободила вас. У вас неттеперь господина. Называйте меня просто товарищ Сухов.

Забудьте вы свое проклятое прошлое!

Вы будете свободно трудиться и у каждой будет отдельный супруг.

Господин назначил меня любимой женой!

Гюльчатай! Открой личико!

Я только личико увидеть, а то вдруг крокодил какой. Потом томись всю жизнь.

Правильно. Я воттоже сейчас это допью... и брошу. Пей!

Мой отец перед смертью сказал: "Абдулла, я прожил жизнь бедняком и хочу, чтобы бог послал тебе дорогой халат и красивую сбрую для коня".

Я долго ждал, а потом бог сказал: "Садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный".

Твой отец был мудрый человек, но кто на этой земле знает, что есть добро и зло?

Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время.

Когда я была любимой женой Абдуллы, вы каждый день его видели.

И даже каждый день он кого-то бил.

Разве плохо, одну тебя любит муж, одной тебе презенты дарит, заботится, бережет.

Плохо? - Хорошо. - Ну, вот.

Одна жена любит, одна одежду шьет, одна пищу варит, одна детей кормит, и все одна?

Ничего не попишешь. - Тяжело. - Конечно, тяжело.

Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть! Хоть бы хлеба достала!

И поскольку, может статься, в песках этих лягу навечно, с непривычки вроде даже грустно, а может, оттого это, что встречались мне люди, в последнее время, душевные, можно сказать, деликатные.

Тому остаюсь свидетелем, боец за счастье трудового народа всей земли, Закаспийского интернационального революционного пролетарского полка имени товарища Августа Бебеля, красноармеец Сухов Федор Иванович.

Да гранаты у него не той системы...

Ты ведь меня знаешь, Абдулла, я мзду не беру. Мне за державу обидно.

Абдулла! Таможня дает добро!

Махмуд! - Зажигай!

Я здесь, Абдулла.

Таможня дает добро

В Музее Востока открывается выставка «Таможня дает добро. Киноистории в деталях», посвященная 45-летию фильма «Белое солнце пустыни».

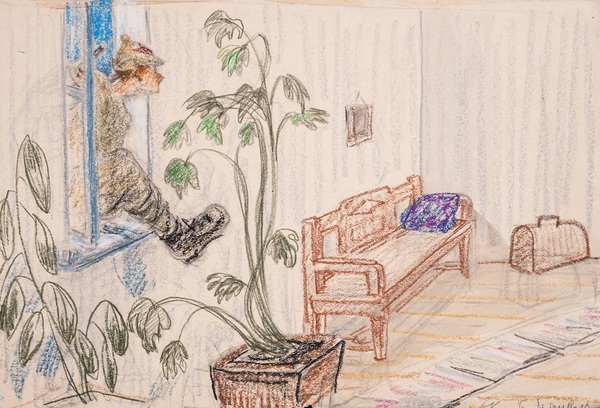

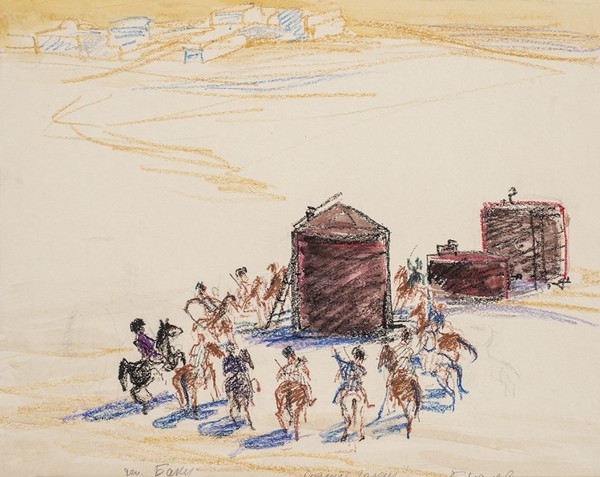

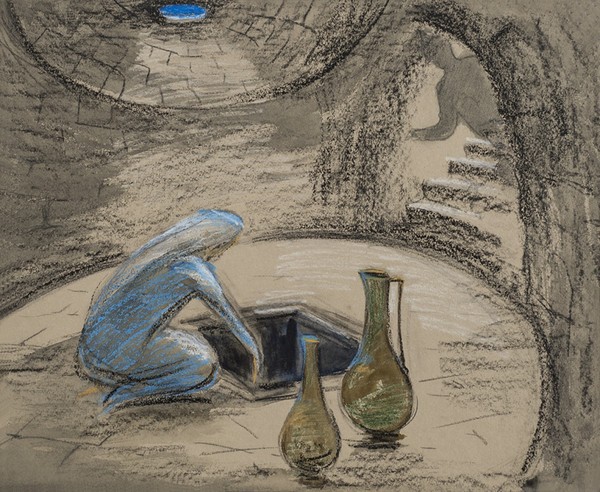

Начиная с 28 октября в Музее Востока можно будет увидеть раскадровки знаменитого фильма Владимира Мотыля, предметы декоративно-прикладного искусства Средней Азии, «коллекцию» придуманного сценаристами «Музея красного Востока», который в фильме стал убежищем для товарища Сухова и жен Абдуллы.

Один из залов выставки превратится в съемочную площадку, оснащенную раритетными кинокамерами и осветительными приборами 45-летней давности.

В соседнем зале можно побывать в гостях у таможенника Павла Верещагина, здесь восстановят дом знаменитого персонажа.

«Мы показываем фрагмент интерьера его дома таким, каким он был в фильме; с вещами, аналоги которых мы нашли в своих коллекциях. Например, здесь будет вышивка, которая есть на эскизе к фильму», — рассказывает куратор выставки Альбина Легостаева.

Легендарный фильм Владимира Мотыля будет демонстрироваться на большом экране, а в качестве бонуса вниманию посетителей предложат три документальные картины, посвященные «Белому солнцу пустыни».

Взято из http://www.culture.ru/materials/55082/vostok-delo-tonkoe

Когда держава вернулась

Главная история «Белого солнца» – это, конечно, не история про гарем и Гюльчатай.

Это история таможенника Верещагина, которому было обидно за державу.

Если сжато изложить её, то получится следующее: таможенник Верещагин честно служил на дальнем конце державы и мзды не брал. Когда держава рухнула и всё вокруг превратилось в хаос, и всё ушло в банды, и начало творить что попало, – он не смог уберечь державу от бандитов и барыг, но и за ними не пошёл, а закрылся в своём доме-крепости и начал там спиваться с арбузами, павлинами и чёрной икрой («не могу её, проклятую, больше есть»). А потом в этом хаосе появился – случайно – красноармеец Сухов. В котором Верещагин не сразу, но внезапно опознал не просто «ещё одну банду», а возвратившуюся державу.

Просто потому, что этот пришёл не хапать, как все, а наводить порядок – в том смысле, в каком он его понимает. И строить. Такое может себе позволить только государев человек, человек от державы.

И ради этой державы – хотя она пришла в трагикомическом облике, с кучей жён местного бандита, которых нужно было спасти от его бандитского произвола – русский таможенник Верещагин пожертвовал жизнью.

Не ушёл с баркаса.

А вместо этого упрямо цедил сквозь зубы: «Держись, Фёдор Иваныч».

И Фёдор Иваныч не подвёл. Продержался. Так продержался, что за державу не обидно, а гордо.

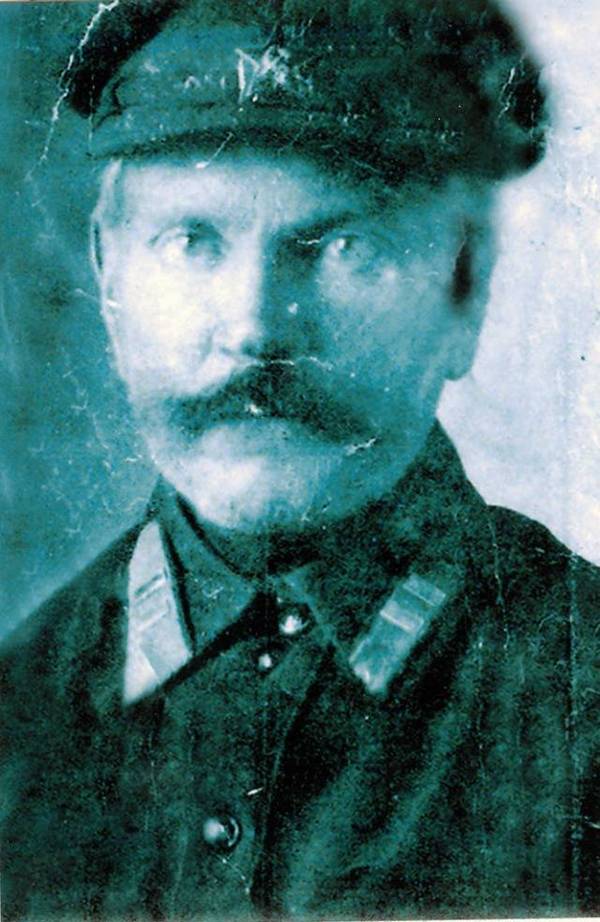

Любимый всеми персонаж, произносящий замечательную фразу: "Я мзду не беру, мне за Державу обидно", не выдуман. У Павла Верещагина из "Белого солнца пустыни" существовал вполне реальный прототип - Михаил Поспелов, 1884 года рождения.

Кинодраматург Валентин Ежов, автор знаменитой киноповести "Баллада о солдате", прошедший с 1940 по 1945 год две войны, к сбору материала всегда подходил ответственно. На создание сценария у него было всего полтора месяца, и вместо столь модного ныне "зажигания на корпоративах" он поехал в Среднюю Азию, где встречался с ветеранами борьбы против басмачества. Среди прочих историй его заинтересовала и биография офицера российской пограничной стражи Михаила Поспелова.

В 1911г. поручик Михаил Дмитриевич Поспелов, не будучи по характеру паркетным шаркуном, добился перевода из штаба расквартированной в г. Орле дивизии на командную должность в пограничный отряд Подколаты. В 1913г. в звании штабс-ротмистра он назначается начальником Гермабского пограничного отряда Закаспийской пограничной бригады, состоявшей из учебного отряда, 5 пограничных отделов и морской охраны на Каспийском море, в составе миноносца "Часовой" и четырех больших пограничных катеров военно-морского типа. Гермабский погранотряд контролировал 100-верстный участок границы, имея в своей структуре 4 конно-сторожевых кордона: Гермаб, Сулюкли, Мерген-Улья и Сарам-Сакли. Основные усилия отряда направлялись на пресечение деятельности контрабандистов и противодействие разведкам Великобритании, Германии и Турции. Поспелова знали и боялись все контрабандисты и главари разбойничьих банд, давшие ему прозвище "Красный шайтан" - отнюдь не за приверженность коммунистической идее, а за пышные огненно-рыжие усы и способность внезапно появляться со своими пограничниками на тайных тропах контрабандистов.

В 1917 году весь личный состав пограничной стражи, включая офицерский состав, оставил службу и разбежался кто куда может. Офицеры подались к Деникину или в Персию, солдаты - домой. В Гермабском пограничном отряде остался начальник отряда Поспелов М.Д и его переводчик. Граница фактически не охранялась до середины 1919 года. Единственным вооруженным фортпостом на участке отряда оставался дом начальника погранотряда до отказа заполненный бомбометами, пулеметами, винтовками и гранатами с постоянно готовым к бою штатом из трех боевых единиц: сам Поспелов, его супруга Софья и переводчик. Две малолетние дочурки, Лена и Вера, в расчет не принимались. Некоторое время бравый штабс-ротмистр, чувствуя свое бессилие прекратить басмаческие бесчинства столь малыми силами, глушил тоску крепким "перваком", как и его кинообраз. Но затем сказал себе: "Хватит это терпеть!" - и в инициативном порядке сформировал небольшой отряд добровольцев из туркменских дехкан, закупив на свои средства фураж и продовольствие. Таким образом, охрана государственной границы на данном участке была восстановлена.

А потом пришли большевики, полностью выбившие наконец английских оккупантов из Туркмении, и 24 декабря 1919г. приказом войскам Туркестанского фронта Поспелов М.Д назначается командиром пограничного батальона с дислокацией в населенном пункте Гермаб. В марте 1921г. он становится командиром 1-го пограничного полка с дислокацией в г. Ашхабад. Задача полка - охрана всей советско-персидской границы. С формированием войск ВЧК Туркестана Михаил Дмитриевич назначается начальником 1-го района 35-й пограничной бригады. В июле 1923г. он становится первым начальником учебной пограничной школы в г. Ашхабаде.

С 1925 по 1933 годы Поспелов организует и участвует в борьбе и разгроме басмачества в Средней Азии. Одновременно ему поручается организовать и обеспечить эффективную работу советских экспедиций возглавляемых академиком А.Е. Ферсманом и геологом (в последующем академиком АН СССР) Д.И. Щербаковым в пустыню Каракумы с целью обнаружения промышленных запасов серы и других полезных ископаемых. Обе экспедиции, исключительно благодаря личному участию в них Поспелова, выполнили поставленные задачи в полном объеме и возвратились, несмотря на разгул басмачества, без потерь.

Перед Великой Отечественной войной Поспелов М.Д переходит на работу в пожарную часть г. Ташкента. В 50-х годах ему присваивается статус персонального пенсионера Узбекской ССР. Умер Михаил Дмитриевич 10 августа 1962г.

...А ведь Верещагин (он же Поспелов) мог поступить иначе. Понять, что новая власть – безбожная. Что она разрушила ту Россию, которую он помнил и любил. Что этой их новой Совдепии, преступления которой несомненны, служить нельзя.

И не впрягаться. Потому что хороший дом, хорошая жена – что ещё нужно человеку, чтобы спокойно встретить старость?

Этот вопрос актуален и сегодня.