Вторая чеченская война. Часть вторая. Эпизод второй: Травля волка 2. Глава первая

Первая чеченская война (11.12.1994 — 31.08.1996):

20 лет Первой чеченской. Пролог

Часть первая: Пир стервятников

Часть вторая: Идущие на смерть. Глава первая

Часть вторая: Идущие на смерть. Глава вторая

Часть третья: Град обреченный. Глава первая

Часть третья: Град обреченный. Глава вторая

Часть третья: Град обреченный. Глава третья

Часть четвертая: Эпизод первый. Черная дыра. Глава первая

Часть четвертая: Эпизод первый. Черная дыра. Глава вторая

Часть четвертая: Эпизод второй. Черная дыра. Глава первая

Часть четвертая: Эпизод второй. Черная дыра. Финал

Вторая чеченская война (07.08.1999 — 15.04.2009):

Начало Второй чеченской войны:

Часть первая: Эпизод первый. Территория команчей. Глава первая

Часть первая: Эпизод первый. Территория команчей. Глава вторая

Часть первая: Эпизод второй. Начало войны. Глава первая

Часть первая: Эпизод второй. Начало войны. Глава вторая

Часть вторая: Эпизод первый. Травля волка. Глава первая

Часть вторая: Эпизод первый. Травля волка. Глава вторая

Часть вторая: Эпизод первый. Травля волка. Глава третья

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАСТАЕТ СНЕГ. СРАЖЕНИЕ В ЮЖНОЙ ЧЕЧНЕ

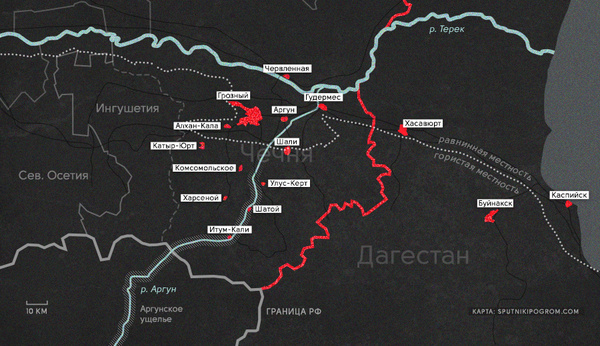

Падение Грозного поставило чеченцев в крайне опасное положение. Отряды боевиков откатывались в южную часть Чечни, с собой они тащили множество раненых, а сразу разойтись по районам и перейти на нелегальное положение у них не было возможности. К тому же именно на юге республики располагалась основная часть инфраструктуры, там же содержались пленные и заложники, и, наконец, связь с внешним миром тоже шла через границу с Грузией. Строго говоря, бои в рамках наступления на горную Чечню начались еще во время сражений вокруг Грозного.

Осенью дороги и тропы вдоль Аргуна стали весьма оживленным местом. Через перевалы на территорию Грузии уходили беженцы. Переходя границу, они оказывались в Хевсуретии. Многие перебирались в Панкисское ущелье, куда впоследствии начали отходить и боевики. Навстречу везли боеприпасы, продовольствие и медикаменты. Трудно сказать, насколько хорошо грузинская администрация знала о происходящем. На деле правительство Шеварднадзе при всем желании не могло бы ничего поделать с происходящим. Беженцев пропускали вполне официально, но попав в Грузию они по большей части сами разрешали свои проблемы. Между тем русские готовили операцию по прерыванию снабжения чеченцев через верховья Аргуна.

Целью наступления должен был стать небольшой аул Итум-Кали. Поскольку действовать предстояло в глубине Чечни, операцию вели десантные части совместно с пограничниками — в горы их перебрасывали вертолеты. Десант подготовили тщательно. Высадку возглавлял генерал-майор пограничников Виктор Золотухин, имевший опыт войны в Таджикистане. После десанта объединенные усилия направлял генерал Ашуров, еще один «таджик». Богатый опыт, полученный командирами в Средней Азии, сказался: сложнейшую операцию вели аккуратно и эффективно. 17 декабря на господствующие высоты (более двух тысяч метров) спустился авангард. Через два дня высадились пограничники. Вертолеты прикрывали десантирующихся, разгоняя небольшие отряды боевиков. Каждое подразделение могло при необходимости самостоятельно вести бой, располагая трехдневным запасом продовольствия, боеприпасами и тяжелым оружием, включая АГСы и минометы. Русские тут же принялись окапываться, прикрываться секретами и засадами, и в целом готовились встретить любую неприятность. Среди древних башен разворачивались современные опорные пункты.

К концу января в тыл чеченцам доставили 2300 человек, в основном из состава погранвойск. Части пограничников и ВДВ охватывали Итум-Кали, выбивая минометным огнем пытавшиеся сопротивляться группы. К 10 февраля село удалось взять.

В Итум-Кали войска встречали развалины: село пострадало от бомбардировок. На месте осталось только 18 жителей, остальные бежали в Грузию. Один из местных насельников — глубокий старик — выехал навстречу русским на коне и, можно сказать, сдал аул.

Потери обеих сторон оказались невелики. В селе нашли дюжину мертвых боевиков, но такое происходило редко. Однако стрельба шла постоянно, а в ущелье приходилось вести труднейшую кропотливую боевую работу, отыскивая арсеналы, склады продовольствия, снимая мины, захватывая или уничтожая маленькие отряды противника. Спокойных ночей гарнизон Итум-Кали не знал. Войска вели борьбу в полностью оторванном от цивилизации, буквально первобытном краю, куда самые элементарные предметы доставляли по воздуху.

Погранотряд обустраивался на довольно обширном по местным меркам пространстве. В горах возводились маленькие фортеции. Аргунское ущелье закупоривалось с юга.

Высадка в глубоком тылу ваххабитов оказалась сильным ходом. Чеченские формирования получили неожиданный удар, и теперь из некогда надежного опорного района отступали на север, к Шатою.

В это время с другой стороны к Шатою отходили отряды, разбитые в Грозном. От Итум-Кали на север двигалось около тысячи боевиков. В район того же Шатоя через Аргунское ущелье с юга отступало двухтысячное войско под началом Хаттаба. В юго-восточной части Чечни, между Ножай-Юртом и Ведено, скопилось около 1400 боевиков из групп и отрядов, подчинявшихся Басаеву. Остальные инсургенты рассеялись или перешли на нелегальное положение в равнинной части Чечни.

Пока пограничники и десантники выходили в тыл боевикам, на фронте шли жестокие сражения. Авиация обрабатывала базы боевиков в горах, делая по 200 вылетов в сутки. Радиоперехват подтверждал эффективность ударов — в эфире постоянно звучали призывы вывезти раненых. Бомбежки изматывали мятежников, подрывали боевой дух, и в конце концов заставляли многих «голосовать ногами», покидая ряды вооруженных формирований.

Проблема в том, что боевики не бежали из НВФ, а просто переходили на нелегальное положение. Агентурная работа была налажена плохо, и раствориться среди населения боевику чаще всего ничего не стоило. Дома он какое-то время отдыхал и отъедался. Оружие обычно хорошо прятали. Через некоторое время уже разбитые и рассеянные отряды восстанавливались в виде партизанской ячейки. Возможностей комендантских подразделений хронически не хватало, чтобы обеспечить контроль территории. Тем более зачистки велись часто формально. Иной раз милиционеры даже не заходили в дома, ограничиваясь проверкой документов. К тому же «дипломатические» усилия по созданию отрядов лояльных чеченцев приводили к тому, что вместе с пулеметом омоновцы часто находили разрешение на хранение боевого оружия, выданное администрацией.

Войска постепенно прорывались и с запада, вдоль линии гор, и с востока, через Алеройский хребет. Шли жестокие бои — вплоть до случаев, когда бронетехника давила боевиков гусеницами в «рукопашной».

Русские провели охватывающий маневр против оборонявшихся в горной части республики чеченцев. В течение февраля наши части прошли сквозь районы, еще не затронутые боями второй кампании. 10 февраля в руки федералов попал Сержень-Юрт к юго-востоку от Шали. Это означало, что вокруг Аргунского ущелья сжимается петля из 20 тысяч военнослужащих, наступавших с разных сторон. Общей целью оказался Шатой, последний райцентр под контролем боевиков, и к тому же географический центр Аргунского ущелья.

Другая группировка вошла в ущелье Мартан-Чу, расположенное западнее Аргунского и идущее параллельно. Это одна из самых диких зон Чечни, горные районы. Для разведки вперед выслали отряды спецназа ГРУ. Здесь, у села Харсеной, произошла очередная маленькая трагедия войны. Харсеной находится формально всего в десяти километрах по прямой от Шатоя и в 18 км на север от Итум-Кали. Проблема состояла в том, что никакой прямой линии в этих горах быть не могло. Разведчики выявили небольшую группу боевиков, разбили ее, а затем расслабились и, уже считая себя в безопасности, внезапно попали под удар боевиков, имевших 120-мм минометы и хороший запас мин. Как выяснилось, спецназовцы расстреляли последний транспорт боевиков в этом секторе — те, не имея возможности увезти минометы, выпустили по разведчикам все, что имели. В результате разведгруппа погибла в бою, хотя формально совсем недалеко находились мотострелки. Планируя операции, командиры далеко не всегда учитывали специфику войны в горах и характер работы групп специального назначения. Однако эта локальная неудача не повлияла на ход наступления: пехота добралась до места назначения и блокировала Харсеной. Фактически это означало, что русские уже подходят к Шатою с запада, севера, северо-востока и даже юго-запада. Наступающие соединения охватывали Аргунское ущелье с разных сторон.

Следующим шагом, естественно, стал удар на Шатой. В этом районе находилось около трех тысяч боевиков, и русские старались не лезть в контактные бои, переложив работу на плечи авиации и артиллерии. Шатой превратили в развалины и взяли 29 февраля.

ПРОРЫВ. 6-Я РОТА НА ПУТИ ХАТТАБА

Закупорив Аргунское ущелье, наши войска создали неплохие условия для разгрома значительных сил боевиков. Однако события развивались совершенно не так, как планировалось. Чтобы навязать боевикам решительное сражение, русским элементарно не хватало людей. Это может прозвучать достаточно странно, учитывая общее превосходство в силах, однако здесь следует вспомнить о некоторых важных деталях.

Российская армия оставалась во многом советской, то есть ориентированной на большие общевойсковые сражения, а не на ловлю партизанских и полупартизанских отрядов. На практике это значило, что солдаты и офицеры были сильно привязаны к технике, которая, в свою очередь, оказывалась прикована к дорогам, а пехота недостаточно хорошо умела вести самостоятельные действия в отрыве от основных сил. Поддержка небольших отрядов вертолетами требовала отдельного и не самого простого согласования. На недостатки тактической подготовки накладывались объективные условия местности. Напомним, что сражение шло зимой в поросших лесом горах, при ограниченной видимости. Чтобы контролировать территорию, здесь требовалось куда больше людей, чем на равнине. Погода и раннее наступление темноты ограничивали действия авиации. Наконец, значительную часть русских войск в Чечне составляли не имеющие полноценной подготовки хотя бы в качестве мотострелков части МВД. В результате формально многочисленных сил Объединенной группировки в реальности было катастрофически недостаточно для того, чтобы навязать противнику сражение на выгодных условиях. На пути неприятеля стояла достаточно редкая цепь заслонов.

Между тем блокированные под Шатоем боевики не собирались дожидаться своей участи. Отряды чеченцев разделились. Часть сил во главе с Хаттабом пошла на прорыв в восточном направлении, в сторону Ведено.

Поросшая лесом зимняя дорога западнее Ведено

На линии прорыва находились части двух воздушно-десантных дивизий, 7-й и 76-й. В этот район десантников перебросили незадолго до начала боев. Взаимодействие с воздушной разведкой было налажено плохо — проще говоря, если ее кто-то и вел, командиры на местах сведений о противнике не получали. К тому же разведка силами самих войск запрещалась за пределами зоны артиллерийского огня, а позиции псковских десантников находились буквально на краю зоны обстрела своих орудий. То есть стоявшие на высотах роты оказались по сути ослеплены: разведку своими силами им запретили, а разведка другими средствами или не велась, или ее данные не доходили до окопов. Особенно неприятно, что разведотряды у русских в этом районе имелись (группа из состава «Вымпела» и 45-го полка ВДВ), но они выполняли сугубо свои, частные задачи, о положении дел у десантников 76-й ВДД не знали, задач работать в их интересах не получали. Разведка мотострелков нашла крупную базу чеченцев под Улус-Кертом, но до десантников эти новости просто не дошли, застряв где-то в штабах.

Как бы то ни было, десантники спешно занимали рубеж. Среди прочих, на пути боевиков встала 6-я рота из состава 104-го парашютно-десантного полка 76-й псковской десантной дивизии. Псковские десантники расположились в районе села Улус-Керт.

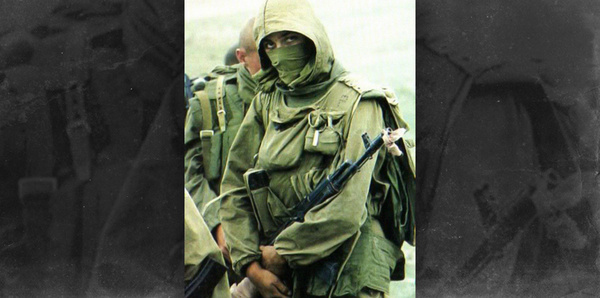

Разведчики в зимних горах

Важно — потом это сыграет свою роль — что конкретно эту роту спешно скомплектовали лишь незадолго до отправки на войну. Роту пополняли контрактниками и прикомандированными из других частей бойцами, иной раз буквально перед трапом самолета. Командира роты назначили всего за месяц до командировки. Более того, готовность всего батальона перед выездом в Чечню проверка признала неудовлетворительной. Командир батальона Марк Евтюхин старался перед командировкой повысить уровень подготовки солдат, но времени у него оставалось крайне мало. 3 февраля батальон уже прибыл в Чечню и находился сначала в Грозном, затем охранял базы в районе села Октябрьское (возле Элистанжи).

Как бы то ни было, 29 февраля рота выдвигалась к месту выполнения задачи. Комбат Евтюхин первоначально собирался поставить на этот участок усиленную 4-ю роту, подготовленную к операции лучше 6-й. Однако 4-я рота, находившаяся в районе Ведено, страдала из-за поломок транспорта, поэтому вместо нее на высоту отправилась 6-я. Она находилась несколько ближе к месту действия. Рота выдвигалась к назначенной высоте пешим маршем. Бойцы были перегружены (кроме оружия и боеприпасов они тащили на себе походное имущество), поэтому скорость колонны оказалась очень невысокой.

Между тем появившиеся в окрестностях Улус-Керта боевики уже вели бой с частями, успевшими выйти на назначенные рубежи раньше.

Первая встреча с боевиками случилась еще в половине одиннадцатого утра на позициях 3-й роты капитана Васильева. Боевики связались с капитаном по рации и, назвав по имени, предложили уходить, обещая денег, если удастся договориться — и смерть в противном случае. Однако капитан вызвал им на головы артиллерийский удар, и противник отошел, оставив перед «блоками» несколько тел.

Вообще, это важный момент: 3-я рота успешно отбила чеченскую разведку боем и вообще произвела впечатление крепкого ореха, который лучше не пытаться колоть. Васильев шел налегке, имущество и тяжелое оружие добрались до его позиций позднее, но к прибытию передовых отрядов боевиков он уже успел окопаться, выставить минное поле и наладить связь с артиллеристами — попытка пройти позиции 3-й пдр силой выглядела явным самоубийством. Однако Хаттаб не уставал прощупывать оборону русских в поисках слабых мест.

6-я рота шла к высоте 776 через речку Абазулгол. Обремененные палатками и печами десантники медленно втягивались на высоту. Разведвзвод и управление роты достигли высоты первыми — были не так нагружены. Именно они первыми столкнулись с разведкой чеченцев. Майор Молодов, командир роты, в ходе боя получил тяжелое — как позднее оказалось, смертельное — ранение и в дальнейших событиях не участвовал. Роту возглавил лично комбат Евтюхин.

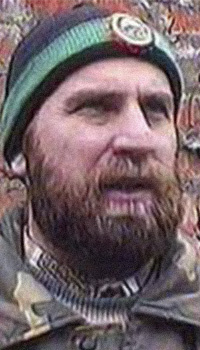

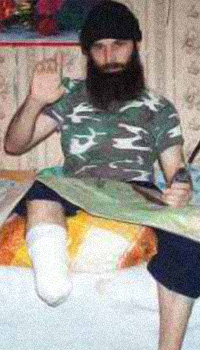

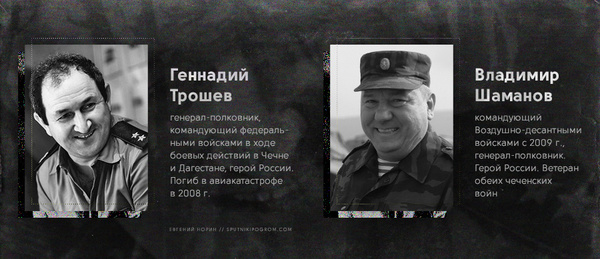

Марк Евтюхин. Командующий последним боем 6-й роты, Хаттаб. Командир отряда, атаковавшего 6-ю роту

Боевики отошли, однако не прекратили наблюдения. Постепенно основные силы десантников вышли на высоту. Один взвод еще находился на склоне. Трудно сказать, понимал ли Евтюхин свое положение, но оно уже стало критическим: рота не могла даже вырыть окопы в промерзшем грунте, а часть ее все еще оставалась на склоне без прикрытия. Помочь мог только разведвзвод другой роты, ушедший дальше на соседнюю высоту. Авиация не могла сделать ничего: шел дождь со снегом. Огневая поддержка — только слабая артиллерия десантного полка.

После четырех часов дня началась атака на высоту. Боевики действовали решительно и эффективно. 3-й взвод на склоне оказался взят врасплох и уничтожен практически сразу. Сама рота на высоте понесла тяжелые потери. Десантники отчаянно отстреливались сверху, на боевиков навели огонь дивизиона «Нон», поэтому чеченцы понесли ощутимые потери и на несколько часов отошли. Однако теперь рота оказалась в еще более тяжелом положении: огня развести нельзя, множество раненых, вокруг темнота.

Между тем в районе Улус-Керта (маленький поселок западнее высоты) собирался основной отряд Хаттаба численностью в 1–1,5 тысячи человек.

Около десяти часов вечера, примерно через 3–4 часа после наступления темноты, роту атаковали крупные силы боевиков.

Возможный путь отхода оказался блокирован. Ночью на КП 104-го полка поняли, что ситуация критическая, но резерв, имевшийся на руках у командира, оказался более чем скромен: еще одна усиленная рота. Она попыталась пройти почти тот же путь, что 6-я днем, но столкнулась на рубеже речки Абазулгол с заслонами чеченцев. Ввиду явного превосходства неприятеля попытки прорыва пришлось отложить до утра.

Около трех ночи к десантникам вышел разведвзвод с соседней высотки под командой майора Доставалова — единственная помощь. На высоте оставалось не более 40–50 бойцов, многие из которых были уже ранены. Учитывая лютые ночные морозы, многие из них, вероятно, успели замерзнуть насмерть. Для финального штурма боевики сформировали группу добровольцев по крайней мере в 70 человек. Учитывая численность людей на высоте и недостаток боеприпасов после длительного боя, этого вполне могло хватить. Атака шла под огнем артиллерии, однако боевики упорно продвигались к позициям израненных и обмороженных десантников. Две атакующих группы прикрывали друг друга и давили защитников высоты 776 массой огня.

Около трех ночи с высоты вызвали огонь артиллерии на себя. В 06–10 Евтюхин в последний раз вышел на связь. Около семи часов прозвучали последние выстрелы.

Высота 776. 6-я рота 104-го полка ВДВ в Чечне, 2000 г.

Сразу же после боя основные силы Хаттаба двинулись на Сельментаузен. Часть отряда оставалась в районе села, чтобы рассредоточиться и перейти к партизанским действиям. Другая ушла дальше на восток.

Наутро к позициям одной из рот вышли два солдата, уцелевших в ночном бою. Они и стали первыми вестниками гибели 6-й роты. Днем 1 марта артиллерия и авиация активно обстреливала район прорыва боевиков. Эти удары нашли цель, однако помочь 6-й роте уже не могли. На высоте нашли 84 тела. Шестеро солдат разными путями вышли к своим.

Потери боевиков определить точно достаточно сложно. Официально российская сторона заявила о гибели пяти-шести сотен сепаратистов. Такой результат, конечно, несколько подсластил бы пилюлю, однако приходится признать эти данные завышенными. Если боевиков погибло так много, непонятно, кто же все-таки добил 6-ю роту — у Хаттаба, если учесть обычное соотношение убитых и раненых, при таких потерях не осталось бы бойцов на ногах. Действительные потери противника, вероятно, скромнее. По данным боевиков (в том числе по показаниям пленных), непосредственно в бою с 6-й пдр «стали шахидами» 25 человек, убитых на месте. Открытым остался вопрос о том, включены ли в это число иностранцы — их в отряде Хаттаба было много. Кроме того, Хаттаб озвучил потери от артиллерийских ударов по идущим на прорыв — примерно 30 убитых. Еще примерно столько же умерших, раненых и умирающих насчитала на своем пути разведгруппа 45-го полка, шедшая по следам хаттабовцев после гибели 6-й роты. Наконец, преследуя чеченцев, русские пленили по разным данным от двухсот до четырехсот боевиков, значительная часть которых была ранена. В частности, организованно капитулировал полевой командир Махмуд Адаев, сдавший весь свой отряд в тридцать человек и указавший, где находятся его раненые подчиненные. Таким образом, потери чеченцев непосредственно на высоте 776 оказались умеренными, но в целом прорыв в районе Сельментаузена стоил Хаттабу дорого и хорошо проредил его людей, прежде чем им удалось рассеяться по лесам и поселкам.

АНАТОМИЯ КАТАСТРОФЫ

6-й роте не удалось остановить выход отряда Хаттаба из окружения. Потери чеченцев оказались ощутимыми, но умеренными, и основные силы выбрались из ловушки. Заявленные 500 боевиков десантники точно не перебили хотя бы потому, что 500 трупов невозможно потерять. Утверждения федеральных властей о выносе такой массы убитых и раненых на руках звучат откровенной натяжкой: кроме тел боевики тащили оружие, боеприпасы и снаряжение, и просто не имели возможности волочь за собой массу покойников. Все это, однако, не имеет ни малейшего значения. 6-я рота 104-го пдп до конца выполнила свой долг, несмотря на катастрофическое развитие событий, легла костьми на пути противника и нанесла ему такие потери, какие смогла. Однако мертвыми героями не стоит прикрывать промахи живых.

Основной причиной трагедии 6-й роты оказались ошибки в организации операции и общие пороки тогдашней Российской армии. Во-первых, РА не имела навыков и технических средств для эффективного ведения ночной войны, а основные события на высоте произошли как раз в темное время суток. Во-вторых, полностью провалили разведку: движение нескольких сот боевиков оказалось никак не отслежено. Конечно, сыграл свою роль и неприятель. Не следует забывать, что Хаттаб имел огромный опыт и отличные навыки партизанских действий, и маскировку марша организовывал целенаправленно и эффективно, а чеченцы действовали в бою решительно и умело. Вообще, боевики времен начала Второй чеченской — это, без преувеличения, самый хорошо подготовленный и мотивированный враг из всех, с кем русским пришлось сталкиваться за всю постсоветскую историю.

Однако в реальности мы имеем то, что имеем: 6-я рота и все наши силы в этом районе оказались «слепыми», в то время как противник, напротив, был неплохо осведомлен о силах и расположении русских частей. Никто кроме командования Объединенной группировки и непосредственных командиров десанта за это, конечно, не может отвечать. Позже говорили, что основные усилия по разведке местности и противника были брошены на Шатой и Итум-Кале, а возможные собственные усилия десантников оказались парализованы распоряжениями свыше. Распоряжениями, заметим, отданными из самых лучших побуждений: не давать разведчикам отрываться от прикрытия артогнем. Поддержка с воздуха не могла прийти из-за чудовищных проблем взаимодействия авиации с войсками на местах и тех же самых ночных условий боя. Ни ночных, ни всепогодных вертолетов русские не имели.

Кроме того, никто кроме командования ОГВ не может отвечать за то, в каком виде 6-я пдр убыла на театр боевых действий. Комплектование роты закончилось буквально перед вылетом, командир получил роту под начало тоже буквально перед отправкой на войну. Ни солдаты, ни офицеры не прошли ничего, что могло бы походить на боевое слаживание, и командир попросту не имел — и не мог иметь! — четкого понимания возможностей своей части. Да, естественно, возникают вопросы о том, почему управление ротой оказалось так быстро потеряно, но ведь невозможно ожидать от только-только назначенного ротного, что он сможет мгновенно освоиться в незнакомой части и покажет свои лучшие качества в острой ситуации. А ситуация оказалась не просто острой, а сопряженной с чудовищной опасностью: на порядок численно превосходящий противник, ночь, отсутствие эффективной поддержки.

Наконец, не следует забывать о том, как развивались события с точки зрения командиров операции. А они объективно до самой ночи не имели вообще никаких данных о том, что происходит на высоте 776. А когда начался бой, положение из штаба не выглядело критическим. В сущности, катастрофа стала полностью очевидной только на следующий день — когда 6-й роты уже несколько часов не было.

Лес неподалеку от места последнего боя 6-й роты

Наконец, по причинам и субъективного, и объективного свойства, события на высоте развивались очень быстро. Рота оказалась взята врасплох, один из взводов перебит на марше еще на склоне — тяжелые потери начались даже не в первые минуты, а в первые секунды боя. При этих условиях действительные потери боевиков в несколько десятков убитых и неизвестное число раненых непосредственно в бою с 6-й пдр — не умаление подвига, а напротив, свидетельство отчаянного сопротивления русских солдат. В ситуации, когда события стремительно развивались от плохого к худшему, а управление ротой рухнуло, десантники продолжали отстреливаться и делать то, что еще можно было сделать. При этом рук не поднял вообще ни один человек. Десантники продемонстрировали как минимум личное мужество и готовность защищаться до последней капли крови. Остается только сожалеть, что лучшего применения этой храбрости — например, похоронить Хаттаба прямо в окрестностях Улус-Керта — так и не нашлось.

Автор: Евгений Норин

Продолжение следует...