Отзыв о салоне «МТС» на ул. Поляны, 8 (ТЦ «Вива») в Бутово

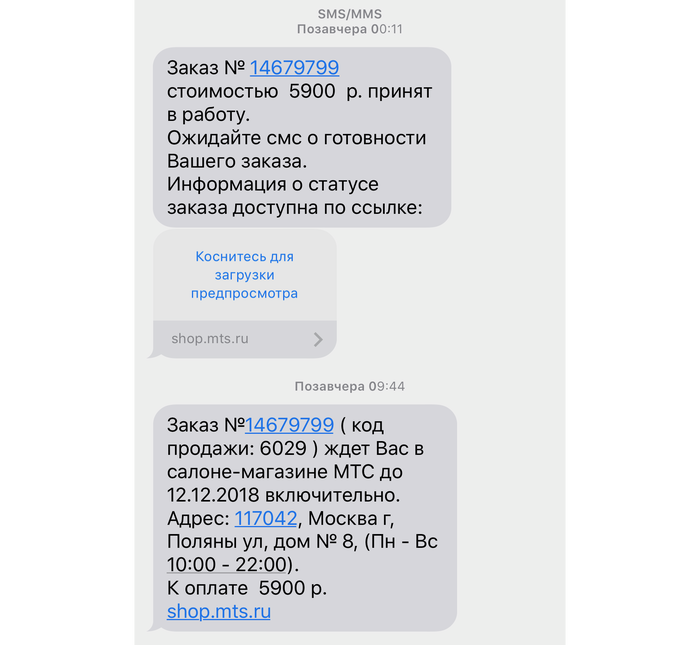

Оформил заказ через интернет-магазин (заказ номер 14679799) на портативный роутер Wi-Fi за 5 900 рублей. Приехал его забирать 11 декабря примерно в 18:20 по адресу г. Москва, улица Поляны, дом 8. Салон находится в ТЦ «Вива», что в Бутово. С самого начала возникло не самое приятное впечатление о всей точке продаж из-за манеры общения одного из двух продавцов. Не запомнил их имена, но один из сотрудников, имеющий кавказскую внешность (второй европейской внешности), общается так, словно посетители салона связи ему чем-то обязаны и что-то должны.

Когда я сообщил, что хочу забрать заказ из интернет-магазина, он сказал обратиться к его коллеге, который сидел на кассе. При первом взгляде на него сразу стало понятно, что он пьяный, обкуренный, либо же под какими-то наркотиками. В течение 10 минут он пытался выдать мне именно тот роутер, который я заказ. Из этого следует, что он вообще не понимает, что продает и как выглядит продукция магазина (я показал ему роутер на картинке на сайте МТС с телефона сразу). И все это при том, что больше посетителей не было. Когда он наконец-то нашел роутер, не вставая со своего стула, то начал пытаться мне его продать. Все делалось крайне медленно и неохотно.

Спустя примерно 15 минут он заявил, что система зависла и продать заказ не получится – нужно подождать. Ожидания длились примерно 25 – 35 минут, в течение которых он два раза позвонил в поддержку, но не более чем за 30 секунд. Продать роутер без интернет-заказа сотрудник по каким-то причинам не смог. Затем, когда общее время нахождения в салоне приближалось к часу, он спросил у меня мой номер телефона и сказал, что позвонит, если проблема решится.

За 25 минут, а время было уже около 19:30, она так и не решилась, поэтому пришлось ехать в другой салон связи «МТС» на улице Веневская. Как итог – потеряно больше 1,5 часа времени.

Во время пребывания в салоне в него зашел посетитель, который спросил «Можно ли зарядить смартфон», на что продавец кавказской внешности ответил – «Да, 100 рублей за час». Никакого чека он не дал, а значит – положил деньги себя в карман. Не могу сказать, одобряет ли «МТС» такое поведение.

Сотрудник европейской внешности, который был обкуренным, совершенно не умеет общаться с клиентами. Он что-то бубнит почти шепотом, в результате чего иногда его речь просто невозможно распознать, хотя стоишь прямо на кассе. Это создает неприятное ощущение того, что продавцу хочется просто ничего не делать, а когда он тебе что-то продает, то делает одолжение.

Сам роутер я уже купил, но таких сотрудников нужно наказывать за подобное поведение. Они абсолютно наплевательски относятся к своим обязанностям и отбивают все желание пользоваться услугами компании «МТС». Надеюсь, что они понесут заслуженное наказание.

Bentley Continental GT: эволюция салона

С чем ассоциируется Bentley Continental GT? Конечно же с роскошью и английским стилем.

Многие автолюбители знакомы с неповторимым внешним видом Bentley Continental GT, а многие ли знают, как выглядит его эксклюзивный салон?

Первое поколение автомобиля (2003-2011 гг.)

Первое поколение автомобиля выпускалось с 2003 до 2011 года. Инженеры компании Bentley наделили автомобиль великолепным дизайном как экстерьера, так и интерьера. В интерьере первого поколения можно увидеть уникальное сочетание дорогих материалов, натуральной кожи и ценных пород дерева. Роскошный вид салону также придает широкий центральный туннель и механические часы, расположенные по центру торпедо. Панель приборов встроена в переднюю панель и имеет необычный дизайн. Линии салона симметричны, что придает салону завершенный вид.

Второе поколение автомобиля (2011-2015 гг.)

Второе поколение автомобиля выпускалось с 2011 по 2015 года. Салон второго поколения автомобиля Bentley Continental GT изменился незначительно. Он также остался симметричным, но передняя панель немного поменяла форму, став более заостренной и объемной. Изменения затронули мультимедиа, расположенную на центральной консоли, она стала более обтекаемой и современной. Приборная панель осталась аналоговой, но стала выступать в качестве отдельного элемента салона.

Рестайлинг второго поколения (2015-2017 гг.)

Рестайлинг второго поколения выпускался с 2015 по 2017 года. Салон потерпел незначительные изменения. Была изменена приборная панель, а именно цифры тахометра и спидометра стали больше. Также был изменен цвет панели АКПП на черный.

Третье поколение (с 2017 года по н.в.)

Третье поколение автомобиля выпускается с 2017 года. За счет введенных инноваций, интерьер автомобиля опередил многих конкурентов. Салон поменялся кардинально: появилась полностью электронная приборная панель и современная мультимедиа. Экран мультимедиа легко скрывается тремя аналоговыми приборами, расположенными на деревянной подложке, которая сделана в продолжение линии салона. Дизайн руля обновлен и стал похож на современных спортивные рули Porsche. Клиент может полностью кастомизировать салон в соответствии со своим предпочтениям — от материалов отделки и строчки на сиденьях до окантовки воздуховодов.

Салон современного Bentley Continental GT задает основной тон сегменту интерьера современных люксовых автомобилей.

Источник - modifiedcars.ru

Кожаный салон? Пффф...

Кожаный салон, как элемент комплектации автомобиля, знаком всем. А как вам... кожаный автомобиль?!

Нашел это милое безумие на Авито. Самоделка, с кузовом, обтянутым КОЖЕЙ СНАРУЖИ, а также всеми агрегатами под капотом, тоже... ОБТЯНУТЫМИ КОЖЕЙ! Да еще и с тиснением...

Ну, и салон, ясное дело, тоже кожаный ))