Русские изобретения, без которых нельзя представить современный мир

Современный мир сложно представить без машин. Конечно, к изобретению этого транспорта приложил руку не один ум, а к усовершенствованию машины и доведению её до сегодняшнего состояния количество участников увеличивается в разы, географически собирая воедино весь мир. Но отдельно мы отметим Ипполита Владимировича Романова, так как ему принадлежит изобретение первого в мире электромобиля. В 1899 году в Санкт-Петербурге инженер представил четырехколесных экипаж, рассчитанный на перевозку двух пассажиров. Среди особенностей этого изобретения можно отметить то, что диаметр передних колёс значительно превышал диаметр задних. Максимальная скорость равнялась 39 км/ч, но очень сложная система подзарядки позволяла пройти на этой скорости только 60 км. Этот электромобиль стал праотцом известного нам троллейбуса.

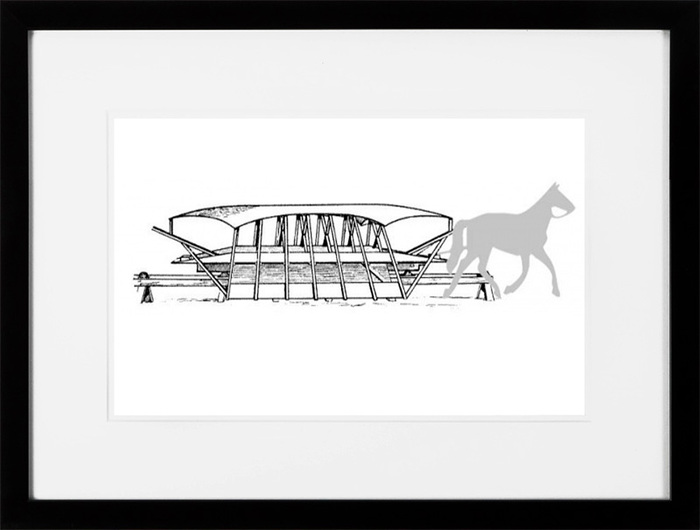

И сегодня монорельсовые дороги производят футуристическое впечатление, поэтому можно представить, насколько невероятной по меркам 1820 года была «дорога на столбах», изобретенная Эльмановым Иваном Кирилловичем. Запряженная лошадьми вагонетка двигалась по брусу, который был установлен на небольшие опоры. К огромному сожалению Эльманова, не нашелся меценат, заинтересовавшийся изобретением, из-за чего ему пришлось оставить идею. И только спустя 70 лет монорельсовая дорога была построена в Гатчине, Петербургская губерния.

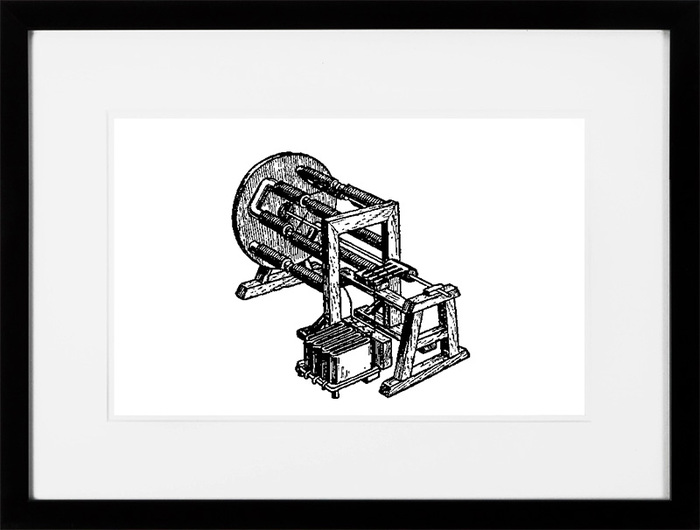

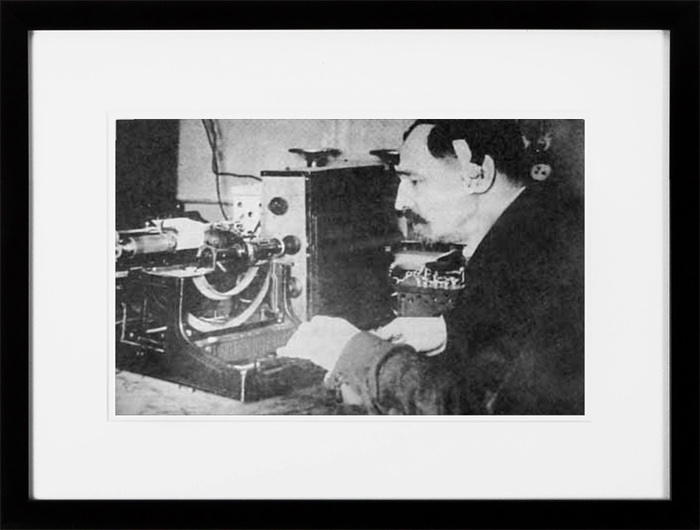

Борис Семенович Якоби, архитектор по образованию, в возрасте 33 лет, будучи в Кенигсберге, увлекся физикой заряженных частиц, и в 1834 году он делает открытие – электродвигатель, работающий по принципу вращения рабочего вала. Мгновенно Якоби становится знаменитым в ученых кругах, и среди многих приглашений на дальнейшее обучение и развитие он выбирает Петербургский университет. Так, вместе с академиком Эмилием Христиановичем Ленцем он продолжил работу над электродвигателем, создав еще два варианта. Первый был предназначен для лодки и вращал гребные колеса. С помощью этого двигателя судно легко держалось на плаву, двигаясь даже против течения реки Невы. А второй электродвигатель был прообразом современного трамвая и катил по рельсам человека в тележке. Среди изобретений Якоби можно отметить также гальванопластику – процесс, который позволяет создавать идеальные копии исходного предмета. Это открытие повсеместно применялось для украшений интерьеров, домов и многого другого. Среди заслуг ученого также числится создание подземных и подводных кабелей. Борис Якоби стал автором около десятка конструкций телеграфных аппаратов, а в 1850 году изобрел первый в мире буквопечатающий телеграфный аппарат, который работал по принципу синхронного движения. Это устройство было признано одним из крупнейших достижений электротехники середины XIX века.

Если раньше всё происходящее стремилось попасть на бумагу, то теперь вся жизнь направлена на получение фотографии. Поэтому без этого изобретения, ставшего частью маленькой, но насыщенной истории фотографии, мы бы не увидели такой “реальности”. Сергей Михайлович Прокудин-Горский разработал особую фотокамеру и представил своё детище миру в 1902 году. Эта камера была способна делать три снимка одного и того же изображения, каждый из которых пропускался сквозь три совершенно разных световых фильтра: красный, зеленый и синий. А патент, полученный изобретателем в 1905 году, можно без преувеличения считать началом эры цветной фотографии в России. Это изобретение становится намного качественнее наработок зарубежных химиков, что является важным фактом ввиду массового интереса к фотографии по всему миру.

Принято считать, что все сведения об изобретении велосипеда до 1817 года сомнительны. В это время входит и история Ефима Михеевича Артамонова. Уральский крепостной изобретатель совершил первый велопробег примерно в 1800 году из уральского рабочего Тагильского заводского посёлка в Москву, расстояние составило около двух тысяч вёрст. За своё изобретение Ефиму была дарована свобода от крепостной зависимости. Но это история так и остаётся легендой, тогда как патент немецкого профессора барона Карл фон Дрез от 1818 года является историческим фактом.

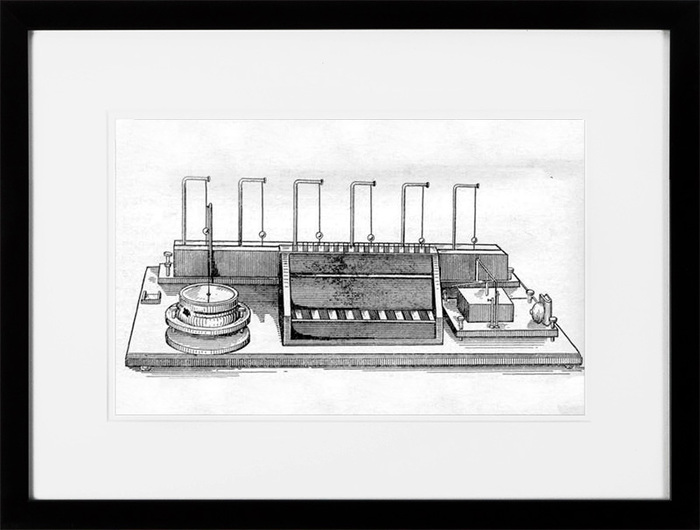

Человечество всегда искало способы максимально быстрой передачи информации от одного источника другому. Огонь, дым от костра, различные комбинации звуковых сигналов помогали людям передавать сигналы бедствия и другие чрезвычайные сообщения. Развитие этого процесса – бесспорно, одна из важнейших задач, стоящих перед миром. Первый электромагнитный телеграф создал российский учёный Павел Львович Шиллинг в 1832 году, представив его в своей квартире. Он придумал определенную комбинацию символов, каждой из которых соответствовала буква алфавита. Эта комбинация проявлялась на аппарате черными или белыми кружками.

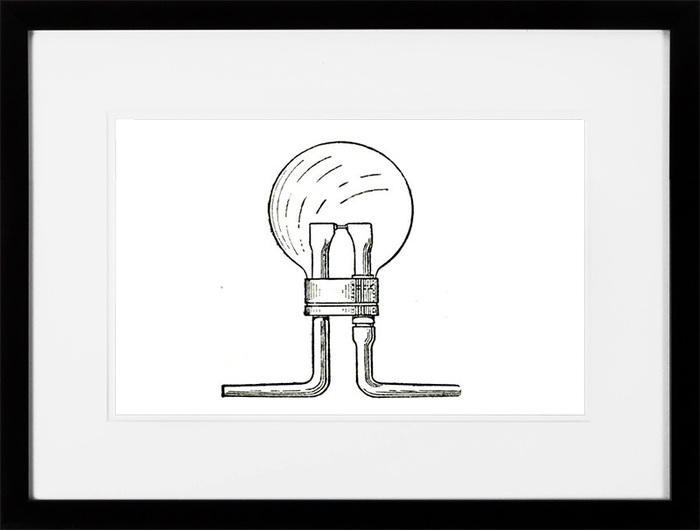

Если произносится «лампа накаливания», то сразу в голове звучит фамилия Эдисона. Да, это изобретение не менее знаменито, чем имя его изобретателя. Однако сравнительно небольшое количество людей знает, что Эдисон не изобрел лампу, а только усовершенствовал её. Тогда как Александр Николаевич Лодыгин, будучи членом Русского технического общества, в 1870 году предложил применять в лампах нити накаливания из вольфрама, закручивая их в спираль. Безусловно, история изобретения лампы не является результатом труда одного ученого – скорее, это череда последовательных открытий, которые витали в воздухе и были необходимы миру, но именно вклад Александра Лодыгина стал особенно великим.

Открытие и широкое распространение телевизионного вещания кардинальным образом изменило способы распространения информации в обществе. К этому мощнейшему достижению причастен и Борис Львович Розинг, который в июле 1907 года подал заявку на изобретение «Способа электрической передачи изображений на расстояния». Борису Львовичу удалось успешно передать и получить точное изображение на экране пока ещё простейшего устройства, бывшего прототипом кинескопа современного телевизора, которое ученый назвал «электрическим телескопом». Среди тех, кто помогал Розингу с опытом, был тогда ещё студент Санкт-Петербургского Технологического института Владимир Зворыкин – именно его, а не Розинга, через несколько десятилетий назовут отцом телевидения, хотя в основе работы всех воспроизводящих телевизионных устройств лежал принцип, открытый Борисом Львовичем в 1911 году.

Лодка с гироскопом (гироскопический стабилизатор для лодки)

Это устройство, которое использует принципы гироскопического движения для противодействия силам, вызывающим качку судна. Такие стабилизаторы предназначены для повышения устойчивости лодок, особенно в сложных морских условиях.

Применение: гироскопические стабилизаторы используются на лодках разных размеров, включая небольшие катера длиной от 6 метров. Также они применяются в коммерческих секторах, например, на рыболовных судах, паромах и роскошных яхтах.

Стабилизатор внешне представляет собой герметичную «коробку», внутри которой в вакууме находится ротор, вращающийся на высоких оборотах. При возникновении качки ось гироскопа поворачивается, и создаётся стабилизирующий момент. Это достигается благодаря физическим законам, которые обеспечивают устойчивость вращающихся объектов.

Эффективность: на якоре и при скорости 0 узлов гироскопы снижают качку на 70–95%. При скорости 10–25 узлов эффективность снижается до 30–80% в зависимости от комплектации и условий.

Гироскопический стабилизатор — автономный блок, который можно разместить в любом месте внутри корпуса, необязательно на центральной оси судна. Идеальное место — моторный отсек, так как там проще подключить стабилизатор к электропитанию. Есть небольшие гироскопические стабилизаторы, способные работать от аккумуляторной батареи.

Важно: гироскопические стабилизаторы не могут начать работать немедленно — их надо включать заранее, чтобы они начали выполнять свою функцию. Гироскопы требуют времени на раскрутку.

Высотки Южной Кореи оснащают компактными аварийными спусками прямо на балконах

Они помогают эвакуироваться при пожаре. Такая система занимает минимум места, но может спасти жизнь.

В Корее их установка — обязательное требование для зданий выше определённой высоты.

Быстрая зарядка

Продается на Али и на Яндекс Маркете.