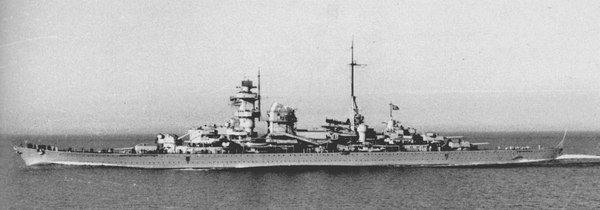

Битва за Атлантику. Немецкие лодки типа VII. Часть I.

Подводные лодки типа VII стали самыми массовыми серийными подводными лодками в истории. На момент начала войны (1939 г.) они были наиболее удачными лодками своего времени, однако уже к середине войны безнадежно морально и технически устарели, но все же продолжали выполнять свои боевые задачи.

Данный пост не пропагандирует идеи нацизма и прочие идеологии.

U-132 (VIIC)

Как известно, после ПМВ немцы не собирались мириться с условиями Версальского договора, ограничивающего надводный и запрещавший подводный флот. Была приобретена фирма в Голландии, которая строила ПЛ, однако основу конструкторского штата составили немецкие инженеры. И к моменту начала массового (и уже разрешенного) строительства эти конструкторы сразу принялись за свое дело.

Помимо лодок других серий, командование Кригсмарине выдвинуло в 1935 году требования для новой лодки, получившую затем номер VII:

1. Макс. надводное водоизм. - 550 т.

2. Глубина погружения - 100 м.

3. Двигатели надводного хода - два дизеля по 1050 л.с.

4. Вес батареии - ок. 55 т.

5. Скорость надводного хода - 16,5-17 узлов.

6. Скорость подводного хода - 8,5-9 узлов.

7 Дальность плавания (над водой/под водой) - 6000 миль (8-узл. ходом)/75 миль (4-узл. ходом)

Вооружение: 4 торпедных аппарата в носовой оконечности и один кормовой с макс. боезапасом 9 торпед, одно 105-мм орудие и 20-мм автомат. пушка.

(М. Морозов, В. Нагирняк "Стальные акулы Гитлера. Серия VII")

Конструктором лодки стал Ф. Шюрер. При создании лодки были учтен опыт создания других субмарин (в т.ч. и Первой Мировой). В итоге уже 11 ноября 1935 году была заложена головная лодка серии - U-27.

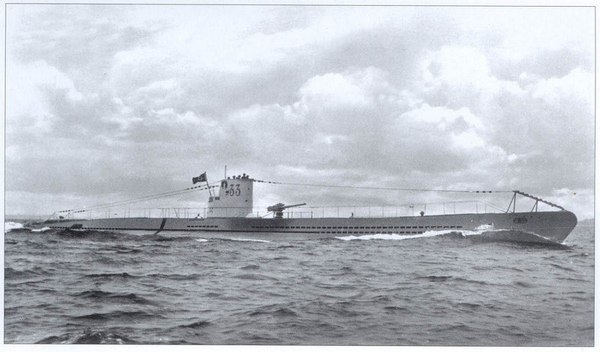

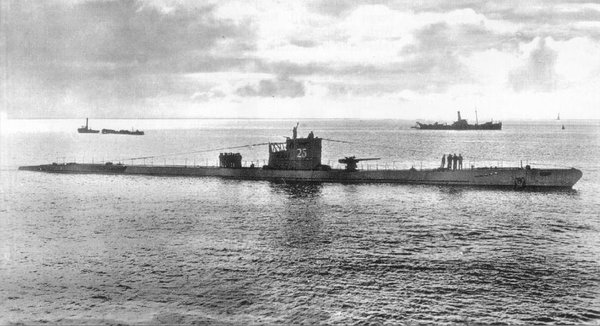

U-27

VIIA

Длина - 64,5.

Водоизмещение (подв.) - 745 т.

Глубина погружения (рабоч./предельная) - 100/220 м.

Макс. скорость (надв./подв.) - 17/8 узлов

Радиус действия (надв./подв.) - 6200/94 миль

Вооружение - 5 торпедных аппаратов (4 нос., 1 корм.), 88-мм палубное орудие и 20-мм автомат.

Запас торпед - 11 штук.

Самая первая модификация лодок этой серии. Всего было построено 10 субмарин (U-27 - U-36)

U-33

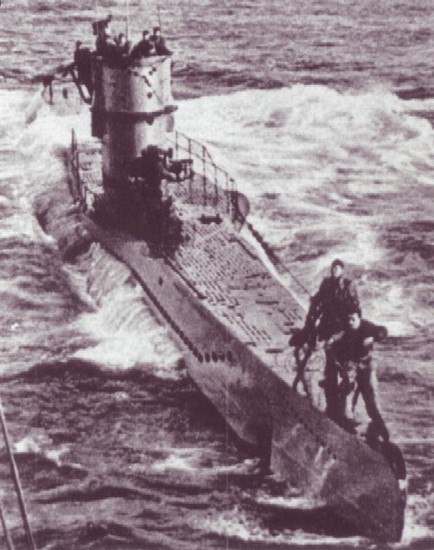

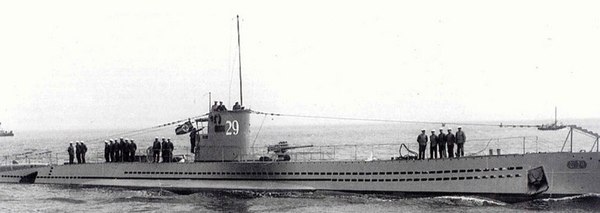

VIIB

Длина - 66,5

Водоизмещение (подв.) - 857 т.

Глубина погружения (рабоч./предельная) - 100/220 м.

Макс. скорость (надв./подв.) - 17,9/8 узлов

Радиус действия (надв./подв.) - 8700/90 миль

Вооружение - 5 торпедных аппаратов (4 нос., 1 корм.), 88-мм палубное орудие и 20-мм автомат.

Запас торпед - 14 штук.

Следующая модификация, более совершенная по сравнению с VIIA, за счет многих технических решений (изменение рулей, установка турбокомпрессора на дизели, модификация балластных и топливных цистерн) получила преимущества (скорость, боезапас) и недостатки (увеличение веса, неудачная конструкция воздухозаборников вентиляции).

Всего было построено 24 лодки этой модификации (U-45 - U-55, U-73 - U-76, U-83 - U-87, U-99 - U-102)

U-99

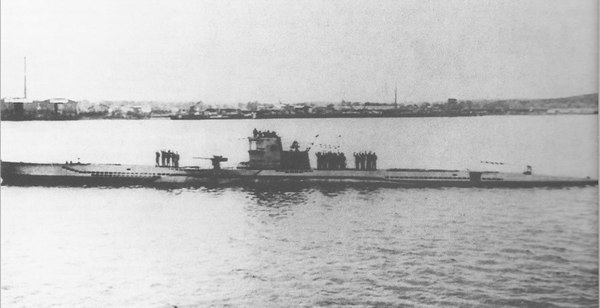

VIIC

Длина - 67,1

Водоизмещение (подв.) - 871 т.

Глубина погружения (рабоч./предельная) - 100/220 м.

Макс. скорость (надв./подв.) - 17,7/7 узлов

Радиус действия (надв./подв.) - 8500/80 миль

Вооружение - 5 торпедных аппаратов (4 нос., 1 корм.), 88-мм палубное орудие и 20-мм автомат.

Запас торпед - 14 штук.

Самый массовый вариант лодки типа VII. По сути, являлась просто увеличенной копией лодки типа VIIB, без значительного усиления силовой установки, в результате чего многие ходовые и мореходные характеристики пострадали по сравнению с серией VIIB. Однако лодка оказалась очень простой для массового строительства, что и определило ее судьбу.

Всего было построено 572 лодки. Интересная особенность - производство лодок обгоняло производство торпедных аппаратов. В итоге на лодках U-72, U-78, U-80, U-554 и U-555 было всего 2 носовых аппарата (все использовались в качестве учебных), а U-203, U-331, U-351, U-401, U-431 и U-651 не имели кормового аппарата.

U-88

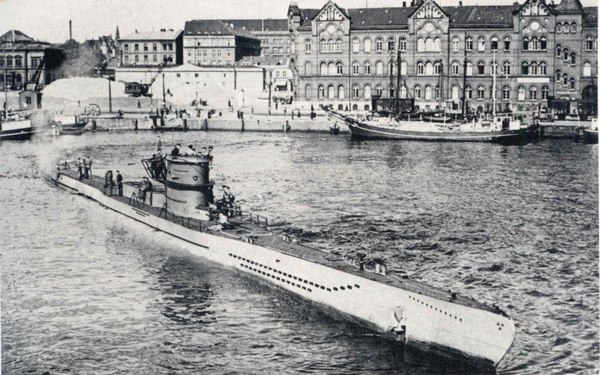

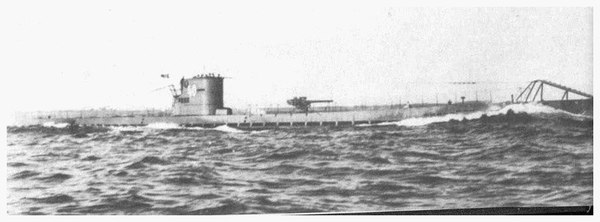

VIID

Длина - 76,9

Водоизмещение (подв.) - 1080 т.

Глубина погружения (рабоч./предельная) - 100/200 м.

Макс. скорость (надв./подв.) - 16,7/7,3 узлов

Радиус действия (надв./подв.) - 11200/69 миль

Вооружение - 5 торпедных аппаратов (4 нос., 1 корм.), 88-мм палубное орудие и 20-мм автомат, 5 минных труб.

Запас торпед - 14 штук.

Запас мин - 15 штук.

Успехи минных постановок немецких лодок в начале войны спровоцировали строительство, помимо специализированных минзагов типа ХВ, лодок, способных нести еще больше мин. Один из вариантов постановок - выпуск мин из торпедных аппаратов, но в таком случае боезапас мин идет в ущерб запасу торпед. В модификации VIID эта проблема решалась путем размещения 5 вертикальных труб, расположенных за боевой рубкой, которые проходили сквозь корпус сверху вниз.

Всего было построено 6 лодок. (U-213 - U-218)

U-218

VIIF

Длина - 77,6

Водоизмещение (подв.) - 1181 т.

Глубина погружения (рабоч./предельная) - 100/200 м.

Макс. скорость (надв./подв.) - 17,6/7,9 узлов

Радиус действия (надв./подв.) - 14700/75 миль

Вооружение - 5 торпедных аппаратов (4 нос., 1 корм.), 88-мм палубное орудие и 20-мм автомат.

Запас торпед - 39 штук.

Транспортный вариант данной серии. Лодка имела спецотсек, в котором вертикально располагались запасные торпеды, также было увеличено кол-во внешних контейнеров, в результате чего лодка смогла принимать до 39 штук. (По данным книги "М. Морозов, В. Нагирняк "Стальные акулы Гитлера. Серия VII"" - 22 - спецотсек, 5 - в аппаратах, 7 - внутри прочного корпуса (запас), 5 в контейнерах на верхней палубе).

Всего было построено 4 лодки (U-1059 - U-1062). Они должны были снабжать в открытом море другие лодки торпедами и топливом, однако большая уязвимость лодок при снабжении, а также тотальное превосходство в воздухе противника вынудило использовать их в качестве транспортов между портами.

U-1060

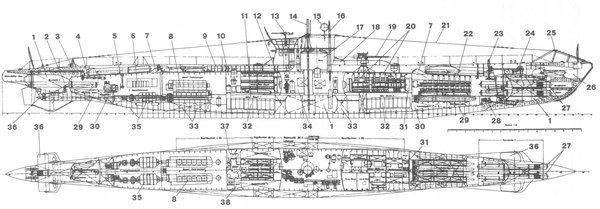

VIIC

1 - балластные цистерны.

2 - кормовой торпедный аппарат.

3 - кормовой огонь.

4 - привод руля.

5 - запасной рулевой пост.

6 - пост управления двигателем.

7 - люки для погрузки торпед.

8 - главные двигатели.

9 - вентиляционная труба дизельного отсека.

10 - камбуз.

11 - кубрик унтер-офицерского состава.

12 - водонепроницаемая дверь

13 - 20-мм автомат.

14 - командирский перископ.

15 - радиопеленгатор.

16 - зенитный перископ.

17 - рубка.

18 - ограждение магнитного компаса.

19 - 88-мм орудие.

20 - каюты командира и офицеров.

21 - антенна-сетеотвод (препятствует запутыванию лодки в сетях)

22 - жилой отсек

23 - лебедка для погрузки торпед.

24 - брашпиль.

25 - устройство для разрезания противолодочных сетей.

26 - уравнительная цистерна.

27 - носовые торпедные аппараты.

28 - механизм привода горизонтальных рулей.

29 - дифферентные цистерны.

30 - торпедозаместительные цистерны.

31 - гальюн и душ.

32 - аккумуляторные ямы.

33 - топливные цистерны.

34 - центральный пост.

35 - главные электродвигатели.

36 - горизонтальные рули.

37 - кладовая провизии.

38 - гальюн №2

Лодка делилась на 6 отсеков.

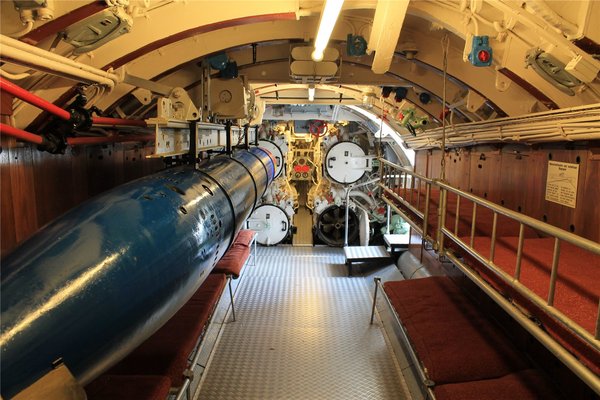

I отсек

В носовом отсеке располагались четыре торпедных аппарата. Здесь же находился и боезапас для них - помимо уже находившихся в них 4 торпеды, 4 лежали под настилом и еще две подвешивались у боковых стенок корпуса. Здесь же располагалось жилое помещение для экипажей нижних чинов.Также у днища располагались носовые балластная и торпедозаместительные цистерны и приводы ручного управления носовыми горизонтальными рулями глубины.

II отсек

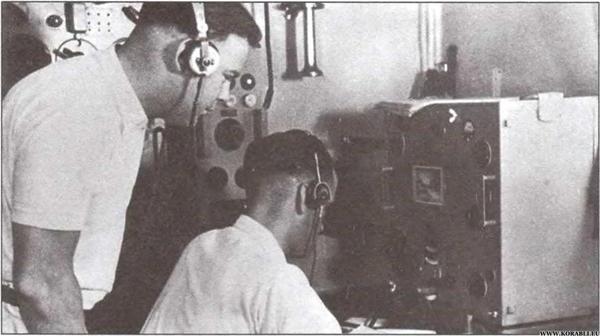

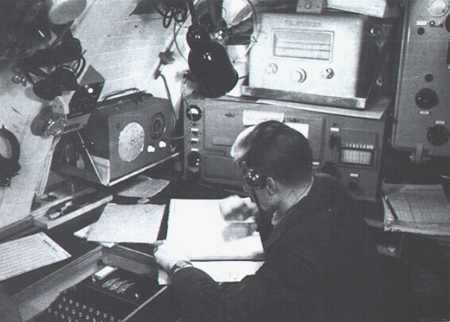

Отсек делился на две части. В первой располагались носовой гальюн и помещения для 4 человек. Во второй части сперва помещение для офицеров - по две койки в два яруса с каждой стороны, и уже у самой перегородки с центральным отсеком - "койка" командира и расположенные напротив боевые посты-комнаты для радиста и гидроакустика. Данное расположение подразумевало, что даже отдыхая, командир всегда был в курсе обстановки.

Под палубой находились носовые аккумуляторные ямы, баллоны воздуха высокого давления и артиллерийский погреб.

"Личные апартаменты" командира

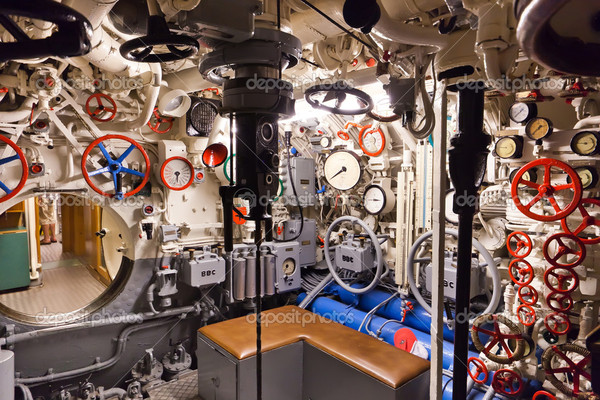

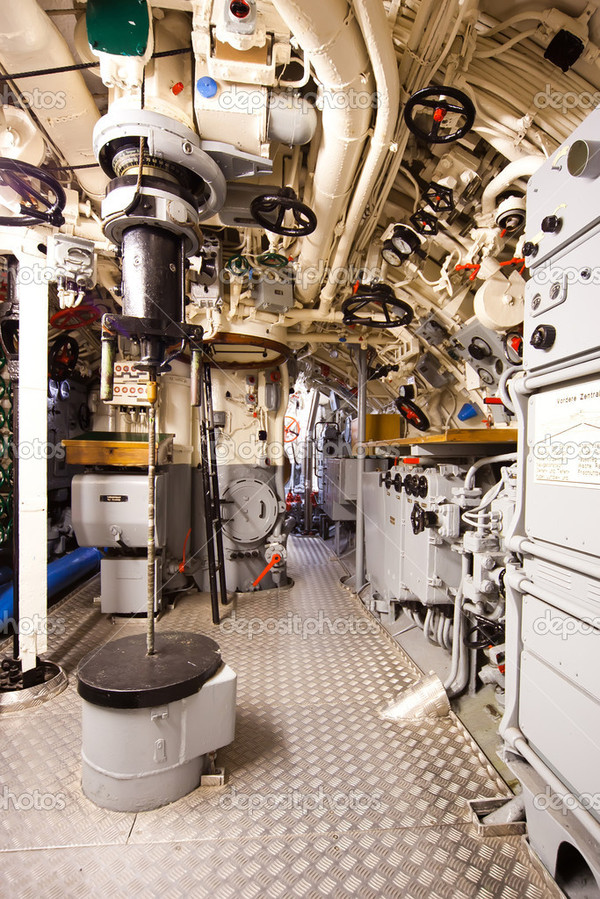

III отсек

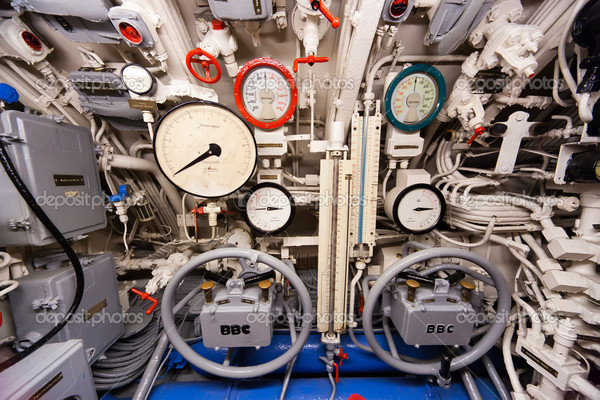

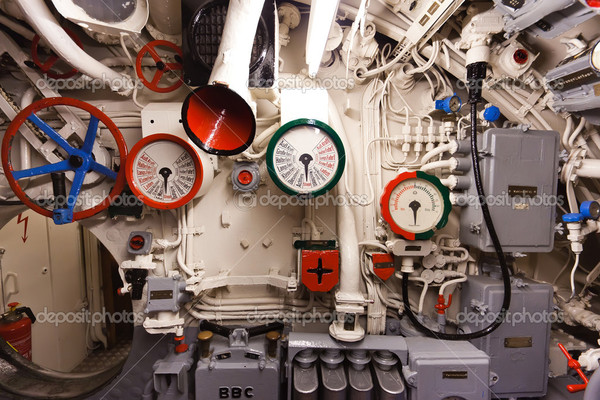

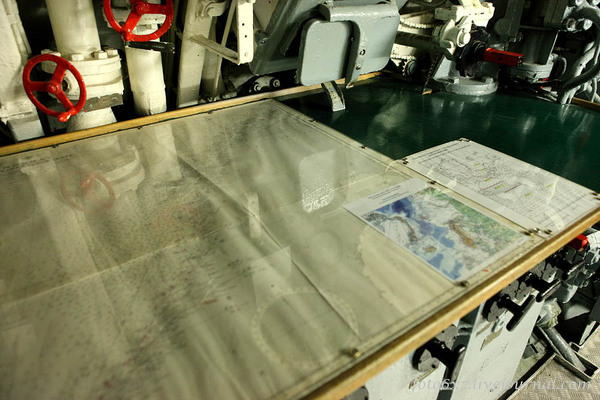

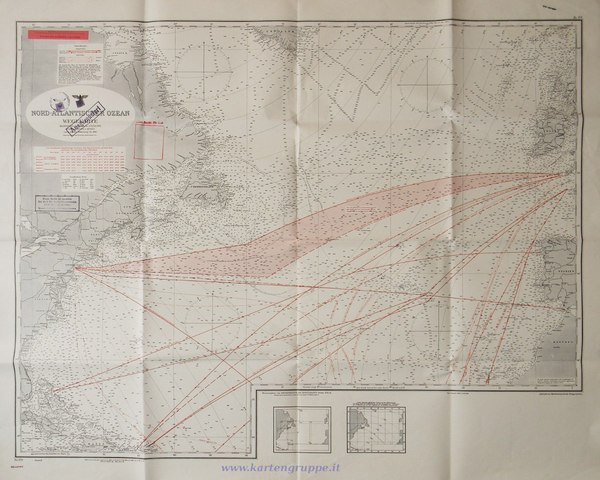

Центральный отсек - мозг ПЛ. Сюда сходится вся информация и отсюда командир руководит своей лодкой. Здесь находились зенитный и командирский (в боевой рубке) перископы, рули управления горизонтальными и вертикальными рулями, вентили управления клапанами цистерн. Здесь же находился боевой пост штурмана вместе со столом и всеми необходимыми инструментами.

Вдоль бортов располагались цистерны питьевой воды и гидровлич. масла., а у днища - балластная цистерна большого объема.

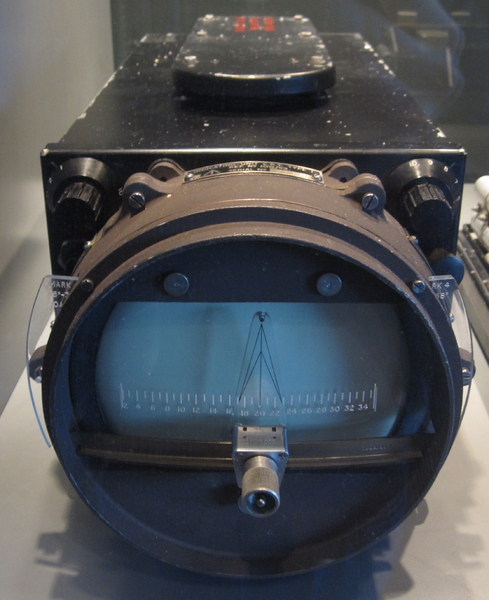

Над ЦП находилась боевая рубка, маленькое помещение которой являлось боевым постом командира. Здесь же находился командирский перископ с откидным сиденьем и электрическим приводом поворота перископа. Тут также находился Счетно-решающий прибор (СРП).

Пост управления кормовыми и носовыми горизонтальными рулями. Слева находится глубометр (до 25 м)

Справа - штурманский стол. В центре лестница, ведущая в боевую рубку.

IV отсек

Жилой отсек для унтер-офицеров, включал в себя четыре пары коек, камбуз, гальюн. Под настилом располагалась кормовая группа аккумуляторных батарей, баллоны ВВД и арт. погреб.

Поскольку почти вся команда жила в носовых отсеках, а камбуз находился в конце отсека, по проходу 4 отсека постоянно кто-то шлялся. Поэтому на лодке этот отсек прозвали "Потсдамская площадь". К тому же близость дизельного отсека также создавала очень сильный шум, что явно затрудняло спокойный отдых.

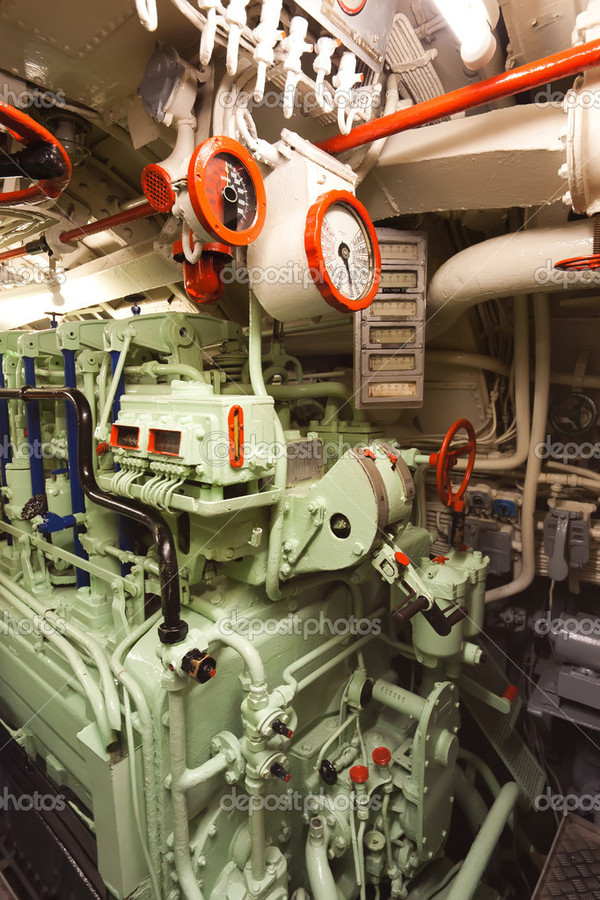

V отсек

Помещение 5 отсека почти полностью было занято двумя расположенными вдоль бортов дизелями. Под палубным настилом располагались масляные цистерны.

VI отсек

В данном отсеке располагались 2 электрических двигателя, которые питались от аккумуляторных батарей, а также органы ручного управления кормовыми горизонтальными и вертикальными рулями, кормовой торпедный аппарат, под палубным настилом запасная торпеда и кормовая балластная и торпедозаместительная цистерны.

Пост управления электрическими двигателями

В следующей части расскажу про экипаж лодок и постараюсь наиболее точно рассказать, как происходила атака на корабли.