Власть фараона на острие клинка

В Новом царстве армия Египта перестаёт быть набором городских ополчений и становится опорой централизованной власти. На место прежней модели, где вооружённые отряды подчинялись полунезависимым местным администраторам, приходит система под контролем царского двора. Путь к власти пролегает через поле боя. Чтобы понять, как это произошло, нужно вернуться во времена Второго переходного периода, когда Египет был слаб и расколот.

Для тех кто предпочитает ❯❯❯ СЛУШАТЬ КАК АУДИО (18:58) ❯❯❯

С раннединастического периода армия играла важную, но не первостепенную роль в жизни египетского государства. Хотя основу власти составляла способность царя собирать и вести войско, практически это требовалось не слишком часто. В Среднем царстве армия действовала в союзе с бюрократией. Она участвовала в военных экспедициях, укрепляла границы, но оставалась частью местной номовой структуры. Солдаты подчинялись полунезависимым номархам, а сами отряды формировались по территориальному признаку — каждый связан с конкретным городом или округом. Командовали ими люди с пёстрыми и довольно условными титулами: «главный командир полка», «слуга правителя», «начальник корабля владыки».

Такая система работала, пока существовала централизованная власть. Но с наступлением Второго переходного периода Египет теряет единство. Воцарение в Дельте гиксосов, династии чужеземного происхождения, раскол страны на север и юг — всё это превращает армию в набор несвязанных друг с другом отрядов. Местные правители пытаются защищать свои земли собственными силами, но действуют разрозненно и без координации центра. Старой системы хватило ненадолго. Как результат потери на севере, ослабление на юге, общая военная уязвимость — Египет на грани исчезновения.

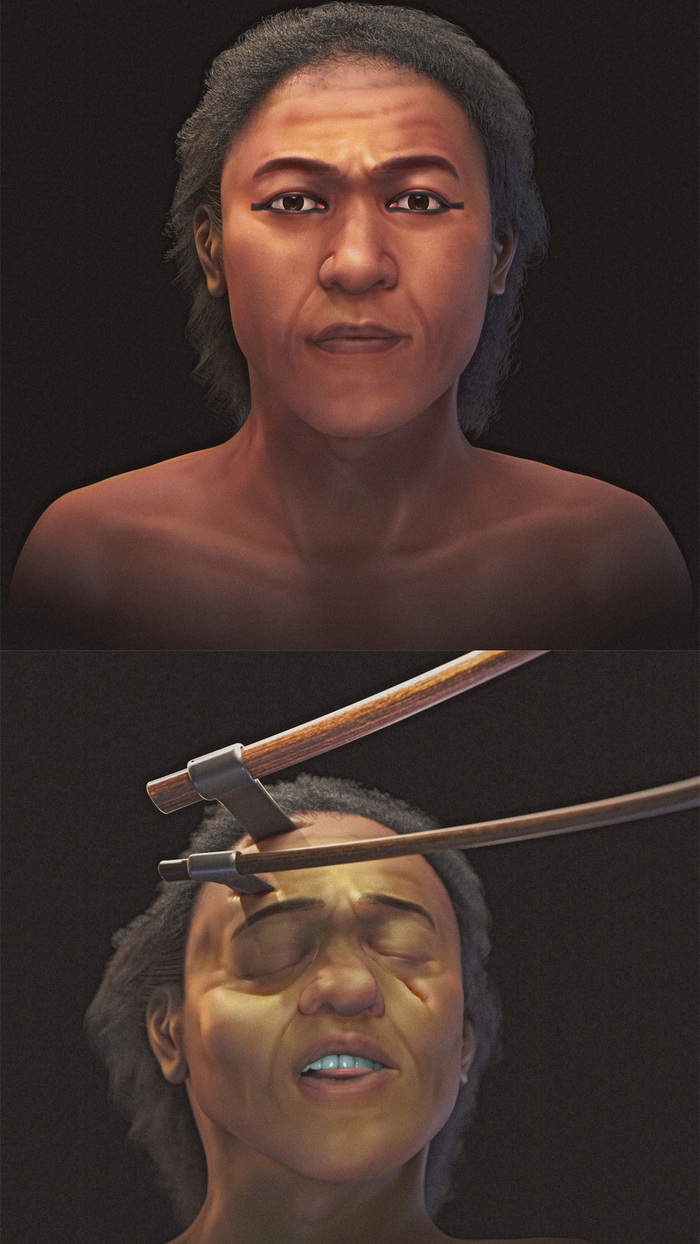

Фараоны из Фив, представители XVII династии, отвечают на вызов войной. Секененра Таа II, один из самых известных правителей того времени, сражается лично и, по всей видимости, погибает в бою. Его сын Камос продолжает борьбу и умирает от ран. Армия, которой они командуют, ещё далека от будущей «военной машины», но именно с этих кампаний начинается переосмысление роли вооружённых сил. Победа становится вопросом выживания.

Изображение 1. Мумия (фрагмент) царя Секененра Таа II со следами боевых ран. Изображение 2. Лицевая историческая реконструкция внешности Секененра Таа II (автор Сисеро Мораис).

После Камоса трон занимает Яхмос I. Он не просто завершает войну с гиксосами. Его правление становится поворотным моментом. Египет вновь объединён, и это даёт возможность начать реформы. Теперь армия — не временное ополчение, а постоянная структура, подчинённая центральной власти. Командиры получают назначения от фараона. Войско перестаёт быть набором городских и номовых отрядов. Исчезают частные арсеналы. Армия превращается в упорядоченную систему.

После объединения страны Яхмос I не останавливается на достигнутом. Победа над гиксосами открывает дорогу в богатейший Ханаан (Левант), земли на территориях современных Израиля, Палестины, Ливана и Сирии. Египет начинает военные кампании за пределами своих традиционных границ. Чтобы удерживать новые территории, прежней организации войска уже недостаточно. Армия должна быть управляемой, мобильной, снабжаемой, подконтрольной. Так начинается формирование настоящей военной инфраструктуры.

Строятся дороги, крепости, арсеналы и склады. Египетские порты начинают обслуживать не только торговлю и религиозные проекты, но и переброску и поддержку войск. На Синае укрепляется Военный путь Хора (бога Гора) — маршрут, связывавший Египет с Газой. Он превращается в логистическую артерию, обеспечивающую наступления в Ханаане. Армия постепенно становится профессиональной. В ней появляются чёткие командные звенья, регулярные элитные части, вроде колесничих и нубийских лучников.

Изображение 3. Нубийский лучник и наёмник из «народов моря». Египетский элитный «тяжелый» пехотинец.

Старые границы сословий постепенно размываются. Служба в армии становится карьерой и социальным статусом, особенно для выходцев из провинций. Боевые заслуги открывают путь к административным должностям. Биографии офицеров в надписях их усыпальниц свидетельствуют о том, что военная служба теперь не просто почётна — она опасный, но реальный путь к возвышению.

Начиная с XVIII династии египетская армия охотно принимает в свои ряды иноземцев. В первую очередь нубийцев, ливийцев и даже азиатских наёмников. Их включают в состав регулярных частей или формируют отдельные подразделения. Иногда речь идёт о бывших пленниках, чаще о добровольцах-наёмниках. Особой репутацией пользуются нубийские лучники и ливийская пехота. Со временем появляются шердены, загадочные воины с собственным комплексом вооружения. Эти представители «народов моря» охраняют самого царя. Все эти чужаки участвуют в сражениях, получают за службу землю, и даже меняют имена на египетские.

Иноземцы кажутся власти надёжнее египтян. Они не связаны с местной аристократией, лично зависят от фараона и служат ему напрямую. В условиях, когда провинциальная знать сохраняет автономные амбиции, такая лояльность становится особенно ценной.

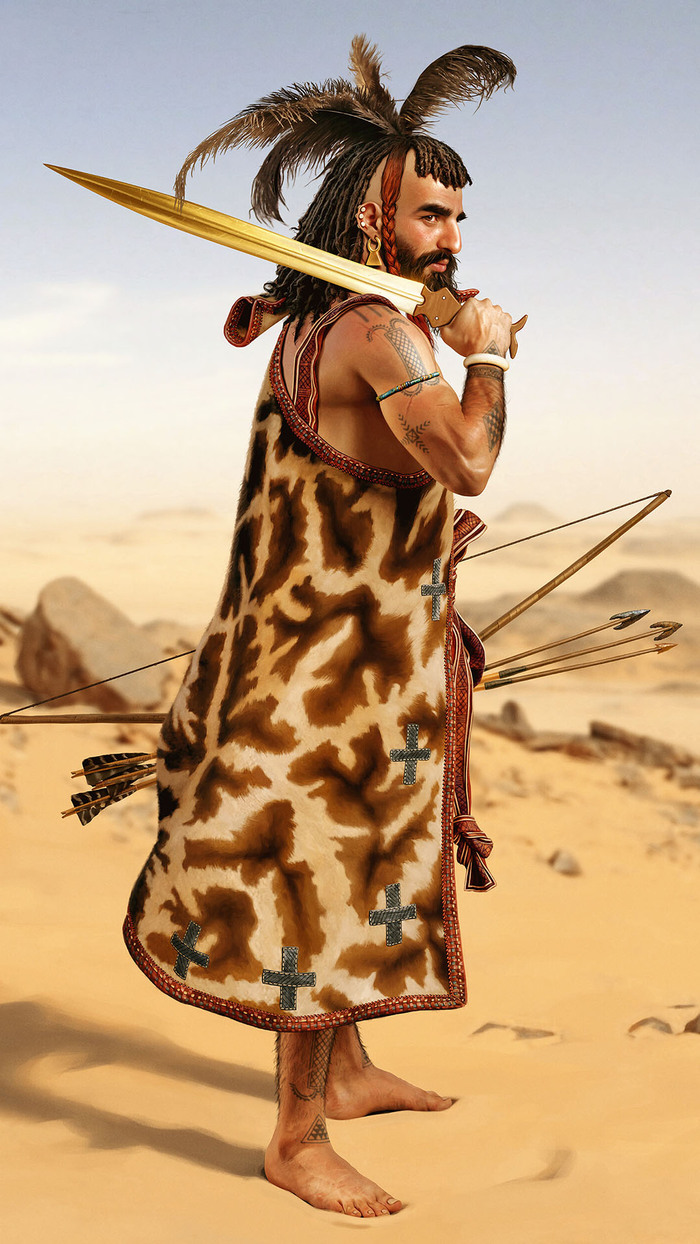

Изображение 4. Вождь ливийцев в исторической реконструкции Хуана Франциска Оливераса Паллерольс. Ливийцы были древними врагами и источником наёмных воинов для египетского войска.

Но Египет перенимает не только людей. После столкновения с гиксосами в арсенале египетской армии появляются боевые колесницы, чешуйчатые доспехи и составные луки. Эти технологии раньше были чужды местной военной традиции, но очень быстро становятся её неотъемлемой частью. Колесница меняет характер боя. Она требует коней, мастеров, запчастей, обучения, что порождает целую систему производства и обслуживания. К концу XVIII династии колесничие — это элита армии и общества, и многие из них поднимаются до высших армейских чинов.

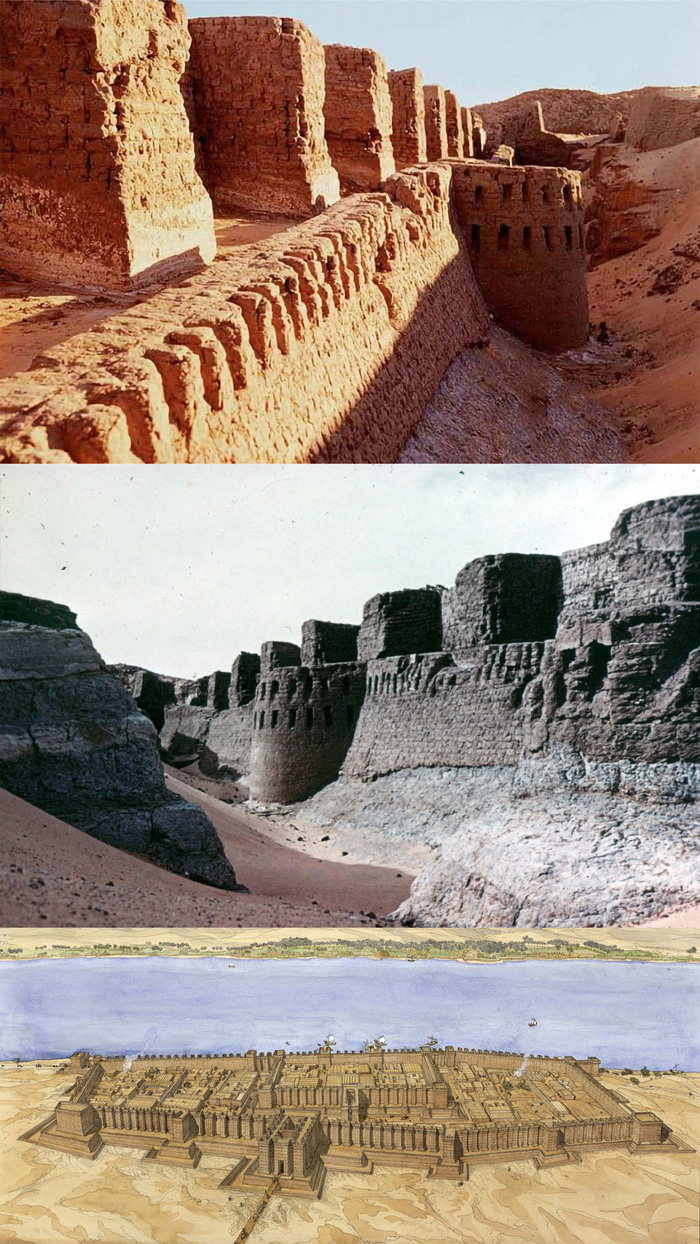

Расширение границ Египта требует опоры в виде сети дорог, портов, крепостей, арсеналов и складов. Всё это работает как защита и система передвижения и снабжения. Например, в крепости Саи, в Нубии, хранили зерно, масло, ткань для дальних гарнизонов. Без таких опорных пунктов армия просто не могла бы действовать вдали от долины Нила.

Цитадели вроде Бухена служили одновременно военными и административными центрами. Их строили на стратегических маршрутах. На средиземноморском побережье, в Яффе, археологи обнаружили египетскую крепость, действовавшую с середины XV до начала XII века до н.э. Она контролировала порт и обеспечивала постоянное присутствие Египта в регионе. В Бейт-Шеане, в северном Ханаане, египетские наместники перестраивали город, возводили дворцы и организовывали администрацию по египетскому образцу. Об этом говорят находки саркофагов, рельефов и архитектурных элементов.

Изображение 5. Руины крепости Бухен. Фотография сделана до 1964 года, когда этот объект был затоплен при строительстве Асуанской плотины. Снизу иллюстрация архитектора Жана-Клода Голвина.

Нубия имела огромное значение для Египта: отсюда поступали золото, медь, камень, слоновая кость, редкие животные и экзотические товары из глубин Африки. Контакты начались ещё в додинастический период, а при фараонах Среднего и Нового царств Египет подчинил северную Нубию, построив систему мощных крепостей, таких как Бухен. Они контролировали пути через первый и второй пороги Нила, охраняли медные рудники и служили торговыми центрами. Крепости имели бастионы, башни, рвы, валы, гавани и сигнализацию между опорными пунктами. Из них организовывались экспедиции и патрули. Торговля с нубийцами велась строго в определённых местах, но поощрялась, а ресурсы оплачивали в основном зерном. Гарнизоны насчитывали 50–100 человек, но в случае войны крупные крепости могли принять тысячи воинов. Администрация отвечала за безопасность, найм рабочей силы, ремонт дорог и портов, а также за сложные переправы через пороги, включая волоковую перевозку судов. Система укреплений позволяла Египту держать под контролем ключевой южный рубеж и богатые ресурсы региона.

Эта инфраструктура позволяла фараонам проводить длительные кампании и управлять обширными территориями, не теряя контроля. Она же поддерживала присутствие Египта на Ближнем Востоке.

Ещё в Среднем царстве царь активно изображается в государственной пропаганде как победитель, но в Новом царстве образ воинствующего правителя становится центральным. Это уже не символ — это реальный политический инструмент. Кампании в Нубии и Леванте требуют от фараона личного участия или, по крайней мере, публичного представления как военного лидера. Становится нормой, что наследники получают военные титулы. Иногда — даже прежде, чем их официально называют наследниками.

Ещё будучи принцем, Тутмос I уже был назван «вождём Двух Земель (Египта), чтобы властвовать над тем, что окружает Атон». Его сын, Аменмос, носит звание, которое по сути можно передать как «генералиссимус» — «главнокомандующий своего отца». Это старый титул, знакомый ещё с эпохи Среднего царства, но в начале XVIII династии он почти не встречается. Отсюда и предположение: возможно, это не просто высокопоставленный офицер, или реальный глава всей армии, а официальный титул, определяющий наследника престола, но не по крови, а по положению в армии.

Изображение 6. Известняковый блок с текстом, в котором упоминается битва, выигранная Тутмосом I. ок. 1504–1492 гг. до н. э., музей Метрополитен.

О сыне Аменхотепа II известно, что он командовал колесничими и носил титулы, которые скорее напоминают звания полевых командиров. При этом он не был явно назван старшим сыном, что ранее равнялось титулу наследника. Сам Аменхотеп в своих надписях подчёркивал, что его сын — воин. Будущий Тутмос IV упоминается в надписи у Сфинкса в Гизе: заплетённая коса юности, царский картуш, особые эпитеты, прямой доступ к царю — всё это указывает на принадлежность к династии. Но главное в другом: он изображён как человек, стоящий во главе колесничих. То есть не просто наследник, а действующий военный лидер.

Конечно у такой жизни, жизни военного была своя цена. Даже для царя. В переписке между правителями Древнего мира иногда можно разглядеть и более глубокие, личностные мотивы. Одним из таких примеров является диалог между египетским фараоном Рамсесом II и хеттским царем Хаттусили III. Их письма, в частности сильно поврежденный текст KBo 1.15+19(+)22, проливают свет на психологическое состояние Рамсеса II, одержимого воспоминаниями о битве при Кадеше.

В этом письме Рамсес II подробно описывает события своей знаменитой сирийской кампании, кульминацией которой стала битва при Кадеше на пятом году его правления. Он снова и снова возвращается к моменту, когда, по его версии, он оказался в полном одиночестве на поле боя, противостоя всей хеттской армии. Эта повторяющаяся, навязчивая тема напоминает симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), хотя, конечно, подобный диагноз с уверенностью поставить невозможно.

По всей видимости, эта навязчивость сильно раздражала Хаттусили III. Переписка между ними велась по поводу Урхи-Тешшуба, племянника Хаттусили, которого тот сверг и который, как подозревал хеттский царь, скрывался во владениях Египта. В этом контексте хвастовство Рамсеса II своими подвигами при Кадеше, вероятно, воспринималось Хаттусили как неуместное и провокационное.

Рамсес II постоянно подчёркивал своё исключительное положение на поле боя: «Все чужеземные страны объединились против меня, в то время как я один с самим собой, никого другого нет со мной, моя многочисленная пехота покинула меня, никто не смотрит на меня на моей колеснице».

Именно к этим заявлениям, по всей видимости, относится саркастическая ремарка Хаттусили, которую цитирует Рамсес: «И поскольку ты (Хаттусили) говоришь относительно моего войска: “Там (при Кадеше) не было войск?”». Это ироничное замечание, по сути, ставило под сомнение подлинность рассказов Рамсеса. Однако фараон, не замечая сарказма, с полной серьёзностью отвечает на этот вопрос, начиная детально объяснять, как далеко от него находились другие полки, и подтверждая, что он действительно был один.

Этот диалог раскрывает не просто дипломатическую переписку, а глубоко личную фиксацию Рамсеса на событии, которое он, судя по всему, переживал вновь и вновь, пытаясь убедить в своей исключительности не только себя, но и своих современников, даже самых скептически настроенных в среде бывших врагов.

К концу XVIII династии престол напрямую захватывают военные. Сначала — Эйе, визирь при Тутанхамоне. Он стар, вероятно не из царского рода, но у него есть опыт, и он сразу старается связать себя с традицией фараонов-воинов. Однако его правление оказывается коротким.

Следом за ним к власти приходит Хоремхеб. Его происхождение не вполне ясно, но ясно другое: он — армейский командир, имевший реальную силу ещё при жизни Тутанхамона. Хоремхеб носит титулы вроде «военачальник над военачальниками Двух Земель», «избранник царя» и «главенствующий в управлении». На стелах он подчёркивает свои победы в Нубии и Сирии. При этом он не просто генерал, но и чиновник: в его биографии упоминается должность Управляющего царским домом.

Не имея детей, Хоремхеб передаёт власть своему соратнику по имени Парамесу, будущему Рамсесу I. Тот также выходит из военной среды. Он сын командира корпуса Сети, сделавший карьеру через колесничее войско. До восшествия на трон он последовательно занимает должности коменданта крепостей, смотрителя порта, царского писца, военачальника. Всё это путь из армии в политику. Его сын Сети I начинает править с военной кампании против племён шасу: «В год 1 царя Сети происходило истребление крепкой рукой фараона неприятельских племён шасу от крепости Хетам в Танисском номе (в дельте Нила) даже до Ханаана. Царь был против них, как свирепый лев. Они в горной стране своей превратились в кучу трупов. Они лежали там в крови своей. Ни один не избежал руки его, чтобы поведать далёким народам о его силе». Именно такой жесткой риторикой фараон закрепляет свою власть.

Во второй половине Нового царства административная и военная власть постепенно сливаются. Высшие офицеры одновременно становятся губернаторами, управляющими храмами и советниками при дворе. К примеру, Хоремхеб был не только полководцем, но и управляющим храмовым имуществом. Сети служил как царский посол и комендант южных границ. Парамесу, Сети и, вероятно, Эйе, занимали пост визиря – высшую гражданскую должность в стране. Военные титулы начинают определять социальный статус.

К концу правления XX династии армия фактически управляет страной. Власть сосредоточена в руках генералов, носивших громкие звания вроде «тот, кто стоит во главе армий всего Египта». Эти же люди распределяют зерно, собирают налоги и заправляют жрецами. Их власть распространяется на гражданские институты. То, что начиналось как вынужденная ставка на силу, заканчивается фактическим подчинением всего государства военной элите. Высшие офицеры контролируют логистику, храмы, налоги, суд, внешние отношения. Фактически военные распоряжаются большинством ресурсов страны и принимают политические решения.

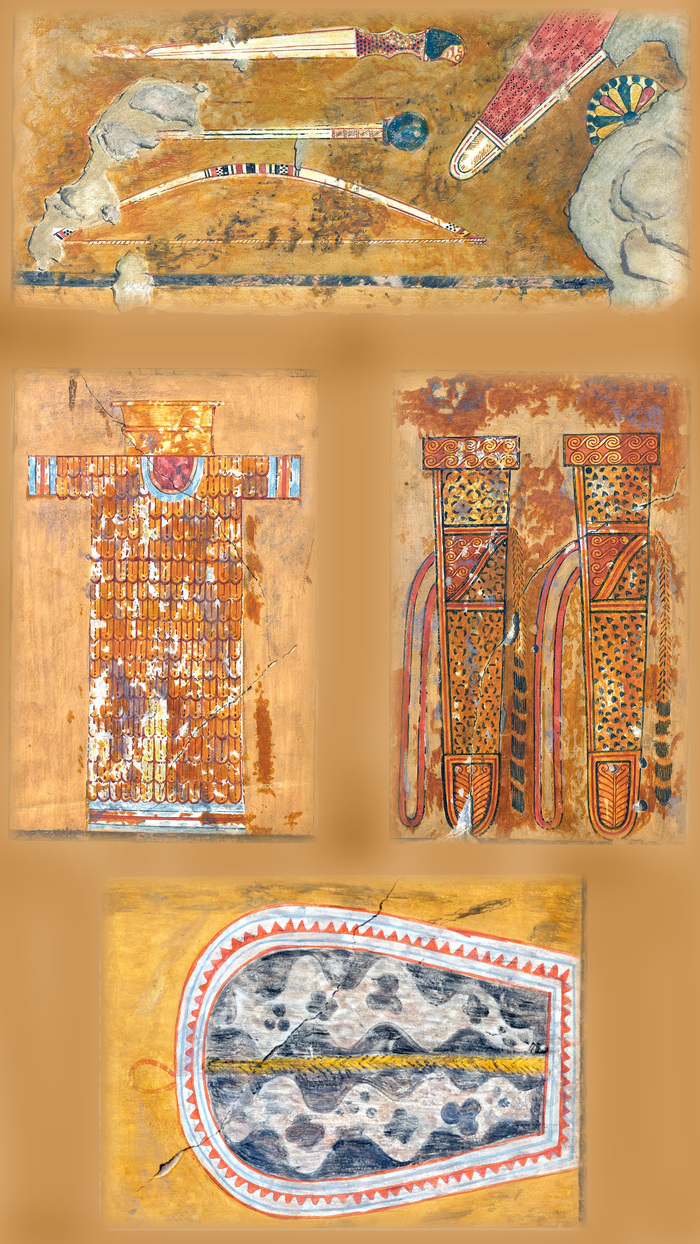

Изображение 9. Фрагмент настенной росписи гробницы Кенамона (Фивы, TT93). Копия из Метрополитен-музея.

ПРЕДМЕТЫ ВООРУЖЕНИЯ:

меч, булава, лук и колчаны,

щит и золочёный доспех.

Древний Египет, Новое царство,

18 династия (Аменхотеп II),

ок. 1427-1400 гг. до н.э..

Фрагмент настенной росписи гробницы Кенамона — военачальника и молочного брата царя Аменхотепа II, изображает подарки царю на Новый год «упет ренепет».

Последние десятилетия эпохи Рамессидов проходят под знаком распада централизованной власти. В Фивах, на юге, правят военные наместники, формально подчинённые царю, но действующие независимо. Среди них появляются фигуры, связанные с иностранным происхождением: Панехси, Пианхи, Херихор (возможно). Их власть зиждется не на праве крови, а на контроле над армией и храмами. Царь Рамсес XI формально остаётся на троне, но политическая реальность уже другая. Центральное правительство не справляется с экономическими, внешнеполитическими, внутренними вызовами. К концу правления XX династии военные берут на себя всё: от обороны границ до распределения зерна. Это больше не кризисная мера. Это новая модель управления.

Идея, что полководец может быть равен царю, впервые проявилась во времена Тутмоса I. Позднее она воплотилась буквально. Хоремхеб, Парамесу, Сети приходят к власти, не имея прав по крови. Но все они — военные. Их путь наверх проходит на боевой колеснице. В это же время на местах армия становится средой, где формируется новая элита. Иностранные наёмники получают права египтян. Офицеры, начавшие службу с командования гарнизоном, становятся смотрителями храмов и резиденций. Некоторые — наследниками божественного престола Гора.

Когда-то фараоны брали в руки оружие, чтобы защитить страну. Затем оружие в руках дало право быть фараоном!

Автор: Максим Ферапонтов;

Проект: Historia Maximum Eventorum;

Поддержка: F U N P A Y.