Советское наследие в плазме или была VERA, теперь — LENA

Когда-то у нашей страны была огромная фора в производстве плазменных ракетных двигателей. В наши дни, когда их устанавливают в том числе на спутники, обеспечивающие высокоскоростной широкополосный доступ в интернет, имеет смысл вспомнить о былом лидерстве и вернуть его.

Изобретение советскими учеными стационарного плазменного ракетного двигателя ознаменовало новую эру в освоении человечеством космического пространства.

В плазменных электрореактивных двигателях рабочее тело (плазма) разогревается с помощью электрической энергии. Затем на плазму воздействуют электромагнитным полем, при этом она движется, подобно тому как в электромоторе движется проводник, по которому течет ток. Отсюда вытекает возможность ускорения частиц рабочего тела до скоростей в десятки и сотни километров в секунду, недостижимых в двигателях, работающих на химическом топливе или сжатом газе.

Электроэнергию для питания плазменных электрореактивных двигателей можно брать в космосе от солнечных батарей или от специального источника электроэнергии. Тягу плазменных двигателей очень легко регулировать в широких пределах изменением параметров их электропитания. Такие двигатели обладают большим ресурсом работы. Все это делает плазменные двигатели очень перспективными для применения на космических объектах с длительным временем полета.

«30 ноября 1964 года Советский Союз запустил в направлении Марса межпланетную станцию «Зонд-2», впервые в мире на ней была установлена экспериментальная система ориентации на основе плазменных двигателей. Эта система отработала идеально, что стало первым в истории применением таких двигателей в космосе.

СССР начал использовать их на своих спутниках, а после распада страны уже российские стационарные плазменные двигатели (СПД) стали доступны на международном рынке, где они произвели настоящий фурор. Вскоре они стали мировым стандартом. Благодаря им удалось исследовать астероиды и карликовые планеты».

Сейчас СПД является нормой для любого космического проекта, а в конце 1960-х годов это была разработка небывалых масштабов. Благодаря ей удалось улучшить существующие проекты и вывести изучение космоса на принципиально иной уровень.

Хронология событий истории космических СПД

1964 год Начало ЭРЫ космических электрореактивных двигателей. ИПД на КА «Зонд». Марсианские проекты транспортных модулей с ЭРД.

1972 – 1980 годы СПД РАБОТАЮТ В КОСМОСЕ. Первые испытания СПД в космосе на КА «Метеор». ЭРДУ для коррекции орбит КА «Метеор» на околоземной орбите.

1981…2012 годы СПД на российских геостационарных телекоммуникационных КА. Применение СПД в системе стабилизации углового положения на КА «Плазма».

1991…2012 годы Открытие российских СПД Америкой. Квалификация СПД по международным стандартам. СПД на американских и европейских КА. ХХI век Новые вызовы: Транспортные энергетические модули. ЭРДУ для малых КА. 3

«По производству электроракетных двигателей наша страна когда-то опережала весь мир примерно на 30 лет, — говорил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт. — Их серийное производство было налажено на ОКБ „Факел“ в Калининграде, в других странах таких разработок в те годы не было. Достаточно сказать, что Европейское космическое агентство для запуска своих аппаратов к другим планетам и к Луне закупало продукцию ОКБ „Факел“. Сейчас спутники Илона Маска Starlink тоже летают на электроракетных двигателях, где используется криптон. Российские работают на ксеноне, но особой разницы нет».

По словам Натана Эйсмонта, электроракетные двигатели (а плазменные являются их разновидностью) в других странах мира появились лишь в последние десятилетия. Поэтому Россия вполне могла создать орбитальные группировки наподобие Starlink, обеспечивающие высокоскоростной широкополосный доступ в интернет, раньше других и сейчас иметь преимущество в этой сфере. Но для этого надо было вовремя разглядеть перспективу таких аппаратов, а вот с этим у нас напряжёнка.

Тем не менее сейчас в России ведутся продвинутые разработки электроракетных двигателей: их серийно выпускает всё то же калининградское ОКБ «Факел», а ионные двигатели делают в ГНЦ «Исследовательский центр имени М. В. Келдыша». Кроме того, в НИЦ «Курчатовский институт» ведутся работы по безэлектродному плазменному ракетному двигателю.

Наконец, благодаря молодым командам учёных и инженеров, подобно той, что сейчас проводит испытания в Институте ЛаПлаз МИФИ, у нас есть надежда, что лидерство в этих технологиях останется за Россией.

Сегодня - была VERA, теперь — LENA

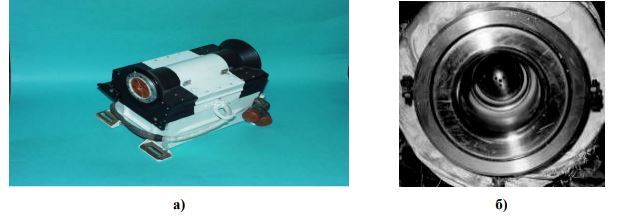

Как сообщает Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», в Институте ЛаПлаз, входящем в его структуру, начались огневые испытания первого прототипа нового плазменного ракетного двигателя LENA. Он будет на порядок мощнее существующих сегодня двигателей и спроектирован для применения на микроспутниках — космических аппаратах массой от 10 до 100 килограмм.

До этого учёные и инженеры разрабатывали двигательную установку VERA, предназначенную для наноспутников (масса — от 1 до 10 килограмм). У нового движка будет больше не только мощность, но и тяга, запас рабочего тела, удельный импульс.

«В двигателях подобного типа плазма ускоряется вдоль электродов за счёт взаимодействия протекающего через неё тока с магнитным полем. В традиционных двигателях магнитное поле создаётся исключительно только током, протекающим через электроды и плазму. Новизна разработки LENA в том, что в нашем двигателе есть магнитная система, создающая дополнительное поле, что повышает эффективность разгона», — сообщил старший преподаватель кафедры «Физика плазмы» Института ЛаПлаз Игорь Егоров, возглавляющий лабораторию «Плазменные ионные ракетные двигатели».

По его словам, в перспективе этот двигатель может быть установлен в системах ориентации более крупных космических аппаратов, массой до тонны.