Плюсы и минусы различных методик запоминания иностранных слов. Прямая ассоциативная методика.

На этот раз я расскажу вам не о хитростях перевода, а о том, какие существуют методики изучения иностранных слов, какие у них преимущества и недостатки, а также познакомлю с "прямой ассоциативной методикой", которая для кого-то из изучающих язык может оказаться в новинку и поспособствовать более эффективному запоминанию слов. Собственно, в начале я собирался рассказать только о ней, но в ходе работы над постом понял, что без сравнения с другими не обойтись, поэтому решил объединить всю информацию в один большой текст.

Сразу сделаю несколько замечаний:

1. Пост посвящен только и исключительно методикам запоминания слов. Методы организации учебного процесса, отбора слов для запоминания, выписывания слов на карточки, "включения" слов в активный словарный запас и прочая подобная информация лежит за рамками данного поста (он и так растянулся до невообразимого по меркам Пикабу объёма текста).

2. Пост разделяет методики запоминания по сути, а не по каким-то несущественным внешним факторам. Например, зубрить слова можно хоть по словарю, хоть по смартфону, хоть по карточкам перед зеркалом – зубрежка все равно останется зубрежкой. Устраивать коммуникативные семинары можно хоть в автобусе, хоть на природе, хоть в загородном доме в Англии – суть методики от этого не изменится. Вырабатывать ассоциациативные ряды «методом Чакаберии» можно хоть за рулем, хоть в бассейне под ритмичную музыку – суть методики от этого нисколько не меняется. И так далее.

3. Никакой суперметодики, которая позволит хорошо выучить 5000 слов за месяц-другой, здесь описано не будет, потому что такой методики не существует. Те, кто рассчитывает на подобное, могут сразу пролистнуть пост, чтобы потом не было разочарования.

4. Я осознаю, что для кого-то вся информация ниже может оказаться банальной, поэтому заранее об этом предупреждаю – во избежание комментариев в духе «Мы и так об этом давно знаем, нашёл о чем писать». Тем, кто учит языки давно, возможно, данный пост стоит пропустить - он адресован в первую очередь начинающим изучать язык. Лично для меня в своё время методика прямых ассоциаций стала открытием, и многие мои товарищи, которым я про неё рассказывал, больше всего удивлялись, почему им подобное сразу в голову не пришло.

Итак, перейдем к сути. Основных методик изучения языка можно выделить четыре:

I. Классическая зубрёжка, или "методика чайника".

Здесь описывать нечего, все знают этот способ минимум по школьным занятиям - листок бумаги / книжка-раскладушка / ворох карточек / документ Word / приложение в смартфоне с одной стороны заполняется иностранными словами, с другой - их переводами, после чего начинается убийственно скучное механическое долбление слов по "методике чайника", как остроумно назвал данный способ один преподаватель: "kettle - чайник, kettle - чайник, kettle - чайник". Такое название понятно - эффективность метода - в плане долговременного запоминания - при отсутствии закрепления материала на примерах из живой речи (в различных контекстах) чудовищно низка, а вероятность того, что ученик так и останется чайником, не сумев одолеть завалы чудовищно похожих друг на друга иностранных слов - очень высока.

Преимущество методики: позволяет запомнить наибольшее количество слов в наименьшие сроки.

Недостаток: уже упомянутая эффективность, близкая к нулю. Такой метод лучше всего годится в двух случаях:

1) Для подготовки к ненужному экзамену по иностранному языку, когда главное - побыстрее запомнить побольше новых слов, после чего с облегчением выбросить их из головы навсегда;

2) В прямо противоположном случае - когда предполагается, что выученные слова немедленно найдут применение в живом общении. Например, человек знает английский язык на среднем уровне, но к приезду делегации специалистов ему нужно срочно выучить 500 специфических профессиональных терминов. Человек быстро зубрит слова, а усваиваются они, прочно оседая в голове, уже в процессе общения со специалистами - другими словами, после зубрежки начинает работать методика, описанная в следующем пункте.

II. Коммуникативно-контекстная, или "методика Лозанова-Шехтера".

Используется на уровнях владения языком, когда уже есть навыки беглого чтения простых предложений и восприятия их на слух. Опытный преподаватель подготавливает набор слов для урока, даёт ученикам некоторое время на ознакомление с ними, после чего производится "погружение в контекст", или "бомбардировка контекстом" - ученики читают с листа, слушают и произносят в диалогах друг с другом слова в десятках различных контекстов - в различных родах, падежах, склонениях, спряжениях и всех категориях, которые только существуют в языке. За счет подобного "глубокого погружения" с одновременным задействованием всех каналов восприятия слова не тупо зазубриваются, а формируют набор устойчивых ассоциаций, крепко впечатываясь в мозг учеников.

Преимущество: метод крайне эффективен - пожалуй, из всех существующих методов его эффективность наиболее высока.

Недостатки: требует большой подготовительной работы со стороны преподавателя и напряженной работы со стороны учеников, при этом за полуторачасовой урок можно выучить таким способом не более 25-40 слов. На обычных языковых курсах таким методом вас учить никто и никогда не будет - он применяется в основном на весьма дорогостоящих "интенсивах" и "суперинтенсивах", куда идут люди с уже имеющимися знаниями, которым необходимо подтянуть язык в кратчайшие сроки. А вот представить использование подобного метода "в домашних условиях" мне достаточно затруднительно - собственно, этот метод так эффективен именно потому, что всю подготовительную работу по отбору десятков предложений из различных фильмов, книг, журналов и т.д. проводит преподаватель, который знает, каким образом произвести наиболее эффективный подбор языковых конструкций для скорейшего запоминания. В случае, если ученик будет выполнять данную работу сам, то, во-первых, он существенно увеличит время своего обучения, а во-вторых, не факт, что отберёт эффективный оптимум. Поэтому в домашних условиях более эффективными являются методики, описанные ниже.

III. Непрямая ассоциативная, или "методика Чакаберии".

"Методикой Чакаберии" я называю эту методику по фамилии одного из авторов популярных в начале 90-х годов книг, в которых читателям предлагалось запоминать слова путем выстраивания цепочек на основании созвучий со словами родного языка (именно поэтому эта методика называется "непрямой ассоциативной" - чтобы дойти до смысла слова на иностранном языке, человек должен предварительно выстроить ряд ассоциаций с использованием слов родного языка). Примеры из книги Чакаберии:

Gefahr (ГЕФАР) - опасность (немецкий язык).

ГЕрцог ехал без ФАР, ночью это опасно.

Raspberry (РАСПБЕРРИ) - малина (английский язык).

РАЗБЕРИ корзину с малиной.

Concombre (КОНКОМБР) - огурец (французский язык).

КОНя в КОМанду не БРали, так как он ел много огурцов.

И так далее, и тому подобное. Что называется "нувыпонели". В чем преимущества и недостатки подобной методики?

Основное её преимущество заключается в том, что она действительно - при наличии некоторого воображения - позволяет достаточно быстро запомнить большое количество слов на иностранном языке, и, что самое главное - позволяет, в отличие от зубрежки, благодаря выработке ассоциативного ряда запомнить их надолго.

Однако есть у неё и недостатки. Первый недостаток очевиден - удачные короткие и ёмкие варианты придумать удаётся далеко не всегда, и иногда приходится городить аццкие конструкции вроде вышеупомянутого примера с конём, восстановление которых по памяти иногда требует столько времени, что поневоле задумаешься о преимуществах банальной зубрежки.

Второй недостаток менее очевиден, но для некоторых может оказаться не менее существенен - человек, который учит второй иностранный язык после того, как выучил методом Чакаберии первый, в котором много схожих слов со вторым, столкнется с тем, что при похожести некоторых слов существующие ассоциации не работают, и весь ассоциативный ряд нужно строить заново. Например, в английском "огурец" - "cucumber", и тщательно выстроенный пример с конём летит в корзину. Но это, скажем честно, не такой уж принципиальный недостаток.

Наиболее же существенен третий недостаток - то, что фактически при изучении языка таким методом знание иностранных слов подменяется его "эмуляцией", как в среде Windows приложение DOS требует для своего запуска целой виртуальной машины, которое ест памяти раз в десять больше, чем собственно DOS-приложение. Так и здесь - вместо того, чтобы мгновенно сформировать некий образ при взгляде на слово, как это происходит со словами родного языка, мы прокручиваем в голове целую ассоциативную цепочку, опираясь при этом на родной язык, что требует гораздо больше мозговых ресурсов, чем обычное восприятие слов.

У поклонников данной методики на этот счет есть возражение, которое заключается в следующем: данные ассоциативные ряды - не более чем "костыли", которые со временем "отпадут" и слово будет вспоминаться без опоры на них, сразу же. Проблема заключается в том, что "нет ничего более постоянного, чем временные трудности". Если отпадут - отлично, однако если подобные "костыли" покажутся человеку удобными, то они совершенно законным образом устроятся в его голове на долгие годы. Со временем данный человек может навостриться в "ходьбе на костылях" до такой степени, что со стороны его будет сложно отличить от человека, который владеет языком по-настоящему. Тем не менее это не отменит того факта, что его "владение языком" - не более чем эмуляция иностранного языка на "виртуальной машине" родного языка, более затратная в плане мозговых ресурсов и менее эффективная.

IV. Прямая ассоциативная, или "методика зрительных образов".

Собственно, ничего нового в этой методике нет. Ей давным-давно пользуются все те, кто изучает языки с иероглифической письменностью - китаисты, японисты и т.д. Других вариантов у них попросту не существует - запомнить иероглиф, не связав с ним какой-то зрительный образ, невозможно.

Однако почему-то нигде и никогда, ни в одном из десятков прочитанных мною языковых курсов, учебников, пособий, самоучителей и руководств мне не встречалась элементарнейшая и очевиднейшая идея - применить этот метод к запоминанию слов языков с фонетической письменностью, таких, как европейские. Когда-то, когда я только начинал учить язык с помощью данной методики, эта идея показалась мне настолько очевидной, что я даже не думал провести поиск в Интернете - казалось, что подобное должно быть на каждом шагу. Но позже, когда задумался об увеличении её эффективности и полез за советами, выяснилось... что читать на эту тему нечего.

Возможно, старожилы мне сейчас снисходительно бросят что-нибудь в духе "Пффф, этот метод активно пропагандировал ещё в 1963 году легендарный профессор Чемоданов с легендарной кафедры экспериментальных методов изучения иностранных языков ХГУ, бегом читать легендарный автореферат кандидатской диссертации тиражом 500 экземпляров".

Может, и так, это уже не суть важно - если отставить шутки в сторону, то, скорее всего, методика настолько лежит на поверхности, что никому особо и в голову не приходит что-то на эту тему писать. Те, которые учат язык тремя методиками выше, на самом деле тоже частично задействуют эту методику, только опосредованно (зрительные ассоциации-то, в той или иной степени, формируются!), поэтому вопросов у них не возникает. Кто пользуется этой методикой целенаправленно, считает, что только так слова и учатся, тут и рассуждать нечего. Ну а с точки зрения преподавателя/репетитора эта методика - самая неблагодарная: в отличие от всех предыдущих, здесь преподавателю нечего объяснять, а репетитору не с чего кормиться, весь вся методика объясняется за 5 минут, целиком основана на индивидуальной работе учащегося, а каких-то материалов подготовить невозможно ровно по той причине, что прямые ассоциации у каждого индивидуальны и предсказать, какая именно ассоциация выработается в голове у данного конкретного ученика, нельзя. Соответственно, нормальный преподаватель просто не задумается о том, чтобы давать что-то подобное, а уж проходимцы с "инновационными методиками изучения английского через 25-й кадр / прослушивание во сне / прослушивание стоя на голове под музыку прибоя" будут обходить подобное за километр.

Итак, в чём суть? Всё проще некуда - как и в "методике чайника", выписываем хоть на лист бумаги, хоть на карточки с одной стороны слова, с другой стороны переводы, но затем, в отличие от чайников, вместо тупой долбёжки "слово - перевод", "слово - перевод" мы внимательно смотрим на перевод, формируем в голове зрительный образ с учетом контекста, в котором встречается данное слово, после чего смотрим на иностранное слово и "вписываем" образ в нашей голове во все буквы слова, абстрагируясь от отдельных букв, стараясь составить на основе их завитушек и хвостиков цельный образ, который будет приходить нам в голову сразу же, как только мы видим слово - без перевода, как в методике зубрежки, и без "костылей", как в методике Чакаберии, а ровно так, как это происходит в родном языке - "слово - образ". Если образ получился таким, что упорно не хочет вписываться в иностранное слово, "не подходит по завитушкам" - не насилуем себя, пробуя "впихнуть невпихуемое", придумываем другой образ и снова всматриваемся в это слово. Например, для слова "волк" можно придумать массу образов: волк в прыжке, сидит, воет, бежит, рычит, возится с волчатами, смотрит на человека, мечется в капкане, смотрит на флажки, режет овец, голова волка на стене в замке... Каждый такой образ определенным образом отличается от другого, и по мере их перебора какой-нибудь обязательно даст "зацепку" в буквах иностранного слова, после чего остается быстро закреплять образ, глядя на слово и раз за разом повторяя этот образ перед глазами, пробегая при этом слово от начала до конца. Каким он будет - сказать, как я уже отметил, не может никто. В этом и недостаток данной методики, но и плюс - у каждого эти ассоциации будут свои, как, собственно, и в родном языке.

Иногда образ формируется и намертво связывается со словом практически мгновенно (за 10 - 15 секунд), но это случается достаточно редко. Иногда, для особо сложного слова, подходящей ассоциации не удаётся придумать и за 5-7 минут (в таких случаях целесообразно пропустить слово и вернуться к нему на следующий день). В среднем же на формирование зрительного образа уходит где-то 2.5 - 3 минуты. Важный момент: в ходе изучения списка слов не следует "зацикливаться" на одном слове вплоть до формирования идеального образа - это может потребовать чрезмерных затрат времени. Разумнее выполнять обработку списка "в несколько проходов" - получили более-менее устойчивый образ для одного слова, который не стирается сразу после того, как глаз перемещается на другое слово - начинаем работать со следующим; дошли до конца списка - вернулись к первому слову, закрепили полученные образы. Какие-то слова при "первом проходе" иногда можно просто пропускать, чтобы вернуться к ним после окончания списка.

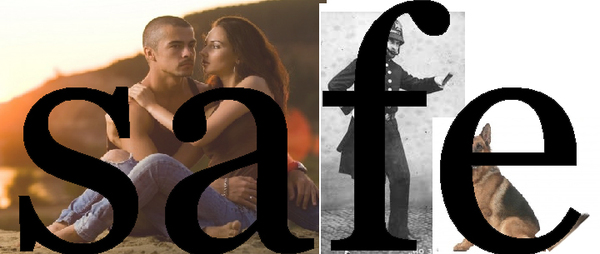

Идеальным вариантом является тот, когда очертания каждой буквы вносят в зрительный образ свой неотъемлемый вклад. Например, при виде английского слова "safe" (безопасный) у меня перед глазами предстает следующая картина: счастливая обнимающаяся пара за спиной стоящего на страже полицейского, у ног которого сидит верная собака:

Однако следует учитывать, что подобный результат достижим далеко не всегда. Зачастую для многих слов, особенно для длинных, где нет ни приставок, ни суффиксов (на которые можно было бы завязать отдельные образы), весь образ "умещается" в центральной части слова, начало же слова и его окончание служат "ключом", который "распаковывает" образ (для того, чтобы привести "ключ" в рабочее состояние, настоятельно рекомендуется при запоминании слова проговаривать слово вслух, рисуя в это время образ перед глазами).

Учащемуся, запоминающему слова по данной методике, следует учитывать, что:

1. Первым естественным желанием является просто перенести механическим образом уже существующий зрительный образ слова родного языка на иностранное слово. Такой вариант может неплохо сработать для "интернациональных" слов, например, латинского и греческого происхождения, или же для слов, напрямую заимствованных из иностранного языка, однако для всех остальных подобное в подавляющем большинстве случаев не сработает - это нужно понимать, чтобы не тратить впустую время. Гораздо быстрее придумать образ с нуля.

2. Частая и очень коварная ошибка начинающих – они путают создание прочного образа с механическим запоминанием. Это происходит так: человек долго смотрит на иностранное слово, крутит в голове смысл русского слова и спустя какое-то время ему начинает казаться, что образ сформирован, что он глядит на него «из завитушек». На самом деле на него «глядит» тот же образ, что и в изначальном слове, остальное же довершает воображение. Стоит отвести глаза, вернуться к слову через пять минут, и станет понятно, что никакой ассоциации не сформировалось.

3. Омонимы, а в ряде случаев и отличающиеся значения одного и того же слова, могут потребовать создания нового образа. Для слов со слегка отличающимися значениями подобная проблема зачастую решается за счёт того, что хорошо закрепленный зрительный образ начинает «жить своей жизнью» и активно «подстраивается» под новое значение, но для омонимов подобная схема не работает.

4. В языках, где новые слова образуются за счет сложения нескольких более простых (немецкий, финский…) нужно быть готовым к тому, что смысл таких слов не всегда сводится к простой сумме слов-основ. В этом случае нужно не восстанавливать каждый раз смысл слова на основе образов для слов-основ (это уже будут те самые «костыли», от которых мы хотим избавиться) – вместо этого нужно создавать новый образ на основании всего слова целиком (речь идёт исключительно о двух-трехосновных словах - смысл более сложных практически всегда выводится из смысла основ). Так, в немецком образы слов Apfelsinensaft (апельсиновый сок), Kartenspieler (игрок в карты) однозначно сводятся к образам слов Apfelsine и Saft, Karte и Spieler, так что отдельные образы тут не нужны, а вот, к примеру, слово Spaßvogel (весельчак) не является простой суммой слов Spaß и Vogel, и здесь без отдельного образа, скорее всего, не обойтись.

5. Пункт, противоположный предыдущему: если мы уже успели сформировать цельный образ для какого-то составного слова, то если мы встретим входящие в него слова по отдельности, потребуется формировать отдельные образы для каждого. Рекомендуется при встрече таких составных слов (навык их распознавания приходит быстро) разбивать их на два (три) и смотреть, стоит ли запоминать входящие в него состав слова отдельно, чтобы потом сложить из них цельный образ, или проще запомнить образ слова целиком.

6. Для языков, в которых существуют категории вроде рода или падежа, а также различные нерегулярности вроде различных форм множественного числа, слов в день удастся запомнить меньше, чем для языков, в которых подобного нет. Впрочем, это верно в отношении любой методики. Примерная верхняя оценка возможностей усвоения материала: для английского и финского языков - 45-50 слов за 1.5 - 2 часа, для немецкого - 30-35 слов за те же 1.5 - 2 часа.

Преимущества методики:

1. Хорошо справляется с разделением по смыслу слов с минимальными видимыми различиями, вроде verbreitern и verbreiten в немецком или spring и string в английском - там, где методика Чакаберии «буксует», а зубрежка превращается в сущий ад.

2. В случае, если изучающий язык прилагает надлежащие усилия по созданию образов, методика обеспечивает высокую эффективность запоминания слов, которая достигает 90% даже по прошествии полугода с начала заучивания. Эта цифра взята не с потолка, а получена путем расчета, который носил следующий характер: после прочтения одной английской книги описанным методом я подсчитал все новые выученные слова – их оказалось 4670. После этого я перечитал книгу, по которой учил слова, и разбил все слова на 4 группы:

а) Крепкий, устойчивый зрительный образ (ассоциация) - значение слова вспоминается при первом взгляде на него даже вне контекста.

б) Менее устойчивый образ - в контексте слово вспоминается почти мгновенно, вне контекста - нужно подумать 5-10 секунд.

в) Слабый образ - вне контекста слово не вспоминается, в контексте вспоминается в большим трудом, но образ и значение восстанавливаются после того, как заглянул в словарь.

г) Образа больше нет - ни ассоциация, ни значение слова не вспоминаются ни в контексте, ни вне контекста, ни даже после заглядывания в словарь. Такие слова считаются "потерянными" - их нужно полностью учить заново.

Так вот количество слов в первых трех группах и определяет эффективность прямой ассоциативной методики. Для второй методики лично для меня количество "потерянных" слов спустя полгода изучения поставило 470 слов, то есть ровно 10%. А значит, эффективность методики составила 90% процентов. Для сравнения: когда я учил слова «методом чайника», путём тупой безассоциативной зубрежки, уже через месяц я смог вспомнить из сотни выученных слов лишь 10% (и это не через полгода, а через месяц!). По факту, это означает, что по эффективности прямая ассоциативная методика превосходит зубрежку раз примерно в десять и сравнима по эффективности с контекстно-коммуникативной. Можно даже сказать, что она является «бюджетным вариантом» последней – когда у нас нет ни денег на дорогостоящее коммуникативное обучение, ни возможности погрузиться в язык, обеспечив себя массой различных контекстов, а слова нужно запомнить так, чтобы они прочно осели в памяти, то методика прямых ассоциаций – наилучший вариант.

Недостатки методики:

1. Требует большего напряжения мозгов и усидчивости, чем зубрёжка или методика Чакаберии.

2. Крайне плохо справляется с десемантизированными грамматическими показателями, вроде падежного окончания аккузатива в немецком и финском языках. Если, например, смыслоразличительные приставки (в немецком) или суффиксы генитива и локативов (в финском) разучиваются с помощью этой методики «на ура», то в наполнении смыслом то, что лишено его по определению, эта методика очень сильно «буксует». В этом случае может оказаться разумным прибегнуть к методике Чакаберии или даже к простой зубрёжке.

3. В отличие от непрямой ассоциативной методики, непригодна для использования в обучении: возникшие ассоциации-образы принципиально не поддаются формализации в графической форме для использования другими обучаемыми. Каждый учащийся формирует индивидуальные образы сам.

На сегодня всё. Свои замечания просьба оставлять в комментариях. Конструктивная критика всячески приветствуется.

Перевод и переводчики

1.5K постов8.2K подписчиков

Правила сообщества

В переводных постах обязательна ссылка на оригинал или прикрепленная картинка с оригиналом!

Разрешается:

- делиться интересными статьями, переводами, локализациями;

- просить о помощи с переводами;

- презентовать свою критику и предложения по исправлению перевода в постах.

Запрещается:

- создавать посты без ссылки на оригинал или картинки с источником;

- оскорблять комментаторов и ТС;

- создавать посты рекламного характера;

- создавать посты, не относящиеся к тематике.

Конструктивная критика приветствуется при наличии предлагаемых альтернативных вариантов перевода. Попытки провокаций будут пресекаться.