Особенности эволюции древних тигров

Международный коллектив ученых выявил неизвестные ранее генетические закономерности эволюции тигров в континентальной Азии. Исследователи проанализировали современные и древние образцы, собранные в Китае, на Дальнем Востоке России, а также в Казахстане и Узбекистане. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution1. Подробности Михаил Гельфанд выяснял у одного из соавторов статьи, Дмитрия Гимранова2, канд. биол. наук, ст. науч. сотр. лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН.

Ученые проследили генетическую эволюцию тигров от плейстоцена до современности

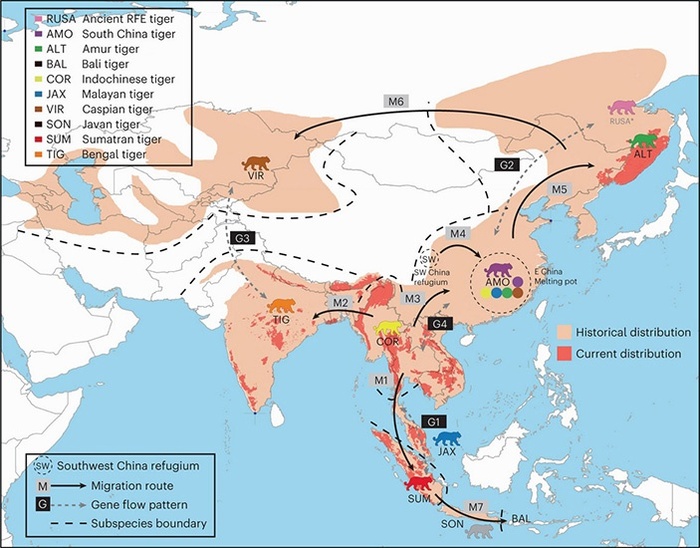

Исследователи выделяют девять подвидов тигра. Из них шесть существуют сейчас: амурский, индокитайский, малайский, суматранский, бенгальский и южно-китайский, а три признаны вымершими: балийский, каспийский и яванский. Исторически они населяли обширный регион к западу от Каспийского и Аральского морей, к востоку от Северо-Восточной Азии и к югу от Зондских островов. Но за последнее столетие из-за изменения среды обитания и охоты численность тигров в природе сократилось с более 100 тысяч до менее 4 тысяч.

Генетический анализ показал, что амурский тигр частично произошел от вымершей позднеплейстоценовой линии. Тигры с Дальнего Востока (возраст остатков — 10–8 тыс. лет) для всех тигров являются базальными (эволюционная линия отделилась от корня раньше других групп и развивалась отдельно). Каспийский тигр, вероятно, появился от популяции Северо-Восточной Азии и получил часть генов от южно-бенгальских тигров. Авторы наконец-то разрешили споры о таксономическом положении южно-китайских тигров и подтвердили их подвидовой статус.

Распространение тигров через Китай в Северо-Восточную Азию, а затем на запад в Среднюю Азию соединило северные подвиды, такие как амурский и каспийский тигры, с южными материковыми подвидами — бенгальским и индокитайским тиграми.

Дмитрий Гимранов: «Тигр возник и эволюционировал в Азии. Вероятно, вследствие климатических изменений в период от среднего до позднего плейстоцена ареал тигра неоднократно сокращался и расширялся. Это могло привести к относительно низкому генетическому разнообразию современных тигров. Полагаю, результаты нашего исследования станут ключом к полному пониманию эволюции тигров, ведь коллегам удалось подтвердить существование девяти современных подвидов.

Исследование палео-ДНК показало, что юго-западный Китай был убежищем для реликтовых линий тигра, а восточный Китай — древним генетическим «плавильным котлом», где перемешались различные линии, которые расширили ареал обитания после возвращения подходящих условий.

Мы получили уникальные сведения, но результаты анализа поставили перед нами и немало вопросов, на которые еще предстоит ответить. К примеру, генетическое исследование показало, что вымерший каспийский тигр почти не отличим от амурского, а кранеометрический анализ показал значительное совпадение между каспийским и другими материковыми подвидами тигров, что указывает на неустановленное происхождение каспийского подвида».

Три маршрута расселения тигра включали южный маршрут через Индийский субконтинент, северный маршрут через Сибирскую равнину и исторический маршрут «Шелкового пути» через коридор Ганьсу на северо-западе Китая. Филогенетический и демографический анализы и биогеографическое моделирование подтвердили возможную первоначальную экспансию из Восточной Азии в современный ареал в Центральной Азии через северную Сибирь — маршрут, сопровождаемый последующим потоком генов от древнего аналога бенгальского тигра через гималайский коридор.

— Давайте мы начнем с той статьи, которую нам прислала пресс-служба вашего института как большое достижение российской науки. В чем там достижение и в чем роль российской науки?

— За последние пять лет у этого коллектива вышло несколько публикаций, в том числе в серьезных журналах (например, Current Biology), посвященных анализу ДНК современных тигров. Ключевые авторы работают в Пекине. Охвачена огромная территория, собрано достаточно много образцов. Но ископаемые образцы они почему-то раньше не изучали, в отличие от другой исследовательской группы из Китая. И тут подключился наш российский коллектив под руководством Михаила Петровича Тиунова3, доктора биологических наук, руководителя лаборатории териологии Федерального научного центра биоразнообразия ДВО РАН. Он всю жизнь занимался летучими мышами, а последние лет десять, наверное, копает пещеры, изучает древних животных. У него вышло много интересных публикаций по грызунам с нашими российскими коллегами из Питера, из Москвы. Он руководил раскопками на Дальнем Востоке, мы три сезона там копали в сентябре-октябре с 2015 по 2018 год. Получились достаточно интересные результаты, собрано много материала. И вот благодаря Михаилу Петровичу китайцам были переданы некоторые образцы ископаемых тигров. И с этими образцам они по-другому посмотрели на эволюцию этих крупных кошек.

— Где летучие мыши, где грызуны и где тигры? Или если уж залезли в пещеру, то там всё есть?

— Да, для нас пещеры — это такие депозитарии, где тысячелетиями хранятся костные остатки животных. Существуют очень хорошие пещеры, где есть и грызуны, и рептилии, и птицы, и кого только нет, даже насекомые бывают. И все образцы мы, конечно, стараемся раздать специалистам в каждой конкретной области и совместно изучить.

— Когда что-то раскапывают археологи, они делают это очень аккуратно, по слоям, все черепки собирают, теоретически во всяком случае... А когда раскапывают пещеру палеонтологи, это тоже делается так, чтобы ни одной косточки не пропустить, или это все-таки более грубая работа?

— Если там нет следов древнего человека, то работа грубая, потому что нет отчетности и жестких юридических взаимоотношений между государством и нами. У археологов открытые листы, официальные документы, большие отчеты, и могут быть суровые наказания, а у нас такого нет, если нет следов древнего человека. А если есть — мы должны пригласить археологов, тогда всё будет аккуратно, с кисточками. Но всё зависит от пещеры... Если кости животных хрупкие, мы тоже аккуратно копаем, чтобы ничего не повредить, нам же важно достать образец достаточно полной сохранности. А бывают образцы очень плохой сохранности, когда сидишь долго и клеишь прямо в пещере — тогда всё затягивается. Думал, выкопаешь за неделю, а тратишь месяц на один квадрат.

— Все-таки у археологов дело не столько в отчетности и не только в том, чтобы образцы не повредить, важно еще сохранить стратиграфию... Насколько это существенно для палеонтологических исследований?

— Если у нас объекты, богатые мелкими грызунами, там идут раскопки тонкими слоями, чтобы не пропустить, когда будет смена фауны, сообществ и т. п. А когда копаем пещеру с остатками, например, львов — там одна кость может попадать сразу в несколько горизонтов — тогда в зависимости от времени и возможностей. Больше десяти сантиметров искусственного слоя у нас не бывает — по пять сантиметров в лучшем случае. На штык лопаты не копаем.

— Основной вывод этой статьи относится к периоду 110 тыс. лет назад. Что добавили кости возрастом несколько тысяч лет? Казалось бы, какая разница: современный тигр или пятитысячелетний? На шкале в сотни тысяч лет пара тысяч туда-сюда, казалось бы, не должна ни на что влиять, нет?

— Вот именно, «казалось бы». Наши образцы с территории Дальнего Востока были возраста около 12 тысяч, 8 тысяч, 2 тыс. лет. И оказалось, что образцы возраста 12 тысяч связаны с южнокитайской популяцией (там был генетический «плавильный котел»), а более поздние образцы, особенно возраста 2 тыс. лет, тесно связаны с современным амурским тигром. Казалось бы — одна точка, одна пещера, кости не особо отличаются по морфологии и сохранности, но вот такие получились интересные результаты.

— Ясно. Это больше похоже на современную популяционную генетику, когда миграции людей смотрят на шкале порядка тысяч и первых десятков тысяч лет. А морфологически все эти тигры как-то различаются? Или только генетически?

— Очень сложно сказать, потому что приморские пещеры — это зачастую депозитарии, где кости все раздроблены, разрушены, там даже сохранившиеся целиком челюсти найти очень трудно. Попадаются лишь осколки фаланг, осколки зубов, а по ним тяжело провести полноценные морфологические исследования.

— В чем был ваш личный интерес в этом проекте?

— Я почти всю свою научную жизнь изучаю изменчивость зубов. Дело в том, что на Дальнем Востоке жили еще и пещерные львы. Как их отличить от древних тигров? По черепам еще можно, по крупным костям, но по этим фрагментам отличить сложно. Я специально ездил в Америку, исследовал современных тигров в Нью-Йорке, в Вашингтоне, изучал у них зубы, чтобы ответить на вопрос, кто населял Дальний Восток в плейстоцене. Но генетики немножко нас обогнали, по ДНК вычленили этого тигра. Хотя наша работа абсолютно не пропала, там еще много остатков, из которых вряд ли удастся выделить ДНК для анализа и которые представляют отдельный интерес для исследования изменчивости зубов крупных кошек во времени и пространстве.

— То есть вы в этот проект зашли со стороны тигров?

— Да-да, конечно. Я их изучаю уже года три-четыре. У нас есть очень интересные древние львы, не только с Дальнего Востока. Рано или поздно, видимо, мы получим большой грант на изучение семейства кошачьих, их изменчивости, эволюции и т. п.

— Понятно. Крупные кошки сейчас — популярные животные...

— И с саблезубыми сейчас работаем. Они в России есть.

— Те кости, с которыми вы имеете дело без генетиков, насколько они древние?

— В горной местности в России, где есть пещеры, сохраняется в основном поздний плейстоцен (последние 250 тыс. лет), куда генетики дотягиваются. Древнее миллиона лет дотянуться сложно пока. Мы исследуем Урал, Кавказ, Дальний Восток, на Алтай немножко зашли в этом году, в Хакасии копали... А вот пещера «Таврида» в Крыму уникальна: там сохранились даже кости возрастом два миллиона лет — это ранний плейстоцен.

— Основной вывод в статье касается генетического «бутылочного горлышка» 110 тыс. лет назад. Почему оно возникло? Я посмотрел статьи (так, по верхам) — складывается впечатление, что у многих видов было свое «бутылочное горлышко»4. Недавно в Science вышла публикация5 о том, что у людей «бутылочное горлышко» — около 900 тыс. лет назад.

— Мне кажется, моду на объяснение через «бутылочное горлышко» (по крайней мере, в том, что касается кошек) задала еще статья 2006 года в Science об эволюции кошек начиная с миоцена6. Там за последние десять миллионов лет смотрят молекулярную эволюцию (кто от кого произошел и т. п.) и связывают основные точки эволюционной радиации родов и семейств с глобальными изменениями климата. А любое глобальное изменение в какой-то степени связано с «бутылочным горлышком». То ли это был LGM7 (Large Glacial Maximum, максимум последнего оледенения 26–20 тыс. лет назад), когда леса пропали, моря обмелели и т. п., то ли это было межледниковье, когда моря поднимались, перешейки между островами затапливались, популяции отрезались друг от друга и проходили через какой-то отбор. Ну, genetic bottleneck — уже давно, вы сами знаете, очень популярная вещь.

Почему в нашей статье сделан вывод, что «бутылочное горлышко» 110 тыс. лет назад? Это середина позднего плейстоцена, конец микулинского (эемского) межледниковья8. Было очень тепло, очень влажно, видимо, где-то колебания моря. Авторы говорят просто: «климатические изменения». Подробностей они не приводят. Скорее всего, из-за поднятия уровня океана некоторые индонезийские популяции изолировались на длительное время. То же самое могло произойти на материке. Только там снижение численности и разрыв ареалов произошли значительно позже, в период LGM в конце позднего плейстоцена.

— Если выбрать произвольную точку во времени, можно будет ее привязать к большим климатическим изменениям плюс-минус 10 тыс. лет? Не получается так, что под фонарем всё время смотрят — ну и находят? Ну вот, случайная дата — 150 тыс. лет назад. Есть там рядом какое-нибудь большое климатическое изменение?

— Надо подумать, покопаться — наверное, что-то можно найти... Но если мы возьмем достаточное количество публикаций о развитиях фаун, всё равно большинство изменений будут коррелировать с границами периодов плейстоцена: плиоцен — ранний плейстоцен (поднятие Гималаев и т. п.), с серединой плиоцена, с концом миоцена... Это глобальные события, которые всем известны и хорошо изучены.

— Получается, если взять разные группы млекопитающих и посмотреть критические точки их развития — или «бутылочные горлышки» по генетике, или эволюционные радиации разных видов, — то они будут происходить более-менее синхронно, и тогда естественно думать, что это связано с климатом?

— Да, это же тривиальные вещи, по которым выделялись биохроны, биозоны в геологии, в палеонтологии, это смена фаун... Что касается того, какие биологические виды преодолели «бутылочные горлышки» в этот момент, тут, думаю, надо разбираться с каждым случаем в отдельности.

— Это вам они тривиальные...

— Я пытался разобраться с ранним плейстоценом. Граница плиоцена и раннего плейстоцена (где-то два с половиной миллиона лет назад) очень четко коррелирует не только со сменами фаун, но и с активными горообразованиями (Гималаи, Памир и т. п.). Естественно, это приводило к изменениям климата, особенно в предгорных и близлежащих районах. Другой рубеж, когда меняются фауны — один миллион лет назад. Опять горообразование! Три миллиона лет назад — тоже... Скорее, изменение фауны — это отклик глобальных изменений.

— Кого еще, кроме кошек, интересно смотреть?

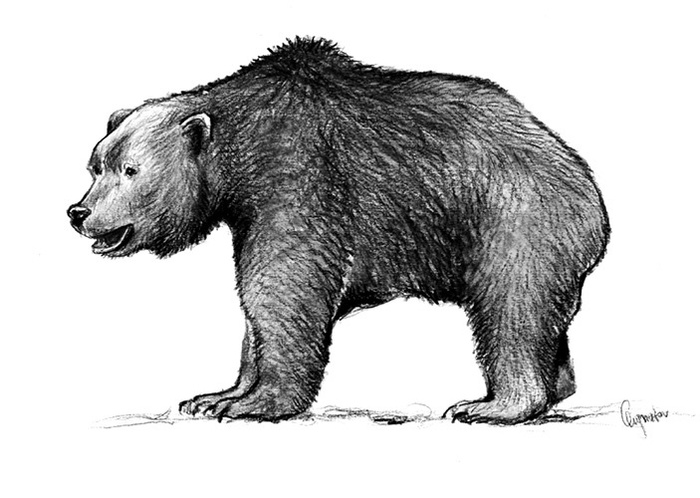

— У нас еще были проекты по пещерным медведям: боремся за статус малого пещерного медведя, который должен называться «русский пещерный медведь», потому что его Борисяк в 1930-е годы описал как Ursus rossicus. Потом это забылось, иностранцы его называют Ursus savini, но по всем правилам приоритет наш.

— У пещерных медведей, наверное, можно ДНК секвенировать? Ведь Сванте Паабо в свое время именно на пещерных медведях показывал принципиальную возможность выделять древнюю ДНК9...

— Да, и с этим коллективом авторов, и дальше с теми, кто занимался медведями, с Михаэлем Хофрейтером (Michael Hofreiter), мы вышли на связь, работали в последние годы, и вот сейчас у нас должна выйти публикация о своеобразии малого пещерного медведя. Самые большие депозиты по малому пещерному медведю находятся у нас в России, на Урале. Зарубежным коллегам это всё интересно, мы медведей вместе изучаем, образцы на палеогенетику передаем... Там много морфологии, кстати. У нас уже несколько статей вышло в соавторстве с известным ученым Гернотом Рабедером (Gernot Rabeder).

— А еще? Тигры и медведи... Еще мамонтов все очень любят — классическая цирковая труппа: тигры, медведи и слоны...

— Почему? В биологии каждый вид ценен. Можно изучать, допустим, мелких хищников. Я когда-то долго изучал морфологию мелких куньих. Сейчас благодаря этому выходит публикация по самым-самым древним горностаевым — они обнаружены в пещере «Таврида» в Крыму. Это древний горностай (Mustela paleoerminea), предок всех горностаев. Как раз два миллиона лет назад была эволюционная радиация у мелких представителей рода Mustela. По генетике чуть-чуть пораньше, но в палеонтологии это самые-самые первые Mustela... Я по-русски даже не знаю, как их назвать: ласка или горностай, это родовое название для них для всех... Буквально сейчас опубликована статья о Mustela strandi. Мелких куньих очень интересно изучать, я бы про их эволюцию и особенности мог многое рассказать, не меньше, чем про медведей.

— Всё ли я спросил, о чем разумно было спросить?

— Я бы от себя добавил немного комментариев по нашей статье. Интересные новые данные — это доказательство существования девяти подвидов. До 2010 года была неразбериха с этими подвидами, но затем ряд крупных научных коллективов уже признавал девять подвидов. Мы снова доказали, что подвидов девять; малайский тигр не всегда выделялся в качестве подвида.

— А каковы критерии выделения в подвид?

— Это уже вопрос к биоинформатикам, наверное. Хорошие bootstrap-поддержки молекулярных деревьев... Я смотрю на рисунки и вижу, что малайские тигры имеют хорошие поддержки, статистически значимые...

— А в классической биологии? У зоологов? Насколько изменился подход к определению видов и подвидов после появления молекулярных методов?

— Зоологи, палеонтологи в мировой практике всегда использовали кладистический анализ10: ранжируют множество морфологических признаков, и по их состоянию определяется степень родства, потом уже таксономический уровень образца. Тоже используется серьезный математический аппарат.

— Насколько поменялись классические кладистические деревья после того, как начали рисовать молекулярные? Змеи оказались внутри ящериц, киты оказались вместе с бегемотами... Это же никакой кладистический анализ не показывал?

— Тигров считали базальными11 по отношению к львам, леопардам и другим, а по морфологии сближали иногда со снежным барсом. Собственно, генетика это подтвердила. Она продолжает считать тигров более рано отделившейся группой, чем леопарды, снежные барсы и африканские львы. Тут всё сошлось. Если объект сложный, если у него много морфологических структур, то они, естественно, покрывают своей внешней выраженностью большую часть генетического разнообразия (или наоборот). Поэтому, мне кажется, с хорошо изученными морфологическими объектами всё должно быть нормально и генетически.

— Хорошо вам. У вас вся наука подтверждается.

— Ну, не вся, но большая часть, наверное. Конечно, хотелось бы, чтобы исследования генетические активно велись в России, потому что это хорошо, если то австрийцы и немцы пишут о наших медведях, то китайцы — о наших тиграх, но... Я знаю, что и наши лаборатории работают уже лет двадцать, и хорошо работают, но немного недостает серьезного финансирования, чтобы выйти на большой объем данных.

Лига Палеонтологии

2.4K постов15.1K подписчика

Правила сообщества

– Провокации в дискуссиях, излишнюю агрессивность, троллинг, расизм.

– Ничем не подкрепленные нелепые гипотезы, предположения, фальсификации.

– Креационизм, MLP-фэндом – им не место в научном сообществе.

– Оскорбления любой разновидности, Будьте вежливы!

– Поднимание тем политики – для неё есть отдельный раздел.

– Рекламирование чего-либо.

– Многократные нарушения критериев постинга, и игнорирование пометок для исправления.

– Активное отрицание эволюции как факта:

Вы можете признавать Синтетическую Теорию Эволюции или научную парадигму в целом, можете не признавать их, но сама эволюция есть как факт, доказанный экспериментально: опыты Шапошникова и эксперимент с E.Coli,

E.Coli и антибиотик, Методы борщевика, Карта эволюции.

Теория же описывает процесс и механизмы эволюции, и является высшей формой организации научного знания:

Почему СТЭ все ещё теория?

Критерии одобрения постов:

– Посты соответствуют тематике сообщества ⇑

– Посты не должны содержать ненаучную ересь и фальсифицированные факты (Например люди-великаны)

– Тег Копипаста, если статья не ваша, так же желательна ссылка на источник.

– Тег Юмор, если пост несет исключительно юмористическую тему.

– Видеоматериалы обязаны сопровождаться кратким описанием.

– Название постов не должно вводить читателей в заблуждение.