Необычное оружие СССР. Часть 3

Во время Второй мировой войны немцы изобрели множество видов вооружения до сих пор поражающих наше воображение. Но и Советский Союз всегда славился своими Кулибиными.

В этом видео я подобрал для вас 10 видов необычного, инновационного или экспериментального оружия Советского Союза периода Второй мировой войны, не вошедшего в первые два выпуска.

Первый выпуск Необычное оружие СССР. Часть 1

Второй выпуск Необычное оружие СССР. Часть 2

СОДЕРЖАНИЕ ВИДЕО

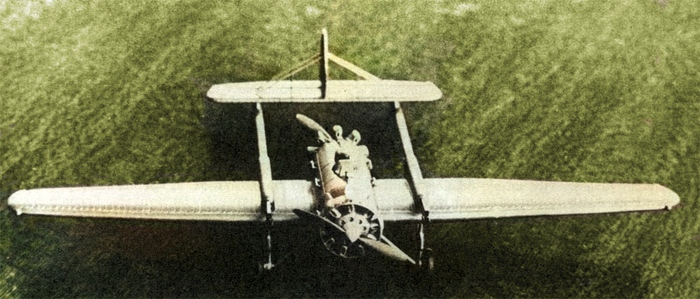

A-7 — советский двухместный автожир крылатого типа с трёхлопастным ротором, разработанный Н.И. Камовым. Первый в мире боевой автожир и первый серийный винтокрылый летательный аппарат в СССР.

Автожир имел двигатель воздушного охлаждения М-22 мощностью 480 л. с., что позволяло ему развивать максимальную скорость 218 км/ч. Тянущий винт имел две лопасти, шаг которых можно было изменить на земле. Ротор (несущий винт) перед взлетом раскручивался системой механического привода от основного двигателя, что уменьшало дистанцию разбега перед взлетом. Взлётная масса составляла 2300 кг; полная нагрузка — 800 кг; продолжительность полета — 4 ч; практический потолок — 4700 м.

Вооружение состояло из трех пулемётов. Передний пулемёт ПВ-1 с ленточным питанием стрелял через винт. Оборона задней полусферы осуществлялась двумя пулемётами ДА-2 на кольцевой турели. В последующих модификациях снизу крыла установлены узлы для подвески четырёх бомб ФАБ-100 и шести неуправляемых ракетных снарядов РС-82.

Зимой 1939/1940 года во время войны с Финляндией два автожира были отправлены на фронт для корректировки артиллерийского огня. Было совершено несколько боевых разведывательных вылетов. С началом Великой Отечественной войны из пяти А-7-За сформировали отдельную автожирную эскадрилью. Отряд автожиров, организованный Главным артиллерийским управлением, действовал в составе 24-й армии в районе города Ельня и базировался одно время на аэродроме в деревне Подопхай. Летчики отряда под командованием старшего лейтенанта Трофимова совершили целый ряд боевых вылетов для корректировки артогня и в тыл противника к партизанам. Полёты проводились днём и ночью.

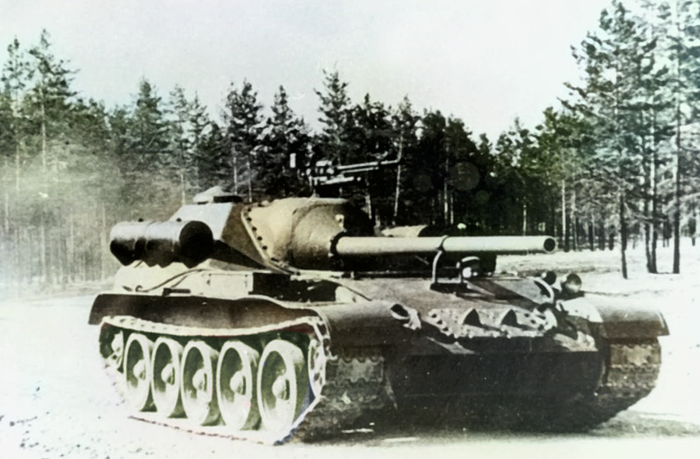

СУ-101 — опытная советская средняя самоходная артиллерийская установка (САУ) периода Второй мировой войны.

Была создана в конструкторском бюро УЗТМ в 1944 — 45 годах на основе шасси средних танков Т-44 и Т-34-85 и предназначалась для замены САУ СУ-100.

Были разработаны два варианта САУ, различавшиеся лишь вооружением: СУ-101, со 100-мм пушкой Д-10С и СУ-102, со 122-мм пушкой Д-25-44С. В апреле—мае 1945 года были изготовлены один или два прототипа СУ-101 и один прототип СУ-102, в течение лета и осени того же года успешно прошедших заводские испытания. Одним из главных достоинств САУ было мощное бронирование. Лобовая броня имела толщину 122 мм, бортовые защитные листы 75 мм, а кормовые 40 мм. Наклон бронированных листов в лобовой части составлял 55°.

Орудие имело горизонтальное наведение около 22°, вертикальное — от −2° до +18°, а также скорострельность около трёх выстрелов в минуту (вне зависимости от версии). Двигатель позволял развивать скорость 55 км/ч при общем весе в 34 тонны.

САУ не была принята на вооружение из-за ужасных условий внутри кабины (теснота, высокая температура, плохая обзорность) и неприспособленности некоторых узлов корпуса к ударной волне главного орудия. Также одной из возможных причин можно считать скорое окончание войны. Опыт работы над СУ-101 и СУ-102, вместе с тем, был использован в работах над послевоенными проектами САУ.

Ш-Тандем (Ш-МАИ, МАИ-3, МАИ-Тандем) — опытный лёгкий двухместный штурмовик, разработанный под руководством конструктора П. Д. Грушина в середине 1930-х годов в мастерских Московского авиационного института.

Самолёт был построен по тандемной схеме. Такая схема создавала разнос масс по длине самолёта, что, по мысли авторов, повышало продольную устойчивость штурмовика. Двухкилевое оперение и размещение пулемёта в самом хвосте позволяли получить большие углы обстрела. Малый размах давал возможность широко использовать в конструкции древесину и снизить поражаемость самолёта. Упрощалось распределение полезной нагрузки и брони. Шасси убиралось в низко расположенное переднее крыло, хвостовое колесо было неубирающимся. Заднее крыло имело площадь 45 % от площади переднего и выполняло роль горизонтального оперения. Оба крыла имели элероны, при этом задние выполняли также функции рулей высоты. Вертикальное оперение имело вид шайб, расположенных по концам горизонтального оперения.

8 января 1939 года были завершены предварительные испытания в одноместном варианте без вооружения с двигателем М-87. Лётчиком-испытателем был П. М. Стефановский. Максимальная скорость у земли составила 406 км/ч, а на высоте 4250 м — 488 км/ч. Конструктору было предложено внести в проект ряд изменений.

В сентябре-октябре 1939 года был испытан двухместный вариант штурмовика с двигателем М-87А и винтом изменяемого шага. Самолёт нёс 200 кг бомб, 4 крыльевых пулемёта ШКАС, один такой же пулемёт на турели. Испытания показали простоту эксплуатации штурмовика. Самолёт не прошёл испытаний из-за несоответствия требованиям заказчика, недостаточной путевой устойчивости, затруднённого взлёта, плохой управляемости и ряда других недостатков. При этом было отмечена оригинальность аэродинамической схемы. Создателям было предложено передать своё детище в ЦАГИ для доводки и новых испытаний. Однако в мае 1940 года было решено прекратить все работы по проекту.

СМК (от Сергей Миронович Киров) — экспериментальный советский тяжёлый танк конца 1930-х годов. Один из последних советских танков многобашенной компоновки (вооружение располагалось в двух башнях). Послужил базой для разработки тяжёлого танка КВ.

Танк предназначался для качественного усиления общевойсковых соединений при прорыве особо сильных и заблаговременно укреплённых оборонительных полос противника и замены тяжёлого танка Т-35. Предполагалось создать трехбашенную машину массой 50—60 т с броней в 75—45 мм, вооруженную одной 76-мм, двумя 45-мм пушками, двумя пулеметами ДК и шестью ДТ. Но в процессе обсуждения макета и проекта танка на заседании ЦК ВКП(б) и Комитета Обороны в декабре 1938 года Сталин предложил отказаться от задней малой башни, а за счёт высвободившейся массы увеличить толщину брони. Отличительной особенностью танка стало двухъярусное размещение пушечного вооружения в двух башнях.

Вместе с близким к нему по характеристикам опытным тяжёлым танком Т-100 и опытным образцом танка КВ проходил фронтовые испытания в ходе Финской войны — использовался в боях на линии Маннергейма, где подорвался на мине и впоследствии был эвакуирован.

В целом танк отвечал оперативно-тактическим требованиям своего времени. По показателям бронирования, вооружения, тягово-скоростным качествам, проходимости, манёвренности и запасу хода превосходил тяжёлый танк Т-35. Однако были и недостатки: большая масса, значительные размеры и многочисленный экипаж.

По итогам сравнительных испытаний, выявивших явные преимущества танка КВ, СМК не был принят на вооружение (хотя сначала был рекомендован для принятия на вооружение РККА) и серийно не выпускался.

И-12 (от истребитель двенадцатый; АНТ-23, «Бауманский комсомолец») — экспериментальный советский истребитель с тандемной схемой расположения двигателей и динамореактивными (безоткатными) орудиями АПК-4 калибра 76,2 мм.

Конструировал самолёт Виктор Николаевич Чернышов. Сборка И-12 закончилась в начале лета 1931 года, и в июле он появился на аэродроме. 29 августа состоялся первый полет, показавший вполне удовлетворительные характеристики. 21 марта 1932 года, при пробной стрельбе из пушек, произошло частичное разрушение конструкции самолёта. Несмотря на это, пилот привел самолёт на аэродром. При посадке хвостовая балка переломилась, но самолёт и летчик не пострадали. За этот подвиг летчик Козлов был награждён 20 мая 1932 года орденом Красной Звезды. После аварии самолёт восстановили, но из-за невысоких летных характеристик было принято решение о прекращении работ по этому проекту.

Ампуломёт — историческая разновидность капсульного огнемёта, в которой не имеющая собственного двигателя капсула (ампула) с огнесмесью доставляется к цели при помощи метательного заряда.

Ампуломёты применялись в Великую Отечественную войну сухопутными войсками РККА, занимая в их огнемётной системе вооружений промежуточное положение между струйными огнемётами и артиллерийскими орудиями, оснащёнными зажигательными боеприпасами.

Конструктивно ампуломёт представляет собой небольшую мортиру низкой баллистики, стреляющую стеклянными или тонкостенными металлическими ампулами сферической формы с самовоспламеняющейся огнесмесью (прорабатывалась также возможность применения кумулятивных боеприпасов). Предназначается для поражения огнём в ближнем бою вражеской техники, а также пехоты противника в окопах и закрытых сооружениях; при этом также происходит ослепление противника образующимся при горении огнесмеси дымом. Состоит из ствола с патронником, затвора, прицельного приспособления и лафета. Метание снаряда осуществляется при помощи холостого ружейного патрона. Максимальная дальность стрельбы из ампуломёта 12 калибра при нормальных углах возвышения составляет 240—250 м, при стрельбе по навесной траектории с большим углом возвышения — 300—350 м; скорострельность такого оружия достигает 6—8 выстрелов в минуту.

Ампуломёт был разработан в СССР в межвоенный период. 125-мм модель оружия прошла заводские испытания в 1940 и была принята на вооружение в 1941 году, производилась серийно и широко применялась РККА в начальный период Великой Отечественной войны, однако была снята с вооружения в связи с высокой уязвимостью боеприпасов и появлением более совершенных средств борьбы с бронетехникой противника уже в конце 1942 года. В дальнейшем к концепции ампуломёта не возвращались.

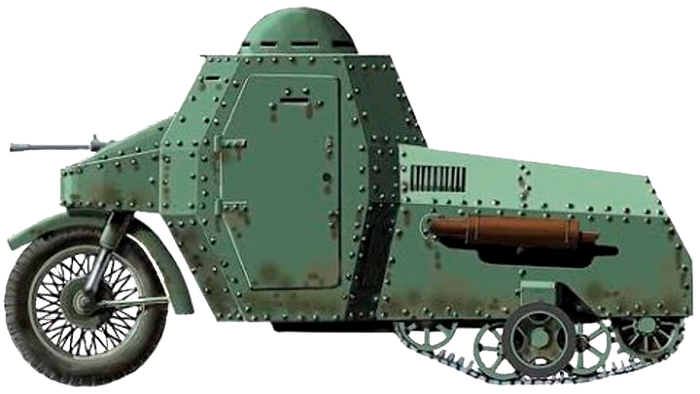

Боевой мотоцикл (бронированный мотоцикл, бронемотоцикл, «бронецикл») Гроховского — советский проект одноместного полугусеничного полностью бронированного мотоцикла повышенной проходимости, разработанный в межвоенный период.

Боевой мотоцикл представлял собой одноместный лёгкий бронеавтомобиль на полугусеничном ходу с колёсным движителем мотоциклетного типа. Водитель, выполнявший также функции стрелка, располагался сидя в закрытой бронированной кабине в носовой части машины, моторно-трансмиссионное отделение — за ним.

Бронекорпус, обеспечивавший защиту от пуль и мелких осколков, прикрывал машину полностью. Бронированная кабина — сложной конфигурации, с полусферической наблюдательной башенкой на горизонтальной крыше. Водитель осуществлял наблюдение через смотровые щели в бронелистах кабины и наблюдательной башенке, имея возможность вести огонь из установленного в лобовом листе кабины курсового пулемёта. Ходовая часть мотоцикла — полугусеничная, состоявшая из поворотного колеса мотоциклетного типа в носовой части, а также из ведущего гусеничного движителя с одной лентой и двух опорных колёс малого диаметра по бокам от него, обеспечивавших устойчивость машины во время движения на малой скорости и остановок.

Проект был детально разработан, однако не получил дальнейшего развития и не был реализован в металле.

КВ-3 (известный также как Объект 223) — советский экспериментальный тяжёлый танк семейства «КВ».

7 апреля 1941 года вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) №827–345сс, которое установило технические характеристики нового танка, также получившего индекс КВ-3. Его боевая масса оценивалась в 67–68 тонн, толщина брони башни 115 мм, лоб корпуса 155–120 мм, борта 90 мм. В качестве вооружения указывалась 107-мм пушка, а также три пулемёта ДТ. В качестве силовой установки планировалось установить 850-сильный В-2СН.

Советские инженеры перед началом ВОВ пытались увеличить огневую мощь тяжелых танков путем установки более мощного орудия и соответственно более мощной брони. За основу был взят тяжелый штурмовой танк КВ-2, производство которого было приостановлено в 1941 году. Руководителем проекта был назначен генерал-полковник Павлов, которого благополучно расстреляли, из-за задержки в проектировании 122 мм. пушки для танка. В итоге орудие калибра 122 мм для танков КВ-3 так и не было спроектировано, взамен инженерами было предложено менее мощное орудие ЗиС-6 калибром 107 мм. Выслушав все доводы в пользу этого орудия командование издало указ от 7 апреля 1941 года о разработке и производстве нового тяжелого танка КВ-3 под обозначением «Объект 223» с орудием ЗиС-6 и лобовой броней в 115-120мм и броней башни 115мм.

Но в скором времени, когда основные агрегаты танка были уже готовы, производство танка было остановлено. Прекратили работы из-за донесения разведки об отсутствии у гитлеровских войск орудий и бронетехники, способных поразить броню тяжелых танков КВ-1, составляющих на тот момент основную ударную мощь бронетанковых войск СССР. К тому же, по недальновидному мнению верхушки власти, орудия калибра 76мм более чем хватало для уничтожения танков вермахта (на тот момент оно так и было, до появления немецких Тигров).

Проект был заморожен после выпуска единственного прототипа, который принял свой первый и единственный бой с башней от КВ-1 под Ленинградом.

ДБ-А («Дальний Бомбардировщик — Академия») — советский экспериментальный тяжёлый дальний бомбардировщик, спроектированный и построенный под руководством российского советского авиационного конструктора Виктора Болховитинова.

На этом самолёте в 1936—1937 годах советскими лётчиками установлены четыре мировых рекорда дальности полёта с грузом.

Главный конструктор с целью увеличения скорости боевого самолёта реализовал в своей машине ряд новых идей: гладкую обшивку планера, убирающиеся в обтекатели шасси и другие. В качестве силовой установки были использованы четыре двигателя М-34РНБ с редуктором и наддувом, мощностью по 970 л. с. Винты трёхлопастные диаметром 4,1 м, шаг регулировался на земле. Максимальная скорость бомбардировщика составляла 330 км/ч на высоте 4000 м. Практическая дальность полета - 4500 км.

В носовой части фюзеляжа располагалась турель с пулеметом калибра 7,62 мм, в центральной части фюзеляжа — пушка калибра 20 мм, в хвостовой части — кинжальная и кормовая пулеметные установки. Полный боевой запас у пулеметов — 3000 патронов, у пушки - 250 снарядов. Под центропланом в фюзеляже расположен бомболюк, вмещающий до 3000 кг бомб, общая бомбовая нагрузка — 6500 кг.

После успешных испытаний под Москвой тяжёлый дальний бомбардировщик Виктора Болховитинова ДБ-А был запущен, но лишь в малую серию на Авиационном заводе № 124 имени Орджоникидзе в Казани. Всего было выпущено 12 едениц.

12 августа 1937 года четырёхмоторный самолёт ДБ-А с бортовым номером Н-209 с экипажем из 6 человек под командованием С. А. Леваневского начал полёт из Москвы через Северный полюс в Фэрбанкс, штат Аляска, США. Радиосвязь с самолётом прервалась 13 августа, в 17:58 по московскому времени, после того, как самолёт пролетел над Северным полюсом.

БМ-31-12 — модификация гвардейских реактивных миномётов типа «Катюша». Отличалась использованием направляющих сотового типа. Для стрельбы применялись снаряды М-31, которые были более мощными, чем снаряд М-13, применявшийся в БМ-13. По аналогии с «Катюшей» получил прозвище «Андрюша».

Поступила на вооружение в июне 1944 года и монтировалась на шасси Студебекер ЮС6. Первое боевое применение «Андрюши» состоялось 17 июля 1944 года в районе села Налючи, залп 144 300-мм реактивными снарядами.

Пуск снарядов из пусковой установки БМ-31-12 осуществлялся не из транспортных укупорок, а из направляющих сотового типа. Каждая направляющая ячейка пусковой установки состоит из четырёх труб диаметром 32 мм и длиной 3 м, находящихся внутри связывающих их восьмигранных обойм. Трубы ячейки расположены друг относительно друга так, что в поперечном сечении образуют квадрат, в который вписывается окружность диаметром 306 мм. Таким образом, ячейки являются как бы стволами, придающими снарядам направление полёта. Двенадцать ячеек направляющих объединены в пакет, состоящий из двух ярусов по шесть ячеек в каждом. Для стопорения снарядов на направляющих при движении установки было разработано специальное приспособление, благодаря которому пусковые установки могли заряжаться в исходном районе, выдвигаться на огневую позицию, давать залп и покидать огневую позицию до того, как противник нанесёт по ней удар. Пусковая установка имеет подъёмный и поворотный механизмы, с помощью которых обеспечивается достаточная точность и быстрота наведения пакета направляющих по углу возвышения (от 10° до 48°) и по горизонту (±10°) без передвижения базового шасси. С принятием на вооружение таких боевых машин резко возросла манёвренность и скорострельность тяжёлой реактивной артиллерии.

Снаряд М-31 для установки БМ-31 был 310 мм в диаметре, он весил 92,4 кг и содержал 28,9 кг взрывчатки. Дальнобойность — 6 км, продолжительность залпа у БМ-31-12 (12 снарядов) — 7 — 10 секунд; время заряжания — 10 — 15 минут. За характерную форму головной части М-31 фронтовики называли Лукой Мудищевым.

Вторая Мировая

5.3K постов9.2K подписчиков

Правила сообщества

Главное правило сообщества - отсутствие политики. В качестве примера можете посмотреть на творчество группы Sabaton. Наше сообщество посвящено ИСТОРИИ Второй Мировой и Великой Отечественной и ни в коей мере не является уголком диванного политолога-идеолога.

Посты, не содержащие исторической составляющей выносятся в общую ленту.

Запрещено:

ЛЮБАЯ политика. В том числе:

- Публикация материалов, в которых присутствуют любые современные политики и/или политические партии, упоминаются любые современные политические события.

- Приплетание любых современных политических событий, персон или организаций.

- Политико-идеологические высказывания, направленные в сторону любой страны.

- Использование политизированной идеологизированной терминологии ("совок", "ватник", "либера ст").

- Публикация материалов пропагандистских сайтов любой страны.

За нарушение данного правила администрация оставляет за собой право вынести пост в общую ленту, выдать пользователю предупреждение а так же забанить его.

Примечание: под современными политическими событиями подразумеваются любые политические события, произошедшие после 16 октября 1949 года.

Помимо этого:

- Оправдание фашизма, нацизма, неонацизма и им подобных движений.

- Публикация постов не по тематике сообщества.

- Провокации пользователей на срач.

Ну и всё, что запрещено правилами сайта.