Музыкальный элитизм — повсюду (часть 3)

Продолжение перевода видеоролика ирландского композитора Мартина Кири о музыкальном элитизме.

Классика: проблема имиджа

Классическая музыка, конечно, не без греха — у неё серьёзный имиджевый кризис, мешающий привлекать новую аудиторию.

Причин куча:

Привилегированность

Социальный статус

Историческое наследие

Негативное восприятие в поп-культуре

Начнём с привилегий (на примере Великобритании). В 2012 году колумнист Эндрю Меллор написал, что, несмотря на усилия британских концертных залов (вроде променадных концертов BBC Proms) стать более открытыми и инклюзивными, классическая музыка быстро сама себя подкапывает.

«Променадные концерты открываются в пятницу, и если вы их посетите и купите программу, то обнаружите, что она наполнена рекламой частных школ. Подтекст так же ясен, как и абсурден: у нас есть деньги, и именно поэтому нам нравится такая музыка.» — Эндрю Меллор, журнал New Statesman, 15 июля 2012 г.

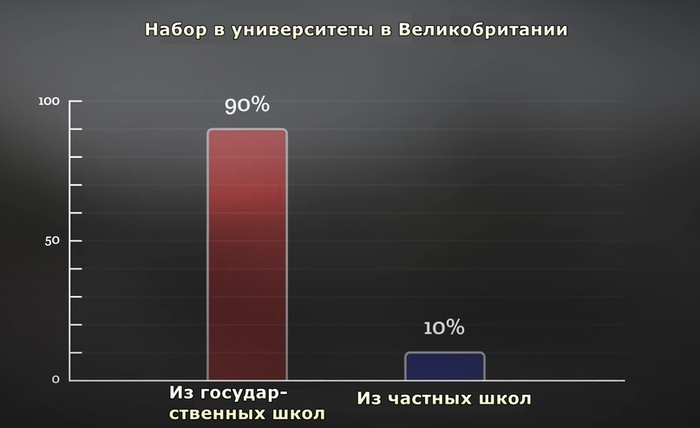

Чтобы разобраться, посмотрим на статистику по образованию:

92% британских детей учатся в государственных школах (бесплатных),

7% — в платных частных.

Среди студентов вузов в Англии соотношение примерно такое же:

90% — из госшкол,

10% — из частных.

Но в классической музыке картина разительно иная. Например, в 2017 году в Королевской академии музыки в Лондоне:

только 48% студентов были из госшкол.

Это худший показатель в стране — даже Оксфорд и Кембридж выглядят на его фоне социальными лифтами!

Королевский музыкальный колледж (другая консерватория) показал чуть лучший результат — 56%.

Для обеих консерваторий эти цифры — уже улучшение по сравнению с прошлыми годами. Это хороший знак: они пытаются исправить перекос.

Но их усилия сводятся на нет на уровне школьного образования.

Согласно отчёту Британской ассоциации звукозаписи (2019):

«…лишь в 12% самых бедных государственных школ есть свой оркестр, в отличие от 85% частных школ. Кроме того, за последние 5 лет зафиксировано снижение музыкального обеспечения среди государственных школ на 21%, в то время как в частном секторе наблюдается рост на 7%» — опрос учителей Британской ассоциацией звукозаписи в 2019 году.

То есть уже на старте видно: чем богаче родители — тем больше у ребёнка возможностей заниматься музыкой.

Становятся очевидны две главные проблемы:

Многие инструменты банально слишком дороги. Если в школе нет бесплатных программ, дети из малоимущих семей вообще не получат шанса, тогда как более обеспеченные хотя бы могут нанять репетитора.

Классическая музыка — крайне ненадёжный с финансовой точки зрения путь. Родители с низким доходом гораздо реже поддерживают такие амбиции, предпочитая стабильные профессии.

Помимо недоступности для бедных, есть и другие перекосы:

Недостаточное представительство этнических меньшинств,

Практически полное отсутствие людей с инвалидностью.

Здесь играют роль не только доходы, но и множество других факторов — их стоит разбирать отдельно. (прим. перев. — ссылки на исследования см. в конце)

Есть и хорошие новости.

В Британии есть те, кто борется с этой несправедливостью. Например, программа «In Harmony» (поддержанная Советом по искусству и Министерством образования) помогает детям из неблагополучных районов получать доступ к инструментам и урокам.

Но даже такие инициативы не перевешивают общую тенденцию: сокращение музыкального образования в госсекторе постепенно вытесняет бедных. В итоге классическая музыка становится занятием для привилегированных, углубляя классовый разрыв.

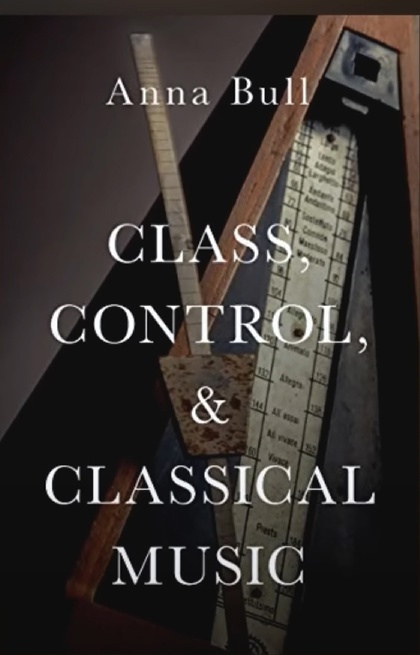

Как отмечает Анна Булл в своей книге «Класс, контроль и классическая музыка»:

«Несмотря на десятилетия инвестиций в программы поддержки образования, дабы сделать классическую музыку популярнее, в Англии она по-прежнему остаётся в рамках вкусов и занятий белого среднего класса»— Анна Булл, «Класс, контроль и классическая музыка», 2019 г.

Вторая проблема — токсичный образ классической музыки в поп-культуре. Его можно увидеть везде: в рекламе, брендинге, кино, телешоу.

Возьмём, например, «Наследники» (хит HBO) — сериал о чудовищно богатой, но токсичной семье, управляющей медиаимперией (представьте Мёрдоков).

Главные герои — крохотный набор персонажей, которые интригуют, предают и подсиживают друг друга в борьбе за место под солнцем (точнее, под тенью их отца — одного из самых омерзительных персонажей в истории ТВ).

На протяжении всего сериала, пока эти персонажи перемещаются между абсурдно роскошными локациями, их сопровождает классический саундтрек.

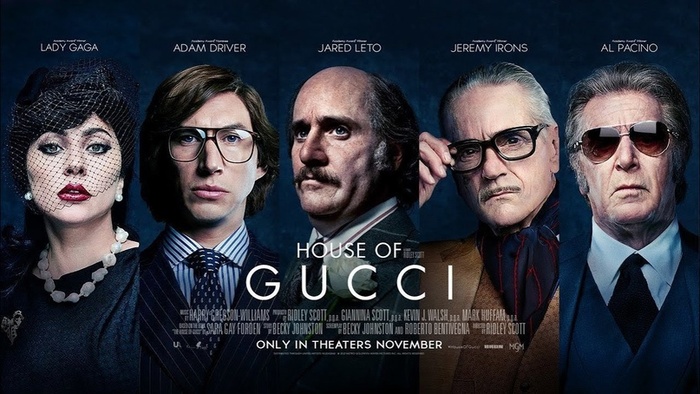

То же самое и с фильмом «Дом Gucci» — ещё одной историей о баснословно богатой, но токсичной семье.

Почему это работает? Потому что в кино и на ТВ музыка в стиле классики или позднего барокко стала универсальным кодом для обозначения богатства, роскоши и привилегий.

На экране классика окаменела до такой степени, что теперь означает просто «элитизм».

Даже если мы решим первую часть проблемы (обеспечим равный доступ к обучению), имиджевая проблема никуда не денется.

Рекламщики обожают классическую музыку — она помогает продать товар как «элитный». Особенно достают ролики про автомобили, где «инженерная точность» фетишизируется через ассоциации с классикой.

Рекламный ролик «Ритм» Hyundai Sonata от 2010 года

А вот реклама коньяка, использующая шаблонный образ «творца»:

О, как изысканно!

Дальше мы наблюдаем, как гений композитора решает эту «сверхзадачу», следуя вдохновению, свободный (конечно же!) от любых внешних влияний.

Кстати, бутылка этого коньяка стоит £3000.

Стоп. Откуда мы знаем, что Jay-Z его пьёт? [смеётся]

Реклама — лучшая точка обзора, чтобы заглянуть в бездну человеческого тщеславия.

В киноязыке классическая музыка иногда символизирует подавленность персонажа. Например, вот арка одного такого «зажатого» героя (сценарий будто писали на салфетке) в «Мальчишнике-2»:

Жених.

(ну конечно).

Отец невесты его ненавидит.

Зато обожает сына… который играет на виолончели.

Играет прелюдию Баха

Сын — закомплексованный.

Но вот вечеринка!

О нет, похмелье!

Где сын?

Поиски… Нашли!

О нет, он лишился пальца!

Больше не виолончелист!

Но он счастлив — теперь он «свободен».

Похмелье излечило его от элитизма!

«Получай, папаша!»

В шоу «Britain’s Got Talent» есть приёмчик: выходит участник с «скучным» инструментом (например, флейтой).

Саймон Коуэлл внушает детям: «Это скучно!»

Но вот внезапно — он играет на костыле!

Теперь это круто!

В Ирландии, если студент идёт на вечеринку без гроша, последний вариант — бутылка водки от Lidl. Цена — €10. Условие — железный желудок, потому что это испытание на прочность. Как она называется?

Почему? Потому что дешёвый алкоголь отчаянно пытается казаться премиальным. Это успокаивает ирландских студентов: их выбор не совсем ужасен.

Хотя на вкус — будто пьёшь жидкость из разлагающегося трупа Рахманинова.

Проблема не только в искажённом восприятии классики извне. Враг прекрасно устроился и внутри — ведь образ «элитарного искусства» сознательно культивируется частью самих музыкантов и публики.

Некоторым нравится считать себя «людьми с классом». Можно привести массу примеров, но давайте сразу перейдём к Андре Рьё — ходячему парадоксу.

Его концерты — нечто странное: бесконечные обрывки самых затёртых хитов классического репертуара.

Возьмём Девятую симфонию Бетховена. Он не играет её целиком. Даже одну часть — и то нет! Хотя, возможно, он просто гений: если нет частей — публика не сможет аплодировать не вовремя. :) Но в итоге зрители получают лишь плоский «набросок» «Оды к радости», а потом — такой же клишированный фрагмент следующего «шедевра».

И вот парадокс: с одной стороны, это якобы «демократизация» классики, а с другой — сценическое шоу в духе «Диснеевского Версаля». Он выкинул всю музыкальную сложность, но оставил гламурную мишуру? Продаёт тот самый поп-культурный миф о «классике для богатых»?

И что зрители выносят из этого?.. Ну, наверное, «атмосферу»? Нарядиться в самое пафосное и поглазеть на «короля-волшебника из замка»? Это не шутка — на его сайте так и написано:

«Андре — настоящий король романтики. Он в браке уже больше 40 лет и живёт со своей женой Мэрджори в замке, построенном в 1492 году.»

Ох… Ладно, проехали.

Вот представьте подростка, который случайно наткнётся на это шоу по ТВ. Без контекста он решит, что вся классика — это «скучно», «для белых богачей в смокингах», «музыкально примитивно» и «отвратительно». А на самом деле Рьё просто торгует фальшивым флёром элитарности, выхолащивая саму суть музыки. Это буржуазный косплей! Для тех, кто пытается модернизировать классику, такие артисты становятся внутренними диверсантами.

Но главный удар по жанру — устойчивое восприятие классики как «музыки среднего класса».

Да, статистически это пока так. Несмотря на все усилия популяризовать классику, в аудитории полно стражей «статуса» — тех, кто цыкает на аплодисменты между частями или ноет на форумах: «Как можно приходить на Моцарта без смокинга?! Это же минимум вежливости!»

Концертные залы и сами похожи на герметичные саркофаги, отгороженные от реального мира. Изначально это было ради «чистого искусства», но для многих (особенно небелых и небогатых) такие пространства кажутся ледяными и враждебными.

Вот с чем сравнивает Анна Булл изолированные звуковые пространства концертных залов:

«…классовые рамки, такие же, как частные школы, закрытые общества и элитные пригороды.» — Анна Булл, «Класс, контроль и классическая музыка», 2019 г.

И вот ещё статистика: в Британии люди с высшим образованием слушают классическую музыку в шесть раз чаще, чем без него. Но дело не в том, что это плохо само по себе. Проблема — в токсичности этой ассоциации. Она лишь подпитывает миф о том, что классика — индикатор «утончённости».

Это проблема, потому что, как отмечает Анна Булл, она противоречит тому, что она называет:

«…простое, неформальное, открытое к диалогу участие в культуре рабочего класса.» — Анна Булл, «Класс, контроль и классическая музыка», 2019 г.

Мы видели это в том самом интервью Sex Pistols. Классическая музыка была последним, с чем они хотели ассоциироваться.

Так что тут складывается всё вместе:

экономические барьеры;

высокая доля профессиональных слушателей из среднего класса;

странные социальные коды;

предпочтение холодных формальных пространств для прослушивания

а ещё добавьте к этому вульгарную коммерциализацию и фетишизацию классической музыки как способа «приукрасить» продукт или показать персонажа неприятным.

Что же делать с классикой?

Единственное, что мы можем сделать, чтобы это остановить… ну, вот это:

Говорить об этом. Выявлять и затем маленькими шагами — везде, где возможно — разрушать эти клише, становиться более открытыми и интересными для других. Стараться объяснять, почему длинная и часто сложная музыка может быть вознаграждающей и захватывающей. И не расстраиваться, если людям всё равно.

Перепроектировать музыкальное образование, чтобы оно не было таким ретроградным.

А ещё осадить замок Андре Рьё, пить спиртное средней ценовой категории и отменить подписки на HBO, показав странный необъяснимый бунт против их выбора саундтреков. :)

И стоит выбрать сложный путь: показывать, что мы не элитисты, отвечая теплом и эмпатией вместо враждебности на любую критику. И тогда, возможно, мы создадим жанр, который избавится от мерзких аспектов классического наследия, но не потеряет из виду, почему это всё ещё потрясающая форма искусства.

Продолжение в следующем посте серии.

![«Этот проект родился из вызова — передать магию одной ноты через звук». [звон бокалов]](https://cs20.pikabu.ru/s/2025/06/19/12/srs2wcpl.jpg)