Хоардинг

Пост в Лигу психотерапии.

По данным исследователей, среди шестилетних детей 70% с удовольствием собирают какой-либо вид игрушек, а пик собирательства у детей приходится на возраст 10 лет. Полагают, что доля детей-собирателей за последний век значительно уменьшилась. Так, в начале ХХ века коллекции того или иного рода имели около 90% детей, а сейчас материальные коллекции имеют только 10%.

Тема коллекции - советские автомобили.

Собирательство – это ключевая идея неклассической сондианы d-,

систематизация – это ключевая идея влечения k+.

Без упорядочивания коллекционирование перестаёт быть таковым и становится обычным собирательством.

Когда у ребёнка появляется первая коллекция, родители получают подтверждение того, что в работу вступил аккорд влечений k+p+d-. Ведь разработке порядка, системы предшествует «загад, замысел» того, что собирать, и ребёнок сам его придумал.

Проверьте себя: перед нами коллекционер или собиратель?

Взрослые перерастают это увлечение, страстных коллекционеров в обществе не так много. Систематизированная коллекция требует педантичности и точности, упорства в достижении цели и пополнении собрания, и характерна для людей с сильным аккордом влечений s+k+.

Собирательство без замысла, просто чтобы было в собственности d-, можно найти в жизни многих людей. Кто-то собирает интересные рецепты, кто-то скачивает фильмы на компьютер, кто-то любит собирать ароматы (духи). Ключевая идея здесь, - добавлять новое к уже существующему массиву хранения.

И коллекционирование, и собирательство нужно отличать от психологических и психиатрических проблем.

Психологические затруднения, не позволяющие человеку расстаться со старыми вещами, могут быть вызваны разными причинами:

Это может быть замершая предприимчивость: человеку важно беречь вещи и приберегать всё, что попало в руки, в надежде, что из запасов можно будет сделать что-то, что ещё пригодится, что будет «случай» k- это использовать.

Истоком привязанности к своим вещам может быть близость h+, когда с предметом связано много сердечных воспоминаний, и выкинуть вещь – это всё равно, что выбросить часть самого себя.

Это может быть скупость d-!, когда покупка новой вещи означает трату денег, а денег жалко.

Это может быть посттравматическая сверхнастороженность: так пережившие голод люди не могли не запасать еду, боясь снова остаться без пищи.

Это может быть слабая память: человек не помнит, что у него дома такой предмет есть, и сохраняет (пустые баночки из-под йогуртов, пустые коробки) как заведённый.

На Пикабу на днях был пост про спасённую ёжиху, автор которого сфорографировал свою комнату, - это пример на замершую предприимчивость, "Раньше выкидывал пластмассовые корпуса от всякого, например, а щас думаю, что скоро освою литьё-формовку пластмассы и пригодится".

Или вот пример, пост на Пикабу про самиздат книжки, - их хранят, потому что они дороги как воспоминание о счастливых моментах в отношениях.

Пример пост на Пикабу про патологическую скупость, когда себе отказывают во всём, чтобы копить деньги ради процесса копить, а не ради результата купить, или когда родители обманывают детей ради удовольствия копить деньги.

Во всех этих случаях вы не услышите ключевого слова "порядок", k+.

Психиатрические проблемы называются хоардинг, или патологическое накопительство.

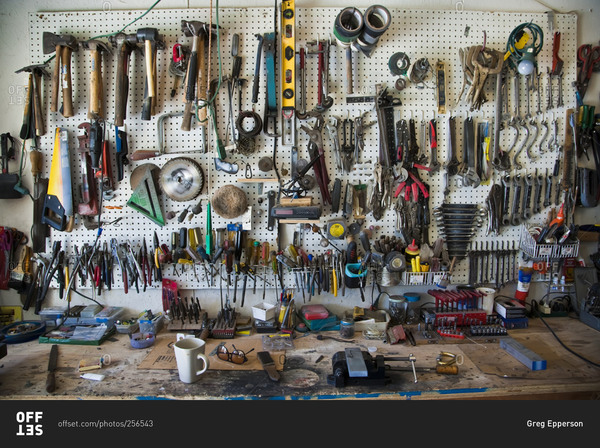

Ввыглядит оно как захламление дома кучами беспорядочно набросанных гор вещей, на языке сондианы описывается как неработающее влечение k0. Оно ни в сторону "системы, порядка" k+ не действует, ни в сторону "случай, счастливый случай, на всякий случай" k-.

На Пикабу был пост про патологическое накопительство, где показано, как это выглядит. Утрачивается и гигиена быта, и чистота жилища, и брезгливость. В телевизионных передачах, посвящённых таким людям, ненужные вещи вывозят из их квартир грузовиками. В поле зрения врачей-психиатров они попадают благодаря родственникам: не каждый выдержит, когда член твоей семьи несёт в дом всё, что нашёл у мусорных баков, или когда комната члена семьи превратилась в мусорный мини-полигон с мухами, тараканами

и личинками.

Чаще всего с проблемой приходится сталкиваться наследникам квартир, в которых жили прародители, не позволявшие другим людям наводить порядок. Жильё выглядит как тропинки, проложенные между стенами коробок и нагромождением вещей. Свободное перемещение в пространстве квартиры невозможно. Ни поесть, ни поспать, ни закрыть дверь в комнату нереально.

Про жизнь таких людей снят сериал "В плену ненужных вещей: погребённые заживо", это документальное ТВ-шоу, где людей пытаются отучить беспорядочно накапливать вещи.

Страсть к безудержному собирательству самых разных вещей была известна с древних времён. В церковнославянском языке у неё было своё название – мшелоимство.

Современные англоязычные исследования данной темы насчитывают 21 статью, описывающую в общей сложности 492 пациента, к которым применяли лекарства, когнитивно-поведенческую терапию, впрочем, без существенного улучшения состояния.

Журнал клинической психиатрии публикует данные рандомизированного контролируемого исследования гериатрических пациентов. Это статья 2017 года, они сравнивала два метода нефармакологического лечения, и оба показали свою эффективность на выборке из 58 пациентов.

Всего на тему хоардинга существует более тысячи статей https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=hoarding

Использованы материалы из книги:

Бермант-Полякова О.В., Романова И.Е. Люди и судьбы. Сондиана в психологическом консультировании. Екатеринбург: Издательские решения, 2017. 703 с. - стр. 240-241.

Лига психотерапии

5.5K постов26.1K подписчика

Правила сообщества

Поддерживайте авторов и комментаторов плюсами.

Задавайте любое количество уточняющих вопросов.

Ведите диалог уважительно.

Лучшие посты Лиги

Все посты и обсуждения по датам

Онлайн сейчас и за последние сутки

Мы дорожим атмосферой безопасности и доброжелательности в нашем сообществе, оскорбления ведут к немедленному вызову модератора сайта и санкциям.