Как первая жизнь на Земле пережила самую большую угрозу — воду

Живые существа зависят от воды, но она расщепляет ДНК и другие важные молекулы. Так как ранние клетки справлялись с этим парадоксом воды?

Ниже представлен профессиональный перевод материала с сайта Nature. Перевели его давно, но только сейчас появились на Пикабу и решили с вами поделиться годнотой с Nature. Все ссылки в конце статьи. Материал большой, но очень интересный.

Выше: Жизнь могла зародиться в наземных водоёмах, возможно, в кратерах, подобных канадскому озеру Маникуаган, сформированному древним столкновением. Права на изображение: Planet Observer/Universal Images Group/Getty

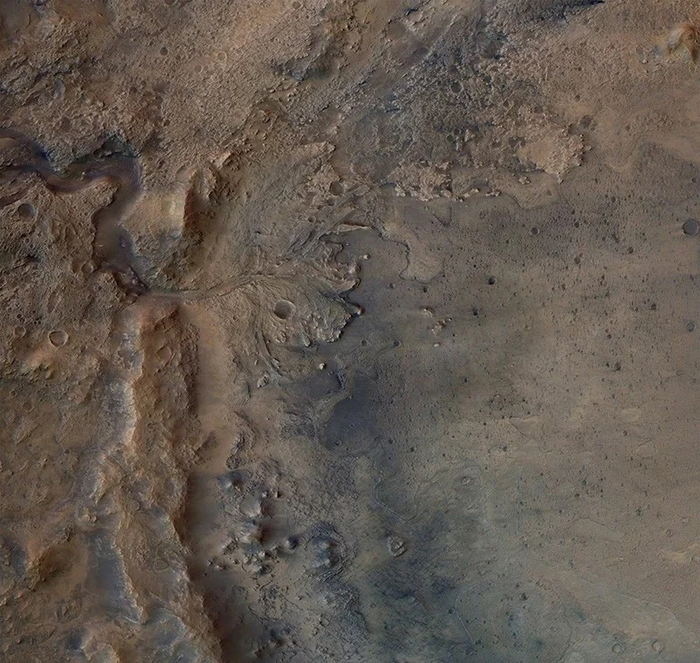

18 февраля следующего года (статья от 2020 года, так что фактически дата уже не актуальна) космический аппарат НАСА спикирует сквозь марсианскую атмосферу, запустит тормозные ракеты для замедления падения, а затем выпустит на поверхность шестиколёсный марсоход «Персеверанс». Если всё пойдёт по плану, миссия «примарсится» в кратере Езеро, отметине шириной в 45 километров рядом с экватором планеты, в которой когда-то могло быть озеро жидкой воды.

Среди толп землян, болеющих за Персеверанс, особое внимание миссии будет уделять Джон Сазерленд. Сазерленд, биохимик в лаборатории молекулярной биологии совета по медицинским исследованиям в Кембридже (MRC), Великобритания, был одним из учёных, которые продвигали в НАСА идею посещения кратера Езеро, потому что он соответствует его идеям о том, где могла возникнуть жизнь на Марсе и на Земле.

Выбор места посадки отражает изменение в осмыслении химических шагов, которые превратили некоторые молекулы в первые биологические клетки. Хотя многие учёные долгое время считали, что эти первые клетки возникли в океане, недавние исследования предполагают, что ключевые молекулы жизни и её базовые процессы могут сформироваться только в таких местах, как Езеро, — относительно неглубоких водоёмах, питаемых реками.

Учёные пришли к этой мысли, когда несколько исследований показали, что для образования соединений, лежащих в основе жизни, необходимо ультрафиолетовое излучение солнца, а водная среда периодически должна быть сильно концентрированной или вообще пересыхать. В лабораторных экспериментах Сазерленд и другие учёные произвели ДНК, белки и другие ключевые компоненты клеток, аккуратно нагревая простые соединения углерода, подвергая их воздействию УФ-излучения и периодически высушивая. Химикам пока не удалось синтезировать такой широкий диапазон биологических молекул в условиях, имитирующих морскую воду.

Возникшее свидетельство привело к тому, что многие исследователи отбросили идею о возникновении жизни в океане и вместо этого сфокусировались на наземных средах, в местах, которые могли попеременно быть влажными и сухими. Это переход едва ли является единогласным, но учёные, которые поддерживают идею земного начала жизни, говорят, что эта идея решает давно известный парадокс: хотя вода жизненно необходима, она также разрушительно действует на ключевые компоненты жизни.

Поверхностные озёра и лужи в этом отношении очень многообещающи, говорит Дэвид Кэтлинг, планетолог в университете штата Вашингтон в Сиэтле. «За последние 15 лет было проделано много работы, и её результаты говорят в поддержку этого направления».

Первичный бульон

Хотя не существует стандартизированного определения жизни, большинство исследователей соглашается, что для неё нужны несколько компонентов. Один из них — это молекулы, несущие информацию: ДНК, РНК или что-то ещё. Также должен был существовать способ скопировать эти молекулярные инструкции, хотя процесс должен был быть неидеальным и допускать ошибки — семена эволюционных изменений. Более того, первые организмы должны были иметь способ кормить и поддерживать себя, возможно, с использованием белковых ферментов. И наконец, что-то должно было держать все эти разнообразные части вместе, отделяя их от внешней среды.

Когда в 1950-х начались лабораторные исследования происхождения жизни, многие исследователи считали, что жизнь произошла из моря, и богатая соединениями углерода смесь получила название «первичный бульон».

Идея была независимо предложена в 1920-х советским биохимиком Александром Опариным и генетиком Джоном Б.С. Холдейном из Соединённого Королевства. Каждый из них представлял юную Землю как огромную химическую фабрику, где множество соединений углерода были растворены в водах ранних океанов. Опарин утверждал, что образовывались всё более сложные соединения, кульминацией чего стали углеводы и белки, которые он называл «кирпичиками жизни».

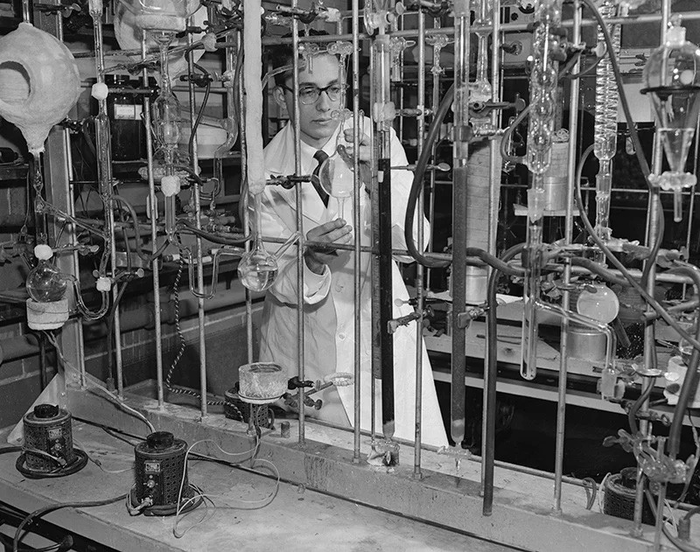

В 1953 году молодой исследователь по имени Стэнли Миллер в Чикагском университете, Иллинойс, описал знаменитый сейчас эксперимент, который казался подтверждением этих идей. Он использовал стеклянный сосуд, содержащий воду для имитации океана и ещё один сосуд, содержащий метан, аммиак и водород для симуляции ранней атмосферы. Сосуды были соединены трубками, а электроды имитировали молнии. Нескольких дней нагревания и электрических разрядов оказалось достаточно, чтобы получить глицин, простейшую аминокислоту и важный компонент белков. Это дало многим исследователям основания полагать, что жизнь возникла близ поверхности океана.

Выше: В своих экспериментах в 1950-х Стэнли Миллер создал аминокислоты из простых блоков. Авторские права на фото: Bettmann/Getty

Но в наши дни многие учёные говорят, что с этой идеей есть фундаментальная проблема: краеугольные молекулы жизни разлагаются в воде. Это происходит потому, что белки и нуклеиновые кислоты, такие как ДНК и РНК, уязвимы в местах сочленения. Белки состоят из цепочек аминокислот, а нуклеиновые кислоты — это цепочки нуклеотидов. Если эти цепочки поместить в воду, она атакует связи между ними и постепенно разрушает их. В химии углерода «вода — это враг, который следует исключать со всей возможной тщательностью», как написал биохимик Роберт Шапиро в своей культовой книге 1986 года «Начала», которая критиковала гипотезу первичного океана.

Такова суть парадокса воды. Как говорит Кейт Адамала из Миннесотского университета в Миннеаполисе, в наши дни клетки решают его, ограничивая свободное передвижение воды внутри себя. По этой причине популярное представление о цитоплазме — веществе внутри клетки — часто неверно. «Нас учат, что цитоплазма — это всего лишь мешок, который всё вмещает, и всё это просто плавает само по себе, — добавляет она. — Но это не так. Внутри клеток всё застроено своеобразными „строительными лесами“, и эти „леса“ — гель, а не водяной мешок».

Если живые существа держат воду под контролем, то, как говорят многие исследователи, из этого очевидно следует, что жизнь, видимо, образовалась на суше, где вода была представлена лишь периодически.

Старт на суше

Некоторые из ключевых свидетельств в поддержку этой идеи появились в 2009 году, когда Сазерленд объявил, что он и его команда успешно создали два из четырёх нуклеотидов, составляющих РНК. Они начали с фосфата и четырёх простых соединений углерода, таких как цианамид. Вещества были растворены в воде, но они были в очень высокой концентрации, а ключевые шаги требовали УФ-облучения. Такие реакции не могли протекать глубоко в океане, только в небольшом водоёме или потоке под воздействием солнца, в котором вещества могли концентрироваться.

Команда Сазерленда с тех пор показала, что если обработать те же стартовые вещества несколько другим способом, они могут произвести предшественников белков и липидов. Исследователи предполагают, что эти реакции могли протекать, если вода, содержащая цианиды, высыхала на солнце, оставляя слой сухих производных цианидов, которые нагревались, скажем, геотермальной активностью. В прошлом году его команда произвела строительные блоки ДНК — что раньше считалось невозможным, — используя энергию солнечного света и некоторые другие вещества в высоких концентрациях.

Этот подход был расширен биохимиком Моран Френкель-Пинтер в центре химической эволюции NSF–NASA в Атланте, Джорджия, и её коллегами. В прошлом году они показали, что аминокислоты самопроизвольно связываются с образованием цепей, подобных белкам, когда высыхают. И такие виды реакций чаще случаются с 20 аминокислотами, которые в наши дни встречаются в белках, по сравнению с другими аминокислотами. Это означает, что периодическое высыхание могло бы также объяснить, почему из сотен вариантов жизнь использует только эти аминокислоты. «Мы увидели отбор в пользу нынешних аминокислот», — говорит Френкель-Пинтер.

Мокро и сухо

Периодическое высыхание может также помочь направлять эти молекулярные строительные блоки на сборку в более сложные жизнеподобные структуры.

Классический эксперимент в этом направлении был опубликован исследователями Дэвидом Димером и Гейлом Барчфилдом, которые тогда работали в Калифорнийском университете в Дэйвисе. Их целью было изучение того, как липиды, ещё один класс длинноцепочечных молекул, самоорганизуются в мембраны, окружающие клетки. Сперва они сделали везикулы — сферические пузырьки с водой в центре, окружённые двумя слоями липидов. Затем исследователи высушили эти везикулы, и липиды переорганизовались в многослойную структуру, похожую на стопку блинов. Участки ДНК, до этого свободно плававшие в воде, оказались пойманными между этими слоями. Когда исследователи снова добавили воду, везикулы образовались вновь, но уже с ДНК внутри них. Это был шаг к простой клетке.

Выше: Один из сценариев происхождения жизни предполагает, что она появилась вокруг источников на морском дне, которые выбрасывают горячие щелочные воды, таких как образование «Затерянный Город» в Атлантическом океане. Авторские права на фото: Д. Келли и М. Эленд / Вашингтонский университет

«Эти циклы влажности и сухости везде, — говорит Димер, который сейчас работает в Калифорнийском университете в Санта-Крузе. — Это случается даже в таких простых ситуациях, как испарение дождевой воды с влажных камней. Но когда они применяются к биологическим веществам, таким как липиды, происходят замечательные вещи».

В исследовании 2008 года Димер и его команда смешали нуклеотиды и липиды с водой, а затем подвергли их циклам влажности и высыхания. Когда липиды сформировали слои, нуклеотиды оказались связаны в РНК-подобные цепочки — такая реакция не произошла бы в воде самопроизвольно.

Другие исследования указывают на ещё один, судя по всему, ключевой фактор в возникновении жизни — свет. Это один из выводов, сделанных командой биологов, специализирующихся на синтезе, под руководством Джека Шостака из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне, которая работает с «протоклетками» — простыми версиями клеток, которые содержат не так много веществ, но способны расти, конкурировать и воспроизводить самих себя.

Протоклетки демонстрируют поведение, более похожее на жизнь, если их поместить в условия, сходные с таковыми на суше. В одном исследовании, соавтором в котором была Кейт Адамала, было обнаружено, что протоклетки могут использовать энергию света для деления, простейшей формы воспроизводства. Также Клаудия Бонфио, которая сейчас тоже работает в лаборатории молекулярной биологии MRC, и её коллеги в 2017 году показали, что ультрафиолетовое излучение направляет синтез кластеров железа с серой, которые необходимы для работы многих белков, включая те, что отвечают за цепь передачи электронов, которая помогает снабжать все живые клетки энергией, управляя синтезом молекул АТФ, которые эту энергию запасают. Кластеры железа с серой распадались бы при попадании воды, но команда Бонфио обнаружила, что кластеры были более стабильны, если окружить их простыми пептидами длиной в 3–12 аминокислот.

Воды, но не слишком много

Такие исследования дали толчок идее, что жизнь началась на хорошо освещённой поверхности с ограниченным количеством воды. Однако всё ещё идут дебаты насчёт того, сколько именно воды участвовало в этом, и какую роль она играла в зарождающейся жизни.

Как и Димер, Френкель-Пинтер утверждает, что циклы влажности и высыхания были ключевым моментам. По её словам, сухие условия позволяли формироваться цепным молекулам, таким как белки и РНК.

Но просто создание РНК и других молекул — это не жизнь. Должны образоваться самоподдерживающиеся динамические системы. Френкель-Пинтер предполагает, что разрушительное влияние воды могло управлять этим. Так же, как травоядные животные эволюционировали в сторону более быстрого бега или выделения ядов, чтобы противостоять хищникам, первые биомолекулы могли эволюционировать, чтобы справляться с химическими атаками воды, и даже использовать её высокую реакционную способность себе во благо.

Выше: В исследовании на горячих источниках «Врата Ада» близ Роторуа, Новая Зеландия, образы из гидротермальных бассейнов проходили через циклы высыхания и увлажнения, что способствовало реакциям, которые произвели РНК-подобные молекулы. Авторские права: Westend61/Getty

В этом году команда Френкель-Пинтер продолжила их предыдущее исследование, показавшее, что высыхание заставляет аминокислоты самопроизвольно связываться. Команда обнаружила, что их протобелки могут взаимодействовать с РНК и оба компонента в результате стали более устойчивы к воде. Таким образом вода сработала как давление отбора: только те комбинации молекул, которые могли «выжить» в воде, продолжили существовать, потому что остальные были уничтожены.

Идея в том, что с каждым циклом намокания более «слабые» молекулы или те, что не смогли защитить себя, связавшись с другими, уничтожались. Бонфио и её команда в этом году продемонстрировали это в исследовании, в котором они пытались превратить простые жирные кислоты в более сложные липиды, напоминающие те, что находятся в мембранах современных клеток. Исследователи создали смесь липидов и обнаружили, что простые уничтожались водой, тогда как бо́льшие, более сложные накапливались. «В определённый момент у вас было бы достаточно этих липидов, чтобы они образовали мембраны, — говорит она. — Другими словами, может существовать зона Златовласки по количеству воды: не так много, чтобы биологические молекулы уничтожались слишком быстро, но и не так мало, чтобы ничего не менялось».

Маленькие тёплые прудики

Где же всё это могло произойти? По этому вопросу в области есть разрыв поколений. Многие старшие исследователи чётко придерживаются того или иного сценария, тогда как молодые исследователи часто утверждают, что вопрос ещё далёк от разрешения.

По словам Френкель-Пинтер, вариант с океаном нежизнеспособен, потому что никоим образом вещества не смогли бы достаточно сконцентрироваться. Бонфио соглашается с ней, что это действительно было бы проблемой.

Альтернативная морская идея пропагандировалась с 1980-х геологом Майклом Расселом, независимым исследователем, ранее работавшим в Лаборатории реактивного движения в Пасадене, Калифорния. Рассел утверждает, что жизнь зародилась у источников на морском дне, где тёплые щелочные воды просачивались из геологических формаций, залегающих ниже. Взаимодействие тёплой воды и горных пород производило бы химическую энергию, которая направляла бы первые простые метаболические циклы, которые затем начали бы изготавливать и использовать такие вещества, как РНК.

Рассел настроен критически к подходу Сазерленда. «Он делает все эти удивительные химические штуки, — говорит Рассел, — но это всё не важно». Всё потому, что современные организмы используют совершенно иные химические процессы для производства таких веществ, как ДНК. Рассел утверждает, что сначала должны были возникнуть эти процессы, а не сами вещества: «Жизнь, она выбирает очень определённые молекулы. Но их нельзя просто взять с полки. Их приходится делать с нуля, и это то, чем занимается жизнь».

Сазерленд парирует, что как только РНК, белки и всё остальное образовались, вступила в дело эволюция, которая позволила протоорганизмам найти новые способы производства этих молекул и таким образом обеспечивать самих себя.

В то же время многие исследователи скептически относятся к гипотезе Рассела о щелочных источниках, утверждая, что ей недостаёт экспериментального подтверждения.

Напротив, химические эксперименты, симулирующие условия на поверхности, смогли создать строительные блоки нуклеиновых кислот, белков и липидов. «Не существует ни одного такого синтеза для гипотезы глубоководных гидротермальных источников. Их просто не проводили, возможно потому, что их нельзя провести», — говорит Кэтлинг.

Френкель-Пинтер также критически относится к идее источников, потому что молекулы, с которыми она работает, просто не проживут достаточно долго в их условиях. «Образование этих протопептидов не очень совместимо с гидротермальными источниками», — говорит она.

Возможное решение было предложено в мае геохимиком Мартиной Прайнер, докторанту в Дюссельдорфском университете в Германии и её коллегами. Она утверждает, что породы под гидротермальными источниками, тепло и химические реакции связывают или разлагают молекулы воды, создавая сухие места. «Есть такие взаимодействия между породами и водой, которые могут в некоторой степени избавиться от воды», — говорит она. Периодически больше морской воды будет прорываться внутрь, создавая «что-то вроде циклов намокания и высыхания». «Это должно сделать глубоководные породы гораздо более подходящими для образования ключевых молекул, — утверждает Прайнер, хотя она признаёт, что это всё ещё гипотеза. — Конечно, всё равно нужно провести соответствующие эксперименты, чтобы доказать, что определённые реакции могут протекать таким образом».

В настоящее время, однако, таких свидетельств не существует. При этом растут экспериментальные подтверждения идеи зарождения жизни в маленьких водоёмах на суше.

Сазерленд склоняется к идее метеоритного кратера, разогретого солнцем и остаточной энергией от столкновения, в котором множество потоков воды стекают по склонам и в конце концов встречаются в бассейне на дне. Это создало бы сложную трёхмерную среду, в которой минеральные поверхности работают как катализаторы, а соединения углерода могли бы попеременно растворяться в воде и высыхать на солнце. «Можно с определённой долей уверенности сказать, что нам нужно быть на поверхности, нельзя быть на глубине океана или под 10 километрами земной коры, — говорит Сазерленд. — Затем нам нужен фосфат и железо. Многие из этих вещей очень легко поставляются железо-никелевыми метеоритами. И у сценария столкновения есть ещё одно преимущество: в ходе столкновения в атмосфере могут возникать электрические разряды, которые производят цианид».

Димер долгое время продвигает другое предположение: вулканические горячие источники. В исследовании этого года он и его коллега Брюс Деймер утверждали, что липид могли бы образовывать протоклетки в горячих водах, как показали его более ранние эксперименты. Циклы увлажнения и высыхания на краях бассейнов могли бы вызывать образование и копирование нуклеиновых кислот, таких как РНК.

Димер провёл несколько экспериментов в современных вулканических горячих источниках, чтобы проверить свои идеи. В 2018 году его команда показала, что в воде горячих источников могут образовываться везикулы, они даже могут заключать в себя нуклеиновые кислоты, но они не смогли бы образоваться в морской воде. Последующее исследование в прошлом году обнаружило, что, когда эти везикулы высыхают, нуклеотиды связываются с образованием РНК-подобных фрагментов.

Выше: Марсоход NASA «Персеверанс» будет искать признаки жизни в кратере Езеро на Марсе. Авторские права: ESA/FU-Berlin

Чтобы сузить круг поиска места происхождения жизни, необходимо понимать всю картину пребиотической химии: как множество реакций сочетаются друг с другом и диапазон условий, в которых они могут протекать. Эту монструозную задачу попробовала решить группа под руководством химика Сары Шимкуч, президента стартапа Allchemy в Хайлэнде, Индиана. В сентябре команда опубликовала всестороннее исследование, которое использовало компьютерный алгоритм для изучения огромного набора известных пребиотических реакций, которые бы могли произвести множество биологических молекул, сейчас используемых жизнью.

Набор реакций был во многом избыточен, так что ключевые биологические компоненты могли образовываться, даже если многие реакции были заблокированы. Поэтому Шимкуч утверждает, что слишком рано исключать какие бы то ни было сценарии того, где возникла жизнь. Такое исключение потребует систематического тестирования в разных средах, чтобы увидеть, где протекают какие реакции.

Вне Земли

Если такие эксперименты, как у Сазерленда, действительно покажут то, как жизнь началась на Земле, то они также смогут помочь исследовать места, где жизнь могла возникнуть где-то ещё в космосе.

Марс всегда привлекал больше всего внимания, потому что есть чёткие свидетельства, что раньше на его поверхности была жидкая вода. Место посадки марсохода НАСА «Персеверанс», кратер Езеро, было выбрано отчасти из-за того, потому что там, возможно, когда-то было озеро, в котором могли протекать химические реакции, которые изучал Сазерленд. В 2018 он помогал написать презентацию, которую Кэтлинг давал НАСА. В этой презентации они суммировали открытия пребиотической химии и посоветовали, где «Персеверансу» следует искать признаки жизни. «Мы представили эту химию и сказали, что именно кратер Езеро, который они в конце концов выбрали, — именно то место, где вероятнее всего наличие такой химии», — говорит Сазерленд.

«Персеверанс» достигнет Марса только через два месяца, а образцы, которые он соберёт, вернутся на Землю только через годы, у миссии для этого ещё даже нет названия. Так что придётся ещё долго ждать перед тем, как мы узнаем, есть ли жизнь на Марсе или была ли она там миллиарды лет назад. Но даже если её не было, можно обнаружить следы пребиотической химии.

Наилучшим вариантом, по словам Кэтлинга, будет, если «Персеверанс» найдёт сложные углеродные молекулы, такие как липиды или белки или их разложившиеся остатки в слоях Марсианских осадочных пород. Он также надеется обнаружить свидетельства циклов увлажнения и высыхания. Они могут выглядеть как слои карбонатов, образовавшиеся по мере того, как озеро высыхало и снова наполнялось много раз. Он подозревает, что жизнь не очень далеко зашла на Марсе, потому что у нас нет таких очевидных признаков её, как чёткие окаменелости или богатые углеродом сланцы. «Мы ищем очень простые, возможно, даже пребиотические соединения, а не реально сами клетки», — сказал Кэтлинг.

Может получиться так, что Марс предпринял только первые несколько шагов в сторону жизни, но не прошёл весь путь. В этом случае мы сможем найти окаменелости — не жизни, но того, что ей предшествовало.

Оригинал статьи — How the first life on Earth survived its biggest threat — water.

Автор оригинального материала — Майкл Маршал.

Над переводом работали: биохимик Антон Меньшенин, Елена Королёва и Марлен Тальберг.

Наука | Научпоп

7.8K постов79K подписчика

Правила сообщества

Основные условия публикации

- Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

- Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

- Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

- Видеоматериалы должны иметь описание.

- Названия должны отражать суть исследования.

- Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.

Не принимаются к публикации

- Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

- Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

- Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.

Наказывается баном

- Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

- Попытки использовать сообщество для рекламы.

- Фальсификация фактов.

- Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

- Троллинг, флейм.

- Нарушение правил сайта в целом.

Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает и общество Пикабу.