Глава I. Заметка 4. Бишкек православный (Зарисовка из жизни одной семьи)

(Продолжение книги Счастье с иным лицом. Записки петербурженки в Кыргызстане)

#МОЙБИШКЕК

Пишу для тех, кто в теме и кого эта тема волнует не меньше, чем меня – а меня она волновала очень. Представьте себе, что вы собираетесь покинуть родину (допустим, Россию) и уехать навсегда в чужую страну, в незнакомый город, где вы ни разу в жизни не были. Наверняка вас будут до последнего мучить страхи и сомнения: «А там точно есть музеи? А театры? А IKEA? А велосипедные дорожки? А ночные клубы? А бассейн? А вдруг там нет ни одной горнолыжной базы?!» Перефразируя тот афоризм – «Скажи мне, какой вопрос ты в первую очередь задашь – и я скажу тебе, кто ты». Один подумает о русской школе или садике, другой – о продвинутых вузах, третий – о медицинском обслуживании… Каждому свое. А я бы первым делом спросила: «А есть ли там православные храмы?»

В моем случае спрашивать не пришлось – ответ был мне давно известен, но он не очень-то обнадеживал. Есть-то есть, но храм храму рознь. Что значит православие для местных русских? Это просто попытка самоутвердиться, воздвигнуть оплот русского мира посреди чужой культуры? Желание покрасоваться размахом храмов и крестных ходов? Или – смысл жизни? Конечно, каждый приходит в церковь за чем-то своим. Но тот, кто искренне ищет третье – найдет ли его здесь, где приходится выбирать между двумя с половиной храмами и десятью не очень образованными батюшками? Или ему лучше ехать за этим в Москву… или сразу на Афон, для верности?

В последние мои годы в России мне крупно повезло: я жила неподалеку от прекрасного собора – одного из лучших в Петербурге. Я не о куполах – я о том, что внутри. Во-первых, там мне встретился мудрый священник, который поистине горел своим делом. А во-вторых – и, пожалуй, в-главных, - там была сплоченная община – большая дружная семья. Человек сто я знала по имени, в лицо – еще больше. Чего там только не было: чаепития после каждой Литургии, чтение Писания, молодежные встречи, праздники вместе, выезды на природу, многочисленные социальные проекты – служение в больнице, в детских домах, помощь пожилым, слабослышащим, - и много, много чего еще… Так что заблуждаются те, кто полагает, будто такое возможно только у сектантов. Уезжая, я понимала, что буду скучать по дорогим мне людям – братьям и сестрам, - и была морально готова к тому, что в духовном плане попаду из цветущего сада в страшную безжизненную пустыню…

И контраст, действительно, оказался разительный. Но со временем я поняла, что...

Хотя нет, стоп. Если я изложу в нескольких абзацах свои выводы – вы мне, скорей всего, не поверите. (И правильно сделаете: мне самой эмпонирует принцип «жить своим умом и ничего не принимать на веру» - не судить о книгах, которые я не читала, и о людях, с которыми не общалась.) Да и тема слишком сложная, и неохота мне ее комкать – она бы заслуживала, по-хорошему, отдельной серии заметок. Здесь ограничусь лишь одним примером: а именно, расскажу о том, чем занимаются на досуге члены моей семьи.

Муж ведет в одном из храмов епархии беседы для будущих крестных. Чтобы покрестить ребенка, нужно посетить четыре встречи и сдать небольшой экзамен. Это занимает одну-две недели. И каждый раз на беседу приходит несколько человек: когда три, а когда и пятнадцать. Значит, поток желающих креститься и крестить не иссякает.

По вторникам он ездит кормить бомжей – накладывает им еду, разливает чай. В начале лета, помню, супруг сокрушался, что людей подозрительно мало, еда остается, ее отвозят в приют. Потом, к счастью, народу поприбавилось, и даже на добавку не хватает. Иногда он заходит к бабушкам домой, дает необходимые продукты, купленные на средства епархии. А недавно в их команде появилась профессиональная медсестра, которая делает перевязки и оказывает другую первую помощь. Это частенько бывает нужно - бомжей ведь не уговоришь показаться врачу…

Когда супруг был по-свободнее, он еще ездил вместе с сестрами милосердия на базары – Ошский и Баткенский, - где они ходили по рядам – собирали продукты и одежду для бомжей. Сестры брали на себя моральную часть этого непростого дела, а от него требовалась просто мужская сила, потому что некоторые пожертвования им самим было банально не дотащить до автобуса.

Муж вспоминает один любопытный эпизод. Как-то раз на Баткенском рынке сестры подошли к одной эже, продававшей картошку, и затянули свою обычную шарманку: мы, дескать, собираем продукты для бездомных, пожертвуйте, сколько не жалко… Торговка буркнула своему молодому помощнику: «Выбери им там получше» - и тот повел его к камазу, груженному мешками с картошкой. Снял один мешок, и собирался уже отдать, но на ходу спросил, видимо, просто из любопытства: «А сколько же вам платят за эту работу?» Ну муж спокойно ответил, как есть: мол, нисколько не платят, мы волонтеры, помогаем вот бомжикам по зову сердца… Байке на секунду оторопел, а потом молча развязал мешок, и досыпал туда еще картошки – до верху, под завязку – а потом уже отдал…

И никогда сестры не уходят с базара с пустыми руками. Каждый раз им щедро отваливают , овощей, и фруктов, а продавцы с вещевых рядов отдают пеленки-распашонки для нуждающихся семей. Правда, жертвуют в основном только торговцы-кыргызы. Корейцы и дунгане скуповаты: сыпанут горсточку фиников – и все на этом. А вот наши русские братья, как ни странно, вообще ничего не дали ни разу, только ругаются на просящих. Ну что ж – Бог им судья...

Ну и, конечно, супруг бывает на встречах молодёжного клуба, участвует во всякой миссионерской движухе – например, в организации велопробега вокруг Иссык-Куля. На елке для особых детей в детском доме он был Дед-Морозом. Надо было видеть лица ребят, когда он неожиданно начал горстями бросать конфеты прямо в зал. Не конфетка, конечно, им важна, а ощущение чуда… А на православном фестивале на Иссык-Куле он играл апостола Фому, которого считают просветителем этих мест. Христианство, кстати, пришло сюда задолго до Крещения Руси и тем более ислама…

Это все, естественно, отнимает много времени и сил. Но, как говорится, рука дающая не оскудеет. Когда родилась Марина, нам набрали в соц. отделе целый мешок одежды, и несколько классных игрушек.

Мама мужа ходит в церковь у себя в селе, в Чалдоваре. Она читает и поет за богослужением, ведет огласительные беседы на местном уровне, трудится в церковном хозяйстве.

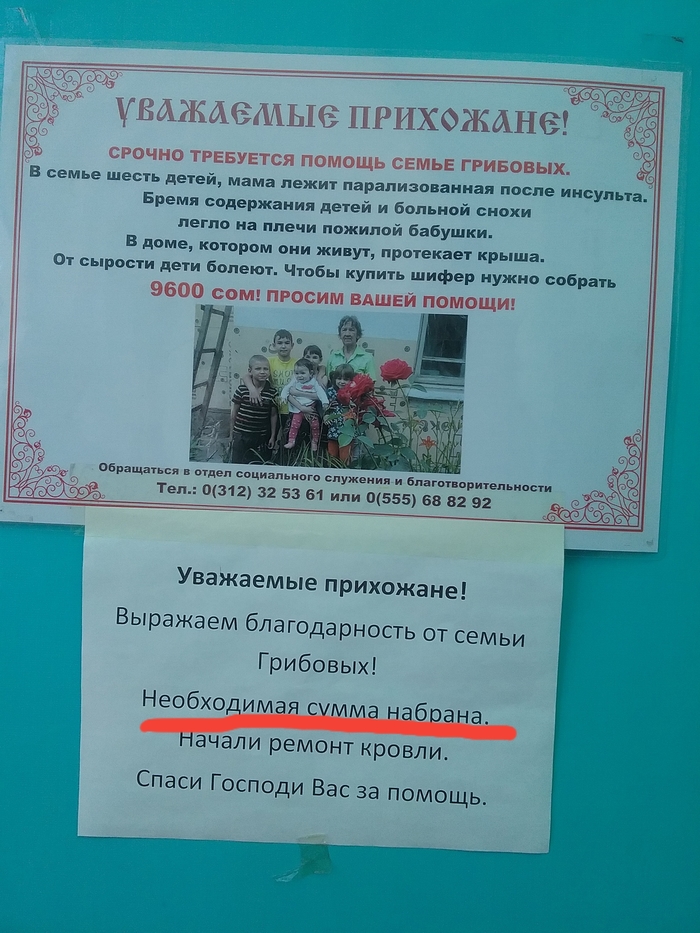

(Объявление на церковном дворе. 9600 сом набрали… это много или мало? Для кого-то – рядовой ужин в ресторане, а для бишкекчан – те самые две лепты вдовицы…)

А моя золовка, сестра мужа, печатается в православной газете и помогает своему духовнику, настоятелю храма в селе Ленинское. Она поет в хоре - у нее есть и голос, и слух, - ведет занятия воскресной школы, ездит с ребятами в летний лагерь на Иссык-Куль. На Рождество она с другими прихожанами колядует, ходит по селу. Особенно им рады одинокие старушки, которые уже не встают с постели. Для них короткое поздравление и колядка – как чудо Божие, манна с небес. Она не может вспоминать такие моменты без комка в горле…

Как-то мы пришли на рождественское представление, которое она поставила с детьми. Младшая группа показывала традиционные сценки с ангелами, пастухами и волхвами. Получилось просто и незамысловато, но когда малыши запели о Прощении, некоторые зрители были тронуты до слез.

Средняя группа подготовила серьезный взрослый спектакль. Перед нами - один день из жизни Обычного Человека, такого, как мы с вами. Он просыпается разбитый, кричит на детей, которые не хотят в садик, силком затаскивает их в машину. Соседка делает замечание, он ее посылает. На дороге его подрезают, он матерится; малыши болтают без умолку, просят наперебой каждый о своем… В конце концов он не выдерживает, срывается на детях…

На работе – не лучше. Начинается с того, что безмозглая секретарша положила сахар в кофе. А он уже десять лет пьет несладкий… Это выводит его из себя, он орет, машет руками… Лариса придумала удачный образ: герой забирается на стул. И тут же он становится таким грозным, а секретарша – маленькой и беспомощной…

И тут, как гром среди ясного неба – Обычного Человека вызывает начальник. И уже тот стоит на стуле и кричит, а наш герой кажется слабым и жалким. Неизвестно, какие претензии к нему предъявляют – мы только слышим устрашающую музыку и видим искаженное яростью лицо начальника. Наверное, Обычный Человек от страха вообще не понимает, что ему говорят.

Но вот рабочий день подходит к концу, и наш герой, усталый и раздраженный, решает оттянуться на вечеринке, куда его зазывают подружки. Ему удается немного забыться, но легче не становится, и домой он возвращается в двенадцатом часу абсолютно опустошенный. Жена тоже не в духе, и заканчивается выяснением отношений и упреками – почему он не дарит цветы и когда наконец купит шубу… Перед нами два как будто абсолютно чужих человека. А когда-то, должно быть, они любили друг друга – не просто так ведь детей рожали.

До определенного момента Обычного Человека устраивает, видимо, такая никчемная жизнь, но потом становится невмоготу. И, как это обычно и бывает, только дойдя до крайней черты, человек обращается наконец к Богу. Горячо молится…

И наступает прозрение. Он видит, что весь этот день можно было прожить по-другому – от начала и до конца. Не какой-то волшебный день, а самый обыкновенный день ЕГО жизни.

И мы снова видим Обычного Человека. Он просыпается, бодро вскакивает с постели. Кричит детям: «Э-гей, через 15 минут посадка в космолете! Занимайте свои места в креслах пилотов!» - и дети сами прыгают в машину. (Психологи, кстати, так и советуют общаться с детьми – превращать каждодневную рутину в игру.) На дворе он извиняется перед соседкой. По дороге до садика лихачи подрезают, дети донимают его своими просьбами – но он молится про себя и спокойно разговаривает с ними.

На работе повторяется все то же самое, что было вчера (внешние обстоятельства ведь не изменились!). Секретарша приносит сладкий кофе. Но герой говорит ей мягко: «Вы, Леночка, просто устали, наверное… Вы ведь отпуск еще не брали в этом году, да? А уже лето в разгаре. Может, отдохнете?..»

Вдруг его вызывают на ковер. Обычный Человек снова молится, и в кабинете у начальника старается сохранять спокойствие, аргументированно доказывает свою правоту. Кончается тем, что начальник слезает со своего стула и пожимает его руку…

После работы Обычный Человек сразу едет домой. По дороге покупает цветы. Дома просит прощения у жены, что до сих пор не купил ей шубу. Да она особо и не сердится. Как будто молодость вернулась…

Такая вот нехитрая история. Кому-то она, возможно, покажется наивной рождественской сказочкой, но я утверждаю обратное – это очень жизненно. Все руководства по тайм-менеджменту и прочие психологические бестселлеры – об этом. О том, что мы МОЖЕМ ПО-ДРУГОМУ. Но ведь нет же, живешь, как привычнее, мучаешь и себя, и других. По инерции наступаешь на одни и те же грабли каждый день, получаешь по лбу и плачешь от боли…

(Конкурс рождественских спектаклей – соревнование между воскресными школами Кыргызстана)

Ну а в последней постановке она сделала компиляцию из Льва Толстого, Бунина и Куприна, добавив лишь несколько собственных находок. Действие происходит в начале прошлого века, герои – кадеты. На балу они знакомятся с барышнями, и завязывается несколько сюжетных линий. Одна пара – это Анатоль Курагин и Наташа Ростова. Для него это – очередной флирт, а девушка влюбилась не на шутку.

Другая линия – комическая. Маменька и папенька считают кадета еще ребенком, бегают за ним с пирожками. Он стесняется их, прячется, вместе со своей избранницей – а та, бедняжка, долго не может понять, что происходит. Но заканчивается все хорошо – они наконец знакомятся, и родители благословляют детей на брак.

В спектакле есть и другие действующие лица, но название - «Холодная осень». И главные герои – оттуда. Между ними – настоящее большое чувство. Оно разрастается постепенно, поначалу они оба сомневаются во взаимности. Но вот происходит решающий разговор, юноша говорит, что любит ее, но ему еще предстоит учиться, им придётся жить бедно… Девушка плачет. Кадет пугается, но она говорит – «Это от счастья…»

И тут приходит страшная весть – началась война. Юноши идут на фронт, а их возлюбленные становятся сестрами милосердия. И не известно, вернется ли кто-то из них живым…

А в конце золовка сама вышла на сцену и зачитала отрывок из «Дней окаянных» - простые и точные слова о России, которой больше нет и никогда не будет…

Конечно, спектакль не перескажешь в двух словах – его надо смотреть. Но впечатление осталось сильное. Радость – как от всякой встречи с талантом. Дети играли хорошо – и можно себе представить, какой труд за этим стоял: надо было и текст выучить, и в роли вжиться… А это ведь не профессиональные артисты, это обычные выпускники воскресной школы при скромном сельском храме. И не где-нибудь в Подмосковье, а в Кыргызстане, в мусульманской стране, на минуточку…

На самом деле, о том, что делают мои родные для церкви, я могла бы написать целую книгу. Может быть, и напишу её… когда-нибудь. А пока что ограничусь этими краткими строками.