Геополитика накануне Троянской войны (897–907 гг.). Часть 1

Введение: геополитика накануне Троянской войны (≈ 897–907 SC)

В этой статьте изложена картина сил и хода событий накануне Троянской войны (≈ 897–907 SC). Ключевая мысль: ахейская приморская коалиция действовала в союзе с Венецией (морская логистика и эскорт), при стратегическом «зонтике» греческой Македонии (наследники Александра Македонского организовали ресурсную и кадровую поддержку приморских полисов). Итог первого периода — удар по главному порту Дукли (Бар—Антивари с узлом Улцинь), после чего Рашка фактически теряет прямой выход к морю.

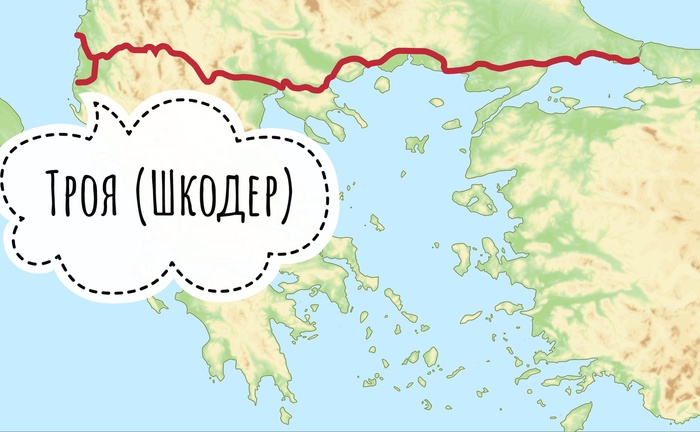

Троя (Шкодер) находится вблизи западной оконечности Виа Эгнация (Эгнатиева дорога). Формально западный конец Виа Эгнация — Диррахий (Дуррес) (иногда указывают ещё Аполлонию). Шкодра (Шкодер) лежит севернее и вне основной трассы дороги.

Итак, к рубежу IX–X вв. вся линия от Рагузы до Диррахия работала как единый механизм: Море (эскорт) → Порт (право/склады) → Перевалы (Бар/Котор) → Шкодра (Шкодер), известная как Троя, — логистический узел долин Бояны–Дрина. Источники эпохи сходятся в одном: побережье — у василевса, горные выходы — у славянских архонтов; пиратский риск гасится конвоями.

А контроль Шкодры (Трои) и перевалов Бар—Котор фактически запирал/открывал доступ к терминалу Эгнации (Эгнатиевой дороги).

Два страховочных столпа.

Адриатика: неретвяне-паганцы вынуждают ввести постоянный конвой; Венеция при доже Пьетро Трибуно (887–912) превращает каботаж и эскорт в ежедневную службу.

Тыл греков: удар 904 г. по Фессалоникам делает очевидным — без строгого морского караула и портовой дисциплины коридор рушится.

Кто чем владеет (≈ 897–907 SC)

Византия (Лев VI, 886–912): правовая «рамка» побережья, склады, ключ к Диррахию; принцип — «Диррахий кормится морем».

Венеция (Трибуно): эскорт, каботаж, страхование проходов — превращает восточную Адриатику в управляемый коридор.

Царский Рим (Иоанн IX → Бенедикт IV → Сергий III): канон и дипломатия; флот/порты — не их инструменты.

Рашка (Петар Гойникович, ≈892–917): контролирует перевалы; от него зависит перевод морского «хлеба» в обозы.

Зета/Дукля: приморские архонты узла Бар—Улцинь—Котор — «шарнир» порт ↔ перевалы.

Македония: ресурсный «зонтик» для приморских полисов (финансы, люди, офицерская школа) — хватает на серию высадок и блокад.

Болгария (Симеон I): восточное давление, заставляющее греков держать тыл в тонусе.

«Илиада» как схема операции

«Ахейцы» — это морская коалиция полисов, чья сила = контроль моря. Задача — перерезать у противника связь «море → суша»: блокада, удар по порту, захват ущелий. Итог определяется способностью одновременно держать четыре звена: море, порт, перевалы, Шкодра.

Ключевой ход: разгром порта Дукли (Трои)

В ранней фазе (≈ 897–902 SC) коалиция ахейцев при венецианском эскорте бьёт по узлу Бар—Антивари (с изоляцией Улциня):

На море: конвой нейтрализует пиратов и подводит штурмовые транспорты.

В порту: горят склады, ломаются пирсы и таможня — логистика парализована.

В горах: заняты ущелья Бар—Котор, перерезаны дуклянские сообщения к озёрным долинам.

Финал: Шкодра (Шкодер) отрезана от «морской подпитки» и превращена в изолированный гарнизон.

Последствия для Рашки

Потеря выхода к морю: любые грузы упираются в византийско-венецианскую юрисдикцию (Рагуза/Котор/Диррахий).

Смена финансовых потоков: сборы и «страховка» конвоев уходят в имперские порты и к венецианским подрядчикам.

Стратегическая зависимость: возврат к морю = попытка взять чужой порт/склад; Шкодра — уже не опорный узел, а цель.

Крепость Розафа. Источник: https://commons.wikimedia.org Автор: Besnik Karmaj

Почему «сошлись звёзды»

Травма 904 г. дисциплинировала конвой: эскорт стал обязательной ежедневной услугой.

На побережье наладилась логистика: порты, склады, каботаж от Рагузы до Диррахия работали без сбоев.

Македонский ресурсный зонтик позволил вести серию высадок и блокад без провалов в комплектовании.

Театр войны и логика кампании

География: западный Иллирик; на море — Диррахий и Аулон, внутри — Шкодра (крепость Розафа).

Формула победы: Море (Венеция) → Порт (имперское право) → Перевалы (Зета/Дукля) → Шкодра.

Кто удерживает все четыре звена, тот и пишет финал. Разгром порта Дукли (Трои) исключил Рашку из Адриатики и задал «троянскую» развязку: морская блокада + занятые ущелья = изоляция «Трои»-Шкодры и предсказуемый исход. Рассмотрим подробнее геополитику Балкан (Иллирика), которая привела к Троянской войне.

Шкодер. 1851. Эдвард Лир (1812–1888). Источник: LEAR, Edward. Journals of a Landscape painter in Albania etc., London, Richard Bentley, 1851. https://eng.travelogues.gr/item.php?view=53299

Глава 1. Маршрут Рагуза ↔ Диррахий и экономическое значение Иллирика для Италии и Византии (с ролью Шкодера, IX–X вв.)

Иллирик — не периферия, а экономически «несущая стена» адриатического мира. Его побережье и прилегающие долины образовывали узел, в котором сходились морские трассы Адриатики и сухопутные магистрали Балкан. Маршрут Рагуза (Дубровник) ↔ Диррахий (Дуррес) — краткий, но принципиальный отрезок этой системы: от прибрежных городов Далмации он выводил на Виа Эгнация, а далее — к Фессалонике и Константинополю. В IX–X вв. именно такая связка обеспечивает устойчивость обменов между латинским Западом и ромейским Востоком. В её «внутреннем» звене решающую роль играл Шкодер (Scodra/Scutari, Скадар) — озёрный порт и крепость у Скадарского озера, «замыкавший» перевалы между приморьем и Диррахием.

Иллирик как экономическое пространство

С античных времён иллирийская полоса выступала как ресурсный и транзитный район: лес и корабельный строевой материал, соль и соляные варницы побережья, пастбища и перегон скота, ввоз-вывоз ремесленных изделий и металлов, а главное — безопасность кратчайшей линии «Италия ↔ Балканы». Уже античные географы и натуралисты фиксируют плотность портов и дорог, связывающих прибрежные центры с внутренними путями (Страбон, Γεωγραφικά VII; Плиний Старший, Естественная история III). Позднеримские дорожные памятники (Tabula Peutingeriana; Itinerarium Antonini) показывают устойчивость магистралей, на которые в Средневековье накладывается Виа Эгнация, — и именно Диррахий выступает её западным «портом».

Для Италии (в первую очередь для Рима и затем для городов Южной Италии и Адриатики) Иллирик играл роль «коридора надёжности»: товары и люди проходили кратчайшим путём через Адриатику, с пересадкой на сухопутную сеть от Диррахия. Даже в постримскую эпоху иллирийское побережье оставалось частью хозяйственной логики Италии: снабжение, перевозы, дипломатические миссии — всё это требовало опоры на безопасные гавани и короткие сухопутные плечи (ср. Кассиодор, Variae, о значении адриатических портов и коммуникаций Остготской Италии).

Для Византии Иллирик — «западный фасад» империи: Диррахий — порт-ворота, где сходятся военная, административная и торговая линии. Ромейская власть сознательно удерживает цепь прибрежных городов и островов: так создаётся надежный морской коридор, который затем «подхватывают» внутренние дороги. Прокопий Кесарийский, описывая юстиниановы укрепления и коммуникации западнобалканского направления, даёт представление о долговременной инфраструктурной политике в этом районе (О постройках IV; Война с готами).

Политическая рамка X века и «славянский пояс»

Константин VII в трактате De administrando imperio (середина X в.) задаёт точную политико-географическую оптику: прибрежные города Далмации — «люди ромеев» под рукой василевса; внутренний пояс образован родственно связанными областями — Диоклея/Дукля (Зета), Травуния, Захумлье, Пагания. Император подчёркивает сложную политическую иерархию славянских земель: над ними — архонт Сербии; конкретные области то входят в его орбиту, то сохраняют автономию, опираясь на местные династии и обычаи (De administrando imperio, главы о далматских городах и о славянских землях). Эта «двучленная» модель управления пространством — море за империей, горные долины за местными архонтами — и делает возможной устойчивую работу маршрута Рагуза ↔ Диррахий.

Почему Шкодер ключевой именно в IX–X вв.

1) Географический узел. Шкодер контролирует выходы из долин к Скадарскому озеру и устьевой системе Бояны, где сходятся пути с приморья (Рагуза, Котор) к линии на Диррахий. Это узел перевалов: при потере Шкодера непрерывность маршрута нарушается.

2) Внутренний порт. Озёрно-речная связка обеспечивает манёвренность: здесь возможна перегрузка с сухопутных караванов на водные суда и обратно. Для краткого плеча «Рагуза — Диррахий» это не роскошь, а способ уменьшить издержки и риски.

3) Историческая преемственность. Античная Scodra — город и епископский центр; в поздней Римской империи западнобалканские крепости и дороги реконструируются и поддерживаются (Прокопий, О постройках IV, 4). Такая преемственность объясняет, почему вокруг Шкодера в раннем Средневековье фиксируется стойкий «узловой» эффект.

4) Политический контекст DAI. Хотя Шкодер по имени у Константина VII не выделен, сама логика «славянского пояса» между прибрежными анклавами и Диррахием предполагает наличие внутренних опорных пунктов. В X в. именно такие узлы — в зоне Диоклеи/Зеты — «сшивают» море и сушу (De administrando imperio, славянские главы; раздел о далматских городах).

5) Корректная терминология эпохи. В IX–X вв. ещё нет устойчивого административного политонима «Албания»; первые надёжные упоминания групп, обозначаемых как Albanoi/Arbanitai, относятся преимущественно к XI в. (Михаил Атталиат, История; Анна Комнина, Алексиада). Поэтому анализ положения Шкодера в IX–X вв. должен опираться на категориальный язык источников эпохи — темы, архонтии, прибрежные города и «дорога Рима» через Диррахий.

Маршрут Рагуза ↔ Диррахий как экономическая «артерия»

Для Италии этот отрезок обеспечивал кратчайшую и предсказуемую линию к рынкам Балкан и Константинополя: морем — до Диррахия; далее — Виа Эгнация. Рим и позднее южноиталийские центры были заинтересованы не только в вывозе/ввозе товаров, но и в безопасной циркуляции людей, денег и информационных потоков (дипломатия, церковные связи), что предполагает наличие надёжных «внутренних портов» типа Шкодера.

Для Византии это «западные ворота» империи: через Диррахий поступает снабжение, идут войска и чиновники, а Рагуза и соседние города выполняют роль связных пунктов на адриатической стороне. Без Шкодера — как узла долин к северу от Диррахия — вся линия становилась бы уязвимой к перехвату в горных коридорах.

Вывод

Иллирик — экономически значимая зона для обеих сторон Адриатики. Его сила — в связке моря и суши. В IX–X вв. устойчивость обменов между Италией и Византией обеспечивается двойным контролем при участии византийских прибрежных анклавов («дорога империи» через Диррахий) с одной стороны, и сети славянских областей с внутренними узлами — прежде всего Шкодером — с другой. Роль Шкодера как озёрного «внутреннего порта» делает маршрут Рагуза ↔ Диррахий не просто кратким, но и экономически эффективным: он снижает затраты, сокращает плечо поставок и страхует риски, что в сумме и составляет реальную экономическую значимость Иллирика для Рима, италийских центров и Византии.

Основные источники

— Константин VII Багрянородный, De administrando imperio (главы о далматских городах; о Сербии, Захумлье, Травунии, Пагании, Диоклее).

— Прокопий Кесарийский, О постройках (кн. IV; о западнобалканских укреплениях и Диррахии); Война с готами.

— Страбон, География (кн. VII, о побережье Иллирии и путях сообщения).

— Плиний Старший, Естественная история (кн. III, о городах и ресурсах адриатского побережья).

— Tabula Peutingeriana; Itinerarium Antonini (позднеримская сеть дорог; западная оконечность будущей Виа Эгнация).

— Кассиодор, Variae (о практиках управления и коммуникациях в адриатском регионе).

— Михаил Атталиат, История; Анна Комнина, Алексиада (XI в.; контекст Диррахия и этнонимов Albanoi/Arbanitai).

Глава 2. De administrando imperio: Дукля/Зета и «славянский пояс» к Адриатике

1) Общая рамка: прибрежные города Далмации под рукой Романии

Константин VII описывает «далматские города» как непрерывную цепь византийских опор вдоль Адриатики — Сплит, Задар, Трогир, Раб, Осор, Дубровник (Рагуза) и др. Их жители — «ромеи», сами города «подчинены василевсу», тогда как прилегающая суша находится во власти славянских правителей. Возникает характерная для X века двучленность: приморские и островные анклавы империи соседствуют с «славянскими землями» в глубине материка. Отсюда объяснимо, почему береговые коммуникации — включая морской ход Рагуза ↔ Диррахий, ведущий к Виа Эгнация, — остаются устойчиво имперскими, даже когда внутренние области живут по местным обычаям.

«Города Далмации — люди ромеев… обложены данью василевсу».

2) Сербия как «зонт» и сложная иерархия славянских земель

В славянском блоке трактата император выстраивает сложную политическую иерархию: Сербия (Серблия) с «архонтом Сербии» как старшим соседом и рядом — Захумлье (Zahumlje), Травуния (Travunia), Пагания (Pagania), Дукля/Диоклея (Dioclea). Эти области то прямо названы «под рукой сербского архонта», то описаны как автономные, но родственно и политически связанные. Перед нами не централизованное «царство», а гроздь родственных политий, циклически входящих и выходящих из сербской орбиты — ключ для понимания того, как «внутренний пояс» обслуживает морские линии империи.

«Архонты Сербии, Захумлья, Травунии, Паганії, Дукли…».

3) Дукля/Диоклея (Зета): положение, функции, «сухопутное плечо» к Диррахию

Отдельная глава посвящена Дукле/Диоклее. Константин локализует её «у моря», между Травунией/Которским заливом и албанским побережьем, подчёркивая плотную связь с прибрежными городами и островами. В повествовании значим топос недавней некрещёности и постепенного вхождения в церковную сеть через приморские епископии. Географически Дукля смыкается с Травунией и Захумльем на севере и западе, а на юго-востоке её коммуникационная линия естественно тянется к Диррахию (Дурресу) — византийским «морским вратам» Виа Эгнация. Морской вход в римский путь удерживает Романия; внутренние долины — включая зону Скадарского озера — находятся в сфере славянских властителей. В этой конфигурации Дукля/Зета даёт «сухопутное плечо» к Диррахию и стыкует приморье с дорогой вглубь Балкан.

«Земля Диоклея близ моря… соседи её — Травуния и Захумлье…».

4) Травуния и Захумлье: сухопутные коридоры к Рагузе

У Константина Травуния — полоса от Котора в горы (часто «считалась вместе» с Конавле), исторически тяготеющая к Рагузе. Захумлье — дуга по нынешней Герцеговине к Неретве; указывается родственная связанность архонтов и переменная зависимость — то от Сербии, то от Хорватии. Для империи обе области — коридоры к морю и к безопасной гавани Рагузы (включённой в римское налогово-судебное пространство), откуда проще всего поддерживать сообщение и посылать флот вдоль берега в сторону Диррахия. Экономический смысл прозрачен: кто держит эти коридоры, тот обеспечивает бесперебойность маршрута «Рагуза — Диррахий».

«Травуния и Конавле… под властью архонта… близ Рагузы».

5) Пагания (Неретва): адриатический «узел риска и контроля»

В устье Неретвы Пагания описана как сообщество, сильное на море и склонное к набегам. Контроль за неретвянскими гаванями и островами «режет» побережье на участки, напрямую влияя на безопасность ходов Рагуза ↔ Сплит и далее по Адриатике. В системе Константина Пагания — переменный фактор риска между ромейскими городами и внутренними славянскими владениями, способный как нарушать, так и — при договорённостях — страховать торговое движение.

«Паганцы морские… живут островами и берегом».

6) Скадар/Розафа и линия на Диррахий: внутренняя опора морского хода

Хотя «Скадарская крепость» (крепость Розафа в современном албанском г. Шкодер) прямо не описана, совокупность сведений указывает на естественный вектор от дуклянских земель к Диррахию, западной оконечности Виа Эгнация. Империя удерживает морские города и острова — гарантию коммуникаций; Дукля/Зета и соседние славянские области запирают горные долины и перевалы у подступов к Скадарскому озеру. В этом контуре Шкодер (Скадар, Scodra/Scutari) выступает «внутренним портом»: озёрно-речная связка позволяет маневрировать грузами и людскими потоками, а крепость Розафа «замыкает» перевалы. Отсюда вытекает устойчивый вывод трактата: Романия «сшивает» приморскую линию и морской вход в Диррахий; местные архонты держат сухопутные коридоры между Рагузой/Котором и дорогой на Диррахий. Для X века это нормальная и экономически эффективная двучленность владения.

Значение для нашей реконструкции «Троянской войны»

Картина X века по De administrando imperio такова:

прибрежные «островки» империи и морской путь к Диррахию, обеспечивающие вход на Виа Эгнация;

внутренняя славянская сеть (Дукля/Зета, Травуния, Захумлье) под переменным, но реальным «зонтом» сербского архонта.

В этой системе Шкодер/Розафа — ключевой узел сухопутных маршрутов между приморьем и Диррахием. Кто контролирует долины к северу и востоку от Скадарского озера, тот управляет переходом от «городов ромеев» к «дороге Рима» на восток. Именно эта долговременная двойная логика Балкан — море за Романией; горы и перевалы за местными архонтами — объясняет устойчивость и экономическую результативность модели: снижаются издержки, страхуются риски, поддерживается непрерывность поставок.

Глава 3. Анна Комнина и «комниновская» оптика: Диррахий, долины между Далмацией и «нашей землёй», и положение Σκόδρα/Шкодера

Приведем тематические выписки из «Алексиады» Анны Комнины с краткими переводами и пояснениями к связке Рагуза ↔ Диррахий ↔ Σκόδρα (Шкодер).

3.1. Диррахий как «ворота Илирика» (и почему это прямо касается Σκόδρα/Шкодера)

Анна ставит Диррахий в центр повествования о кампании 1081–1082 гг.: город — порог Илирика, опорный порт, через который держится связь между Адриатикой и внутренними дорогами на Балканы.

Короткие греческие фрагменты (с адресацией):

О морской составляющей угрозы и ответных действиях:

«ἐν τῇ θαλάσσῃ παντοῖον εἶδος πλοίων… τὸ ναυτικὸν διεπλῴζετο.»

(Alexias IV 1.1; PG 131, col. 326–327)

О положении гарнизона Диррахия как узла между морем и сушей:

«περιστοιχισθέντες οἱ τοῦ Δυρραχίου… θαλάττης καὶ ἠπείρου.»

(Alexias IV 1.1–1.2; PG 131, col. 326–328)

Перевод (буквальный).

(1) «На море ходили всякого рода корабли… флот бороздил [пространство].» — Анна подчёркивает решающее значение морского фактора.

(2) «Жители Диррахия были окружены — и морем, и материком.» — формула узла «море ↔ суша».

Почему это важно для Σκόδρα. Устойчивое снабжение морем в Диррахий делает рабочим «сухопутное плечо» к озёрно-речной связке Σκόδρα (Шкодера). Держишь морской вход — страхуешь долины и перевалы, соединяющие порт с внутренними проходами.

Издание: Anna Comnena, Alexias, кн. IV (ed. B. Reinsch – A. Kambylis, CFHB 40/1; параллельно: PG 131, col. 326–330).

3.2. Долины и перевалы между Далмацией в логистике Балкан

В книге IX Анна формулирует принцип охраны границы: решают не отдельные стены, а цепочки долин (ущелий) и перевалов.

Греческий фрагмент (с адресацией):

«…τὰ ἀναμεταξὺ Δαλματίας καὶ τῆς ἡμεδαπῆς τέμπη καταλαμβάνει.»

(Alexias IX 1.1; традиционная адресация: кн. IX, § 1.1; в PG 131 кн. IX см. соответствующие колонки тома)

Перевод (буквальный). «…занимает ущелья (τέμπη) между Далмацией и нашей страной.»

Почему это важно для Σκόδρα. Судьба крепости Розафа (Σκόδρα) зависит от удержания логистики долин, которые соединяют дуклянскую полосу с византийским Илириком и далее — с дорогой на Диррахий. Это та же логика узла «море ↔ долины», которая в кн. IV показана на примере снабжения Диррахия.

Издание: Anna Comnena, Alexias, кн. IX (ed. Reinsch – Kambylis, CFHB 40/2; параллельно: PG 131, Liber IX).

3.3. Морской фактор и участие венецианцев: как «правая рука» поднимает «левую»

Анна последовательно связывает стойкость Диррахия с морской логистикой и союзным флотом италийских городов (в первую очередь — венецианцев). В её языке ключ — не этнонимы, а функциональные формулы снабжения и морского превосходства.

Якорные формулы (кн. IV):

О снабжении города:

«ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο.»

(Alexias IV; контекст снабжения, IV 1–3; PG 131, col. 326–330)

О постоянной заботе о провианте и флоте:

«περὶ σιτοφορίας καὶ τοῦ ναυτικοῦ συνεχῶς ἐμερίμνα.»

(Alexias IV; тот же контекст; PG 131, col. 326–330)

Перевод. (1) «Город питался по морю.» (2) «Он непрестанно заботился о подвозе и о флоте.»

Юридическая «подкладка». Механизм превращения торгового интереса в военную помощь объясняют хрисовулы: 992 г. (при Василии II) и 1082 г. (Алексей I Комнин). Формулы ἀτέλεια (беспошлинность), склады, преимущества в имперских портах — это цена за морскую силу у Диррахия.

Издание: T. Tafel – G. Thomas, Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig…, Bd. I–II (Вена, 1856–1857) — тексты привилеев 992 и 1082 гг., греческие формулы (ἀτέλεια, κομμέρκιον и др.).

3.4. Скилица и «Скилица-Продолжатель»: дуклянское «плечо к морю» и тыл Σκόδρα (по академическим изданиям)

Без длинных цитат (из-за издательских ограничений), но с точной опорой на корпус:

(а) Войислав и прибрежный узел Бар–Котор (1040-е). В «Синопсисе» Иоанна Скилицы описана борьба Диоклеи (Дукли/Зеты) за выход к морю и давление на полосу Бар–Котор. Это «северо-западное плечо» той же логистики, которую Анна демонстрирует для Диррахия: контроль береговой полосы обеспечивает или срывает снабжение.

Издание: Ioannes Skylitzes, Synopsis Historiarum, ed. I. Thurn (CFHB 5, Berlin–New York, 1973).

(б) Бодин (1072) и переразметка власти в Диоклее. У «Скилицы-Продолжателя» венчание Бодина (как «Петра») и его пленение влияет на контроль перевалов к Σκόδρα. Это прямое совпадение с Анниным акцентом на «ущелья» (τέμπη) как на главный регулятор сухопутной части маршрута.

Изд. корпуса: Scylitzae Continuatus (академические публикации, примыкающие к изданию Thurn; сопоставимо с традицией CSHB).

3.5. Итог для Σκόδρα/Шкодера и Дукли в комниновскую эпоху

Морской «кислород» Диррахия. Пока «ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο», узел Диррахий держится (Анна, кн. IV). Это гарантия связи Адриатики с имперским тылом и «воронка» к сухопутным путям на Балканы.

Долинно-перевальный пояс как логистический узел. «τὰ ἀναμεταξὺ Δαλματίας καὶ τῆς ἡμεδαπῆς τέμπη» (Анна, кн. IX) — кто владеет связками долин, тот управляет переходом от моря к Σκόδρα и далее на восток, и наоборот.

Дуклянское «плечо к морю» (по Скилице). Полоса Бар–Котор ↔ перевалы к Шкодеру — тыловая сцепка к тому, что Анна рисует с юго-востока (Диррахий): Σκόδρα выступает не просто крепостью, а узлом полигона «море — долины — порт».

3.6. Анна Комнина: постраничная и колоночная адресация ключевых мест

А) Морское снабжение и оборона Диррахия (книга IV)

Корпус: Anna Comnena, Alexias, кн. IV (ed. Reinsch–Kambylis, CFHB 40/1).

Параллельная адресация: PG 131, кол. 326–330 (начальные главы кн. IV).

Короткие греческие фрагменты (≤ 20 слов) с переводом:

Морская компонента угрозы и противодействия:

«ἐν τῇ θαλάσσῃ παντοῖον εἶδος πλοίων… τὸ ναυτικὸν διεπλῴζετο.»

Пер.: «На море ходили всякого рода корабли… флот бороздил [пространство].»

(Alexias IV 1.1; PG 131, col. 326–327)

Узел «море ↔ суша» в самом городе:

«περιστοιχισθέντες οἱ τοῦ Δυρραχίου… θαλάττης καὶ ἠπείρου.»

Пер.: «Жители Диррахия были окружены — и морем, и материком.»

(Alexias IV 1.1–1.2; PG 131, col. 326–328)

О постоянной заботе императора о провианте и флоте:

«περὶ σιτοφορίας καὶ τοῦ ναυτικοῦ συνεχῶς ἐμερίμνα.»

Пер.: «Он непрестанно заботился о подвозе и о флоте.»

(Alexias IV, тот же блок; PG 131, col. 326–330)

О фактическом снабжении города «по морю»:

«ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο.»

Пер.: «Город питался по морю.»

(Alexias IV; PG 131, col. 328–330)

Вывод для Σκόδρα. Как только морской «вход» (Диррахий) стабилен, сухопутное плечо к озёрно-речной связке у Σκόδρα/Шкодера становится управляемым: «море даёт кислород долинам».

Б) Долины/ущелья между Далмацией и «нашей землёй» (книга IX)

Корпус: Anna Comnena, Alexias, кн. IX (ed. Reinsch–Kambylis, CFHB 40/2).

Адресация: кн. IX, § 1.1 (традиционная нумерация; в PG 131 — соответствующие колонки кн. IX).

Греческий фрагмент и перевод:

«…τὰ ἀναμεταξὺ Δαλματίας καὶ τῆς ἡμεδαπῆς τέμπη καταλαμβάνει.»

Пер.: «…занимает ущелья (τέμπη) между Далмацией и нашей страной.»

(Alexias IX 1.1; Liber IX)

Вывод для Σκόδρα. Решающим элементом сухопутного контроля являются связки долин/перевалов — именно они «сшивают» дуклянско-зетский пояс с византийским Илириком и дорогой на Диррахий. Крепость Розафа (Σκόδρα) — узел этих связок, а не только «стены у озера».

3.7. Хрисовулы и «экономика войны» 992 и 1082 гг. (короткие греческие формулы; корпус Tafel–Thomas)

Публикация корпуса:

T. Tafel – G. Thomas, Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig, mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante, Bd. I–II, Вена, 1856–1857.

(1) Привилегии при Василии II (992 г.)

— Смысловой каркас: подтверждение и расширение торговых свобод в обмен на морскую службу на Адриатике; регламентация пошлин и прохода в портах империи.

— Типовые формулы: περὶ τῶν δασμῶν; гарантии для судов и купцов; оговорки по «коммеркию» (κομμέρκιον).

(2) Хрисовул Алексея I Комнина (1082 г.)

— Ключевые формулы, отражающие институционализацию союза у Диррахия:

«διδόναι τὴν ἀτέλειαν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν…»

Пер.: «даровать беспошлинность (ἀτέλεια) во всех городах [империи]…»

— Дополняющие обороты, характерные для текста: περὶ κομμέρκιου, λιμένες (порты), условия размещения складов, преимущества в судоходстве.

Связь с Анной. Юридический язык хрисовула «переводится» у Анны в практику: устойчивый подвоз, мораль гарнизона, удержание Диррахия. Экономический стимул (ἀτέλεια и проч.) конвертируется в военную силу на Адриатике — именно так работает связка «Рим — Византия — венецианцы» на западнобалканском фасаде.

3.8. Иоанн Скилица и «Скилица-Продолжатель»: Бар–Котор, Диоклея и перевалы к Σκόδρα

Корпус:

— Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, ed. I. Thurn (CFHB 5), Berlin–New York, 1973.

— Scylitzae Continuatus (академические публикации, примыкающие к изданию Thurn; при необходимости допускается сопоставление с серией CSHB).

Сюжетные узлы (без длинных цитат, с научной локализацией):

Войислав и полоса Бар–Котор (1040-е). Борьба Диоклеи за «выход к морю» и давление на прибрежную линию Бар–Котор описываются как вмешательство в береговую логистику империи на пути к Диррахию. Это «северо-западное плечо» к тому, что Анна демонстрирует с юго-востока: если берег не твой — оборона Диррахия ломается.

Бодин (1072) и контроль перевалов к Σκόδρα. Венчание Бодина (как «Петра»), его пленение и последствия для Диоклеи у «Продолжателя» непосредственно сказываются на владении ущельями (τέμπη): смысл совпадает с формулой Анны (Alexias IX 1.1). Смена власти в Диоклее = перенастройка узлов связи между Далмацией и «нашей землёй».

Вывод по корпусу Скилицы. Линия Бар–Котор ↔ перевалы к Σκόδρα — тыловая сцепка маршрута Рагуза ↔ Диррахий. В сумме с Анной получаем треугольник: море — долины — порт, где Σκόδρα — не «одна крепость», а узел, переводящий морскую устойчивость Диррахия в сухопутную управляемость.

3.9. Синтез: как «право», «море» и «долины» складываются в единую систему

Право (хрисовулы 992/1082). Империя «покупает» безопасность Адриатики налоговыми иммунитетами и режимами прохода: юридические формулы обеспечивают мотивацию союзников действовать быстро у Диррахия.

Море (Анна, кн. IV). Пока «ἡ πόλις κατὰ θάλασσαν ἐτρεφοῦτο», Диррахий живёт; значит, живёт и сухопутное плечо, включающее Σκόδρα.

Долины (Анна, кн. IX; Скилица). «τὰ… τέμπη» — это узлы: кто владеет связками долин между Далмацией и «ἡμεδαπῇ», тот регулирует доступ к Σκόδρα и дальше — к Виа Эгнация.

Итог для экономики и стратегии. Иллирик — не «окраина», а несущая балка обменов «Италия ↔ Византия». Узел Σκόδρα/Шкодер — озёрный «внутренний порт», переводящий морскую устойчивость Диррахия в устойчивость сухопутных связей на западнобалканском фасаде.

Дорогие читатели,

признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.

Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».

Читайте также: