Долгий взгляд (2)

Продолжаем знакомиться с книгой Ричарда Фишера.

Временной стресс номер один: давление капитализма. Сегодня фамильные предприятия с историей в сотни лет уступают требованиям инвестора, как это произошло с компанией Timken. Инвестору нужна сиюминутная прибыль, а не долговечность предприятия. Компанию разбили, получили профит, а потом избавились от её акций. Сопротивление семьи Тимкенов ничего не изменило. Основатель фирмы Генри Тимкен завещал своим сыновьям сохранять независимость, но мир изменился. Сегодня все работают в системе с искажёнными нормами. Всё нужно здесь и сейчас. Неудивительно, что средний возраст ведущих компаний упал с 60 лет в пятидесятых годах до 20 сегодня. Те, кто правят бал, всё меньше инвестируют в основной капитал и всё больше выкупают свои акции и платят дивиденды.

Этот короткий взгляд инвесторов отметил ещё Кейнс в 1936 году. Поведение финансовых инвесторов стало напоминать поведение игрока, стремящегося обыграть толпу. Сыграли свою роль крах инвестиционных пузырей и особенно требование регуляторов о поквартальной отчётности. По идее прозрачность должна противодействовать нечестности. Это серьёзно повлияло на процесс принятия решений в компаниях. Если приходится постоянно давать обещания рынку, это само собой укорачивает твою перспективу, и в первую очередь – принуждает сокращать инвестиции. За строптивость тебя накажет как инвестор, так и твои коллеги, которые не будут в восторге, если им порежут премиальные в случае недостижения квартальных показателей. В этом климате процветают стратегии «доения завода» (выжать как можно больше из оборудования и людей) и IBG-YBG (психология временщика). Высокие зарплаты в финансовых компаниях поощряют агрессивное поведение с приоритетом краткосрочных прибылей.

Если зарплата менеджера завязана на курс акций его компании, не стоит ожидать от него решений на долгую перспективу. Неверный стимул – причина многих неприятностей. В дождливый день трудно найти такси под вечер, в том числе и потому, что кто-то уже выполнил план на день и поехал домой. Правильно говорил Гудхарт:

Когда мера становится целью, она перестаёт быть хорошей мерой.

Автор уверен, что тот капитализм, свидетелями которого мы являемся – не единственный капитализм, который имеет право на существование. Его роль можно переосмыслить. В предложениях недостатка нет: сегодня выступают за «сознательный», «инклюзивный», «вечный» капитализм. Прибыльность от нового фокуса на долгую перспективу вряд ли пострадает. Исследования показывают, что выручка у компаний с далёким горизонтом росла в среднем на 47% быстрее, чем у остальных. Но для того, чтобы весь западный рыночный капитализм стал таким, возможно, придётся искать идеи в незападных культурах. Хорошим примером может послужить Япония – страна традиций и родина многих старейших бизнесов. Японский опыт показывает, что когда людей стимулируют инвестировать в долгосрочный успех своего работодателя, это может радикально изменить траекторию компании.

Рецепт коммерческого долгожительства часто состоит в том, что компания ориентирована на удовлетворение вечных потребностей человека. Игра может принимать разные формы, но стремление играть всегда остаётся с нами. Так и Nintendo тоже остаётся с нами, начав с игральных карт. Помимо подобных «доброжелательных монополистов», многие компании-долгожители связаны с институтами власти и религии – вещами достаточно долгоживущими. Что ещё связывает большинство из них – это признание того, что они обеспечивают стабильность и благополучие широких слоёв общества.

Временной стресс номер два: политика. В условиях демократии трудно рассчитывать на сохранение своего поста в течение длительного времени. Отец рейганомики Дэвид Стокман запомнился весьма откровенным высказыванием на этот счёт:

Я не собираюсь тратить политический капитал на проблемы кого-то другого в 2010 году.

Ещё бы: со своего поста он был уволен уже в 1985 году. А фокус на неблагодарных долгих целях остаётся серьёзным вызовом для каждого политика вне зависимости от ориентации и окраски. Часто на долгом развитии концентрируются после выхода из кризиса.

Любая область политики характеризуется набором проблем, каждая из которых имеет свою неотложность и свой ритм. Быстротекущие захватывают наше внимание, а те, что медленно развиваются, предсказуемым образом игнорируются до самого последнего момента. Так все силы бросаются на преодоление последствий природных бедствий, но мало делается для противодействия изменению климата. Скандалы в больницах занимают первые страницы газет, а про устойчивость бактерий к антибиотикам можно в лучшем случае прочитать где-нибудь в «подвале». Криминальная хроника – излюбленная тема журналистов, чего не скажешь о неравенстве между поколениями. Так же теракты неизбежно заставляют быстрее биться сердца, в отличие от международных договоров. Крах на бирже – убойный материал, а глобализации посвящены аналитические статьи, которые не читает широкая публика. Искусственный интеллект – хит эпохи, но вот о хранении отходов атомной энергетики предпочитают забывать.

Некоторые исследователи называют это несоответствие между длительностью феномена и политикой «несоответствием времени». Даже если кто-то решится сделать полезное решение – где гарантия того, что его не отменит твой сменщик на посту?

Кто-то скажет, что это негативное свойство демократии. И ошибётся. При авторитарном режиме тоже есть проблемы с долгим взглядом. Действующий монарх правит в постоянном страхе дворцового переворота и часто гнобит своих потенциальных «сменщиков», ухудшая при этом перспективы своей страны в перспективе. Если же посмотреть на правление китайских коммунистов, то оно включило в себя много конъюнктурных начинаний, которые катастрофически отразились на благополучии граждан. Один Большой скачок чего стоит.

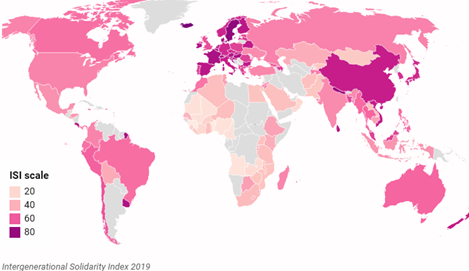

В конце главы автор привёл рейтинг межпоколенческой солидарности, который рассчитывают по долгосрочным параметрам благосостояния наподобие деградации лесов или количества учеников в классе. Так вот, Китай попал там всего лишь на 25 место. Правда, ведущие западные демократии оказались гораздо ниже. Штаты – 62 место, на пару мест ниже России. Вот тебе и «сияющий град на холме».

Авторы рейтинга указывают, что общей чертой стран с высокими показателями является политическая стабильность. Это имеет смысл: там, где правительства часто сменяют друг друга, фокус, как правило, лежит на сиюминутных проблемах.

Руководителей могут сбить с толку и внешние стрессы. Ведь они не живут в башне из слоновой кости, а вынуждены контактировать с лоббистами, военными, журналистами и прочей активной публикой. Внести ясность помогает так называемый индекс Бакстона, характеризующий средний горизонт планирования. Для типичной корпорации он редко превышает два года, а научные консультанты по проблеме изменения климата оперируют десятилетиями. Современный политик озабочен избирательным циклом и собственной карьерой и потому может иметь индекс Бакстона в районе 5-10 лет. Маловато будет. Политологи выяснили, что крупнейшей группой по интересам в политических системах США и Европы являются корпорации. Они и правят бал. Это раньше они сбивались в ассоциации, а теперь выросли настолько, что отправляют своих представителей прямо в аппарат правительства.

Ещё один фактор влияния – СМИ. Новости по природе своей скоропортящийся продукт, а внимание публики – вещь капризная. Потому-то в теленовостях доминируют в основном происшествия, светская хроника и скандалы. Хорошо идёт также эмоциональный контент, затрагивающий выражение идентичности, политику и веру. Цифровая эра только усилила эту тенденцию. Неудивителен в этом контексте подъём популизма с политиками, которые процветают в атмосфере хайпа. Их практику хорошо описал австралийский политолог Линтон Кросби. Он называет её «стратегией дохлой кошки»: брось её на обеденный стол – и все будут говорить только о ней, забыв о насущных проблемах.

А между тем нужно заботиться о будущих поколениях. У них тоже есть права. Чтобы достучаться до умов современников, нужно найти тему, которая смогла бы зажечь эмоции. Именно этим занимался в своё время Жак-Ив Кусто. Он говорил:

Забудьте о политиках – они все мыслят в краткосрочной перспективе. Но я нашёл то, что работает. Найдите тему с кампанией, имеющей эмоциональную привлекательность. Выступайте за особую политику. Соберите письма, петиции, факсы. С тысячами подписей политики присоединятся к вашему параду, нет – они попытаются возглавить его.

По словам философа Романа Кржнарика, автора вышеупомянутого индекса межпоколенческой солидарности, мы обращаемся с будущим как с незаселённой территорией. Мы присваиваем его, как когда-то присваивали себе земли колонизаторы. Но ведь это не так. Будущее должно принадлежать нашим потомкам.

Одной из любимых идей автора является «межпоколенческий цепной эффект», предложенный философами Тайлером Джоном и Уильямом Макаскиллом: пенсия политика должна устанавливаться следующим поколением политиков. Может быть, тогда смогут действовать немного дальновидней. Есть также предложения зарезервировать определённые дни в парламентском календаре для обсуждения видения будущего, к которому можно было бы привлекать организации со стороны. Также можно представить себе собрания граждан на минифорумах, посвящённых будущим поколениям. Их можно было бы назвать «советами будущего». Одним словом, в идеях недостатка нет. Есть недостаток в их признании.

Автор выпускает из вида один важный момент. А именно – очень трудно планировать на долгую перспективу. Ведь столько много неизвестных, которые могут заставить пойти прахом самый лучший план. Бизнес не от хорошей жизни планирует лишь на пару лет. Когда-то планировали на дольше, но зависимость компаний от непредсказуемых обстоятельств делает подобные долгие планы, мягко говоря, малополезными.

Книжная лига

27.2K постов81.5K подписчиков

Правила сообщества

Мы не тоталитаристы, здесь всегда рады новым людям и обсуждениям, где соблюдаются нормы приличия и взаимоуважения.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА

При создании поста обязательно ставьте следующие теги:

«Ищу книгу» — если хотите найти информацию об интересующей вас книге. Если вы нашли желаемую книгу, пропишите в названии поста [Найдено], а в самом посте укажите ссылку на комментарий с ответом или укажите название книги. Это будет полезно и интересно тем, кого также заинтересовала книга;

«Посоветуйте книгу» — пикабушники с удовольствием порекомендуют вам отличные произведения известных и не очень писателей;

«Самиздат» — на ваш страх и риск можете выложить свою книгу или рассказ, но не пробы пера, а законченные произведения. Для конкретной критики советуем лучше публиковаться в тематическом сообществе «Авторские истории».

Частое несоблюдение правил может в завлечь вас в игнор-лист сообщества, будьте осторожны.

ВНИМАНИЕ. Раздача и публикация ссылок на скачивание книг запрещены по требованию Роскомнадзора.