scienck

Правила поведения при воздушном нападении и атаке БПЛА

Сегодня ночью родственник оказался в рабочей командировке в Рязани рядом с заводом, на который была проведена атака беспилотников-камикадзе. Оказалось, он не знает, как себя вести в такой ситуации, т.к. живёт в Санкт-Петербурге, где подобные прилёты - редкость.

Вот, что я нашёл в сети утром по порядку действий в подобной ситуации. Надеюсь, это поможет сохранить кому-то здоровье и даже жизнь (с моим родственником всё в порядке).

Инструкция от МЧС России:

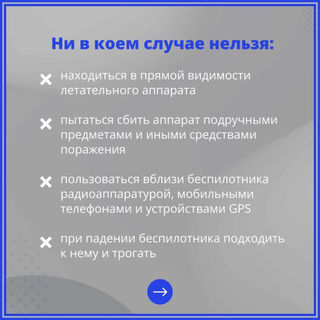

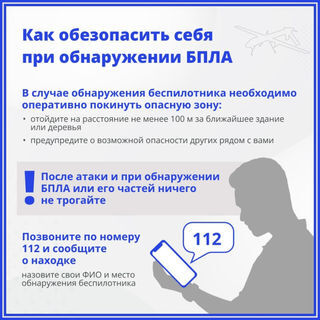

Правила поведения при атаке БПЛА.

Если в момент нападения БПЛА люди находятся в здании, специалисты рекомендуют им по возможности спуститься на самые нижние этажи, в подвал и паркинг. Пользоваться лифтом нельзя!

Тем, кто находится в квартире, необходимо найти место без окон, между несущих стен, как правило, это ванная комната. Затем нужно сесть на пол. Подходить к окнам категорически запрещено!

Если при атаке беспилотников люди оказались на улице, им нужно срочно спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Тем, кто едет в транспорте, нужно выйти из него и спрятаться в ближайшем укрытии.

Правила поведения при воздушном нападении.

На улице:

услышав свист пролетающего над вами боеприпаса или его взрыв, немедленно лечь на землю;

для укрытия подходят защитное сооружение, подземный переход, водосток, смотровая яма, воронка от взрыва, бордюр, бетонный желоб, фундамент забора, канава, ров;

чрезвычайно опасны современные здания, которые содержат большое количество стеклянных элементов - в случае взрыва такая постройка сложится, а стекло разобьётся на множество мелких острых осколков.

Дома:

если поблизости нет защитного сооружения, спуститься в подвал, который должен быть оборудован вентиляцией и иметь два выхода;

если подвала нет – спуститься на нижний этаж и укрыться под конструкциями;

ни в коем случае нельзя находиться возле окон.

В транспорте:

немедленно остановить авто, ползком переместиться с противоположной от обстрела стороны как можно дальше, затем лечь на землю, закрыв голову руками;

если вы в автобусе, покинуть транспорт, пригнувшись отбежав от дороги в направлении «от зданий и сооружений», и лечь на землю. Если неподалеку заметили более надёжное укрытие – постарайтесь в него перебраться.

Самое главное в любой экстремальной ситуации – сохранять спокойствие и действовать адекватно обстановке.

Сигнал «Ракетная опасность» – при отсутствии информации о уже выпущенных в направлении территории ракетах:

Оповестить весь персонал о получении сигнала опасности.

Прекратить все массовые мероприятия на открытом воздухе и в помещениях с массовым пребыванием детей.

Рассредоточить группы детей, в непосредственной близости к условным укрытиям, количеством не более 15 человек в каждой группе и 1 педагогу в каждой группе с устойчивой связью для получения корректировок действий.

Провести инструктаж с группами рассредоточенных детей о действиях при получении сигнала о уже летящих ракетах, либо при работе систем ПВО.

Медперсонал учреждения находится в готовности к оказанию помощи, без выдвижения на территорию детского учреждения.

Находиться в укрытиях до отмены сигнала или получении сигнала «Отбой».

Сигнал «Ракетная тревога»:

Немедленно увести детей в коридоры зданий и иные помещения без окон. Правило «Двух стен» – при наличии укрытий и убежищ, эвакуировать туда детей и персонал.

Провести инструктаж о мерах безопасности с эвакуированными детьми. Ответственный сотрудник выдвигается к эвакуированным детям, находится с ними до получения сигнала «Отбой».

Медперсонал учреждения выдвигается в места эвакуации с средствами оказания медицинской помощи.

Находиться в местах эвакуации до получения сигнала «Отбой Тревоги».

Сигнал «Опасность по БПЛА»:

Оповестить весь персонал о получении сигнала опасности.

Прекратить все массовые мероприятия на открытом воздухе и в помещениях с массовым пребыванием детей.

Выставить посты наблюдения по периметру учреждения с устойчивой связью для мониторинга воздушного пространства на предмет подлетающих БПЛА.

Рассредоточить группы детей, в непосредственной близости к условным укрытиям, количеством не более 15 человек в каждой группе и 1 педагогу с устойчивой связью для получения корректировок действий.

Провести инструктаж с группами рассредоточенных детей о действиях при получении сигнала о уже летящих в непосредственной близости БПЛА, либо о работе систем ПВО.

Медперсонал находится в готовности к оказанию помощи, без выдвижения на территорию детского учреждения.

Находиться в укрытиях до отмены сигнала и получения сигнала «Отбой».

При сообщении об обнаружении БПЛА в непосредственной близости к объекту, либо о полете в направлении объекта, предпринимаются действия, аналогичные действиям при «Ракетной Тревоги».

При фиксации работы систем ПВО и сбитиях воздушных целей в радиусе 2 км. от объекта и ближе:

Немедленно занять безопасные места.

В условно безопасных местах распределить группы детей (при наличии такой возможности) не более 15 человек в каждой и 1 педагогу с устойчивой связью.

Остальные действия аналогичные действиям при «Ракетной Тревоге».

Методы получения сигналов оповещения:

Системы оповещения через громкоговорители;

Сигнал от военного ведомства либо его представителя;

Сигнал от МВД, МЧС, ЦУКР, РСЧС;

Сигнал из достоверного источника сообщившего лично, либо видевшего лично;

По установленным каналам связи;

Иными способами, максимально исключающими получение умышленной дезинформации.

Ссылка на источник тут

Таможенник – не звучит гордо

Андрей Веселенко, сотрудник таможни

11 ноября 2019

«Двадцать лет на службе в таможне — не звучит гордо. Если раньше был повод для этого, то сегодня лучше промолчать. На вопрос «где работаешь?» лучше отшутиться. Стыдно стало, непрестижно. Таможенник – пасынок в семье государевых подданных. От значимости и гордости, через непонимание и растерянность, до осознания и стыда. Таков наш путь«, — специально для ПРОВЭД-МЕДИА действующий сотрудник рассказал о неприглядном закулисье таможенной службы.

В ФТС – боги, на земле — челядь

Там, за высоким забором в Филях сидят боги. Они не представляют, что творится на земле. Да им и не интересно, ведь у них тепло, уютно, они существуют автономно. Им, конечно, докладывают, отчитываются. Они иногда даже спускаются «с небес» и наносят визиты в трущобы таможенной инфраструктуры, чтобы провести пару-другую проверок, наложить десяток взысканий, напомнить, кто тут власть. А потом небожители возвращаются под защиту доблестной охраны и высоких заборов.

Взять хотя бы череду проверок перед реорганизацией Московской областной таможни (МОТ) — переподчинением её напрямую ФТС. Центральное таможенное управление (ЦТУ) не могло просто так отдать свой основной актив: «на долгую память» провели несколько проверок, начальникам постов и структурных подразделений раздали по четыре-пять взысканий, из которых половина – строгие выговоры, а кого-то и уволили.

Сами же проверки, проводимые в ФТС на всех уровнях, уже давно утратили какой бы то ни было смысл, а превратились в инструмент борьбы с неугодными сотрудниками. Очень часто надуманные, безграмотные, проведённые со всевозможными нарушениями установленного порядка и процедуры, они вызывают лишь кривую ухмылку и озлобленность личного состава. Да, и кому проводить проверки? Профессиональный уровень проверяющих оставляет желать лучшего. Он и раньше был невысок, но те, кто хоть что-то знал, — ушли, а вновь пришедшие ничего и не знали, и узнавать не хотят. Их и так неплохо кормят.

На жигулях в XXI век

На всех совещаниях, со всех высоких трибун нам рассказывают об инновациях, о развитии информационных технологий, цифровизации и электронных таможнях. Но основной таможенный программный продукт, который весело зовётся «АИСТ», существует с 90-х годов прошлого века — с того времени, когда мобильные телефоны были по цене отечественного автомобиля и размером с полкирпича. Для того времени АИСТ, возможно, и был неплохим программным продуктом, но в XXI веке, когда у нас в кармане коммуникационные аппараты, способные решить любые цифровые задачи, в таможне все тот же АИСТ-М.

Весь мир давно ездит на автомобилях с автопилотами и водородными двигателями, а мы до сих пор на «вишнёвой девятке». Её пытаются апгрейдить, тюнинговать, добавили современных девайсов, красиво покрасили, но движок и железо всё те же: долго, примитивно, неудобно, тяжело. Современные требования и задачи ей не по силам — постоянные нештатные ситуации и сбои. 25 лет! Эпоха поменяется, поколения уйдут, а «Аист» будет «летать».

Сбой системы

Только в прошлом год таможенное оформление «вставало» в стране дважды — в ФТС падали серверы, причём один раз буквально, когда под железом не выдержал пол в служебном помещении. Убытки участников ВЭД, заторы на постах, выпуск деклараций со «скоропортом» буквально вручную – всё это удалось кое-как замолчать. Такое, конечно, не простили бы рядовой таможне, но в ФТС даже никого не уволили.

А нужны «всего лишь» политическая воля и желание, чтобы внедрить инновационные программы с удобным интерфейсом и возможностью использования мобильных приложений, объединённых в едином пространстве, использующие современные принципы анализы и принятия решений. Смог же глава ФНС Михаил Мишустин внедрить в своём ведомстве новые подходы и программно-аппаратные решения. Но, видимо, кому-то нужно, чтобы в таможне всё оставалось, как есть.

Важно, как докладывают

А отчёты? Нет, не так – А ОТЧЁТЫ?! Кому они нужны в таком количестве?! В табличном виде, в текстовом формате, с досылом, за неделю, месяц, квартал, год; в сравнении с одним, двумя, тремя прошедшими годами; с разбивкой по постам; с обоснованием и мотивировкой; срочно, быстро, к 9, 12, 15 часам сегодня. Инспекторы ваяют, считают, проверяют. Не сходится? Переделывают. Опять не сходится? Подгоняют, ведь сроки поджимают и никому ничего не объяснишь.

И так на всех уровнях — от таможенного поста до управления. И вот на стол генералу ложится отчётик с очень приблизительными числами, но он доволен: его приказ исполнен, система работает. Ведь в этом и задача системы – отчёты и доклады. Не в том, что сделали, а в том, как доложили. И на очередном совещании будут озвучены показатели, которые к реальному положению вещей имеют отдалённое отношение.

В ФТС есть такое чудо ГНИИВЦ, Главный научно-информационный вычислительный центр, который может дать любую статистику в любом формате за любой период. Да и в ФТС, имея прямой и быстрый доступ, могут получить любые данные, не отвлекая десятки людей от реальной работы. Но зачем?

Средняя по больнице

Показатели. Никому не понятный, ничего не значащий и ничего не отражающий набор чисел. Их – вдумайтесь – свыше 60! И таможенники обязаны их выполнять – любыми способами, ведь от этого зависят их премии. Контрольные показатели вещь сама по себе правильная – они позволяют оценивать результативность и эффективность деятельности по различным направлениям, своевременно оказывать управленческие воздействия для повышения качества и снижения потерь. И вот хорошая идея свалилась на российскую землю, где, как в анекдоте, что ни делай, получается автомат Калашникова.

Для качественного управления процессом нужно провести некий аудит – беспристрастный и объективный отбор показателей, отражающих реальную результативность деятельности. Оценить их в зависимости от степени влияния на конечную цель. Проанализировать полученные значения, разработать план мероприятий по повышению результативности. Организовать строгое его исполнение. Проводить постоянную оценку полученных результатов и вносить изменения в стратегический план. Всё просто: результат – анализ – воздействие – результат. И так изо дня в день. У нас, впрочем, тоже всё просто. Каждое управление придумало показатели. Ключевое слово – придумало. Каждому показателю придумало значение. Строго требует выполнение показателя. Каждый год повышает его значение. Строго требует выполнение. И тоже изо дня в день.

К примеру, для больницы придумали, что в первом квартале должно быть 10 трупов, 100 больных гриппом, 1500 проведенных анализов и так далее. А если трупов 12? Правильно, либо переносим на следующий месяц, либо они должны умереть не в больнице. Эпидемия гриппа – нельзя! Пишем ОРВИ, ОРЗ и т.д. Анализы сверх указанного не проводим, пусть в платное идут. У нас показатели!

Мало кто задумывается, что ежегодно растущие показатели для выявленных нарушений — это свидетельство того, что деятельность только ухудшает криминальную обстановку, а профилактическая составляющая имеет отрицательное значение. Если спросить любого начальника управления, что значат его показатели и что они отражают, он не объяснит. Но ведь никто не спросит. А зачем?

Победить коррупцию — дорого

При слове «коррупция» хочется горько улыбнуться. Это слово, которым можно объяснить всё, особенно из большого кожаного кресла уютного кабинета. Но коррупция – это кровеносная система нашей экономики, она вросла в нее, она есть её целое, без неё не будет ничего. Таможня — небольшой орган в организме экономики, который, как и весь организм, поражён метастазами коррупции. Она проникла везде и частично подменила собой основную государственную функцию – выплату денежного довольствия.

Ни для кого не секрет, что склады, на которых располагаются таможенные посты, ежемесячно выплачивают таможенникам некую сумму в качестве материальной поддержки — не за контрабанду и нарушения, а за то, чтобы инспекторы быстро и качественно работали, да и просто по-человечески зарабатывали. Инспекторы — в знак благодарности — оформляют грузы, порой немного нарушая регламенты. Если проводить таможенный контроль по всем правилам, то каждый инспектор оформлял бы в день не более пяти деклараций, а так с лихвой и тридцать «отшлёпает».

Кому это надо? Правильно, коммерсантам, которые понимают, что иначе инспекторы или разбегутся, или будут тормозить процесс до невозможности. Спасение утопающих… И всех это устраивает: инспекторы при деньгах, склады и участники ВЭД быстро (а иногда и с некоторыми поблажками) оформляются, государство экономит на зарплатах и имеет стопроцентный механизм воздействия на подчинённых – на каждого есть «коррупционное досье». Порочная круговая система, и ты не можешь быть в ней и одновременно вне её. Если пришёл в таможню – работаешь так, без вариантов.

Все в ЦЭД!

С каким пафосом и гордостью генералы вещали, что разрывают порочные связи инспектора и участника ВЭД, ликвидируют коррупционные связи, создавая таможни будущего – Центры электронного декларирования. К таможне будущего прилагается и таможенник будущего – честный бессребреник, самоотверженный и бескорыстно мотивированный!

Но … нет адекватных ни соцпакета, ни зарплаты, ни программ и техники. И при этом – огромные фронт работы и нагрузка, высокая ответственность, громоздкая и запутанная нормативная база, работа сверх нормы, проверки и взыскания и нависающий дамоклов меч уголовной ответственности.

Средний возраст инспекторского состава растёт, молодежь неохотно идёт работать в таможню – по статистике, лишь 5% выпускников Российской таможенной академии. Никого не заманишь инспекторской зарплатой в 15-18 тысяч в Москве, когда декларант в коммерческой фирме получает от 50 до 100 тысяч рублей.

Фокус не удался

Действующие инспекторы неохотно потянулись в ЦЭД – в эти светлые дома, где должны трудиться кристально чистые и одухотворенные люди, лишённые корысти и стяжательства, готовые к самопожертвованию и полной самоотдаче. Но вопреки ожиданиям руководства что-то пошло не так: 30% штата укомплектовали на начальном этапе. Тогда-то глаза у генералов и приоткрылись, а, быть может, под кем-то зашатались стулья – зарплаты, конечно, не подняли, но премиями начали доводить её уровень до мало-мальски приемлемого.

Удобная схема: если зарплату поднять, её надо поднимать всем и на постоянной основе, а так только в ЦЭД и до тех пор, пока опять не выстроятся коррупционные схемы – участник ВЭД инспектора прокормит. Вода везде дорогу проложит, а уж денежные потоки тем более, и уже сейчас на просторах ЦЭД «разруливают» и ускоряют процессы. И это лишь следствие скороспелого подхода к созданию ЦЭД. По идее, сперва надо разработать общий поэтапный план, в зависимости от региона рассчитать основные направления грузооборота, а от номенклатуры товаров и количества участников ВЭД — необходимое количество ЦЭД и их местоположение, выпускающих инспекторов и обеспечивающих специалистов в соответствии с нагрузкой.

Но к чему сложности? Всё просто: в приказном порядке всем поименованным таможенным органам к указанной дате создать ЦЭД и перевести туда оформление. В результате кто во что горазд начали создавать ЦЭД и электронные таможни. И получилось, что получилось. Работаем. Выбора нет, просвета тоже.

Половина уволилась, остальные пишут отчёты

За счёт повышения денежного содержания удалось кого-то удержать в ЦЭД, но это не коснулось должностных лиц структурных подразделений: работать в функциональных отделах почти некому, не найти претендентов даже на должности начальников отделов – «расстрельные» в нынешних условиях должности. В некоторых таможнях укомплектованность ключевых отделов экономического блока – не более 50%. Я уже не говорю об отделах, не связанных с непосредственным контролем декларирования и выпуска товаров.

А оставшиеся 50% личного состава формируют отчёты, отвечают на запросы, пишут мотивированные позиции, готовят доклады – контролировать законность и достоверность проведения операций на ЦЭД некому, нет ни людей, ни времени. Если контрабанда – не так страшно, но, не дай бог, ты отчёт вовремя не сдашь или показатели в срок не посчитаешь.

Есть ощущение, что умы, внедрившие ЦЭД, все усилия сейчас направляют на предотвращение глобальной катастрофы – на то, чтобы декларации хоть как-то выпускались и, желательно, в срок. О качестве выпуска речь почти не идёт.

Грустный итог

Вот так мы пришли к развалу системы, имиджу беспринципных коррупционеров и к тому, что труд в таможне не ценят ни словом, ни рублём. Некоторые сдаются и увольняются – уходят профессионалы, знающие, умеющие и любящие работу люди. От безысходности им на смену берут временщиков – неграмотных, а порой и вовсе проходимцев и авантюристов. Да, деградируем.

Состав уверенно несётся к пропасти. Из VIP-салонов, где ярко горит свет и играет музыка, поступают команды движения не останавливать, «полный вперед!». Подкидывает инспектор уголёк в топку и понимает – скоро будет «бада бум бада биг бада бум».

Текст опубликован под псевдонимом, все совпадения с реальными фамилиями действующих сотрудников случайны.

(с) ПроВЭД-медиа.рф