Яркая первичная радуга. Обратите внимание, что небо внутри радуги более светлое, чем снаружи.. Также видно тусклую вторичную радугу в верхних углах снимка.

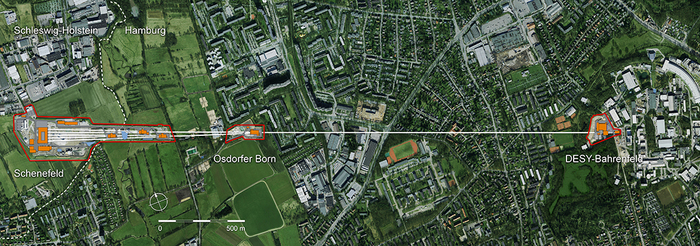

Чтобы увидеть радугу, нужны солнце и дождь (лампочка и поливочный шланг тоже подойдут), но не все цветные полоски и круги на небе являются радугой. Например, галО можно увидеть намного чаще, чем радугу.

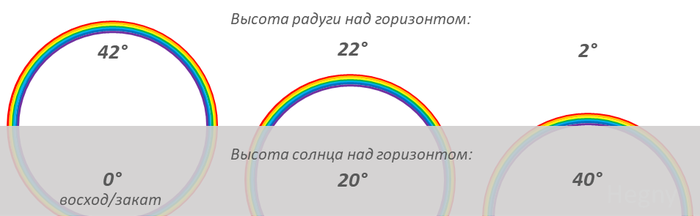

Легче всего радугу наблюдать утром или вечером, когда солнце не очень высоко над горизонтом. Первичная радуга появляется всегда в противоположной от солнца стороне и ее центр находится ниже линии горизонта. Он расположен точно в противоположной солнцу точке (так называемая точка солнечного противостояния или антисолнечная точка). Получается, что чем ниже солнце - тем выше радуга.

Красный цвет в первичной радуге всегда снаружи, а фиолетовый - внутри. Иногда, если капли дождя очень мелкие, можно наблюдать блеклые дополнительные радуги кислотно зеленого или фиолетового цвета с внутренней стороны основной радуги.

Дополнительные радуги (фиолетовые полоски) расположены близко к внутреннему краю первичной радуги. В правом верхнем углу видно вторичную радугу.

Но на самом деле радуга - это вовсе не набор цветных колец. Небо в середине радуги более светлое, потому что капли дождя отражают свет и в эту область тоже, то есть эта область тоже является частью радуги. Поэтому первичная радуга - это световой диск. Бледный в середине и более яркий к краю.

- Свет в каплях воды

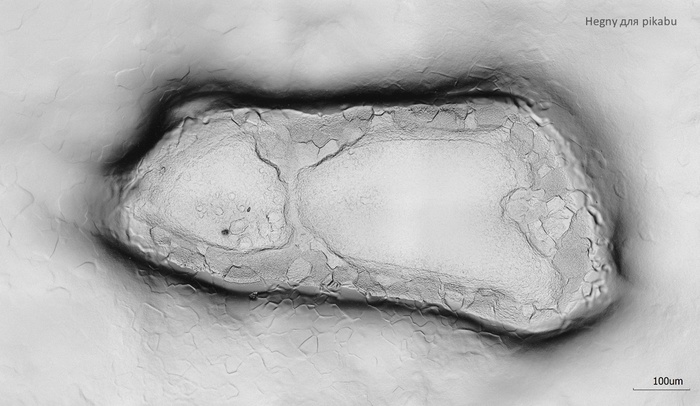

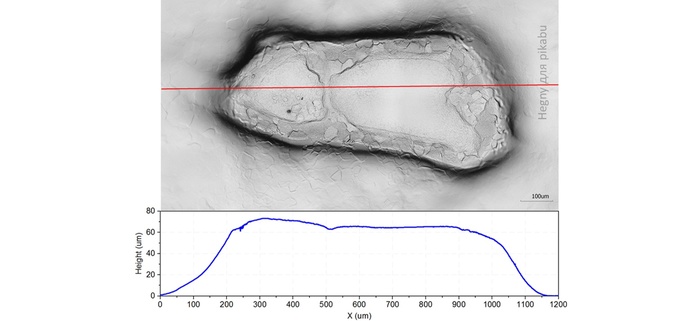

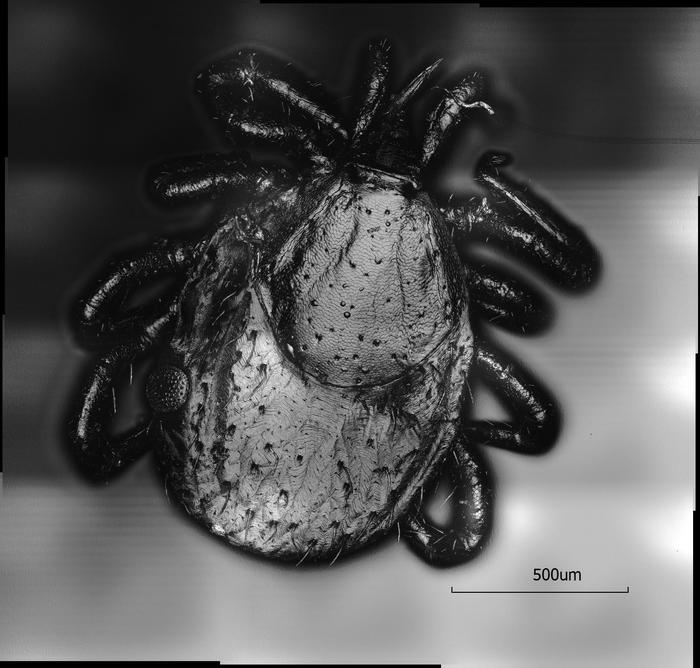

Радуга формируется сферическими каплями воды. Капли дождя никогда не бывают в форме той вытянутой слезы, которую нам с детства показывают. Маленькие капли имеют строго сферическую форму за счет силы поверхностного натяжения воды. Более крупные капли немного приплюснуты набегающим потоком воздуха (все-таки капли падают) и могут даже дрожать и колебаться, меня свою форму.

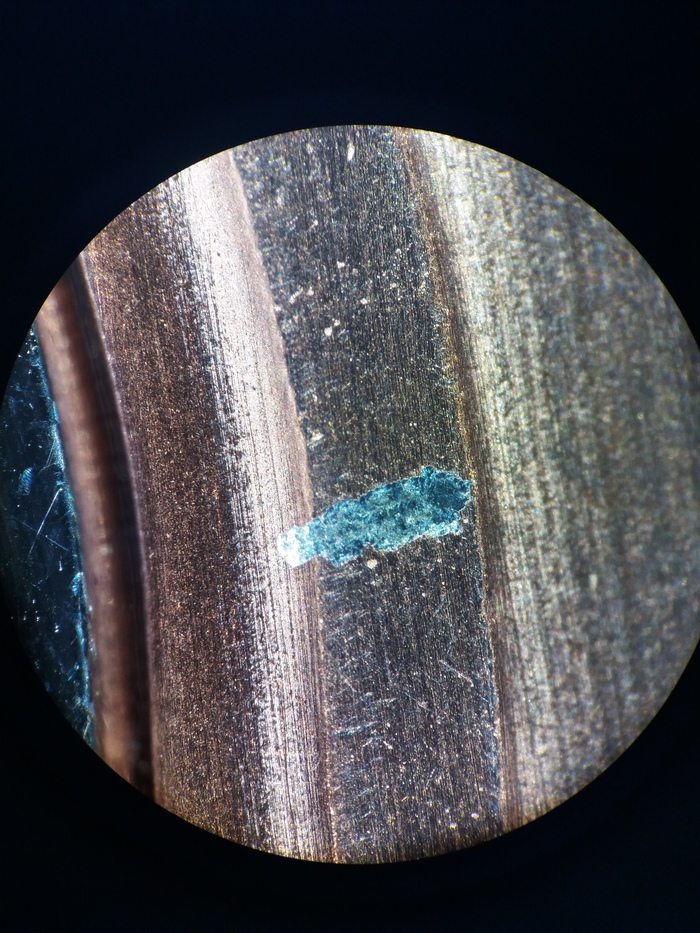

Форма капли воды в атмосферных осадках в зависимости от диаметра капли. [A New Model for the Equilibrium Shape of Raindrops - Kenneth Beard]. Похожие исследования формы капель мы проводили для одной очень хитрой установки.

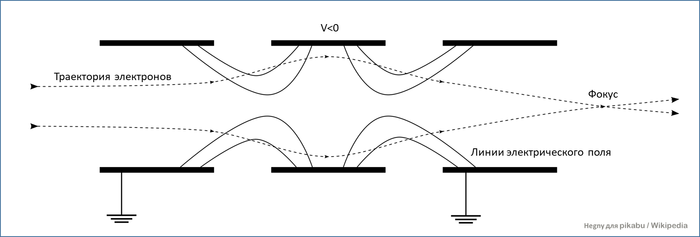

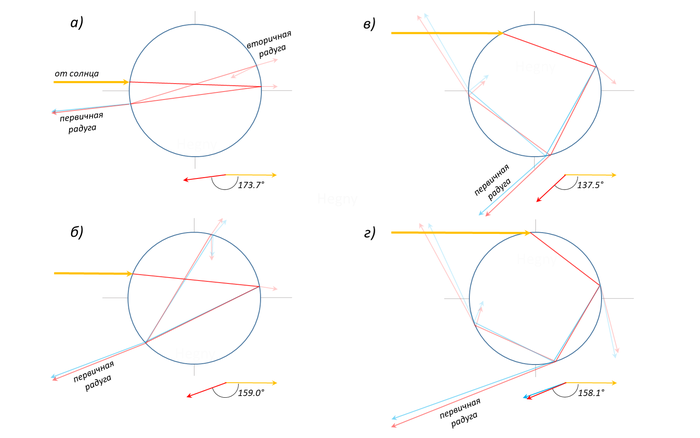

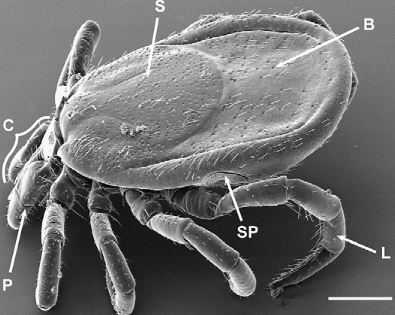

Рассмотрим поближе, что происходит с лучом света в капле воды. Если он попадет в каплю точно по центру, то часть его пройдет прямо насквозь, а часть отразится обратно ровно на 180 градусов. Если же луч немного сместиться от центра капли, то станет немного интересней:

Луч солнца падает на каплю недалеко от ее центра (рисунок а), он немного преломляется, так как оптическая плотность воды выше, чем у воздуха, и проходит до противоположной стороны капли. Там часть света выходит наружу (еще раз немного преломившись), а остальной свет отражается. Он снова проходит каплю и снова часть его выходит наружу (эта часть света нас и интересует в этом описании, так как формирует первичную радугу), а часть снова отражается и идет дальше. Все эти остальные отражения нам сейчас не нужны.

Традиционно отклонение измеряется от направления падающих лучей. Для рисунка (а) угол отклонения составляет 173,7 градуса.

На рисунке (б) луч приходит немного дальше от центра капли. При этом угол отклонения уменьшился до 159 градусов. Тут уже заметны разные углы для синего и красного света. Это вызвано разным коэффициентом дифракции для разных длин световых волн - красный свет преломляется слабее, чем синий.

На рисунке (в) луч сместился еще дальше от центра, и угол отклонения составил 137,5 градуса. Этот особенный угол называется минимальным углом отклонения. Дальнейшее смещение луча к краю (рисунок г) снова увеличивает угол отклонения. Если мы будем измерять угол от центра радуги (нужно от 180 градусов отнять угол отклонения), то для красного света этот особенный угол будет раен 180 - 137,5 = 42,5 градусам. Это и есть угол радуги.

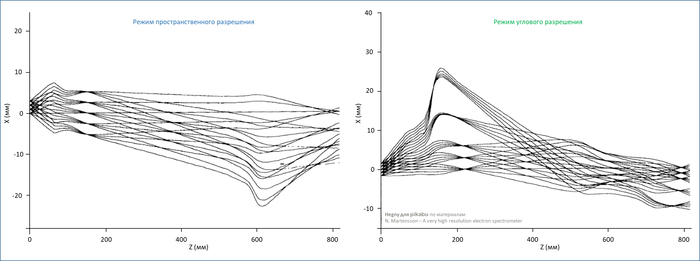

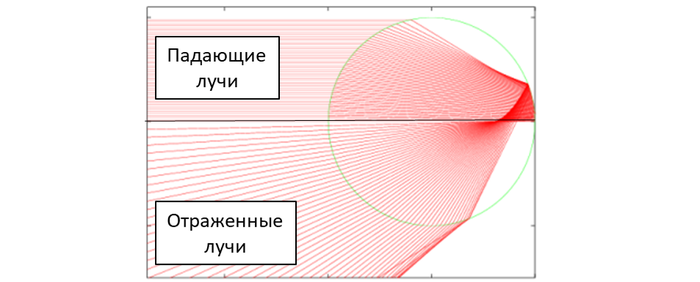

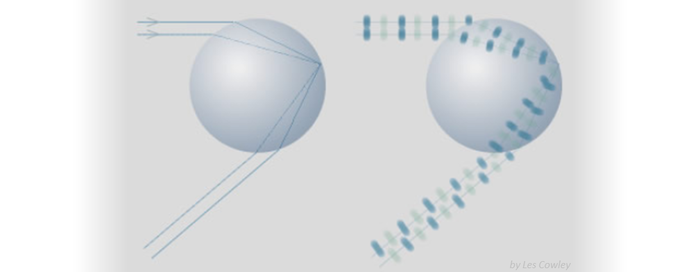

Если отрисовать все лучи (для верхней половины капли), то получится такая картина:

Обратите внимание, при однократном отражении нет лучей, отклонившихся на угол меньше, чем 137,5 градуса. Так же около этого угла максимальная плотность лучей - они там собрались, поэтому на этом угле будет самая яркая часть радуги - ее внешний край. Все остальные лучи просто делают небо внутри радуги более светлым.

Первичная радуга сформирована лучами, отраженными всего один раз. А вот цвета радуги разделяются двойным преломлением света - при вхождении луча в каплю и при выходе. Красный свет преломляется слабее, чем синий, поэтому и минимальный угол отклонения у него меньше, чем у синего. Как следствие - красный находится на внешнем краю радуги.

Лучи, преломившиеся и вышедшие из капли без отражения, формируют свечение вокруг солнца, но для этого нужно смотреть прямо на него. Лучи, отразившиеся дважды - вторичную радугу, и т.д.

Вообще, в этом анализе не нужно относиться к термину световой луч очень серьезно. Чистая геометрическая оптика не может объяснить все наблюдаемые эффекты. Но для крупных капель диаметром около одного миллиметра использование лучей является хорошим приближением. Ниже будут попадаться картинки и расчеты, которые в том числе учитывают дифракцию света.

- Цвета радуги

Традиционно цвета радуги описываются как красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. На самом деле наш глаз различит в ней намного больше оттенков, но все эти цвета радуги не чистые.

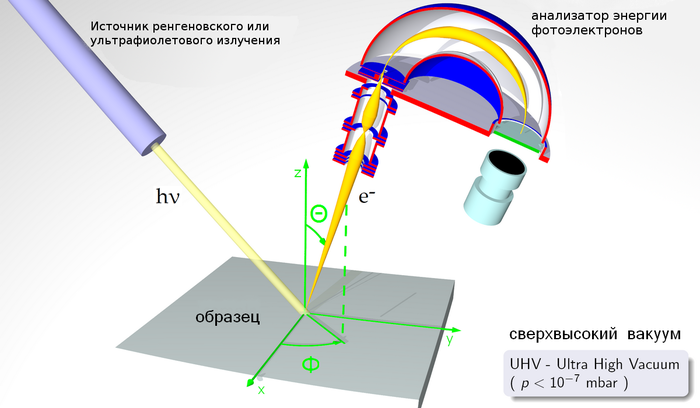

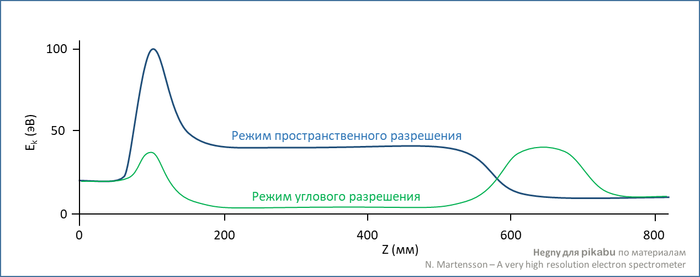

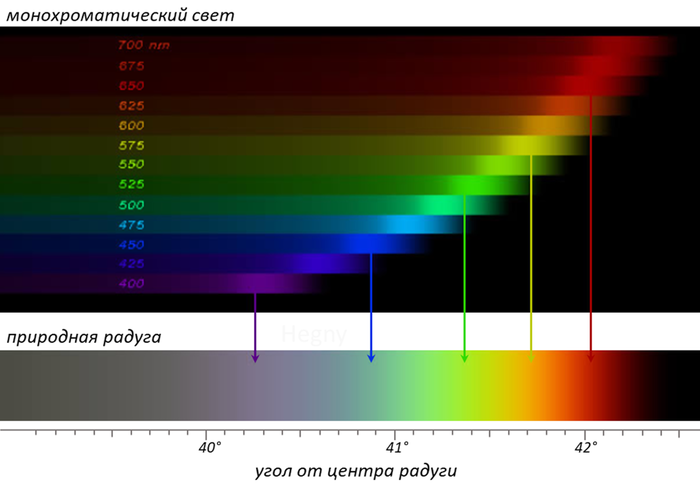

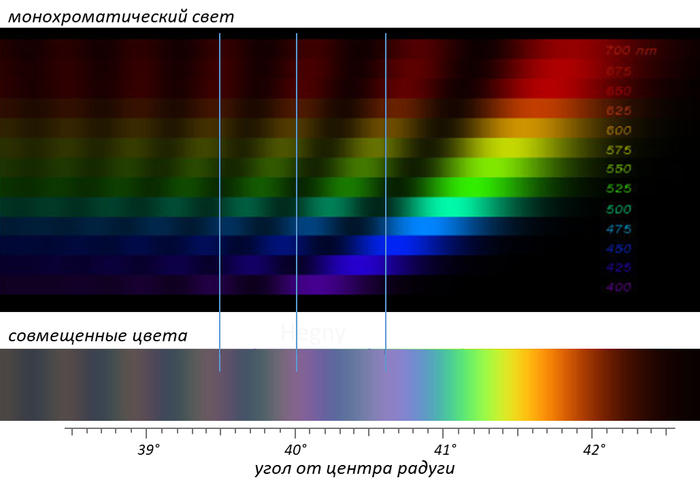

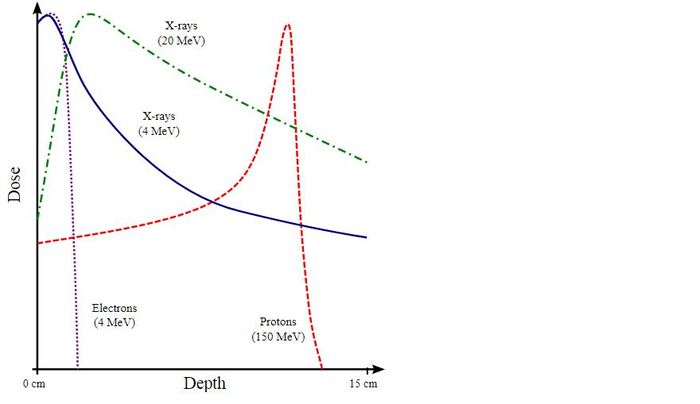

На рисунке ниже показана интенсивность света разной длины волны (цвета) в зависимости от угла.

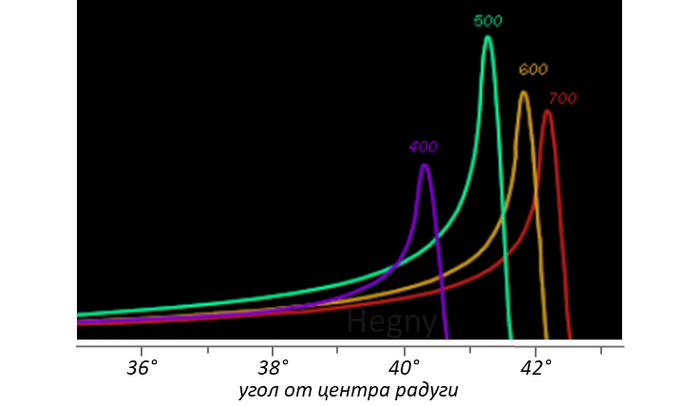

Радуга представляет собой наложение цветовых дуг разных цветов. В результате мы наблюдаем смешанные цвета. Кажды цвет в радуге имеет примесь с бОльшей длиной волны. Это можно продемонстрировать и немного другим графиком:

Интенсивность света разной длины волны в радуге в зависимости от угла. Красный цвет - самый дальний от центра радуги, а фиолетовый - самый ближний. Пики интенсивности находятся на углах, близких к минимальному углу отклонения для каждого цвета.

Угловой размер солнца (около 0,5 градуса) уширяет эти пики, поскольку лучи от солнца падают не строго параллельно. Лучи, откланяемые на бОльший угол, чем минимальный угол отклонения, направляют свет в центральную часть радуги. Интенсивность света любой длины волны снижается к центру рауги. Все цвета в радуге смешаны - в желтом пике есть вклад красного цвета, в зеленом - вклад желтого и красного и т.д. Таким образом, в радуге нет чистых цветов. Во внутренней части радуги все цвета смешаны примерно в равных пропорциях, что видно на графике выше, поэтому она не имеет определенного цвета, а просто выбглядит более светлой.

Как мы разобрались раньше, лучи не могут отклонится меньше, чем на минимальный угол отклонения. Поэтому снаружи радуги (дальше, чем 42,5 градуса от центра) небо более темное, чем внутри.

Классическая радуга образуется довольно большими каплями дождя, и в них дифракционные эффекты почти не проявляются. Для сравнения взглянем на цвета радуги, образованной каплями поменьше, диаметром 0,7 мм. Дуга каждого цвета имеет не только главную часть (самая правая яркая часть), но и несколько дополнительных дуг меньшей интенсивности.

Пурпурные, розовые и зеленые полосы дополнительных радуг (нижняя часть рисунка) появляются в результате смешения дополнительных цветовых колец. Например, первая фиолетавая дуга (40,6 градуса) получилась в результате наложения главного синего кольца и дополнительных красного и желтого колец. Вторая фиолетовая дуга (40 градусов) получается смешением главного фиолетового кольца и вторыми дополнительными кольцами красного цвета. Зеленые кольца очень тусклые и видны благодаря контрасту с розовым и пурпурным.

Просто для сравнения: цвета в таком типе галО, как околозенитная дуга (циркумзенитная дуга), намного более чистые:

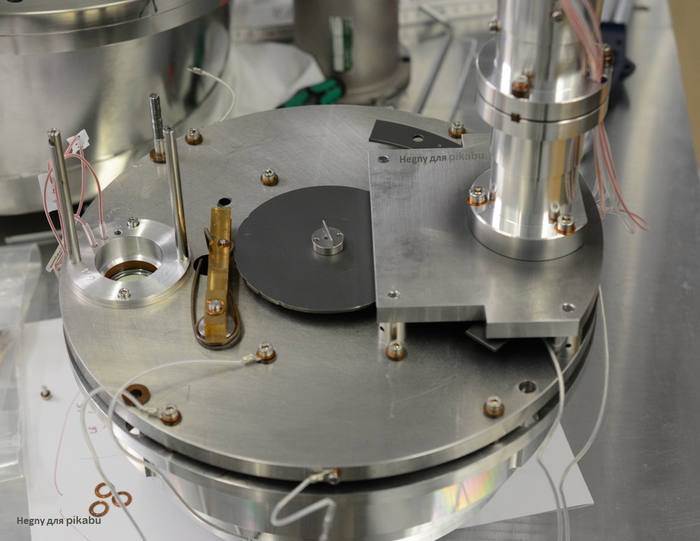

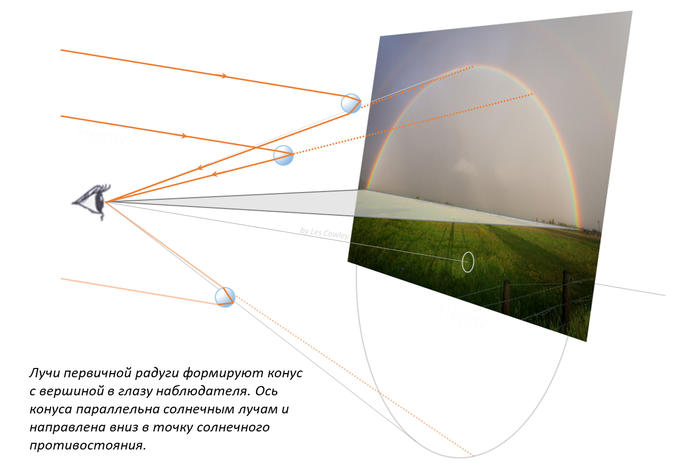

- Конус радуги

Лучи, образующие первичную радугу, формируют конус:

Его вершина находится в глазу наблюдателя, а ось параллельна лучам солнца и направлена в антисолнечную точку. Миллионы капель, находящиеся рядом с поверхностью этого конуса, отражают свет в глаз наблюдателя и формируют изображение цветной дуги. Капли вовсе не обязательно должны находится радом, они могут быть на расстоянии несколько метров или даже километров друг от друга. Расстояние не имеет значения, радуга будет выглядеть точно так же.

Радуга - это набор световых лучей определенного направления, она не существует как объект и не находится в какой-то определенной части пространства. Как мы уже разобрались выше, капли внутри конуса делают центральную часть радуги более светлой. Капли за пределами конуса не направляют лучи в первичную радугу. Капли, наблюдаемые под углом, большим чем 51 градус, вносят вклад во вторичную радугу. А капли между углом в 42 и 51 градус вообще не отражают солнечный свет в глаз наблюдателя. Поэтому эта часть неба снаружи первичной и внутри вторичной радуги выглядит наиболее темной. Она называется тёмной полосой Александра, в честь древнегреческого философа Александра Афродитского, который первый ее описал.

Тем не менее, капли, не находящиеся на поверхности конуса радуги могут находится на этой поверхности для какого-нибудь другого наблюдателя. У каждого наблюдателя свой собственный конус радуги, поэтому каждый видит свою собственную радугу. Это легче всего понять, наблюдая радугу из движущегося поезда или автомобиля. Она остается неподвижной для наблюдателя. Строго говоря, оба наших глаза тоже видят разные радуги. Этот эффект сильнее всего заметен при небольшом расстоянии до капель, например, при наблюдении за поливочным шлангом.

- Высота радуги

Во время восхода или заката центр радуги (антисолнечная точка) расположен точно на линии горизонта и мы можем наблюдать радугу размером в половину окружности. Чем выше солнце над горизонтом, тем ниже опускается центр радуги.

Очевидно, что когда солнце поднимется почти на 42 градуса, только самая вершина радуги может быть видна над горизонтом. Поэтому летом радугу чаще всего можно наблюдать утром и вечером, когда солнце не очень высоко.

Часть радуги иногда можно видеть даже ниже линии горизонта, если капли находятся на фоне поверхности. Радугу размером больше, чем половина окружности, можно наблюдать с самолета или в горах.

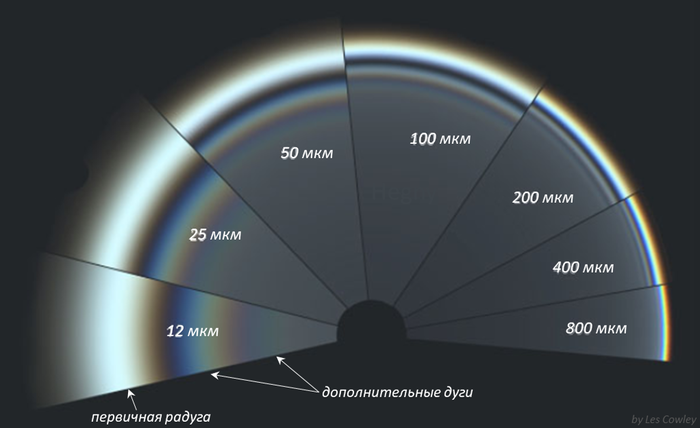

- Размеры капель

Ширина и яркость радуги зависит от размера капель. Узкие радуги с яркими цветами формируются крупными каплями диаметром в несколько миллиметров. Капли меньшего размера формируют более широкую дугу с менее насыщенными цветами. Совсем мелкие капли дают туманную радугу и белую радугу.

Туманная радуга (fogbow):

Белая радуга (cloudbow - "облачная радуга"):

На фотографии выше - очень широкая полоса с бледными цветами. Внутри первичной радуги можно едва рассмотреть белые дополнительные радуги. Эта радуга образована маленькими каплями воды во влажном воздухе и облаками, а не каплями дождя. Эффект дифракции в маленьких каплях уширяет дугу и обесцвечивает полосы.

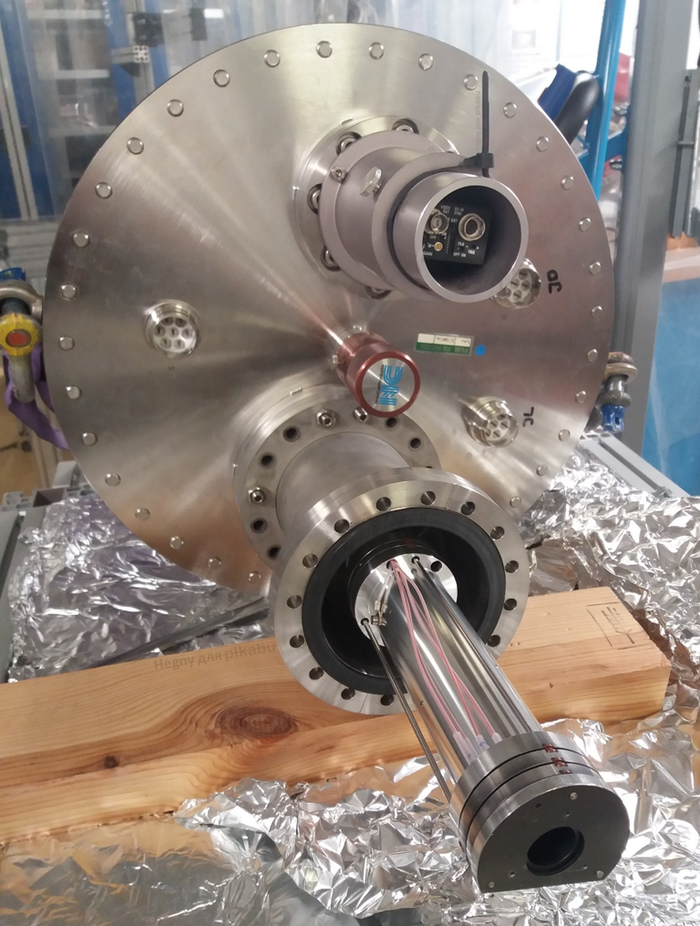

На рисунке ниже показаны расчитанные радуги для разного диаметра капель (в микрометрах).

Чем больше капля, тем Уже радуга, и тем ближе к ней внутренние дополнительные дуги. Для капель больше 1 мм в диаметре эффект дифракции незначителен, и мы наблюдаем яркую насыщенную радугу и почти не видим дополнительных радуг.

В облаке или в тумане капли обычно имеют диаметр меньше 0,1 мм (100 микрометров). Радуги, формируемые каплями промежуточного размера (0,1-0,5 мм), часто наблюдаются в брызгах водопадов.

Эффект размера капель можно увидеть на снимках дождевальной установки:

Ближе к главной струе капли имеют бОльший размер и дают узкую яркую радугу (верхний снимок). После того, как опрыскиватель отвернется, большие капли первыми падают на землю, а оставшиеся мелкие капли формируют более широкую и менее насыщенную радугу (нижний снимок).

Классическая геометрическая оптика не может объяснить эффект размера капель. Причина в волновой природа света.

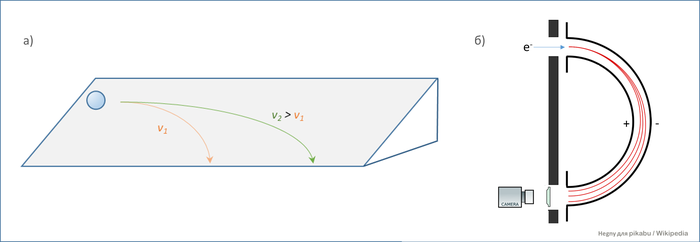

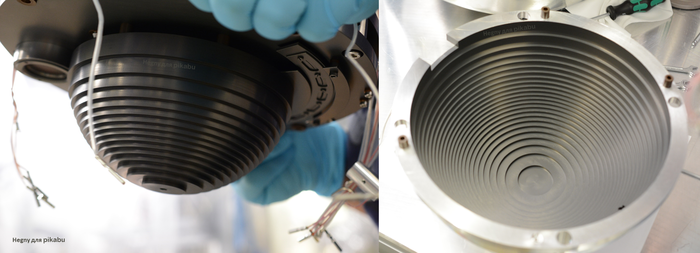

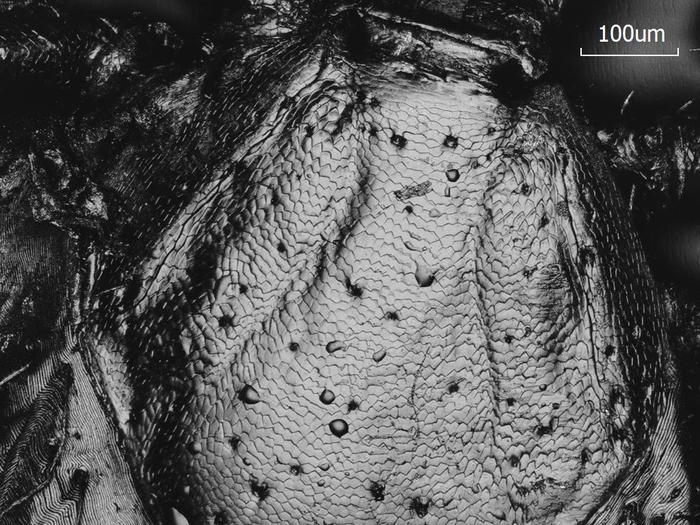

В классическом представлении (левая часть рисунка ниже) каждый фрагмент радуги сформирован двумя лучами, которые прошли через каплю двумя разными путями (мы разбирались выше, что все углы, кроме минимального, могут получаться при разном смещении падующего луча). Их интенсивности просто складываются.

Но волны ведут себя подругому. Коротко для тех, кто забыл школьную программу. В правой части рисунка световые волны схематически показаны, как чередующиеся положительные (яркий) и отрицательные (бледный) гребни вдоль классического луча. Тут критично то, что два пути имеют разную длину. Начиная "идти в ногу", лучи выходят из капли со смещением гребней - у них появляется разность фаз (или фазовый сдвиг). Интенсивности вышедших лучей нельзя просто сложить, так как волны интерферируют. Если волны двух лучей полностью в противофазе (положительный гребень одного луча совпадает с отрицательным гребнем второго), их амплитуды почти полностью взаимоуничтожаются. Если волны в фазе, то их интенсивности складываются.

Фазовый сдвиг и, как результат, интерференция сильно зависят от угла отклонения луча. В результате этот эффект дает максимальную интенсивность света на углах, близких к минимальному углу отклонения, а так же создает дополнительные радуги с внутренней стороны основной дуги.

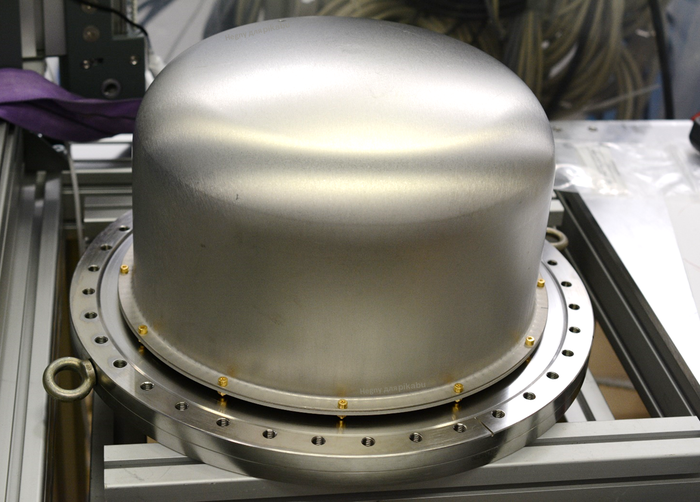

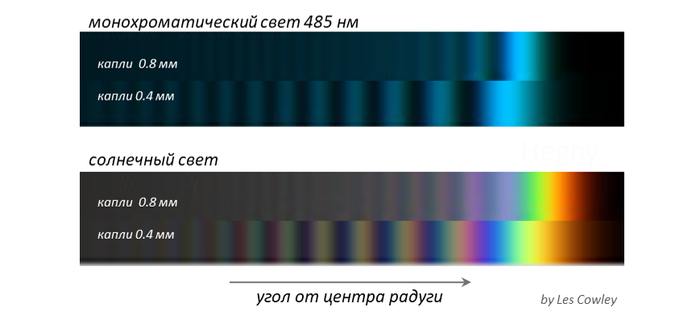

На картинке ниже показаны расчитанные радуги для двух размеров капель (0.8мм и 0.4мм) и для разного света (голубой свет для верхнего рисунка и солнечный свет для нижнего).

На рисунке видно, что чем меньше капля, тем более плавно меняется разность фаз для двух лучей в зависимости от угла (расстояние между максимумами интенсивности увеличивается). Дифракционная картина основной радуги уширяется, а дополнительные радуги отдаляются от нее. В этой симуляции все капли для каждой радуги были одного размера. В реальности капли, формирующие одну радугу, имеют разные размеры, а самые крупные даже приплюснуты. Из-за этого в природе мы не наблюдаем такого количества дополнительных радуг. Так как природная радуга представляет собой наложение монохроматических дуг, то, когда дуги уширяются за счет дифракции, они сильнее накладываются на дуги другого цвета. Как результат - цвета после смешения становятся менее насыщенными и блеклыми.

На самом деле световая волна является поперечной, а не продольной - электрическое поле осциллирует в направлении, перпендикулярном направлению луча. Направление вектора напряженности электрического поля определяет поляризацию света. Интенсивность отраженного или преломленного поверхностью света зависит от того, как вектор электрического поля был направлен относительно поверхности. В этом легко убедиться, наблюдая через поляризационные очки на отражения от воды или стекол. Если очки поворачивать, блики будут появляться и исчезать. Таким образом, радуга - поляризованный свет. В этом можно легко убедиться с помощью всё тех же поляризационных очков.

И напоследок - красная радуга:

На рассвете или на закате, когда солнце низко над горизонтом (а на самом деле ниже горизонта), его лучи проделывают длинный путь в атмосфере. Синий и зеленый свет быстро рассеиваются, и остается только длинноволновый красный свет. Он-то и формирует такую необычную радугу. Кстати, на этом снимке видно, что внутренняя часть радуги тоже красная. Поскольку других цветов в ней нет, они не примешиваются к красному и не превращаются в тусклый белый свет.

Теперь-то вы знаете про радугу всё! Ну, или почти все :) В следующий раз разберемся со вторичной радугой и еще несколькими оптическими явлениями.

Использованные материалы: Les Cowley, Kenneth Beard, Wikipedia, фото радуг из интернета.