Колонизация солнечной системы2

Часть 1

Кадр из фильма «Марсианин»

В первую очередь необходимо определить куда можно лететь человеку, и где можно разворачивать колонию.

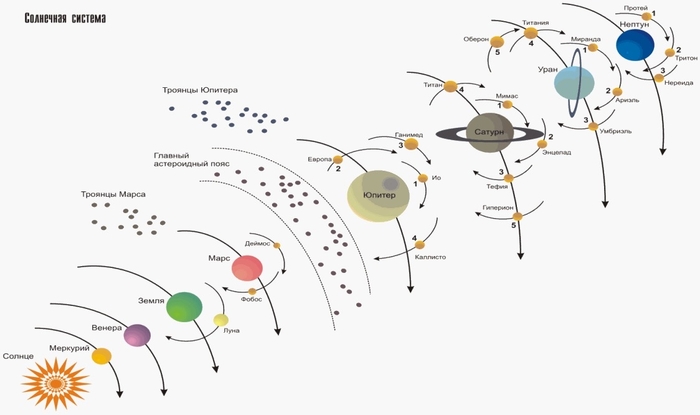

Схема нашей системы, простая, но понятная (по спутникам не очень точно)

Итого в нашей системе имеем:

- 8 планет (+ Плутон);

- 15 крупных спутников (не считая Луны и считая Харон);

- Церера в поясе астероидов.

Малые спутники колонизировать особого смысла нет. На них будет очень слабая гравитация, что очень не удобно для человека. Например, с Деймоса, спутника Марса, можно буквально «выпрыгнуть» на орбиту, а если разбежаться, то можно достичь второй космической (5.6 м/с).

Крупные спутники планет:

- Юпитер - Ио, Европа, Ганимед, Каллисто;

- Сатурн - Титан, Рея, Япет, Диона, Тефия;

- Уран - Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон;

- Нептун - Тритон;

- Плутон - Харон (хоть теперь Плутон не полноценная планета).

Из 17 потенциальных целей для высадки не все одинаково полезны для человека, даже в скафандре.

Напомню, основные проблемы для человека - это высокая температура, большая радиация и ускорение свободного падения больше 1.5 g. С остальным в скафандре / жилом модуле жить можно.

Краткая справка по условиям на планетах и спутниках:

- Меркурий: можно высадится на полюса х для «галочки», создавать постоянную базу нет смысла, там очень жарко и радиоактивно;

- Венера: на высоте 50 км самые комфортные условия после Земли, в облаках можно ходить в акваланге с гидрокостюмом, соответсвенно можно создать летающую базу в научных целях по типу дирижабль, которую будет мотать ветром по планете.

- Луна: первый кандидат для постоянной базы.

- Марс: второй кандидат для постоянной базы.

- Церера: условия почти как на Луне, можно добывать ракетное топливо, колонизировать можно;

- Юпитер: на химии взлететь не возможно, уйти с орбиты можно только на ионниках, сесть нельзя, но радиация убьёт быстрее, лететь не надо.

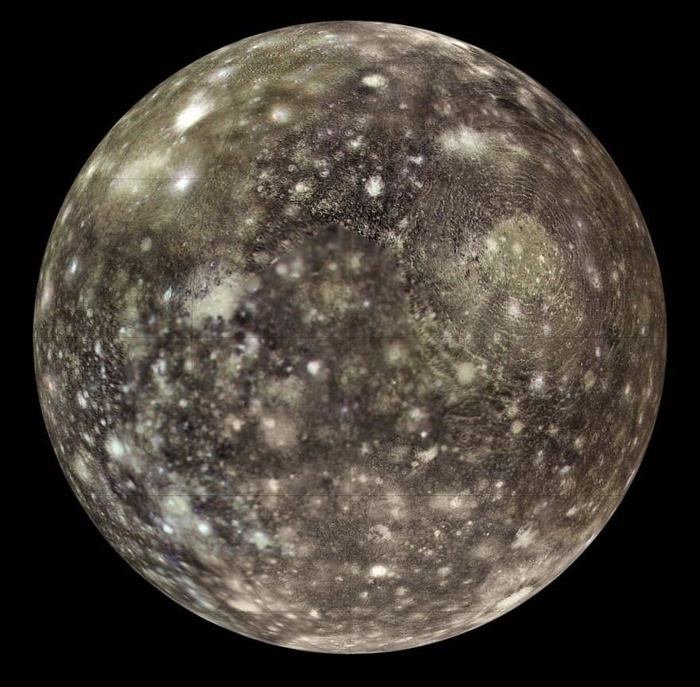

- Каллисто: условия почти как на Луне, только воды как на земле, можно добывать ракетное топливо, колонизировать можно.

- Ио, Ганимед, Европа: радиация, лететь не надо.

- Сатурн: уход с орбиты на грани возможностей химических двигателей, сесть нельзя, лететь не надо.

- Титан: ракетного топлива (метан) там, в буквальном смысле, океан (это прям мечта Газпрома), ходить можно в подогреваемых легких негерметичных скафандрах, колонизировать можно.

- Япет, Рея, Тефия, Диона: лёд, радиация и ничего интересного, лететь не надо.

- Уран: сесть нельзя, а атмосфера очень холодная и лёгкая (на дирижабле не полететь) и радиация.

- Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон: лед, холод, предпочтительнее Оберон, там меньше радиация, лететь долго, высадится можно для «галочки».

- Нептун: сесть нельзя, в атмосфера очень холодная и лёгкая (на дирижабле не полететь) и радиация.

- Тритон: будет тяжело сесть, на поверхности замёрзший азот ( будет испарятся от двигателей), очень холодно, лететь долго, можно высадится для «галочки».

- Плутон и Харон: на спутник проще сесть, на Плутоне на поверхности замёрзший азот, лететь долго, можно высадится для «галочки».

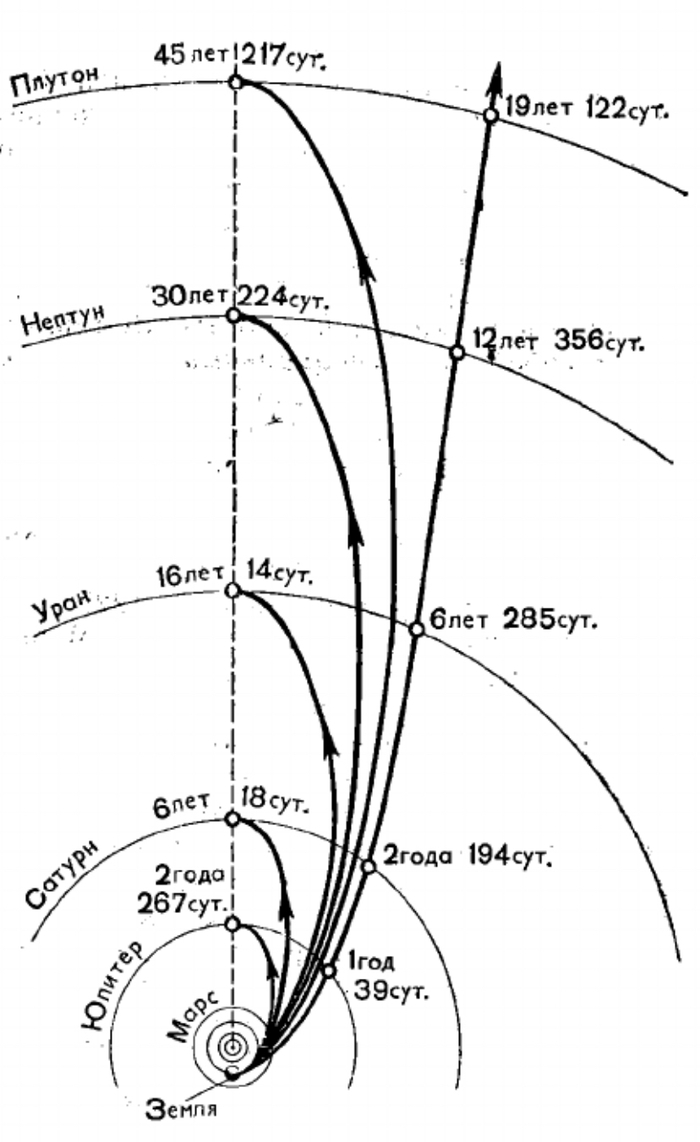

Для наглядности орбиты в масштабе. Как видно, до Сатурна почти в 10 раз дальше от солнца, чем Земля, а Уран уже в 2 раза дальше Сатурна.

Итого получаем следующие точки для создания баз (разовые высадки не учитываем) с указанными соответсвенно минимальным запасом характеристической скорости (с НОО на НОО) - запасом скорости для взлета с поверхности на НОО в- среднего удаления от Земли в млн км - минимального (в оптимальное окно запуска) временем полёта от Земли по гиперболической траектории (без учета разгона):

1. Луна - 3.94 км/с - 1.73 км/с - 0.385 млн км - часы;

2. Венера (в облака) - 6.79 км/с - 9.0 км/с - 150 млн км - 40 дней;

3. Марс - 5.71 км/с - 3.8 км/с - 225 млн км - 70 дней;

4. Церера - 8.67 км/с (из них 3.12 на изменение наклона орбиты) - 0.36 км/с - 415 млн км - около 400 дней;

5. Каллисто - 12.41 км/с - 1.76 км/с - 777 млн км- 405 дней;

6. Титан - 11.43 км/с - 7.6 км/с - 1425 млн км - 560 дней.

Для справки: старт на НОО с Земли требует 9.4 км/с (с учётом атмосферы).

На Венере, Марсе, Титане можно тормозить об атмосферу - таким образом запас скорости на посадку нужен менее 1 км/с.

В ближайшей перспективе (на земле все дано реализовано, осталось это вывести в космос) технология освоения следующая:

- для взлетов/посадок с планет использование кораблей типа «Starship» на химической тяге (запас по характеристической скорости около 9 км/с при полной заправке позволяет произвести посадку и взлёт на все точки колонизации);

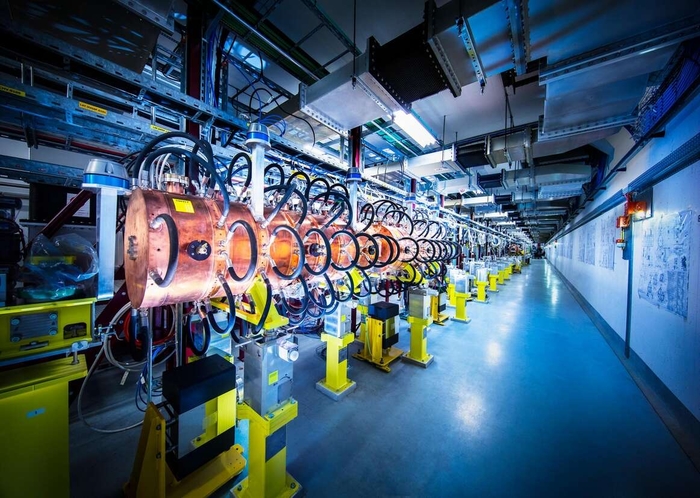

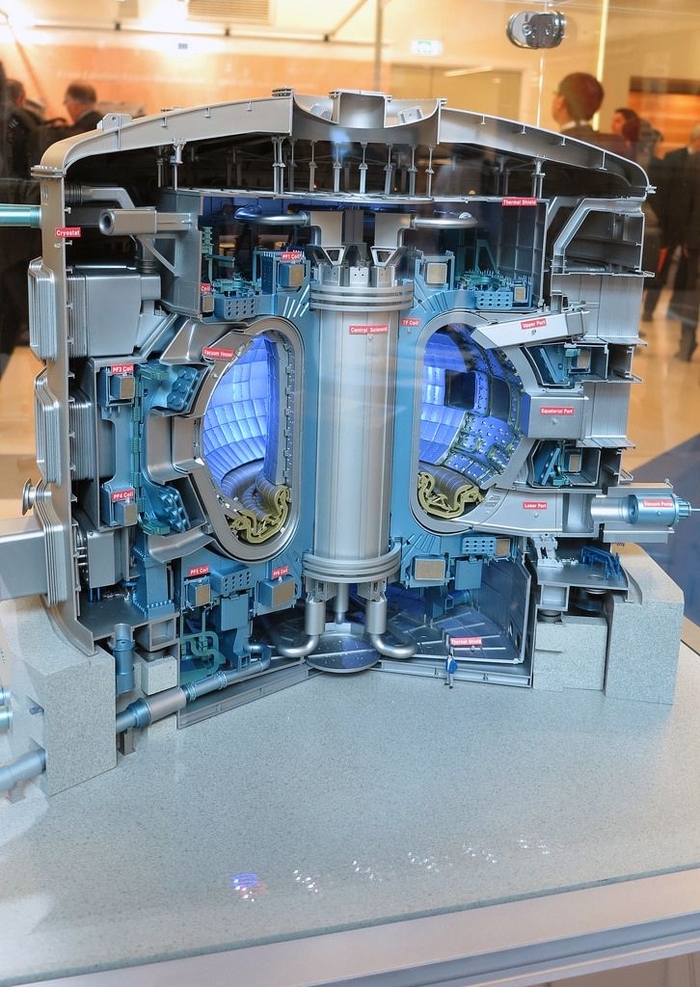

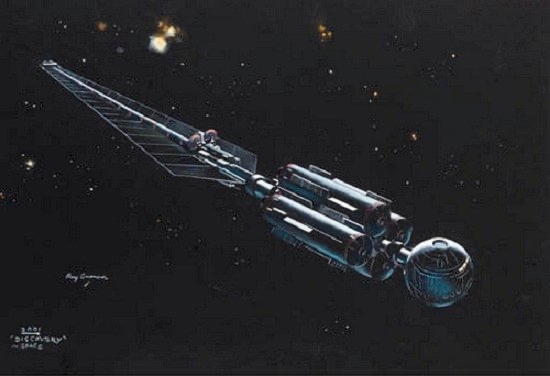

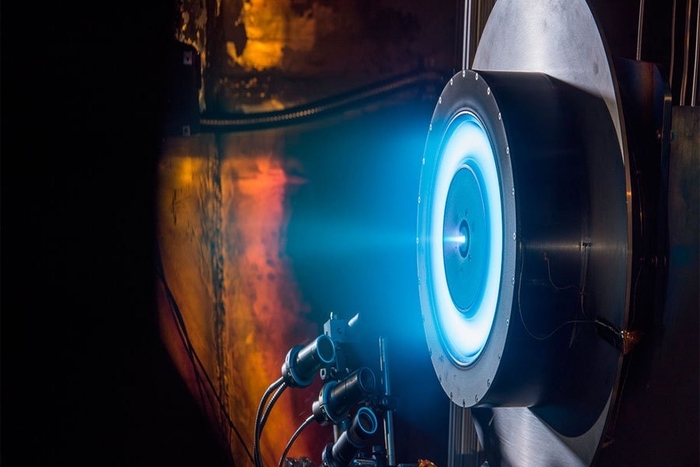

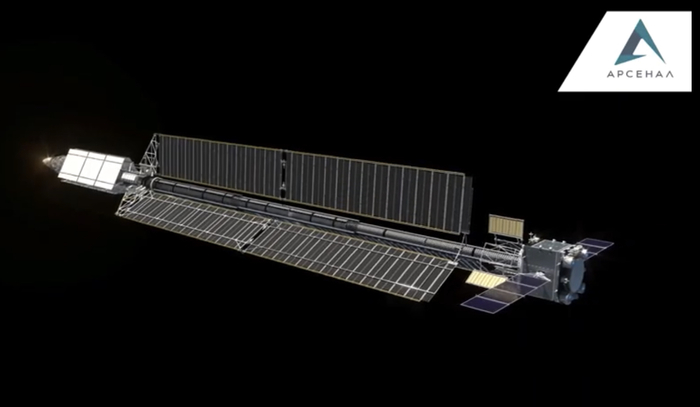

- для межпланетных перелетов используются ядерные буксиры типа «Нуклон» с разгоном выше гиперболических скоростей (запас по характеристической скорости от 50 км/с).

В посте Немного про ядерный буксир

разобраны скоростные возможности ядерных буксиров.

Таким образом для колонизации необходимы следующие минимальные запасы (как минимум для первых кораблей пока не будет обеспечена дозаправка местным топливом):

- 5 км/с на химические двигатели для посадки/взлёта (для редких полетов на Венеру 10 км/с), а это топлива в 1.3 раза больше чем масса самого корабля).

- 12.5 км/с для ядерных буксиров (если мы хотим лететь на Титан 6.5 лет, на Марс около 300 дней) либо больше 25 км/с (чтобы долететь до Титана быстрее, чем за 3 года, а до Марса, быстрее 150 дней).

Для тех, кто ещё не видел - время полёта по эллиптическим траекториям (минимальный запас скорости) и минимальной гиперболической (разгон от земли до 16.65 км/с).

Использование гравитационных манёвров при массовой колонизации исключено - никто не будет ждать пару лет окно запуска, если надо доставить через полгода необходимый груз для поддержания жизни колонистов.

Получаем, что даже до Титана лететь уже под 3 года, при существующих сегодня технологиях. Очень далеко, но жить там человеку достаточно удобно (про это в части 2 будет).

Вывод этой части:

- Не там много мест в солнечной системе, которые можно колонизировать.

- Дальше Сатурна что-то осваивать смысла нет вообще, по крайней мере пока не достигнем запаса по характеристической скорости на 2 порядка.

- Современные технологии, связка ядерного буксира многоразовых кораблей с химическими двигателями, позволяют летать к другим планетам

Для подписчиков:

В части 2 будет про условия обитания в колониях.

В части 3 - про оснащение колоний, объём перелетов и возможная промышленность на других небесных телах.