blopblopzhenya

Птичка киви БЕЖИТ ОРЁТ (как тираннозавр)

Источник: Nature Is Amazing/Twitter

Сатоко Мияхара на NHK Trophy 2023

Это, простите, полный разъёб по музыкальности. Сатоко всегда умела, но когда она не скована обязаловкой и конкуренцией - получается вот ТАК.

На ютубе его пока не нашла - эксклюзив, блин!

Источник: figure skating archive/Twitter

Феномен Адама Риппона и Джейсона Брауна: как выигрывать медали в мужской одиночке (практически) без четверных. Часть 1

Мужское одиночное катание, как известно, в эру четверных вошло очень давно. И оборотов там никто сбавлять не собирается, уже и до четверного акселя допрыгались, и до шести четверных прыжков в произвольной.

Однако, каким-то невероятным образом были те, кто "шёл против системы", и весьма успешно. Одни из самых ярких примеров последних лет - американцы Адам Риппон и Джейсон Браун. Оба - именитые фигуристы топ-уровня, участники олимпиад, с большим количеством медалей разных международных турниров. И оба общепризнанно считаются образчиками "зреломужского" и компонентности, у которых четверные если и появлялись, то чаще всего - неудачно. При этом они обыгрывали ребят из разных стран с несколькими четверными в программе, включая российских и японских одиночников. Мне захотелось разобраться более подробно и попробовать порасуждать, как так вышло.

Конечно, когда начинали что Адам, что Джейсон, о шести четверных в программе речи не шло. Но всё-таки по одному-два прыжка народ старался делать.

Начнём очередной раунд диванной аналитики с Адама, поскольку он старше и начинал раньше. Он родился в 1989 году, кататься начал очень поздно по меркам ФК - аж в 10 лет. Возможно, отчасти именно этим и объясняются сложности с четверными, но тут автор на экспертность не претендует.

Первый юниорский сезон (условно, когда Адам впервые выступал на юниорском Гран-При) - сезон 2005/06.

Ремарка: дальше в анализе соревнований и протоколов я буду ориентироваться только на главные старты, национальный чемпионат и серию Гран-При. Челленджеры и прочие турниры я учитывать не буду по нескольким причинам: уровень соревнований зачастую заметно ниже, и фигуристов топ-уровня на них немного. Ну и просто много их было, если честно, я рискую совсем утонуть в протоколах и баллах.

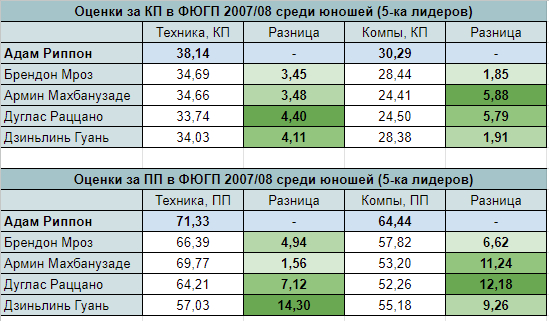

Медали серьёзных турниров на юниорском уровне Адам стал получать в сезоне 2007/08. Победил на этапе юниорского Гран-При в Румынии, взял серебро на этапе в Болгарии и золото финала серии. В финале Гран-При он ещё и установил рекорд: стал первым среди юношей, кто преодолел порог в 200 баллов на соревнованиях юниорского уровня.

В этом же сезоне Адам стал чемпионом страны среди юниоров, заработал путёвку на юниорский чемпионат мира и выиграл его.

Итого за этот сезон он заработал 5 медалей на соревнованиях высокого уровня. Посмотрим на его контент в короткой и произвольной программах (без чемпионата США).

Короткая программа:

Произвольная программа:

Примечание: я открыла для себя два новых элемента, которые, оказывается, раньше исполнялись одиночниками в программе. Исходя из того, что мне удалось найти по этому поводу, раньше требовалось исполнить две различные дорожки шагов:

CiSt = circular step sequence - дорожка шагов, исполняемая по кругу

SlSt = straight line step sequence - дорожка шагов, исполняемая по прямой

Сейчас разные виды дорожек шагов остались только в танцах на льду. Все одиночники и парники исполняют одну дорожку шагов без определённого заранее заданного направления.

Если посмотреть только на прыжковый контент, то видно, что элементов ультра-си Адам не исполнял. Надо отметить, что и среди других участников этих соревнований четверных не встречалось, хотя мелькали тройные аксели.

Но нас интересуют и другие элементы, и оценка за компоненты. Помним, что в те годы ещё действовала старая система оценки, когда значение ГОЕ могло быть от минус 3 до плюс 3.

Как видим, Адам исполняет тройные и каскады с ними довольно стабильно, пусть и не всегда чисто, ГОЕ иногда уходят в минус. Кроме того, в короткой программе все прыжки он делает в первой половине проката, что косвенно может указывать на то, что делать их ему относительно трудно.

С вращениями на юниорском у него было не очень стабильно: регулярно теряет на них уровни, иногда и два. Дорожки шагов же он исполняет уверенно, уровни не теряет.

Попробуем теперь сравнить оценки за конкрентые элементы и компоненты с другими топовыми фигуристами среди юниоров того года: пятёркой лидеров в финале юниорского Гран-При 2007/08 и пятёркой лидеров на юниорском Чемпионате мира 2008.

Посмотрим, какие были оценки у всех этих юношей и как поменялись на более позднем старте в сезоне. В строчках с оценками Адама зелёным выделяла оценки за те элементы, где он превзошёл всех конкурентов, красным - где уступил одному или нескольким из них. Начнём с Финала юниорского Гран-При 2007/08:

Источник данных: официальный сайт ISU

Теперь посмотрим юниорский Чемпионат мира 2008 года:

Источник данных: официальный сайт ISU

Выводы можно сделать следующие:

1. Прыжки - явно не его конёк, если не считать двойного акселя. По оценкам за прыжковые элементы он почти везде уступает другим участникам, причём иногда - значительно. Да, он с них чаще всего не падает, но делает грязнее, чем другие ребята. Да и набор у него проще: часто каскад флип-тулуп вместо лутц-тулупа, ни одной попытки тройного акселя.

2. Вот с вращениями ситуация уже поворачивается в его сторону. Практически все вращения он делает лучше ,чем соперники, не идёт в основном вращение FSSp (Flying Sit Spin) - вращение сидя с заходом в прыжке. Кроме того, необязательное вращение, которое участники выбирали сами, он тоже в целом проиграл. В целом можно попробовать объяснить это тем, что все участники выбирали наиболее комфортный вариант вращения для них, и тренировали его охотнее и усерднее, чем скучную "обязаловку".

3. На дорожках шагов Адам уже без вопросов доминирует. Оба вида дорожек на этих соревнованиях абсолютно остались за Адамом, никто не сделал их лучше. Причём разница может достигать 1.5-2 баллов, что очень много для такого элемента.

4. Та же ситуация, что и с дорожками, наблюдается в компонентах. Судье единогласно на каждом старте и в каждом сегменте щедро одаривали Адама компонентами и наслаждались его катанием больше, чем всеми другими участниками. И, надо сказать, создали отличный плацдарм для его взрослой "компонентности".

Посмотрим, как всё это отразилось на общей оценке за технику и компоненты в каждом сегменте:

Получается довольно интересно:

При всей вроде бы "непрыжковости" Адама по общей технической оценке он стабильно выносил практически всех. Перегирали его только на чемпионате мира, и только двое, и ненамного. Компонентами он их перекрыл с запасом.

Если вспомнить оценки за одни и те же непрыжковые элементы, которые исполняли все юноши, Адам, хоть и превосходит их по оценке, но чаще всего не на очень много: сложно создать серьёзный отрыв на вращении базовой стоимостью в 2-3 балла. Однако, все эти отрывы "по мелочи" в сумме складваются, как видим, в весьма приличную оценку за технику. ПРичём разрыв при условии не совсем удачного проката у соперника может быть очень впечатляющим, вплоть до 14 с лишним баллов.

Но вот где Адам абсолютный чемпион - это в общей оценке за компоненты. Там и за отдельные позиции разница может быть и больше балла, а в сумме отрыв получается бешеный, вплоть до 12 с копейками баллов. Причём если в КП минимальная разница около двух баллов, то в произвольной минимальная разница возрастает почти до трёх баллов. В общем, катание Адаму дано, судя по оценкам, и арбитры это очень ценили.

В следующей части пройдёмся по взрослой карьере Адама: его попыткам в четверные, оценкам за вращения и скорости повышения компонентов.

Участники финала серии Гран-При 2023

На этапе в Японии были разыграны последние путёвки в финал серии, и теперь известен точный состав участников этих соревнований:

Источник ISU/Instagram

Обзор международных соревнований по фигурному катанию за прошедшую неделю (20 - 26.11)

Источник: официальный сайт ISU и официальные сайты соревнований.

Все комменты - отсебяка. "Отсебяка" - от слова "бяка"! Может вызвать степ-аут мозга, если воспринимать слишком серьёзно.

Все неправильно написанные имена и фамилии - не попытка стёба, а тупняк автора. Честный, беспросветный тупняк.

Tallinn Trophy, 21-23 ноября. Таллинн, Эстония

Соревнования проходили среди одиночников на юниорском и взрослом уровнях. Результаты у взрослых:

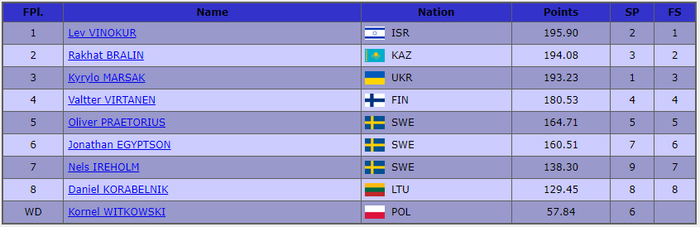

Мужчины:

Лев Винокур, Израиль - 195.50 (2-ой по КП, 1-ый по ПП)

2. Рахат Бралин, Казахстан - 194.08 (3-ий по КП, 2-ой по ПП)

3. Кирило Марсак, Украина - 193.23 (1-ый по КП, 3-ий по ПП)

В короткой программе оба лидера решили упасть: Кирило на каскаде риттбергер-тулуп, и Лев - на сольном четверном тулупе (который ещё и недокрутил на четверть оборота). Рахат сделал программу чисто, но уступил первым двоим номерам по базовой стоимости. Если тройные аксели в протоколах ещё мелькают через одного, то четверной в короткой был всего один.

В произвольной Лев уже удачно исполнил четверной тулуп и получил за него все положительные ГОЕ. в середине программы сделал неясное ребро на флипе, и в том же каскаде недокрутил тулуп в четверть. За все вращения и дорожку получил третий уровень, но этого хватило, чтобы выиграть произвольную и взять итоговое первое место. Рахат не козырял элементами ультра-си, но допустил только два недокрута в четверть и сделал все вращения кроме одного (которое почти потерял полностью) на четвёртый уровень. Проиграл лидеру по технике больше 10 баллов, но компонентами отыграл почти столько же. Кирило зашёл на тройной аксель, но сделал на отрицательные ГОЕ, сдвоил сальхов в начале программы и потерял много уровней на вращениях и дорожках, поэтому по итоговой оценке имеем то, что имеем.

Женщины:

Сарина Йоос, Италия - 181.90 (2-я по КП, 1-я по ПП)

Джозефин Тальегард, Швеция - 176.20 (1-я по КП, 2-я по ПП)

3. Кристина Лисовская, Эстония - 169.34 (3-я по КП и ПП)

Довольно много здесь знакомых фамилий с других турниров в этом сезоне, из самых известных, пожалуй - Александра Фейгин, у которой этот турнир не задался. Неожиданно высоко оказалась спортсменка из Индии по сравнению со многими своими соотечественниками на других соревнованиях, остаётся только радоваться и пожелать дальнейшего развития этого вида спорта в стране.

Вся тройка лидеров сделала короткую чисто ,если не считать небольшого недокрута у Сарины, и после короткой шли практически ноздря в ноздрю и по технике, и по компонентам. В произвольной же Сарина заявила самый дорогой контент среди всех участниц и сделала его довольно чисто: недокрут в четверть на тройном тулупе, и мелькнул каскад 3-2. По компонентам прилично проиграла бы более именитой Джозефин, но та наошибалась: сделала два недокрута в галку и недокрут в четверть. Кристина заявила контент на уровне Джозефин, и даже сделала довольно интересный каскад тройной лутц-ойлер-двойной флип. Но потом случилось неясное ребро и недокрут в четверть на сольном флипе, да и компонентами она Джозефин сильно проигрывала.

Гран-При NHK Trophy, 24-26 ноября. Осака, Япония

В качестве превью к этому соревнованию хочется сказать только одну фразу: ЧТО ПРОИСХОДИТ?!

Мужчины:

Юма Кагияма, Япония - 288.39 (1-ый по КП, 2-ой по ПП)

Шома Уно, Япония - 286.55 (2-ой по КП, 1-ый по ПП)

Лукас Бритчги, Швейцария - 254.60 (3-ий по КП и ПП)

Короткая программа вызвала вьетнамские флэшбеки с Олимпиады 2022 года: юный Юма обыгрывает титулованного и обласканного судьями Шому. Но здесь против техники не попрёшь. По базовой стоимости их программы были практически одинаковыми, но Шома допустил аж два недокрута на одном каскаде, в четверть и в галку. Не порть "малышатину", Ламбьель, хе-хе. Компоненты у них при этом практически одинаковые, не зря Юма серебро Олимпиады брал. Лукас откатал короткую чистенько, но четверной сделал только один. Денис Васильевс упорно идёт по пути Джейсона Брауна и Адама Риппона: в один хотя бы четверной пытается, но падает.

В произвольной было противостояние недокрутов Шомы (да откуда они у него?!) и падения Юмы (зачем, ещё и на акселе?!). С небольшим перевесом победили недокруты Шомы в количестве 4(sic!) штук. Все в четверть, и все на четверных. Но надо сказать, что базовая стоимость у Шомы была почти на 10 баллов больше, так что при условии выкатывания программы Юму он пока выносит. Лукас снова умничка, если не считать неверного ребра на флипе. Но из четверных пока только тулуп, к сожалению.

Женщины:

И снова хочется буквально кричать: ЧТО ПРОИСХОДИТ?!

1. Ава Мари Зиглер, США - 200.50 (5-я по КП, 1-я по ПП)

2. Линдси Торнгрен, США - 198.73 (1-я по КП, 3-я по ПП)

3. Нина Пинзарроне, Бельгия - 194.66 (2-я по КП и ПП)

Всё пошло не по плану ещё в короткой программе. Впереди оказалась Линдси Торнгрен, откатавшая относительно чисто стандартный женский прыжковый набор в короткой (прям в тему предыдущий мой мемасик получился). НЕясное ребро на флипе ей не сильно испортило выступление. Впосле ожидаемо в такой компании впереди оказалась и Нина Пинзарроне, но уже с недокрутом и сольным риттбергером вместо флипа. Опять же, вполне логично неплохо откатала Хэ Ин Ли, пусть и тоже с недокрутами. А вот что произошло с Маи Михарой и Вакабой Хигучи - соверешенно непонятно. Испугались, что ли, строгости судей дома: Маи умудрилась сделать три ошибки в одном каскаде (неясное ребро на флипе + недокрут в четверть + сдвоенный тулуп), недокрутила лутц и потеряла уровень на вращении. Вакаба просто собрала комбо из ошибок: недокрут в галку и падение на лутце, неясное ребро на флипе, недокрут на галку на нём же и одинарный тулуп в каскаде флип-тулуп, потеря уровней на вращениях и дорожке. Настя Губанова тоже приехала как будто деморализованная (и у неё есть на то основания после оценок на прошлом этапе, ящитаю), тоже наошибалась по полной (одинарный тулуп в каскаде, недокрут в галку на лутце, потеря уровней на вращении и дорожке).

А потом настала произвольная, и наступил хаос в мироздании. Маи откатала программу так, что на протокол страшно было смотреть: 4 недокрута в галку, неясное ребро, и вишенкой на торте - падение. И итоговая техническая оценка в 48.93 за произвольную. Тут никакие компоненты не спасут, как и в случае с Вакабой. Попытка тройного акселя никак не помогла при 4 недокрутах в галку, недокруте в четверть, неясном ребре и двух падениях, одно из которых - на хорео, мать его, дорожке. Хэ Ин тоже собрала 5 недокрутов в галку. В общем, соревнование "у кого меньше недокрутов, тот получает медальку". В итоге чище всех откатала победительница Ава Мари Зиглер, при том что прыгала 2 каскада 3-2. Нина словила всего 2 недокрута, в галку и в четверть. Ну и Линдси разок упала да неясное ребро получила, но недокрут всего один и маленький. В общем, что-то происходит загадочное в фигурке.

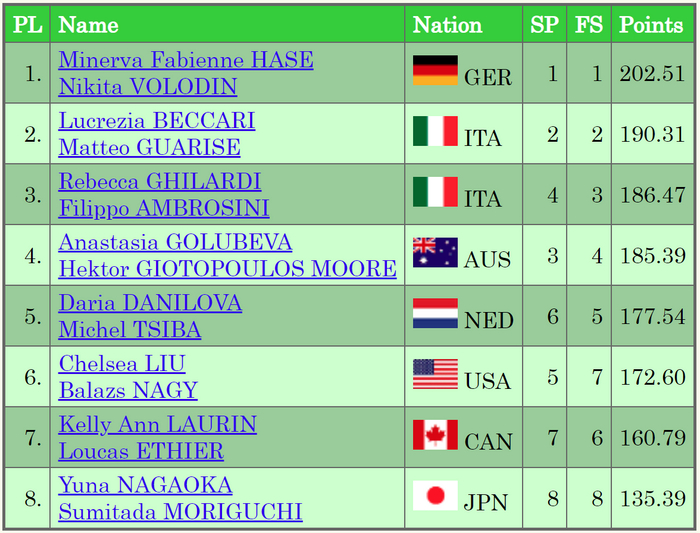

Пары:

Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин, Германия - 202.51 (1-ые по КП и ПП)

Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе, Италия - 190.31 (2-ые по КП и ПП)

Ребекка Гиларди/Филиппо Амбросини, Италия - 186.47 (4-е по КП, 3-и по ПП)

Ну хоть в Багдаде парах всё спокойно. У Хазе/Володина особенно серьёзной конкуренции на этом этапе не было, и они спокойненько выиграли обе программы, правда, в короткой их чуть не догнали итальянцы Беккари/Гуаризе. Австралийцы потеряли уровень на подкруте, но тоже были близки. В произвольной у немцев всё снова чисто, если не считать сдвоенного сальхова. Здесь они уже серьёзно оторвались от ближайших преследователей по технике, во многом - за счёт хороших ГОЕ. Беккари/Гуаризе сделали недокрут на сальхове и получили только базовый уровень на поддержке. Ну и компонентами 2-3 балла проиграли.

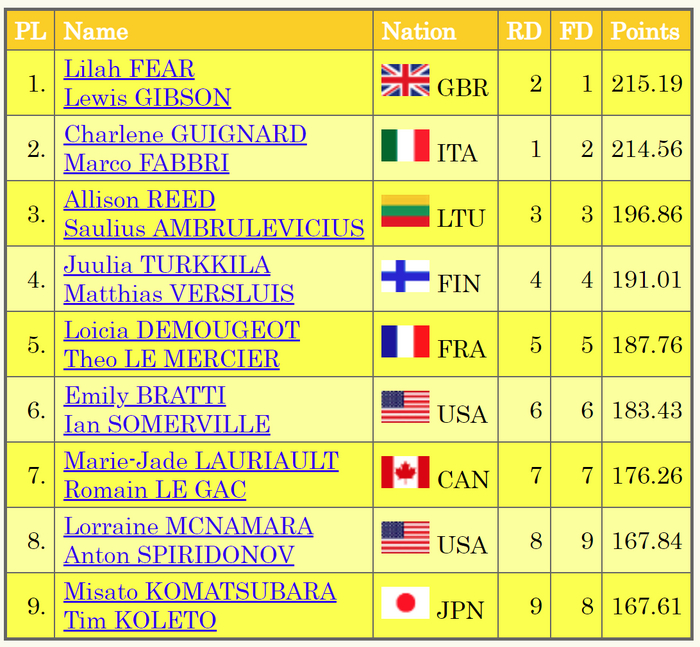

Танцы на льду:

Лайла Фир/Льюис Гибсон, Великобритания - 215.19 (2-ые по РТ, 1-е по ПТ)

Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, Италия - 214.56 (1-ые по РТ, 2-е по ПТ)

Эллисон Рид/Саулиус Амбрулевисиус, Литва - 196.86 (3-и по РТ и ПТ)

У танцоров пьедестал тоже был довольно предсказуемым. Итальянцы чуть выиграли в ритм-танце по компонентам, британцы - по технике. Все остальные дуэты довольно серьёзно для танцев отстали от тройки лидеров по технике. В произвольном танце история с первыми двумя парами в их разнице в оценках повторилась, но теперь этой разницы по технике хватило, чтобы вырваться вперёд и выиграть этап. Финны совсем немного отстали от латвийцев, но по сумме разрыв для танцев вновь получился довольно серьёзным.