Вселенная и жизнь. Ю. Н. Бондаренко.

15 постов

15 постов

11 постов

14 постов

3 поста

1 пост

3 поста

5 постов

4 поста

1 пост

13 постов

Сверхплотный объект может проходить большие расстояния в веществе планет и, тем более, в атмосфере Земли, благодаря своей огромной плотности и прочности. Однако, при движении в обычном веществе, начиная с некоторой скорости, начинают происходить процессы его поверхностного разрушения. Это происходит из-за того, что начинаются реакции налетающих с большой скоростью ядер атомов обычного вещества с нейтронным веществом.

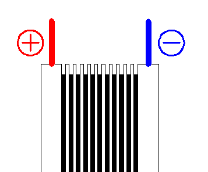

Ядра атомов имеют относительно объекта энергию примерно в три с половиной тысячи раз большую, чем их электроны, и во столько же раз большее отношение массы к заряду. В то время, когда электроны тормозятся перед объектом на достаточно большом расстоянии, образуя своеобразную «подушку», сквозь неё к поверхности объекта пролетают ядра атомов, перенося с собой положительный заряд протонов. Таким образом, происходит разделение электрических зарядов и образуется двойной электрический слой, поле которого играет существенную роль в дальнейших процессах. Разумеется, электронный газ впереди объекта сильно уплотнён и поэтому вырожден, как и в электронных оболочках самых тяжёлых атомов, и даже сильнее. Это происходит как в результате встречного давления, так и из-за отсутствия кривизны поверхности нейтронного «ядра».

Ядра атомов встречного вещества, имея энергию во много миллионов электрон-вольт, уже при скорости в пять тысяч километров в секунду преодолевают кулоновский барьер (в чём им помогает пространственный заряд электронов) и прилипают к нейтронному веществу. Далее процесс должен развиваться следующим образом — в ядерном веществе растворяется нейтронное. Образуется «ядерное болото» (один из двух способов распада), наверное, это эвтектика, которая имеет минимальную температуру плавления. Сильное электрическое поле вблизи поверхности приводит к неустойчивости жидкой плёнки ядерного вещества. На ней возникают неровности, а на их «склонах» начинают действовать силы электрического отталкивания протонов. С поверхности начинают вырываться капли ядерного вещества, подобно каплям краски с эмиттеров «электрического пульверизатора». Эффект усиливается действием пространственного заряда слоя электронов.

Эти фрагменты представляют собой не что иное, как ядра атомов, но большей массы, чем те, которые встретились объекту, и они существенно «догружены» растворёнными нейтронами. Поскольку процесс отрыва имеет не очень «упорядоченный» характер, то их массы будут очень разнообразными. Можно ожидать, по аналогии с делением ядер тяжёлых элементов, что будет представлена правая часть таблицы Менделеева — эти ядра будут тяжёлыми, (а некоторая часть — и сверхтяжёлыми!) и распределение масс будет относительно «гладким», как и для продуктов деления урана. Не исключены и процессы вторичного деления самых тяжёлых «капель».

Таким образом, при «динамической коррозии» нейтронного вещества могут возникать и те самые «интересные» элементы, типа бария или циркония, которыми обогащены некоторые звёзды. При движении СПО в атмосфере Земли и в её твёрдом веществе может образоваться существенное количество редкоземельных элементов. В атмосфере будет «переработано» примерно два килограмма вещества на квадратный сантиметр сечения объекта, а при движении в твёрдом веществе — примерно два килограмма на десять метров (две тонны на километр). Всего при пролёте СПО сквозь Землю может быть переработано десятки тысяч тонн вещества Земли и примерно столько же — самого СПО. Какую часть из этого новообразованного вещества составляют редкоземельные элементы — неизвестно. Но можно предположить, что их доля такая же, как и при делении ядер тяжёлых элементов. Поскольку при этом процессе не происходит существенного изменения масс атомных ядер, то следует ожидать не очень большого выделения энергии. Выделенная энергия может быть сравнима или даже меньше, чем при сгорании кислорода в железо. Учитывая также то, что в нашем случае, сгорание например, кислорода идёт не до железа, а до более тяжёлых элементов, энергия связи нуклонов в ядрах которых меньше, чем у железа, такого энерговыделения может не быть вообще или оно будет отрицательным! Причём, процесс энерговыделения может быть существенно «растянут» во времени (деление фрагментов).

Этим процессом можно было бы объяснить повышенное содержание РЗМ в районе Тунгусского события — конкретно, обогащение в районе горы Чирвинский, в районе возможного расположения «трубки взрыва». Сама аномальная по РЗМ зона по форме такова, что её можно интерпретировать, как зону выпадения осадков из разнесённого ветром облака выброса из трубки взрыва. (Карта из книги Васильева). Интересно и то, что согласно книге Васильева, редкоземельная аномалия Тунгусского события (по крайней мере, по иттербию) имеет тот же изотопный состав, что присущ земным РЗМ.

Из этого факта можно сделать два вывода. Либо описанный механизм (если он вообще реален!) не имеет отношения к аномалии, либо почти весь земной иттербий имеет именно такое происхождение, и земное вещество формировалось при участии процессов динамического распада нейтронного вещества. Последнее не удивительно, если учесть современные представления об образовании того вещества, из которого состоит Земля. Видимо, в оболочку Сверхновой, давшей тяжёлые элементы для Солнечной системы, было выброшено и нейтронизированное вещество.

Пара замечаний о «температуре» излучения нейтронного объекта при пролёте в атмосфере. Это не равновесная температура, а «температура торможения». Гамма кванты, вызывающие фотоядерные процессы, и, в частности, образование углерода-14 из кислорода 18, излучаются отдельными частицами и ядрами атомов до того, как они «термализуются». Точнее — в самом процессе «термализации». «Равновесная» температура в десятки миллиардов градусов просто невозможна на «открытой поверхности» и даже в веществе обычной плотности. Плотность электромагнитного излучения при этом столь высока, что быстро «съедает» энергию хаотического движения частиц. Скорее всего, нейтронный объект имеет при полёте в атмосфере «равновесную» температуру несколько миллионов градусов, а гамма-излучение, которое вызвало образование углерода-14 в силикатных породах из кислорода-18, можно считать «нетепловым». Бытовой пример: кобальт-60 излучает гамма-кванты, соответствующие температуре в двенадцать миллиардов(!) градусов, оставаясь холодным. Просто в этом конкретном случае обычные представления о температуре требуют уточнения!

Ударная волна от пролёта СПО также возникает в более сложных процессах, чем при полёте на малых скоростях. Существенную роль в этом процессе выполняет перенос энергии рентгеновским излучением, как и при начальных стадиях ядерного взрыва.

Бондаренко. 12 Марта. 2005 г.

Эта работа посвящена исследованию проблемы происхождения тектитного стекла.

Подавляющая часть силикатных пород земной коры находится в кристаллическом состоянии. Это указывает на их медленное охлаждение в процессе затвердевания. Но если силикатный расплав достаточно быстро охладить, то он не закристаллизуется, а затвердеет в виде переохлаждённой жидкости — стекла.

Таким образом, если мы обнаруживаем природное стекло, то значит расплав силикатов (веществ, содержащих много двуокиси кремния) быстро остыл, не успев образовать кристаллы. На Земле встречаются стёкла различного состава и происхождения. Это, например, обсидианы — продукты извержения вулканов, и «стриммерглассы» — стёкла, образующиеся при попадании молнии в песок. При падении крупных метеоритов в месте удара происходит взрыв. Часть породы плавится, и образуются стёкла, называемые «импактитами» (от слова «импакт» — «удар»). При ядерных взрывах также образуются стёкла.

Обычно происхождение природных стёкол установить несложно. Но на Земле находят и стёкла, происхождение которых до сих пор не ясно. Это тектиты.

Тектитами называются природные стёкла, найденные в некоторых районах Земли. Название дано в начале века (1900 г.) и может быть переведено как «оплавленные». Это куски стекла массой от нескольких граммов до килограмма, часто имеющие форму «тел полёта» — капли, сферы или близкие к ним. Некоторые — (австралийские) тектиты имеют характерную форму «пуговиц», свидетельствующую о том, что они подвергались аэродинамической «формовке» — вторичному оплавлению уже твёрдых шариков стекла при скорости полёта в атмосфере несколько километров в секунду. Тектиты часто называют по месту находки. Например: «тектиты Берега слоновой кости», «австралиты».

Тектиты обычно носят отчётливые следы химического выветривания. Это не удивительно, так как стекло неустойчиво в присутствии воды. Геологические и радиоизотопные методы позволили определить их возраст. Он оказался от нескольких сот тысяч до нескольких десятков миллионов лет. Очень может быть, что более старое стекло было разрушено и «не дожило» до наших дней.

Тектиты, имеющие сходные свойства, находят на территориях размером в сотни и тысячи километров, которые считаются их «полями рассеяния». Наиболее известные — Молдавиты (Чехословакия), тектиты Берега слоновой кости, Австралиты — (Австралия), «Дарвиново стекло» — Тасмания.

Австралиты, видимо, имеют общее происхождения с тектитами, образующими огромное поле рассеяния от южного Китая до юга Австралии. Это самое крупное поле. Стёкла загадочного (скорее всего — не того же происхождения, что тектиты) найдены в Ливии. Тектитное стекло, было найдено на юго-западе США и при взятии проб со дна океанов.

Как уже говорилось, природные стёкла интересны тем, что их охлаждение, а часто и плавление протекали быстро. Это служит указанием на быстропротекающие процессы катастрофического характера в истории Земли. Удалось отождествить и понять процесс образования стёкол вулканического (обсидиан) и ударно-взрывного (импактитные стёкла, образованные при метеоритных ударах) происхождения. Подробно исследованы стёкла, образующиеся при ядерных взрывах.

Собственно тектиты не входят ни в одну из этих групп ни по химическому составу, ни по форме, ни по своим физическим свойствам, ни по геологическим условиям залегания.

Проблеме тектитов посвящена большая литература. Отличной является подборка статей в книге «Тектиты» под редакцией О"Киффа. (1966 год, Издательство «Мир»). Тем, кто захочет познакомиться с этой проблемой подробнее, следует её прочитать. Новейшие исследования можно найти в Интернете.

Исследование тектитов, начатое ещё в позапрошлом веке, было весьма основательным, так как было высказано предположение о лунном происхождении тектитов. В дальнейшем подтвердить лунное происхождение тектитов не удалось (так же, как и другие гипотезы об их происхождении!). Накопляемые факты лишь запутывают проблему ещё больше. И этот печальный факт звучит во многих публикациях. Перефразируя Б. Мейсона, можно сказать: «Они (тектиты) могут иметь какое угодно происхождение, но достоверные доказательства этого пока отсутствуют!»

Это может служить указанием на то, что механизм образования тектитов резко отличался от уже известных. Все гипотезы на эту тему должны объяснить: характерную форму, небольшие и «почти стандартные» размеры, химический состав, в частности, аномально малое содержание воды. Он должен также объяснить характерное только для тектитов, полное отсутствие остатков кристаллической фазы — тот факт, что тектитное стекло в отличие от всех других природных стёкол проплавлено полностью. Также гипотеза должна объяснить, каким образом лёгкие шарики из стекла (например — Австралиты) смогли застыть в полёте именно в виде шариков, как они смогли пройти от поверхности (если были на ней образованны) Земли сквозь атмосферу и, после остывания войти в неё, подвергшись аэродинамической эрозии. Должна быть объяснена установленная А. Коэном несомненная связь тектитных полей рассеяния с некоторыми метеорными кратерами. Это только часть вопросов, на которые следует найти ответы. Их искали очень и очень многие исследователи. (См. литературу к монографии «Тектиты»). Убедительных ответов они не нашли! «Новые» гипотезы их образования являются лишь модификациями давно оставленных гипотез.

Например, современный исследователь из Москвы Е.Дмитриев, разрабатывает кометную гипотезу доставки тектитов на землю из системы Юпитера, где они, по его мнению, образуются при сверхмощных электрических разрядах. Эта гипотеза, как и другие, имеет свои уязвимые стороны: не ясно где, в каком конденсаторе накапливается гигантская энергия для такого разряда. Кроме того, при вхождении в атмосферу Земли льда с вкраплённым стеклом в любом поле рассеяния должны обязательно присутствовать «фланцевые», обдутые сверхзвуковым потоком формы, однако этого нет! Но сама идея, выброс стекла из канала разряда представляется очень перспективной. Исследования Дмитриева есть в Интернете.

Автор, в своих разработках этой темы, начатой в восьмидесятых годах, исходил из того, что «тигель» в котором плавилось это стекло, был образован при движении в толще Земли (Луны?) некоего очень небольшого, размерами около сантиметра, сверхплотного объекта, предположительно из нейтронного вещества. Другие виды сверхплотной материи не подходят вот по каким соображениям: вещество типа материала «белых карликов», если бы оно попадало на Землю, застревало бы в верхних слоях земной коры, но находки его неизвестны. «Чёрные минидыры» (если они вообще есть) должны иметь небольшие скорости, и хотя могут произвести нужный эффект, но встречаться с планетами должны крайне редко из-за малого количества и малых скоростей (~300 км/сек). Остаётся сверхплотное вещество типа нейтронного. Если оно попадает в пространство, например, при разрушении нейтронных звёзд в виде частиц размером порядка сантиметров, то эти частицы могут иметь скорость порядка убегания от нейтронной звезды — до ~100000 км/сек.

Прикидочный расчёт показал принципиальную возможность встречи такого образования с Землёй много раз за её историю. Вопрос о том, устойчиво ли такое вещество длительное время, автор сознательно обходит, считая, что он должен быть решён опытным путём.

Может быть, читателю будет интересна эволюция этой гипотезы. Вначале предполагаемая картина процесса образования тектитов по этому сценарию была такова: капля нейтронного вещества (предполагалось, что это жидкость), попав в планету, дробится на более мелкие капли и в виде веера пробивает её насквозь. При своём движении в твёрдой породе, каждая капля образует мощную ударную волну в виде цилиндра. Эта ударная волна, двигаясь от линии пролёта, вначале испаряет, затем плавит и, наконец, только механически разрушает породу. Образуется канал, (вернее — веер каналов) с оплавленными стенками, заполненный плазмой. Каждая такая «трубка взрыва» похожа на полость подземного ядерного взрыва, но является следствием не точечного, а линейного взрыва. Она имеет цилиндрическую форму и необходимо имеет выход на поверхность.

После пролёта капли нейтронного вещества плазма начинает истекать из «трубки взрыва», увлекая со стенок наиболее проплавленную часть расплава с самой поверхности канала, так как расплав силикатов быстро увеличивает свою вязкость со снижением температуры. Оторванные капли дополнительно проплавляются и вылетают со скоростью истекающей плазмы — порядка десяти километров в секунду. Струя плазмы проносит их через атмосферу без потери формы. После окончания истечения плазмы трубки взрыва заполняются поднятой снизу гидростатическим давлением глубинной расплавленной породой, которая захватывает с собой куски более холодной раздробленной породы со стенок.

Такие трубки известны. Они называются кимберлитовыми трубками и по сравнению с обычными вулканами, имеют резко отличные свойства. В первую очередь состав «лавы» и количество выброшенного вещества. Наличие в кимберлите нестойких при высоких температурах алмазов указывает на то, что трубки также образовались быстро, почти мгновенно.

Таким образом, указанный механизм позволяет понять: почему тектиты часто круглые, почему в них нет остаточных кристаллов и мало воды, зато есть «фигуры течения». Становится ясным и природа огромных, но всё же ограниченных «полей рассеяния» (никакая другая из предложенных гипотез убедительно её не объясняет).

Высокая температура образования объясняет недостаток летучих элементов, большое отношение двухвалентного железа к трёхвалентному в тектитном стекле и не тождественный никакой известной породе химический состав. Становится понятным характерный «гиперболический» профиль вертикального разреза кимберлитовых трубок. (Данный процесс, объясняет их образование и свойства лучше, чем бытующее у геологов достаточно странное предположение о «взрыве газов». Взрыве, который поднял породу с глубины сто-двести километров!)

Однако, гипотеза имеет и нерешённые проблемы. Одна из них — вертикальное положение известных кимберлитовых трубок. Эту трудность можно обойти, не отвергая предположения о роли в происхождении тектитов сверхплотного вещества — оно слишком хорошо всё объясняет, — но предположив, что Земля имеет очень малое (около нескольких метров) ядро из такого вещества, которое время от времени «стреляет» вверх брызгами. (Как оно образовалось — автору совершенно не ясно! Захват планетой сколько-нибудь крупных фрагментов из нейтронного вещества плотностью 10^14 граммов в кубическом сантиметре — практически невозможный процесс при почти всех скоростях встречи).

Затем, по мере осмысление новых фактов, проблема стала вырисовываться несколько иначе. Кимберлитовые трубки как результат пролёта сквозь земную кору сверхплотного вещества остались, но были временно «отставлены в сторону». Скорее всего, к современным тектитам они не имеют отношения, так как возраст кимберлитовых трубок гораздо больше, чем у самых старых тектитов. Внимание было обращено на тот факт, что часть полей рассеяния тектитов явно связаны с известными метеорными кратерами, например, «Молдавиты» явно связанны с кратером Рис в Германии (см. статью Коэна в сборнике «Тектиты»). Центр тяжести исследования был перенесён на сами сверхплотные тела, которые, согласно гипотезе, пробивают в Земле «трубки взрыва».

Как уже говорилось, есть веские основания считать, что вещество белых карликов в гравитационно-несвязанном виде существовать достаточно долго не может. Иначе бы оно неизбежно обнаруживалось бы на Земле. Проводимые сейчас земляные работы и работы по добыче минерального сырья наверняка позволили бы его обнаружить в земной коре. При плотности ~ 10^2 кг/см3 и размере частицы в доли сантиметра такое вещество должно тормозится вблизи земной поверхности.

Более правдоподобно предположение о нейтронном веществе. Из-за своей чрезвычайно высокой плотности оно не сможет удержаться на поверхности любой горной породы. Такая плотность делает невозможным или очень маловероятным его захват планетами.

Такие тела не могут принадлежать Галактике из-за высоких скоростей. Возможными способами их образования является разрушение нейтронных звезд при столкновениях и выброс вещества при взрывах сверхновых, если коллапс ядра звезды осложняется быстрым вращением.

Прямое наблюдение таких тел размерами в сантиметры представляется пока невозможным, однако, по косвенным проявлениям их вполне можно обнаружить. Запасённая кинетическая энергия в таких образованьях — огромна. Она составляет, по примерным оценкам, около одной сотой mc^2. Как мы уже писали, оценка эта взята из предположения скорости объекта, необходимой для ухода от нейтронной звезды. Для тела размером в один-два сантиметра и массы в миллиард тонн это составляет порядка десяти миллионов тонн энергии. Даже если скорости на порядок меньше, то запасённая энергия сто тысяч тонн! Однако, силы тяготения на поверхности такого объекта невелики. Их можно принять порядка десяти G.

Землю от космической катастрофы при столкновении с таким объектом спасает только его чудовищная прочность. Земля для него очень «прозрачная» мишень, потери энергии при столкновении невелики и не приводят к разрушению планеты.

Есть веские основания предполагать, что на поверхности такого объекта при разложении нейтронного вещества возникает корка обычного вещества — «оболочка», с возможной массой от килограммов до тысяч тонн. Нейтронный объект перекатывается по ней, наплавляя всё новые слои (наверное — железа и углерода), и из оболочки она превращается в нечто, похожее на фрагмент снежной бабы. Время от времени при столкновениях с микрометеоритами оболочка (к нашему счастью) разрушается, и в виде фрагментов попадает в космическое пространство, где постепенно распыляется до газа от столкновений с атомами и пылинками межзвёздной среды. Продукты распада таких сверхплотных тел — пары тяжёлых элементов и гелий. В нашей системе отсчёта они будут представлять собой космические лучи не очень больших энергий.

Учёт такого процесса пополнения космических лучей позволил бы объяснить избыточное обогащение космических лучей тяжёлыми элементами. Не исключено, что при распаде нейтронного вещества возникают в небольших количествах сверхтяжёлые элементы с атомными номерами сто четырнадцать и более. Этот вопрос и вопрос обнаружения этих элементов на Земле также проработан автором, но в этой статье не освещается.

Вообще говоря, «химия» нейтронного вещества, а, заодно — и вещества белых карликов не так уж проста и должна представлять собой новую и интересную науку…

Согласно нашей гипотезе, тектиты образуются так (окончательный сценарий).

При попадании в планету, например, в Землю, сверхплотного объекта и связанной с ним оболочки из обычного вещества оболочка взрывается и приводит к образованию псевдометеоритного кратера, а сам сверхплотный объект пронизывает Землю насквозь.

Выброшенное из образованной им «трубки взрыва» стекло мы называем «тектитами». Выброс тектитного стекла струёй плазмы сквозь атмосферу облегчается тем, что ударная волна от взрыва оболочки, распространяясь от места взрыва, оставляет за собой зону разрежения. Таким образом, прохождение капель стекла сквозь атмосферу Земли облегчает два механизма удаления атмосферы в месте удара. Классическим кратером такого рода является кратер Рис в Германии (см. работу Коэна). Он образовался на месте, где было мелкое море, имеет диаметр около двадцати девяти километров, K-Ar возраст в 14,7 млн. лет. Связанное с ним тектитное поле рассеяния имеет такой же возраст и находится на территории Чехии на расстоянии около трёхсот километров. При взрыве, образовавшем этот кратер и имевшем энергию в тысячи мегатонн, образовалось также импактитное стекло, которое, однако, было выброшено на небольшое расстояние — несколько километров от вала кратера. Хотя оно имеет тот же возраст, что и тектиты, связанные с этим кратером, однако химический состав и область распространения у них совершенно различны и не пересекаются, что указывает на разные механизмы образования и разброса.

Следует заметить, что наша гипотеза предполагает существование нейтронизированного вещества в качестве отдельной, метастабильной при обычном давлении фазы. Оно, при обычном давлении и температуре может распадаться лишь с поверхности. Его разрушение идёт по следующему механизму: первый этап распада нейтронного вещества — это бета-распад нейтронов. Образовавшиеся протоны вначале образуют на поверхности нейтронного объекта кластеры, соответствующие ядрам гелия. Над поверхностью нейтронного вещества должна образоваться оболочка из электронов, подобная электронной оболочке обычных атомов, которая электростатическими силами облегчает уход этих кластеров с поверхности объекта (вторичный альфа-распад). Часть гелия уходит, а другая — образует более тяжёлые ядра, в первую очередь — углерод, магний и железо. Сама поверхность нейтронного вещества должна служить катализатором дальнейшего синтеза более тяжёлых ядер из гелия и нейтронов.

Выводы.

Допущение наличия в мировом пространстве малых нейтронных тел и их постепенного разрушения с образованием на их поверхности коры из «обычного» вещества может объяснить: наличие на Земле тектитов именно в таком виде, в котором мы их находим и, возможно, «кимберлитовых трубок», избыточное обогащение космических лучей тяжёлыми элементами, некоторые необычные небесные явления, возможно, «Тунгусский феномен».

Как проверить гипотезу? Надо искать в кимберлитовых трубках или вблизи них стекло или продукты его разложения — «псевдоморфозы». (Интересно отметить, что в книге Н. В. Васильева «Тунгусский метеорит» упоминается о стеклянных образованьях в кимберлите!) Следует прослушать на возможно более коротких сейсмических волнах центр Земли. Если там есть сверхплотное образование и оно как-то активно, то от него могут исходить акустические волны типа «треска жира на сковородке».

Искать «странные» кратеры на Луне — места вылета сверхплотного вещества. (См. «Образование воронок…»)

Поскольку процесс образования северо-американских тектитов (Бедиазитов) теперь также ясен (а он должен быть похож на процесс образования Молдавитов), то есть возможность найти пока неизвестное место удара, образовавшего тектиты Северной Америки. На юго-западе этого поля рассеяния тектиты проплавлены лучше, чем на северо-востоке. Они выброшены из центра трубки, где скорость плазмы была больше. И улетели дальше! С той стороны, где тектиты проплавлены лучше, надо по полю рассеяния идти в сторону тектитов худшего качества и, идя по этой линии, смотреть внимательно под ноги. Так можно найти кратер или, если этот удар был с обратной стороны Земли, то трубку взрыва. Не исключено, что место удара находится в Швеции. Там найдены странные стёкла — «Шониты», которые могут быть связанны с этим событием. Если их возраст сходен с возрастом североамериканских тектитов (29 млн. лет), то гипотеза эта может получить веское подтверждение.

Бондаренко Ю. Н. 27-го сентября 2004 года.

В Книге Н. В. Васильева «Тунгусский метеорит» обращается внимание на много «нестыковок», с одной стороны, «традиционных гипотез» и, с другой стороны — реальных фактов, добытых при исследовании места «падения». Особенно это касается самого загадочного района Тунгусской катастрофы — места предполагаемого пересечения траектории Тунгусского тела и поверхности Земли. Это место находится впереди вывала, в районе горы Чирвинского — болота «Бублик».

Здесь находится максимум радиоактивной аномалии, максимум зоны мутаций растений и самый загадочный участок самого вывала — «усики бабочки». Эти явления кажутся странными и с точки зрения «кометной» и «астероидной» гипотез, но могут быть объяснимы, если принять гипотезу о сверхплотной природе «ТМ» в нашем варианте.

Начнём с «усиков». Взрыв «оболочки» (или её кусков) на высоте нескольких километров дал основную волну, которая и произвела разрушение в тайге. Ни одна попытка моделирования этого взрыва не дала выемки на карте вывала впереди по линии пролёта. (Везде в этой статье мы опираемся на материал, собранный в своей книге Васильевым). Однако наша гипотеза эту особенность вывала объясняет следующим, вполне естественным, образом: после взрыва оболочки, сам нейтронный объект спокойно продолжал лететь по прежней траектории, оставив позади взрывную волну, и врезался в поверхность Земли. Скорость объекта была настолько велика, что по линии пролёта воздух разогревался до миллиардов (условных, тут не всё так просто, но уточнять детали не будем!) градусов. При такой температуре перенос энергии должен осуществляться не ударной волной, а жёсткими гамма-лучами, энергию квантов которых мы оценим ниже. (Само явление разогрева воздуха при таких скоростях движения должно иметь существенные особенности, не важные при обычных космических скоростях, но нам пока нужна лишь качественная картина, а именно — оценка максимальной температуры, понятие которой в нашем случае тоже нуждается в конкретизации).

Эти лучи поглощались в воздухе на значительном расстоянии от линии пролёта и поэтому не могли разогревать его до очень высокой температуры. «Фронт нагрева» был очень размыт, и большая часть их энергии распределялась в цилиндрическом объёме воздуха диаметром примерно километр с сильной концентрацией к линии пролёта. (Кстати, в скальной породе зона поглощения этого излучения должна иметь диаметр около полуметра). Мощная баллистическая волна не смогла сформироваться и поэтому вблизи места удара нет и заметных разрушений. Это был эффект, сходный с эффектом взрыва нейтронной бомбы.

Но эта область горячего воздуха, образовавшаяся до того, как пришла ударная волна основного взрыва, отклоняла её, «расфокусировала» и прикрыла от разрушений район горы Чирвинского. Картина вывала в районе «усиков бабочки» — это «картина вычитания», а не суммирования действия ударной волны. На карте вывала видна тень от следа нейтронного объекта. Таким образом, этот район не пострадал от ударной волны, но должен был (по крайней мере, вблизи места удара) пострадать от гамма радиации. Как? Из литературы известно, что растительность гибнет при дозе радиации от сотен до тысяч рентген. Таким образом, надо искать участок мёртвого леса впереди области вывала.

Радиационные дефекты в породах дали усиление термолюминисценции горных пород. Этот эффект есть! И в этом районе его максимум! Ни астероидальная, ни кометная гипотезы его, кстати, объяснить не могут…

Очень жёсткие гамма-лучи приводят к характерным ядерным реакциям. Вблизи горы Чирвинского в силикатной породе вроде бы был найден углерод-14! Возможно, в нашем случае, был обнаружен результат фотоядерной реакции разрушения ядер кислорода-18 гамма квантами с образованием альфа-частиц и углерода-14. Но интерпретирован он был не совсем верно! Этот углерод — не продукт реакции «скалывания» частицами космических лучей, как предполагается в книге Васильева, а именно — фотоядерной. При реакции на лёгких элементах из ядер под действием гамма-квантов уходят нейтроны, протоны или альфа-частицы. Преимущественно — последние! Поэтому и нет там гелия-3 и прочих, характерных для реакций скалывания, изотопов. Обнаружен только углерод-14. Кислород-18 — не очень прочный, а углерод-14 легко обнаружить, поэтому такая картина и получилась. Таково же и происхождение углерода –14, который дал пик в годовых кольцах деревьев в других районах Земли. Это продукт разрушения атмосферного кислорода-18 гамма-лучами от следа нейтронного объекта. Резонансную энергию этого фотоядерного процесса мы будем считать, для определённости, в шесть МэВ и с помощью закона Вина оценим температуру на линии пролёта.

(Вопрос с углеродом-14, увы! в дальнейшем не исследовался, так что эти рассуждения могут быть необоснованными.)

Солнце имеет температуру 6000К и энергию — 2 эва в максимуме спектра. Пусть для фотоядерной реакции нужно 6 МэВ. Тогда температура будет восемнадцать на десять в девятой Кельвинов. Неплохо!

Скорость нейтронного объекта можно оценить по этой температуре, я её оценил, и получилось примерно 1,8 тысяч километров в секунду. (По другим источникам получилось 8 тысяч!) Это нижний предел скорости, он на порядок меньше того, что я ожидал от таких объектов. (Если я не ошибся в расчётах!) Будем считать, что и в этой области скоростей зависимость температуры торможения от скорости — квадратичная. В общем, следует считать, что эта скорость где-то между тысячей и десятью тысячами километров в секунду, но если учесть диссипацию энергии из зоны пролёта и ионизацию вещества, то эта скорость будет, наверное, раза в два-три больше. Соответственно, масса той части оболочки, которая вызвала основной взрыв над тайгой, будет от примерно двух тонн (при наименьшей скорости) до пятидесяти килограмм, если считать её большей. (Понятно, что такое количество полностью испарившегося и унесённого ветром вещества найти было нелегко!) То есть, этот сверхплотный объект — это не реликтовая мини дыра, у тех скорость должна быть раз в пять-десять меньше. Тем более, что у ЧД не бывает оболочек и они не могут дать «основного взрыва»!

При температуре восемнадцать миллиардов градусов нейтронное вещество будет тоже плавится и испаряться. Эти миллиарды, повторяю, величина очень условная, потому, что «температура» требует времени на установление в веществе какого-то равновесного состояния. Если этого времени нет, то процесс будет больше похож на ядерный распад, которому тоже можно условно сопоставить «температуру»! Характер этих процессов определить сложно, но, несомненно, начнутся реакции с веществом, в котором движется объект. Его продуктом могут быть те редкоземельные элементы (в частности — иттербий и иридий), которые также образуют аномалию вблизи переднего края вывала. Это вещество самого «Тунгусского метеорита».

Ну а мутации сосны — производные от всего этого процесса.

Я сомневаюсь, что дырка от объекта находится на Чирвинской, там её уже нашли бы. Скорее всего, она в болоте «Бублик». Как её найти? Если сейчас есть хорошие спутниковые фотографии этого места, то выход трубки взрыва можно попытаться обнаружить по изменению цвета растительности на болоте, даже если это место залито полностью. По трубке взрыва могут подняться глубинные минерализованные воды и растения могут изменить свой цвет и вид. Этот эффект может проявиться даже в том случае, если трубка взрыва обрушилась и завалена породой. Поэтому, кстати, там должна быть и аномалия электропроводности болота. Если не удастся найти трубку взрыва визуально, надо сделать съёмку электропроводности в этом районе. Как это сделать, знают геологи!

Поможет термолюминисцентное картирование именно этого района и остаточная радиация. Гравиметрическая карта тоже не помешает! Умные люди мне здесь подсказали, что есть ещё и сейсмозондирование, но аппаратура тяжёлая. В общем, я считаю, что можно начать обсуждать и готовить программу работ.

Бондаренко 2005-01-30

Есть новости по поводу тектитов и не только! Я давно уже разрабатываю гипотезу о происхождении тектитов при пролёте сквозь Землю небольших сверхплотных объектов, которые, скорее всего, состоят из нейтронного вещества. Получил очень интересные (мне они такими кажутся) результаты. Эта гипотеза неплохо стыкуется с теми фактами, которые установлены при исследовании «Тунгусского явления».

Прочитал в книге Васильева о «Тунгусском явлении», что с «падением» были связаны светлые ночи, причём, свечение неба было похоже на полярное сияние. По крайней мере, так его можно интерпретировать. (Спектров свечения неба тогда, увы! не сделали). Были (или стали видимыми?) и высотные (серебристые) облака. На счёт последних — не понятно, а сияния можно интерпретировать, как свечение атмосферы под действием заряженных частиц от разрушаемой оболочки сверхплотного объекта. Это подтверждает мою гипотезу.

Сияния наблюдались как в северном, так и в южном полушариях Земли и имели вид светлой области на небе. Это можно понимать, как фокусировку налетающих на Землю заряженных частиц магнитным полем Земли. В книге есть фотографии.

Более того! На карте разрушений от взрыва, кроме основной области вывала, вперёд по движению тунгусского тела тоже есть небольшие разрушения — «голова бабочки», как будто бы это тело пережило взрыв 10-20 Мт и продолжало лететь! Моей гипотезой такое явление объясняется на 100%!

В «Тунгусском событии» есть и другие странности, вроде того, что светящаяся область взрыва была, по Васильеву, не шаровидной, как при ядерном взрыве, а «скорее, похожей на шляпку гриба». (Может на кольцо или отдельные светящиеся области? — автор). Такой вывод сделан по картине термического воздействия светового излучения. И вывал леса тоже «пятнистый». Куча странностей и их не объяснить «точечным» взрывом, типа ядерного! В эпицентре грунт не плавился, а в шестидесяти километрах (Вановара) чувствовался сильный жар от взрыва!

Так не бывает, если освещённость обратно пропорциональна квадрату расстояния, да ещё с учётом поглощения света в атмосфере на трассе в шестьдесят километров! Если рубашка на свидетеле взрыва из фактории показалась ему горячей, а для рубашки это больше ста градусов, то на расстоянии в двенадцать километров от эпицентра плотность излучения должна была быть выше примерно в двадцать пять раз. Даже без учёта поглощения света в атмосфере! И нагревать предметы с малой теплопроводностью до температуры в 2500 градусов! То есть, силикатные породы плавились бы наверняка! А это не так!

Можно предположить следующий сценарий: небольшой, может «дохлый» сверхплотный объект с почти разложившейся сверхплотной частью, состоящий почти из одной (но массивной!) оболочки, на окраине Солнечной системы начал разрушаться и превратился в струю космических лучей и небольшого количества связанного с самим СПО вещества оболочки — 10-100 тонн. Основной взрыв произошёл после прохождения этим образованием части атмосферы, сравнимой по массе с массой оболочки. (Не исключено, что в атмосферу оболочка влетела уже в виде нескольких фрагментов). То есть, взрыв был не один, отсюда и «пятнистость» термического ожога, отличие освещённости от обратно-квадратичной, рассказы очевидцев о нескольких вспышках и взрывах, «пятнистость» самого вывала.

Это предположение поможет понять и вот какую странность явления: ударная волна от взрыва должна была идти к очевидцам не менее двадцати или даже ста километров. При её средней скорости, явно меньшей 0,5 км в секунду, очевидцы услышали бы удар через одну-три минуты, а некоторые из них услышали удар (и не один!) сразу после вспышки. По крайней мере, никто из них не говорит, что услышали удар через достаточно большое время после погасания вспышки. Может всякая «мелочь» «накрыла» гораздо больший район и очевидец видел вспышку на горизонте, смотрел туда, а в этот момент слышал взрыв над головой? (Прямо вверх люди обычно не смотрят, а смотрят на местность, потому что значимые и опасные события происходят обычно на земле. Птеродактили в зените давно не летают, а бомбовозы тогда ещё не появились!)

Сам СПО пролетел дальше и врезался в болото чуть дальше окончания зоны вывала. Он был небольшим (или медленным). Поэтому эффект произвёл небольшой. Трубка взрыва невелика, она находится впереди «Бабочки вывала» и залита водой и грязью. Поэтому и не найдена! Или даже найдена, но не понята и называться она может «болото Бублик»! Круглое болото с чем-то в центре!

Но её можно легко найти, если есть точная карта зоны вывала. (А карта, слава всем экспедициям, есть!) Тектитное стекло, было выброшено из трубки взрыва, как всегда, назад по линии пролёта, могло упасть в тайге вне области вывала и не найдено, так как там его не искали. Если в месте удара СПО не было сильного взрыва, то стекло, выброшенное из трубки, могло просто разрушится от удара о плотный воздух! И вообще, картина выброса была бы точно, не как у кратера Рис! Там тектитное стекло улетело дальше, чем на двести пятьдесят км от кратера через расчищенную сильнейшим взрывом атмосферу!

Форма вывала в «голове бабочки» могла определяться вот каким процессом: До того, как ударная волна от основного взрыва, взрыва, вызванного взаимодействием с атмосферой фрагментов оболочки, дошла до «головы бабочки», там успела расшириться цилиндрическая ударная волна от самого нейтронного объекта. Ударные волны, в отличие от звуковых, не подвержены принципу суперпозиции, поэтому ударная волна от пролёта СПО и её «след» экранировала лес от волны основного взрыва. Но при этом, из-за слабости, она не вызвала разрушений сама по себе. Образовались «усики». Картина вывала в головной части — это «картина вычитания»! Ориентируясь по «усикам» можно найти место удара нейтронного объекта с точностью нескольких сот метров, вот только не придётся ли при его поисках пересмотреть угол наклона траектории?

Интересно и вот ещё что: Тунгусский взрыв в общем-то был относительно слабым! Что такое двадцать мегатонн? Да ещё и высоко над поверхностью. Но сейсмическая волна была сильной. И это — для воздушного-то взрыва? Может быть, сейсмографы зарегистрировали волну от пролёта нейтронного объекта сквозь Землю? Его траектория должна была проходить под Европой, а вылетел он в районе Гренландии! Скромненько так вылетел, почти без взрывных эффектов, так как потерял «оболочку» в Тунгусском событии!

Относительно гипотезы Е. Дмитриева о том, что тектиты прилетели к нам на комете: увы-увы! Это могло бы произойти в том случае, если бы стеклянные капли и шарики находились только в центре ледяного ядра кометы. Тогда при касательном входе такого кометного ядра в атмосферу Земли (довольно искусственное предположение!) такой объект мог бы, может быть, постепенно испаряясь, сбросить скорость, и стекло было бы выброшено в атмосферу с малыми скоростями. Однако вряд ли стоит сомневаться в том, что если такие объекты (лёд с включениями стекла) к нам из дальнего космоса прилетают, то их скорости больше второй космической и составляют километров двадцать-тридцать в секунду. И стекло во льду расположено более-менее равномерно. Тогда при торможении такого ледяного объекта в атмосфере Земли стекло неизбежно будет освобождаться при разных скоростях, и часть его испарится, часть будет «обдута» и даст тектиты типа фланцевых Австралитов, а последние порции стекла, может быть, останутся в первоначальном виде. Таким образом, при «кометной доставке» фланцевые формы обязательно должны быть во всех полях рассеяния! Этого нет. Поэтому на гипотезе «кометного транспорта» тектитного стекла во всех его вариантах можно ставить крест. И выдумывать новые гипотезы!

Если Тунгусское явление действительно вызвано сверхплотным объектом, то голубая мечта Васильева — защитится от объектов, типа того, что вызвал это явление — пока (увы!) не осуществима. Хотя уничтожить оболочку СПО (а сам он, хотя и практически неуязвим, но мало опасен) можно без труда, встретив её, например, жменей песка, но заметить такой объект на подлёте очень тяжело из-за малых размеров (примерно 10 м — оценочный размер оболочки) и огромной скорости. Вся надежда на то, что они редко летают и имеют много шансов быть разрушенными микрометеоритами в Солнечной системе.

Вообще–то, за прошедшие годы, гипотеза о сверхплотном веществе, как причине Тунгусского события автору стала казаться менее вероятной. Да, это наверняка не комета и, тем более, не астероид, но и как проявление удара СПО тоже вызывает много вопросов.

До некоторой степени эти вопросы были освещены в работе автора «Чем не был «Тунгусский метеорит»? Могут быть проведены параллели и между событием «ТМ» и феноменом «Призрачный стекольщик». Что-то есть у них похожее, например не удаётся найти материал «ударника».

Бондаренко Ю. Н.

Размышления о тектитах. Третий мой доклад на конференции ВАК-2004 был посвящён тектитам, их происхождению и связанному с ними (в моём докладе) сверхплотному веществу. Докладывался на секции «Вселенная за пределами стандартной модели». Разумеется, тектиты для этой секции совершенно посторонняя тема, но вот сверхплотное вещество всех заинтересовало. Возник маленький скандальчик, затем проблему обсуждали в кулуарах и даже на банкете (пока могли). Результат обсуждения — по Некрасову «А к мнению единому мы так и не пришли». Похоже, что свойства нейтронного вещества не установлены достоверно и являются вопросом вкуса и предрассудков (не в обиду нашим теоретикам!)

Я понял, что проблема этого вещества даже не для ядерщиков, как мне подсказали старшие товарищи, а больше — для «ядерных твердотельщиков». Это стык отраслей науки и таких специалистов пока нет! Атомное ядро в таком веществе будет дислокацией, дефектом, и поэтому я ещё больше убедился в том, что нейтронное вещество должно возникать, как отдельная устойчивая фаза при высоких давлениях и так же, как отдельная метастабильная фаза, распадаться при обычном давлении. В кусочке нейтронного вещества все протоны будут вытеснены силами электростатического отталкивания на поверхность и там, (если внешнее давление больше критического) будут соединяться с электронами. Поэтому представление о нейтронном веществе, которым пользуются в моделях нейтронных звёзд, мне кажется весьма сомнительным. Могут ли внутри куска сплошного нейтронного вещества существовать электроны?

Плохо то, что такое вещество нельзя исследовать в лаборатории, а рассчитать его тоже не просто. В обычных твёрдых телах взаимодействие переносится безмассовыми частицами, а в нейтронном — массивными, да и сами ядерные силы сложнее электромагнитных. Нейтроны в таком веществе могут уже проявлять свою структуру. А малые ошибки могут привести к существенно неправильным выводам.

У меня во время конференции не было суперкомпьютера, и поэтому я на салфетке рассчитал такой процесс: На поверхности водородного заряда размером в метр располагаются те объекты, которые, по моей гипотезе, пробивают в Земле трубки взрыва. После срабатывания заряда (давление я принял десять в девятой атмосфер) сантиметровые кусочки нейтронного вещества будут расходиться со скоростью пять сотых микрона в секунду! То есть такие образования — точно «не от мира сего». Даже если я порядков на шесть ошибся! Если уж и водородный взрыв им «до лампочки»… Людям с такими штучками обращаться будет сложно. Оно и хорошо, для военных целей применить не смогут!

Кстати, теперь я примерно знаю, где находится место удара, образовавшего тектиты Северной Америки! Найти его можно так: надо провести через эллипс рассеяния тектитов прямую (большую ось!) и идти по ней с той части поля, где тектитов мало и они хорошо проплавленные, в сторону, где их больше и качеством они похуже. При этом тщательно смотреть себе под ноги на предмет обнаружения жерла трубки взрыва или связанного с ней кратера! (Это общее правило для всех тектитов и всех народов!) В случае с этим полем придётся идти где-то в сторону Англии (или Швеции), где какие-то стёкла нетектитного характера, вроде обнаружены, (а вдруг это импактиты типа стёкол кратера Рис!) на неизвестное расстояние. Это североамериканское поле очень старое (30 млн. лет) и большая часть его находится в погребённых пластах гравия. Поэтому точность невелика, но всё же направление известно — и то ладно. Если стёкла, найденные в Швеции («Шониты»), имеют тот же К-Ar возраст, что и Бедиазиты, то это многое прояснит!

24-го октября 2004-го года.

Излагаемые в докладе соображения носят гипотетический характер.

Чего только не придумаешь на военных сборах, когда мозги не загружены домашними делами и работой! Вот я тоже имел такую возможность, просто подумать! А думал я о том, как образуется тектитное стекло, довольно однородное, тщательно проплавленное, да ещё без прилипшего к нему материала «тигля». Какой-то «направленный взрыв», или столкновение с Землёй какой-то «экзотики»? Первоначально меня заинтересовало, что будет, если с Землёй столкнётся кусочек вещества «белого карлика».

Путём несложных размышлений пришёл к заключению, что процессы такого рода действительно могут прояснить проблему тектитов. Но тут не всё так просто!

Гравитационно-несвязанное сверхплотное вещество, точнее — материя, по нашему мнению, может встречаться в виде вещества белых карликов, нейтронного вещества и реликтовых чёрных минидыр. Последние мы рассматривать не будем, т. к. они относятся не к веществу, а скорее, к гравитации и проходят по ведомству физиков-теоретиков. Если они правы, то встреча Земли с такой «минидырой» является крайне маловероятным событием. Из-за их малых скоростей и слишком большой массы, требуемой для «прожигания» в теле планеты заметных каналов. Есть веские основания считать, что вещество белых карликов в гравитационно-несвязанном виде существовать достаточно долго не может. Иначе бы оно неизбежно обнаруживалось бы на Земле. Проводимые сейчас земляные работы и работы по добыче минерального сырья наверняка позволили бы его обнаружить в земной коре. При плотности 100 кг/см3 и размере частицы в доли сантиметра такое вещество должно ощутимо тормозится уже земной атмосферой и оставаться вблизи поверхности.

Гораздо лучше обстоит с нейтронным веществом! Вот на нём я и остановился. Начал продумывать последствия встречи таких кусочков с Землёй. Из-за своей чрезвычайно высокой плотности оно не сможет удержаться на поверхности любой горной породы. Большая плотность делает невозможным его захват планетами и даже звёздами главной последовательности, если величина фрагмента составляет хотя бы миллиметр.

Такие тела не могут принадлежать Галактике из-за высоких скоростей. Возможными способами их образования является разрушение нейтронных звезд при столкновениях и выброс вещества при взрывах сверхновых, если коллапс ядра звезды осложняется быстрым вращением.

Если при этом образуются частицы нейтронного вещества весом около грамма, то их захват обычным веществом возможен. Тогда такое вещество при достаточно большом времени жизни может попадать в межзвёздные пылевые облака и далее поступать в состав звёзд и планет. Есть веские основания считать, что этот процесс маловероятен из-за быстрого распада таких объектов.

Пришёл к выводу, что сверхплотное вещество существует не как раствор в обычном ядерном веществе, а как отдельная фаза, стабильная при высоком давлении и метастабильная в обычных условиях.

Прямое наблюдение таких быстролетящих тел размерами в сантиметры представляется пока невозможно, однако, по косвенным проявлениям их вполне можно обнаружить. Запасённая кинетическая энергия в таких образованьях — огромна. Она составляет, по примерным оценкам, около одной сотой mc2. Оценка эта взята из предположения скорости объекта, необходимой для ухода от нейтронной звезды. Для тела размером в один-два сантиметра и массы в миллиард тонн это составляет порядка десяти миллионов тонн энергии. Даже если скорости на два порядка меньше, то запасённая энергия сто тысяч тонн!

Землю от космической катастрофы при столкновении с таким объектом спасает только его чудовищная прочность. Земля для него очень «прозрачная» мишень, потери энергии при столкновении — небольшие и не приводят к разрушению планеты, ущерб от таких событий невелик.

Есть веские основания предполагать, что на поверхности объекта при коррозии нейтронного вещества возникает корка обычного вещества массой от килограммов до тонн. Время от времени она разрушается и в виде фрагментов попадает в космическое пространство, где постепенно разрушается до газа от столкновений с атомами и пылинками межзвёздной среды. Пары тяжёлых элементов и гелий — продукты распада этих тел — в нашей системе отсчёта будут представляться космическими лучами не очень больших энергий.

Учёт такого процесса пополнения космических лучей позволил бы объяснить обогащение космических лучей тяжёлыми элементами. Не исключено, что при распаде нейтронного вещества возникают в небольших количествах гипотетические сверхтяжёлые элементы с атомными номерами сто четырнадцать и более (т.н. «островки стабильности»). Вообще говоря, «химия» нейтронного вещества, а, может быть — и вещества белых карликов не так уж проста и должна представлять собой новую и интересную науку. Мы можем пока-что только прикинуть возможные свойства этого вещества.

Дать оценку массы малых сверхтяжёлых объектов по эффекту их встречи с планетами затруднительно, потому что эти эффекты зависят от их скоростей квадратично, да ещё неизвестны и их типичные размеры.

Как мы отмечали, детектирование таких объектов облегчается их огромными скоростями. Можно перечислить такие их воздействия: при попадании в планету, например, — в Землю оболочка из обычного вещества взрывается и приводит к образованию псевдометеоритного кратера, а сверхплотный объект пронизывает Землю насквозь и улетает без существенных для себя потерь. Выброшенное из образованной им «трубки взрыва» стекло мы называем «тектитами».

Кратеры, образованные при взрывах субрелятивистскими объектами, возможно, будут более «плоскими», чем обычные, образованные астероидами

Встречи малых сверхплотных объектов с обычными звёздами, как представляется, не должны приводить к видимым последствиям или накоплению нейтронного вещества в их ядрах, однако последнее справедливо только для фрагментов не меньших миллиметра. Белые карлики должны захватывать такое вещество, по крайней мере, энерговыделение при движении объекта сквозь Белый Карлик должно быть на несколько порядков больше, чем сквозь Землю. При некоторых допущениях это может привести к его захвату.

До полного рассеивания газообразного вещества разрушенной оболочки малого тела оно может проявить себя в виде «струи» космического излучения, что зарегистрируется как резкая кратковременная вспышка космического излучения (именно корпускулярного, а не гамма или рентгена!). В зависимости от массы и концентрации, такая струя при попадании в атмосферу Земли может проявить себя как необычные «полярные сияния».

Небольшие, граммовой массы метеорные тела из сверхскоростного «обычного» вещества оболочки могут дать болиды необычного вида, они должны иметь голубоватый цвет, огромную скорость и не оставлять продуктов выпадения. (Но след из бурых окислов азота они должны оставлять).

Вполне возможно, что т. н. «Тунгусский метеорит» и некоторые другие болиды были именно проявлением такого вещества. В случае «Тунгусского метеорита», этот механизм мог бы объяснить необычайно светлые ночи до и после «падения» свечением верхней атмосферы от сопутствующих малоэнергетичных космических лучей и едва заметную (возможную) прибавку в годичных кольцах деревьев после 1908-го года изотопа С14. Впрочем, явление «ТМ» настолько непонятно, что его причиной может быть что угодно и его связь с СПО скажем так, не слишком вероятна, но сбрасывать её со счета, наверное, не следует!

Свечение ночного неба в период «Тунгусского падения» обычно объясняют тем, что это была встреча с кометой и светлые ночи давал материал её хвоста, Но никому не приходит в голову простой вопрос: если это вещество ярко светилось в верхней атмосфере несколько дней, то почему хвост этой «кометы» мы не видели в момент подлёта? Ведь в межпланетном пространстве условия свечения газа должны быть, во всяком случае, не хуже, чем в атмосфере Земли. И почему тогда не светится с такой интенсивностью сама атмосфера? Ведь примесь кометных газов будет составлять такую ничтожную долю процента, что её можно просто не учитывать при любых мыслимых допущениях! С дугой стороны, если это и была комета, то совершенно «плёвая»! Масса её ядра была в миллион раз меньше, чем масса ядра кометы Галлея! А поверхность ядра и, соответственно — яркость комы в 10000 раз меньше!

Кстати, одним из источников нагрева и свечения в начальной стадии расширения оболочек сверхновых называется распад изотопа калифорния-252, образовавшегося при коллапсе и выброшенного в оболочку сверхновой. Поскольку для его образования нужна большая плотность вещества и наличие большого количества нейтронов, то нет ничего невероятного в том, что выбрасывается и часть уже нейтронизированного вещества.

Если у Земли есть небольшое нейтронное ядро, то оно может проявлять некую активность, «стреляя» кусочками сверхплотного вещества. Тогда пробоины от них могут быть «кимберлитовыми трубками», объяснить происхождение которых обычным вулканизмом, мягко говоря, затруднительно.

Их продольный разрез поразительно напоминает расчётный разрез «трубки» от пробоя сверхплотным объектом.

Таким образом, допущение гипотезы наличия в мировом пространстве малых нейтронных тел и их постепенного разрушения с образованием на их поверхности коры из «обычного» вещества может объяснить: наличие на Земле тектитов и, возможно, «кимберлитовых трубок», избыточное обогащение космических лучей тяжёлыми элементами, необычные небесные явления, возможно «Тунгусский феномен».

Бондаренко Ю.Н. 6-го марта 2004-го года.

Краткие тезисы исходной гипотезы.

1) Тектитное стекло образуется путём сдувания расплава со стенок канала, пробитого в Земле сверхплотным объектом, имеющим массу около миллиарда тонн, скорость до одной десятой «це» и плотность примерно сто миллионов тонн на кубический сантиметр.

2) Это сверхплотное вещество, скорее всего, является нейтронным веществом и попадает в межзвёздную среду при взаимодействии сверхплотных (релятивистских) объектов, типа нейтронных звёзд, а также — при вспышках «Сверхновых», коллапсе их ядер.

Некоторые следствия, вытекающие из гипотезы об образовании тектитов при пролёте частиц сверхплотного вещества массой около 1012-15 грамм сквозь Землю.

Сверхплотное вещество должно пробивать канал с воронкообразным устьем, типа гиперболы 1 на икс, (продольный разрез ствола пистолета Карабаса-Барабаса) а не кратером. Однако, если кратеры Рис и Жаманшин, а также кратер Босумтви в Африке связанны с близлежащими полями рассеяния тектитов (а относительно тектитных полей Молдавитов это можно считать доказанным), и с таким пролётом, то можно сделать следующие выводы:

На поверхности Земли при встрече с объектом произошёл очень мощный взрыв, которого не следовало ожидать от попадания самого сверхплотного объекта с его малыми размерами. Вероятно, с ним связанно «нечто» достаточно большой массы, состоящее из обычного вещества!

Следовательно, при нахождении сверхплотного вещества в космическом пространстве на его поверхности как-то появляется слой «обычного» или «почти обычного» вещества.

Это вещество не может быть «захвачено» извне из-за огромной скорости объекта и низкого тяготения на его поверхности (порядка десяти «же» и низком гравитационном потенциале, поле-то маленькое по ращмерам!). Если слой такого вещества существует, то он является продуктом перехода сверхплотного вещества в обычное.

Принимая, что сверхплотное вещество состоит из нейтронов и не может распадаться в своём объёме, а только с поверхности, где энергия связи нейтронов понижена, можно предположить такой механизм его распада:

Часть поверхностных нейтронов распадается до протонов по известной реакции Бета-распада и образует на поверхности кластеры из двух протонов и двух нейтронов. Эти кластеры представляют собой ядра атомов гелия и постепенно уходят с поверхности объекта. (Альфа-распад). Это один канал распада — до гелия.

Может быть, синтез ядер идёт дальше, по другим каналам, причём поверхность объекта служит своеобразным катализатором. Образуется углерод и другие ядра, кратные гелию, что, кстати, энергетически выгодно. Обогащаясь частично нейтронами, они могут усложняться и далее, вплоть до «железного минимума» энергии. При этом могут появляться также ядра, которые не могут возникнуть при термоядерных реакциях и нейтронном захвате (обойденные ядра).

Не исключено, что синтез идёт и далее, вплоть до «островка стабильности» при «зет-114». Облегчением синтеза таких ядер может служить постепенность реакции и утечка энергии ядерных превращений в исходное нейтронное вещество, которое играет здесь роль своеобразного «холодильника». В результате этого происходит «холодный синтез» — образовывающееся ядро сбрасывает избыток энергии постепенно, не «перегреваясь» (не путать, ради бога, с «холодным термоядом!»)

В противоположность этому, синтез сверхтяжёлых ядер на ускорителях приводит к образованию сильно возбуждённого кампаунд-ядра, которое к тому же сильно перегружено протонами. Его сохранение и далее распад до «островка стабильности» становится весьма и весьма проблематичным. Оно настолько «горячее», что сбрасывает избыток энергии самым тривиальным путём — полностью разрушается. Если «сверхтяжёлые» элементы в природе и возникают, то их образование может быть только результатом такой медленной «коррозии» нейтронного вещества. Искать их на Земле (если они достаточно стабильные и выдерживают условия взрыва при столкновении с Землёй!) имеет смысл только в продуктах выброса из кратера, а не в тектитах (по вполне понятным причинам).

Интересно, что по такому сценарию «нейтрид» распадается всеми известными для радиоактивных веществ способами! Бета, альфа, делением ядер. И, кроме того, получается, что, как материал для каких-либо изделий он, увы! непригоден!

Тогда встреча такого объекта с Землёй выглядит так. В атмосфере и в месте входа объекта в кору планеты оболочка из «обычного» вещества «сдирается» и, поскольку её скорость порядка 10 000 км/сек., то происходит взрыв, эквивалентный взрыву от встречи с небольшим астероидом (несколько единиц или десятков гигатонн, как у кратера Рис). В центре взрыва возможны оригинальные «температуры» около 20-ти Мэв на нуклон (двести миллиардов градусов!). (Это шутка, там вещество не «термализуется», включаются другие механизмы обмена энергией и охлаждения.) Выброшенный при взрыве материал поверхности Земли взлетает в виде облака над кратером, в дне которого из канала, пробитого самим объектом, вначале истекает плазма, а затем, после «продувки» надкратерного облака начинается выброс чистого, хорошо проплавленного тектитного стекла, сдутого со стенок трубки. Процесс вылета за пределы атмосферы струи плазмы с тектитами существенно облегчается из-за того, что за фронтом ударной волны такого взрыва создаётся сильное разрежение.

Плазменная струя выдувает щедрым потоком тектитное стекло именно в направлении прихода объекта! Если бы мы знали точное астрономическое время события, то смогли бы определить, откуда прилетела эта «шрапнель»! С учётом того, что земная ось описывает в пространстве конус, это будет сделать не просто!

(Согласно докладу Цицина, масса стекла в Тихоокеанском поле составляет около сотни миллионов тонн!)

Вывод: надо эту трубку искать! Можно порыться и в самом тонком материале этого взрыва (именно, в конденсате испарённого вещества!) и «катастрофного слоя» на предмет поиска чего-то вроде «экасвинца» с «зет 114». Хотя последнего должно быть очень мало, но это — может быть, единственный шанс его обнаружить. Метод его выделения и индикации продуман, но требует диалогового обсуждения со специалистами. Вкратце он такой: выделяется проба элемента-носителя, близкого по химсвойствам (это может быть свинец) затем проба обогащается за счёт селекции при образовании металлоорганических соединений (тетраэтилсвинец?). Выделенная часть переводится в йодид. Затем разгоняется в кварцевой микроколонке. Она заполняется люминофором (?) и облучается нейтронами (какими?) (аналог проявления хроматограммы) и, до некоторой степени, компенсация «фона» от побочных реакций. Распады «экасвинца» регистрируются по вспышкам. Способ уязвим для критики.

Можно было бы поискать уже известные трансураны со спонтанным делением и периодом полураспада, сравнимым с возрастом тектитов. Такие вроде есть и их проще детектировать.

Следует поискать «трубку взрыва» в кратере Рис, Жаманшин и Босумтви Африке!

Кстати! Исследователь Е.В.Дмитриев тоже пришёл к выводу, что тектитное стекло было «выдуто» из трубки взрыва, но он считает такую трубку следствием электрического разряда. Чтобы выдуть тысячи (да и просто десятки) тонн стекла, этот разряд должен на много-много порядков превосходить энергию земных молний, что маловероятно. Проще уж предположить пролёт сверхплотного объекта.

Немного о «нейтриде»! Вообще говоря, это довольно интересное и загадочное вещество. Свойства «нейтрида» описаны в НФ книжке Савченко Владимира Ивановича «Чёрные звёзды». Описание, с моей точки зрения, не совсем верное, эти свойства ещё более оригинальны. Например, если я всё правильно понимаю, это вещество должно иметь малую теплоёмкость и теплопроводность при «обычных» и большую — при «ядерных» температурах. Может быть существенно затруднённой передача тепла от этого вещества к обычному и наоборот. Если это — жидкость, то у неё должно быть огромное поверхностное натяжение. Из-за распада у куска «нейтрида» должны быть протоны на поверхности, и соответственно, должна быть электронная оболочка, как у гигантского атома. По внешнему виду он, наверное, похож на металл или, по крайней мере, блестит.

Не исключено, что это «квантовая жидкость» или что-то на неё похожее. Нейтроны «перескакивают» в куске вещества даже на холоде, (хе-хе, при температуре ниже миллиарда градусов). Тогда и плёнку (монослойную) из такого вещества сделать не получится! Она сама по себе будет по краям собираться в более толстый слой, пока не станет компактным кристаллом или чем-то похожим. Так проявит себя поверхностное натяжение в случае твёрдого тела в комбинации с квантовыми «перескоками» частиц. Кроме того, распад нейтронов по краям куска плёнки должен быть более быстрым.

Сюда же относится вопрос, хотя и чисто формальный, но интересный! А может, «нейтрид» уже получен физиками! И вообще? Так давайте присмотримся к нейтронам получше и применим сюда бессмертную Периодическую таблицу Менделеева! Самый лёгкий химический элемент всем известен, водород! Элемент номер один! Один протон, один электрон и может быть к протону один, два или даже три нейтрона. Изотопы. Вспоминаем числовую ось, которую учили в школе, и вот оно! Водород первый элемент, а вот «нулевой»? Надо подумать! Нуль протонов, нуль электронов и ничего нету! Пустое место «нулевого элемента? Не спешим! «Пустое место пУсто не бывает!» У этого, по условию не существующего элемента могут же быть изотопы! Первый из них будет единичным нейтроном, второй будет «динейтроном».

И так далее. То есть, у отсутствующего химического элемента, оказывается, могут быть изотопы! И второй изотоп точно есть, это просто нейтрон. Абсолютно инертный химически из-за отсутствия электронных оболочек. То есть, это ещё такой себе «нехимический элемент», хотя и входит в ряд химических! Если частицу этого второго изотопа сильно охладить, чтобы она медленно-медленно двигалось, эта частица, нейтрон, начнёт падать в поле земного тяготения и тут-то физики подставляют под неё замороженный жидким гелием никелевый тигель! И нейтрон туда падает. Так их можно насобирать много, магнитный момент нейтрона мешает ему проникнуть внутрь никеля и прореагировать с атомными ядрами. Распад частиц «нейтронного газа» это распад свободных нейтронов, можно этот процесс исследовать. Вот для чего это делается. То есть, формально нейтронное вещество, в виде газа, уже получено! А «сконденсировать» его до кусочка твёрдого вещества, увы! совсем нелегко или даже невозможно. Эксперименты с ультрахолодными нейтронами были проведены десятилетия назад. Связанные состояния из двух или четырёх нейтронов пока достоверно не обнаружены, будем довольствоваться первым изотопом несуществующего химического нулевого элемента!

Кстати, получить связанные ядерными силами состояния из свободных нейтронов в том же никелевом стакане, по-видимому, принципиально невозможно! Почему? Вот представим, что столкнулись «впритык» два нейтрона и ядерные силы заставляют их соединится в «динейтрон». А для этого половину потенциальной энергии система должна бы сбросить во вне, остальная половина нейтроны свяжет накрепко! А что эту энергию унесёт? Гамма квант? Но чтобы он возник, нужен электрический заряд, который при своём движении создаст электромагнитное поле. Заряда нет, увы! Нечем этой формирующейся системе «динейтрона» «помахать», чтобы возбудить электромагнитные колебания гамма кванта! Тогда подождём, пока силы слабого взаимодействия превратят один из нейтронов в заряженный протон, нейтрино и заряженный электрон! Дождались? Электрон с нейтрино улетели, энергию унесли, остался нейтрон с протоном, ядро Дейтерия! Провести эту реакцию связывания нейтронов возможно только в столь плотном веществе, чтобы этот будущий динейтрон имел буквально рядом заряженную частицу или что-то ещё, отбирающее энергию. То есть, при коллапсе ядра Сверхновой можно что-то получить, но не динейтрон, а «всё сразу», нейтронное вещество.

Можно было бы попробовать получить динейтрон, облучая протонами Тритий. Выбить из ядра Трития протон, оставив связанными два нейтрона. Автору такие опыты поначалу были неизвестны. Может и получится? Посмотрел! В «Википедии» сообщается, что так динейтрон то и пытались получить, то ли даже получили. Ну что ж, «Гулять – так гулять!» Предположим, что мы Тритий облучали и Динейтроны у нас есть. Устроим «Интеллектуальную игру-разминку! У нейтрона спин полуцелый, это ферми-частица. Именно поэтому «упаковать» много нейтронов (как и электронов) в ограниченном пространстве трудно и даже чудовищные силы тяготения нейтронной звезды не всегда могут сжать нейтронное вещество «в точку», до Чёрной дыры»! А Динейтрон, с развёрнутыми в разные стороны спинами, это уже бозе-частица, для неё нет запрета Ферми и в одном и том же состоянии могут находиться совсем рядом эти «нейтронные молекулы». Вот тогда в «никелевом стакане» можно накопить много-много этих Динейтронов! Интересно, будут ли между ними какие-то силы действовать, похожие на силы Ван-дер-Вальса? И вообще, что это будет? Сверхтекучая нейтронная жидкость из пар, не связанных между собой ядерными силами? Или начнётся между ними реакция с участием ядерных сил? Или что-то другое произойдёт? Что нам Природа в этой ситуации покажет интересного?

Теперь будем фантазировать дальше! Если, например, у Земли и планет (звёзд?) есть «микроядра» из нейтроного вещества, то можно ожидать катаклизмы, способные привести к разрушению планет, если распад почему-то начнётся внутри большого куска.

Интересно и вот что: если сверхплотный объект имеет оболочку из продукта своего распада, из «обычного» вещества, то при движении сверхплотного объекта через центральные области Солнечной системы, оно должно испарятся не только от разогрева теплом распада нейтронного вещества, но и из-за разогрева от встречи с межпланетным газом.

«Потерянные» атомы оболочки представляют собой не что иное, как умеренно жёсткое космическое излучение (примерно — 20-200 Мэв на нуклон). Общая масса таких частиц может составлять от граммов до тонн. Имеет смысл попытаться их поискать. Они должны распространятся узким и плотным конусом вдоль траектории пролёта. Их общая энергия должна составлять от мегатонн до гигатонн (кратер Рис!). И происходит в Солнечной системе это довольно часто. Если, например, пролёт сквозь Землю происходит раз в сто миллионов лет, то пролёт таких объектов через орбиту Земли должен происходить несколько раз в год! Это может быть совершенно тривиальное явление! То есть, если знать, как искать, то искать надо! Проявлять себя такой поток частиц может по всенаправленному рентгеновскому и гамма-излучению (своеобразная гамма-комета), которая проходит вблизи Солнца в течение часа.

Если вещество сверхплотных объектов распадается, их оболочка из «обычного» вещества (на наше счастье!) не может быть очень массивной, она разрушается. Это вещество уходит в пространство в виде космических лучей. (Они являются космическими лучами в нашей системе отсчёта, а в системе самого объекта это — просто газ!).

Часть космических лучей может иметь именно такое происхождение! Это может объяснить избыточное обогащение космических лучей тяжёлыми ядрами. Тогда в космических лучах имеет смысл искать и «обойденные», и тяжёлые ядра и, в частности, «зет-114»! Кстати, одно или два подозрительных трека в лавсане вроде бы обнаружили!

Бондаренко Ю.Н

Тезисы доклада на Гамовской конференции Бондаренко Ю.Н. 2000-й год (версия «Тунгуска .ру)

Тектитами называются природные стёкла, найденные в некоторых районах Земли. Название, данное в начале века (1900 г.), и может быть переведено как «оплавленные». Это куски небольшие стекла, часто имеющие форму «тел полёта» — капли, сферы или близкие к ним. Некоторые тектиты (наиболее типичные, наверное, прошедшие все стадии своей возможной истории) имеют характерную форму, свидетельствующую о том, что они подвергались аэродинамической «формовке» — вторичному оплавлению в атмосфере при скорости полёта в несколько километров в секунду и химическую коррозию после выпадения.

Тектиты часто называют по месту находки. Например: «Тектиты Берега слоновой кости», «Австралиты». Тектиты обычно носят отчётливые следы химического выветривания. Это не удивительно, так как стекло неустойчиво в присутствии воды. Геологические и радиоизотопные методы позволили определить их возраст. Он оказался от нескольких сот тысяч до нескольких десятков миллионов лет. Наверное, были и более старые выпадения, но их стекло было разрушено и «не дожило» до наших дней.

Тектиты, имеющие сходные свойства, находят на территориях размером в сотни и тысячи километров, которые считаются их «полями рассеяния». Наиболее известные — Молдавиты (Чехословакия), тектиты Берега слоновой кости, Австралиты (Австралия), «Дарвиново стекло» — Тасмания. Дарвиново стекло по ряду свойств не причисляется к «настоящим тектитам» и, вероятно, может быть отнесено к ещё более обширному, почётному и загадочному разряду «псевдометеоритов».

Австралиты, по всей видимости, имеют общее происхождения с тектитами, образующими поле рассеяния от южного Китая до юга Австралии.

Стёкла загадочного происхождения (скорее всего — не того же, что тектиты) найдены в Ливии. Они состоят из почти чистого ~ (98%) кварца. Более правильно их следует классифицировать, как «стеклообразный материал».) По химсоставу их можно было бы считать переплавленным песком, однако автор их исследовал и у него есть веские доказательства того, что это стекло образовалось «холодным способом», без сильного нагрева исходного материала. Предложенная автором гипотеза образования «настоящих» тектитов не объясняет их происхождения. Ливийское стекло, скорее всего, земного происхождения, на что указывает, в частности, достаточно большое содержание воды в его составе.

Тектитное стекло было найдено в Техасе, при взятии проб со дна океанов вблизи Ю-Восточной Азии. На территории СССР настоящее тектитное стекло пока не обнаружено.

Все природные стёкла интересны тем, что их образование — плавление и последующее охлаждение — протекали быстро. Это служит указанием на быстропротекающие процессы катастрофического характера в истории Земли. Удалось отождествить и понять процесс образования стёкол вулканического (обсидиан) и ударно-взрывного (импактитные стёкла, образованные при метеоритных ударах). Подробно исследованы стёкла «силикаглассы» (термин неудачный), образующиеся при ядерных взрывах.

Собственно тектиты не входят ни в одну из этих групп ни по химическому составу, ни по форме, ни по своим физическим свойствам, ни по геологическим условиям залегания.

В средине двадцатого века тектиты были тщательно исследованы, но этот не привело к прояснению вопроса об их происхождении. Накопляемые факты лишь запутывают проблему ещё больше. И этот печальный лейтмотив прослеживается во многих публикациях. Приятным исключением служит оптимистичное предположение Е.В.Дмитриева из Москвы. Лет двадцать назад он утверждал, что это вещество входит в состав комет и вот-вот оттуда попадёт в наши руки. До сих пор этого не произошло.

Нерешаемость проблемы может служить указанием на то, что механизм образования тектитов резко отличался от уже известных. Все гипотезы на эту тему должны объяснить: характерную форму, небольшие и «почти стандартные» размеры, химсостав, в частности, аномально малое содержание воды. Они должны также объяснить полное отсутствие остатков кристаллической фазы исходного материала — тот удивительный факт, что тектитное стекло в отличие от всех других природных стёкол проплавлено полностью. Также гипотеза должна объяснить, каким образом лёгкие шарики из стекла (Австралиты) смогли застыть в полёте именно в виде шариков, как они смогли пройти от поверхности (если были на ней образованны) Земли сквозь атмосферу и, после остывания войти в неё, подвергшись аэродинамической эрозии. Это только часть вопросов, на которые следует найти ответы.

Автор в своих разработках этой темы исходил из того, что «тигель», в котором плавилось это стекло, был образован при движении в толще Земли некоего сверхплотного объекта, предположительно из нейтронного вещества. Почему именно это вещество привлекло внимание автора? Другие виды сверхплотной материи не подходят вот по каким соображениям: сверхплотное вещество типа вещества «Белых карликов», если бы оно попадало на Землю, застревало бы в верхних слоях земной коры, но находки его неизвестны. «Чёрные реликтовые минидыры» (если они вообще есть) должны иметь небольшие скорости, сравнимые с хаотическими скоростями галактики и хотя вроде-бы могут произвести нужный эффект, но встречаться с планетами должны крайне редко из-за малых скоростей (300 кмсек). И много их быть не может, так как их суммарная масса была бы слишком велика. Остаётся сверхплотное вещество типа нейтронного. Если оно попадает в пространство при разрушении нейтронных звёзд в виде капель размером порядка сантиметров, то они должны иметь скорость, сравнимую со скоростью убегания от формирующейся нейтронной звезды. Она составляет примерно 100000 км/сек. Кроме того, «действующий размер» СПО при воздействии на планеты на много превосходит таковой у ЧД сравнимых масс. Иначе говоря, много нейтронных СПО сантиметрового размера для ощутимого количества встреч с Землёй и не нужно! А пробитые ими отверстия по своей форме и возможности выброса полностью проплавленной и перемешанной породы, идеально подходят для объяснения форм тектитов и их полей рассеяния на поверхности Земли!

Прикидочный расчёт показал принципиальную возможность встречи такого образования с Землёй много раз за её историю. Вопрос о том, устойчиво ли такое вещество длительное время, автор пока-что сознательно обходит, считая, что он должен быть решён опытным путём.

Предполагаемая картина процесса образования тектитов по одному из возможных сценариев вначале была такова: капля нейтронного вещества (в начале предполагалось, что это жидкость), попав в планету, дробится на более мелкие капли и в виде веера пробивает её насквозь. При своём движении в твёрдой породе, каждая капелька образует мощную ударную волну в виде цилиндра, которая, двигаясь от линии пролёта, вначале испаряет, затем плавит и, наконец, только механически разрушает породу. Образуется канал, с оплавленными стенками, заполненный плазмой. Он похож на полость подземного ядерного взрыва, но имеет цилиндрическую форму и необходимо имеет выход на поверхность.

Плазма начинает истекать из «трубки взрыва», увлекая со стенок наиболее жидкую часть расплава с самой поверхности канала, так как расплав силикатов быстро увеличивает свою вязкость со снижением температуры. Оторванные капли дополнительно проплавляются и вылетают со скоростью истекающей плазмы — порядка десяти километров в секунду. И эта струя проносит их через атмосферу без потери формы. После окончания истечения плазмы трубки взрыва обрушивается или заполняются поднятой снизу гидростатическим давлением расплавленной породой, которая захватывает с собой куски более холодной раздробленной породы со стенок.

Такие (или похожие?) трубки известны. Они называются кимберлитовыми трубками и по сравнению с обычными вулканами, имеют резко отличные свойства. В первую очередь состав «лавы» и количество выброшенного вещества. Они часто заполнены алмазоносной породой. При высокой температуре и низком давлении алмазы постепенно превращаются в графит. Наличие нестойких алмазов в кимберлите указывает на то, что трубки также образовались быстро, почти мгновенно.

Таким образом, указанный механизм позволяет понять: почему тектиты часто круглые, почему в них нет остаточных кристаллов и мало воды, зато есть «фигуры течения». Становится ясной и природа огромных, но всё же ограниченных «полей рассеяния». Никакая другая из предложенных гипотез её не объясняет. При внеземном поступлении единичных тектитов они должны с равной вероятностью падать в любой точке Земли, а при разбросе из компактного тела, например — кометы, они будут выпадать в виде небольших «пятен», как выпадают фрагменты метеоритов, разрушенных в атмосфере.