Будни похоронного бизнеса. Ч. 12

В сентябре директор сообщил новость – мы расширяемся. На главном городском кладбище, где располагался наш филиал со своим штатом разнорабочих, занимающихся облагораживанием захоронений, и магазинчиком по продаже всякой ритуальной атрибутики, открывался отдельный миницех по обработке памятников. Там планировали смонтировать небольшие камнерезный и полировочный станки, чтобы освободить основной цех от выполнения рутинных операций. Но нас, граверов, эта новость касалась мало. Зато открытие нового магазина по продаже памятников со своей граверной мастерской напрямую относилось к нам.

Бизнес Геннадия Николаевича был плотно завязан на местных бандюков. В современное время их бы назвали соучредителями и инвесторами проекта, но тогда это была просто «крыша». Так вот, один из соучредителей недавно «отъехал» на ближайшие 15-20 лет, как повезет, в места не столь отдаленные, его «быки» и «шестерки» разбрелись под конкурентов, оставив бесхозным отдельно стоящее здание в одной из промзон города. Оставшиеся на свободе «инвесторы» предложили Геннадию Николаевичу расширить бизнес за счет открытия нового магазина по продаже памятников, а заодно закрепиться в районе города, в котором наши услуги ранее не были представлены. Директор давно задумывался, чтобы выделить прием заказов и гравировку в отдельное место, все- таки лицезрение заказчиками грязного темного цеха и пыльных памятников не добавляло престижа фирме. У нас в городе располагались еще три точки, где граверы принимали клиентов и тут же выбивали памятники, но это были настолько небольшие забегаловки, что простая сапожная мастерская на их фоне выглядела солидным ателье.

От предоставленного безвозмездно, в смысле, даром здания Геннадий Николаевич, естественно, не отказался, и мы с Алексеем Ивановичем занялись переездом и прочими организационными хлопотами. Новое здание располагалось, мягко говоря, в еб(нецензурно)нях, в противоположной от того района, где жил я, части города, и прибавку в расстоянии я тут же прочувствовал и по времени, и по потраченному топливу. Бывший офис севшего бандюгана, конечно, меньше всего подходил для магазина по продаже памятников, поэтому перед открытием требовался хоть какой-нибудь косметический ремонт. Помню, как при первом осмотре меня удивила отдельная глухая каморка размерами 1,5*1,5*1,5 метра в центре здания без окон, изнутри забранная толстыми решетками и хорошо звукоизолированная. Дверь тоже была со своей решеткой, обшитая железом и с толстым слоем минеральной ваты внутри.

- Что это? – спросил я у Геннадия Николаевича, - комната для хранения оружия?

- Если бы оружия, - нехорошо усмехнулся директор, - здесь несговорчивых коммерсов держали.

- Это как?

- А вот так. Приезжали к очередному предпринимателю поговорить на предмет организации «крыши» и процента на ее содержание, а тот ни в какую на согласие идти не желает. Раз поговорили, два, а на третий его просто выдергивали в машину, пакет на голову и сюда в клетку сажали, чтобы подумал над своим поведением. Без еды, без света и без туалета. Кастрюлю воды нальют, и делай что хочешь. Можешь пить, можешь лицо умыть, а можешь ногой пнуть и сидеть в луже.

- А дальше?

- А дальше сидит такой несговорчивый в полной темноте и тишине, голодает, мучается в тесноте, тут же даже в полный рост не вытянешься. А через три-четыре дня его обоссаного и обосранного вытаскивают из клетки и снова предлагают «взаимовыгодное» сотрудничество. И, знаешь, мало людей, кто в таком состоянии был готов продолжать гнуть свою линию. В основном соглашались.

- А милиция? Никто не обращался? Это же похищение получается, плюс пытки, серьезная статья.

- Ну ты наивный, - грусно улыбнулся Геннадий Николаевич, - как будто сам в это время не жил, не видел, что везде творилось. Это сейчас поспокойнее становится, цивилизованнее, а еще года три назад эта клетка частенько использовалась.

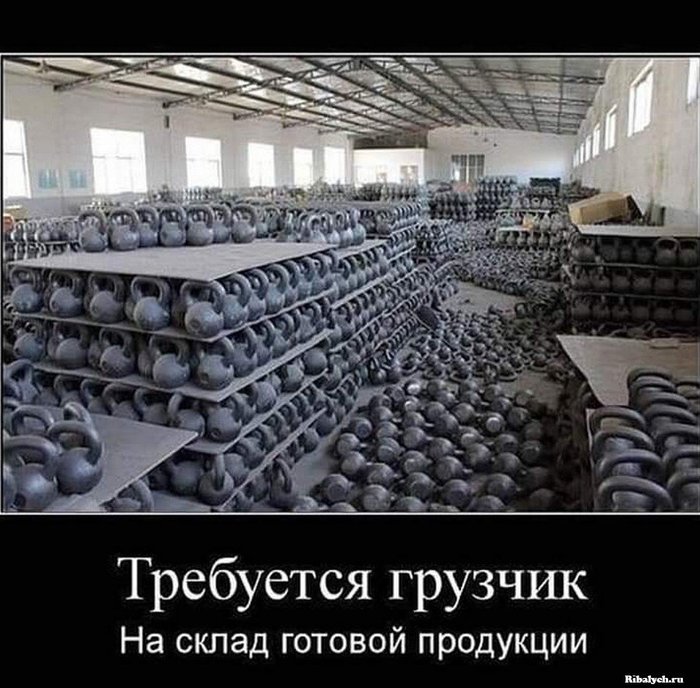

Пару недель прошло в бесконечных перевозках памятников и постаментов в новое здание. Гравер ты или водитель, никого не волновало, всё равно иди и таскай каменюги. Демотиватор ниже лучше всего подходит к нашей работе:

Параллельно нанятые работяги ломали клетку, лишние перегородки, и прочее наследие бандитского прошлого, а заодно шпаклевали, красили, клеили и т.д. Постепенно будущая мастерская стала преображаться. Было непривычно видеть отдельные залы, заставленные полированными незапыленными камнями, хорошее освещение, новый и чистый линолеум на полу. Для граверки выделили отдельную комнату с настенными светильниками дневного света, места хватило для размещения трех гравировальных столов, два нам с Алексеем Ивановичем, а третий, резервный, приходящей Аньке-Пулеметчице.

Но главное для меня было то, что в здании имелся свой санузел. И пусть это всего лишь любимая Хрущевым чаша Генуа, зато рядом имелся умывальник и даже душ. После постоянной беготни в цехе в соседнее здание для удовлетворения естественных нужд или смывания с лица гранитной пыли, наличие под боком таких удобств оказалось приятным открытием. Омрачало радость лишь то, что вода была только холодная, но и это неудобство решили путем установки 5-ти киловатного проточного водонагревателя. И пусть струйка горячей воды от него получалась совсем дохлой, всё равно это был кайф – после целого дня гравировки смыть с себя пот и прилипшую пыль, чтобы чистым и свежим ехать домой.

Директором нового магазина стала дочка Геннадия Николаевича Диана – очень привлекательная молодая дамочка, еще не перешагнувшая 30-тилетний рубеж, но уже дважды неудачно побывавшая замужем. В 90-е Диана с отличием закончила пединститут по специальности переводчик, прекрасно владела английским, немецким и французским языками, часто ездила в Европу на стажировку. Во время одной из таких стажировок во Францию она закрутила любовь с местным французом и быстро выскочила замуж, осуществив мечту многих женщин того времени, грезящих об обеспеченном муже-иностранце.

Стажировка, которая должна была продлиться полгода, затянулась на несколько лет. Но долгой и счастливой любви помешала разница менталитетов. Европейская прагматичность и расчет, граничащие с откровенной жадностью, не смогли ужиться с широкой русской душой – довольно быстро брак распался. Диана какое-то время еще пожила во Франции, но с работой за границей у юной девушки не заладилось, и через полгода после развода она вернулась домой. На какое-то время она осела в Питере, устроилась в новую «динамично развивающуюся и перспективную» компанию секретарем одного из замов и также быстро и неожиданно выскочила за него замуж, удивив своим поступком всех окружающих.

Ну а далее в ее жизни произошла какая-то темная история, о которых Диана предпочитала не распространяться даже под действием алкогольных развязывателей языка во время периодических корпоративных попоек. По неизвестным мне причинам, за год до описываемых событий она внезапно развелась и сорвалась из Питера в родной город под крыло заботливых родителей. Работы переводчиком для такого полиглота в нашей провинции не нашлось, зато благодаря отцу появилась возможность освоить новое направление деятельности.

Мы с Алексеем Ивановичем первое время вводили нового директора в курс всех дел и раскрывали особенности продаж в похоронном бизнесе. Бог явно не обделил Диану умом, она быстро усвоила материал и начала раскрывать себя в образе продажника. Да и самим заказчикам было куда приятнее общаться с молодой красивой девушкой с хорошо подвешенным языком, чем с двумя мрачными мужиками в грязных и пыльных фартуках, которых каждый новый посетитель отрывал от основной работы на неопределенное время.

Но успешному взлету нового магазина мешало два фактора. Во первых, место еще было не на слуху, сарафанное радио пока не успело распространиться. В цехе, конечно, старались перенаправить потенциальных заказчиков к нам, но какое количество из них в итоге до нас не доехало, а попало в цепкие руки конкурентов, осталось неизвестным. Что такое промоушн и агрессивная реклама, никто из нас тогда не знал, а потому мы методом проб и ошибок решали как могли проблему слабого потока клиентов. Во вторых, уже прошел Покров, и третья волна заказчиков явно пошла на спад. Впереди маячили безденежные зимние месяцы, а я, конечно, о создании финансовой подушки так и не позаботился. Нет, я конечно знал, что зимой будет туго, и честно хотел отложить некоторые излишки заработка на это время, но моему финансовому прагматизму вечно что-то мешало. То надо мебель обновить, то как же можно жить без телевизора, то вдруг оказывается, что зимняя куртка стала больше походить на одеяние бомжа, в общем, стремлению начать откладывать вечно что-то мешало.

Если в прошлом году нас здорово выручил тот крупный заказ от городских властей, то в этот раз подобное счастье нам не привалило. Октябрь-ноябрь мы закрывали старые заказы и еще могли себе позволить бутерброды пусть уже и без икры, но пока хотя бы с колбасой. Но с наступлением календарной зимы стало совсем глухо. Один, а в лучшем случае два заказа в неделю – это уже на грани полной нищеты, почти на уровне заработка молодого инженера-специалиста в каком-нибудь умирающем НИИ. В те дни я даже слегка пожалел, что так легкомысленно согласился уйти с должности руководителя цеха, там хотя бы был какой-никакой твердый оклад. А теперь жизнь явно подталкивала в сторону поиска новых источников заработка.

Моя молодая супруга в это время доучивалась на последнем курсе института, готовилась к сдаче ГОСов и плотно занималась написанием диплома, поэтому обязанности по добыче средств к существованию полностью легли на меня. Пришлось включать мозги и решать извечный вопрос: что делать и как жить дальше?

Первое, что пришло в голову – таксовать. Машина была на ходу, свободного времени море, почему бы и не заняться частным извозом. Но мечтам свойственно сталкиваться с отрезвляющей реальностью. После пробных выездов выяснилось, что искать голосующих на ходу – так себе идея, а примазываться на стоянках возле рынков и магазинов к реальным таксистам чревато ухудшением собственного здоровья или, как минимум, потерей товарных качеств у машины. После недели малоприбыльного катания по городу у меня появилось несколько постоянных клиентов, которых требовалось с утра отвезти на работу, а вечером вернуть домой. Но этот жиденький поток заказов никак не мог поспособствовать улучшению моего финансового положения, да еще резко наступившая зима внесла свои коррективы. Я ведь катался на б/ушной летней резине, а с наступлением отрицательных температур и обильных снегопадов машина своим поведением на дороге начала напоминать корову на льду. И после того, как на раскатанном в лед перекрестке «двушка» не смогла вписаться в поворот, а просто ушла по диагонали в сугроб, я понял, что с такой зимней ездой пора завязывать.

Ставить машину к сторожам в соседний двор теперь было не по карману. На какое-то время она опять стала ночевать под окнами, а я приобрел хронический недосып, потому что подрывался от каждого лишнего звука с улицы к окну посмотреть, не обижает ли кто-нибудь мою ласточку. В одну из таких ночей я стал свидетелем картины: по двору, отчаянно газуя в заснеженной колее, ползла «семерка», а сзади за ней бежал мужик, размахивая руками и страшно матерясь. Наконец «семерка» окончательно завязла в колее, с водительского места выскочил паренек и рванул наутек, а мужик, подбежав к машине, принялся осматривать ее со всех сторон. Картина маслом, я стал свидетелем попытки угона автомобиля, которая сорвалась только благодаря стараниям нерадивых коммунальщиков, забивших болт на расчистку дворов от снега. После такого зрелища нервы мои не выдержали, и я отогнал машину в гараж от греха подальше.

С профессией таксиста у меня не срослось, и я попробовал себя в роли электромонтера. Так же через сарафанное радио бросил клич, что вот умею розетки починять, да свет из люстр извлекать, и это сработало. Несколько заказов позволили продержаться до января и даже встретить Новый год не с пустым холодильником. Но всё это были полумеры, ненадежные и не дающие ощущения стабильности в жизни. Почти совсем отчаявшись, я даже сунулся было по объявлению в какую-то мутную контору, которой требовались курьеры на постоянную работу, но там местный работник, мой ровесник, после краткого разговора со мной воскликнул:

- Что? Ты с высшим образованием хочешь влезть в эту клоаку? Да нафиг тебе надо это днище?!

Разговорившись, я узнал, что фирма банально набирает уличных продаванов, то есть тех, кто потом с баулами ходят по конторам или пригородным поездам и втюхивают народу любую низкопробную хрень, всячески ее нахваливая. Я понял, что тут нам действительно не по пути, поблагодарил парнишку и отправился на поиски новой подработки.

В очередной раз сработало сарафанное радио. Соседка по даче, с которой моя мать постоянно была на связи, узнав про мое бедственное положение, предложила устроиться к ним на предприятие инженером-электронщиком. Терять мне было нечего, и я отправился на собеседование. Как выяснилось, за громким названием скрывалась должность с неопределенным кругом обязанностей и весьма посредственной зарплатой в 3500 рублей, но в тот момент выбирать реально уже не приходилось. Сразу после окончания новогодних праздников я быстро решил все кадровые вопросы и вышел на новую работу.

Скажу честно, после той анархии и свободы трудовых отношений, что царили в мастерской, привыкать к строгому трудовому распорядку бывшего советского завода было тяжело. Я хотя бы не был «совой», и приезжать на работу к 8.00 для меня труда не составляло, но вот сидеть строго до 17.00 без возможности куда-то отлучиться, да еще и пытаться изображать какую-нибудь деятельность оказалось тяжко. Предприятие занималось производством автосварочного оборудования и выпуском сопутствующей продукции. При нем существовал собственный конструкторский отдел, в обязанности которого входила разработка новых моделей сварочных автоматов. Был там и старичок предпенсионного возраста, занимающийся расчетами и проектированием сварочных трансформаторов – главного электротехнического элемента. По задумке руководства, он должен был передать мне все секреты своего мастерства и в скором времени свалить на заслуженный отдых. Увы, но и тут я всех обломал.

Началось всё довольно неплохо. Я еще не растерял институтские знания, и рассчитать параметры трансформатора для меня трудов не составляло, тем более, что я неплохо владел Маткадом и бОльшую часть расчетов быстро автоматизировал. Сложнее было с Автокадом, в котором велась проектировка будущего сварочника. Мало того, что требовалось в кратчайшие сроки освоить новую программу, так в довесок надо было вникнуть в структуру конструкторских чертежей и особенности их связей при необходимости внесения изменений в отдельные элементы. Я окунулся в такое дремучее болото ГОСТов, нормативных актов и СНИПов, что работа в граверной мастерской показалась мне интеллектуальным наслаждением. Честно, уже через три недели я реально скучал по своим пыльным камням и молотку.

В выходные дни я подрабатывал в мастерской, если были заказы. Алексей Иванович потихоньку погружался в алкогольную спячку, редко появляясь на работе, и потому до жесткой драки за памятники у нас с ним дело не дошло. Так прошел январь, февраль перевалил за половину, и рынок памятников начал оживать. Диана подсуетилась над рекламой в газетах, и внезапно после полного отсутствия заказов мы столкнулись с целой очередью на изготовление памятников.

Мой рабочий режим поменялся, я снова выгнал из гаража машину и принялся впахивать на двух работах: до 17.00 на предприятии, а вечером до полуночи, а то и до часа ночи в мастерской. Хватило меня ненадолго. Уже через две недели от такого ритма я стал похож на вурдалака с красными от хронического недосыпа глазами и заторможенным сознанием. Мой трудовой энтузиазм на вал заказов никак не повлиял, и надо было принимать решение, с какой из работ завязывать. Я мысленно представил себя в унылой роли инженера-электронщика, корпящего над очередным чертежом сварочного трансформатора, и понял, что не имею никакого желания развиваться в этом направлении. Без особого сожаления я написал заявление на увольнение и в последний день зимы снова обрел статус официально безработного.