"Не смотрите вы так сквозь прищуренный глаз, джентльмены, бароны и леди..." (история песни)

“В Париже я довольно часто устраивала благотворительные спектакли... Вечер назывался "В гостях у Людмилы Лопато". Первое отделение мы решили сделать не просто концертным: действие было объединено единым сюжетом. Сценарий написала для нас Мария Вега - автор нескольких книг стихов и многочисленных комических песенок и жестоких романсов из репертуара кабаре тех лет, — женщина огромного роста, полная и походившая лицом на мужчину. Самый её знаменитый надрывный романс "Не смотрите вы так сквозь прищуренный глаз, джентльмены, бароны и леди..." на слуху до сих пор и в эмиграции, и в России”.

Мария Вега (настоящее имя Мария Николаевна Волынцева, по мужу Ланг; 15 июня 1898, Санкт-Петербург — 27 января 1980, Ленинград) — поэтесса,

Родилась в интеллигентной семье в Санкт-Петербурге, её крёстной матерью стала великая русская драматическая актриса, выступавшая на сцене Александринского театра М. Г. Савина.

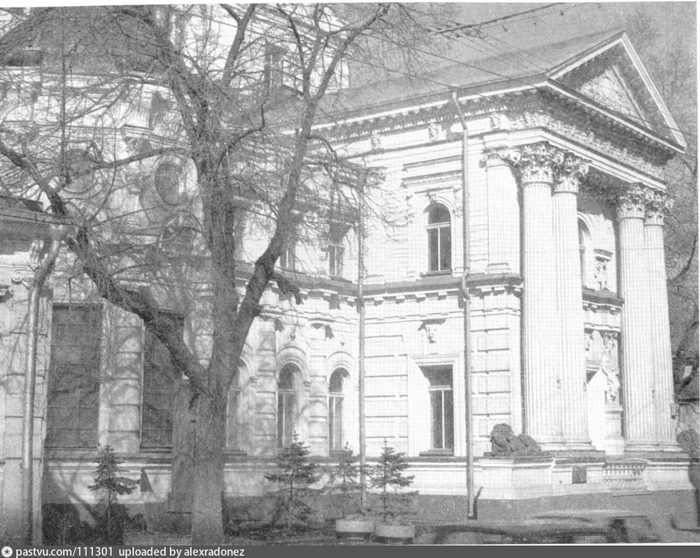

Институтка - воспитанница женского образовательного учреждения в Российской империи. Мария Вега (Мария Волынцева) окончила Павловский женский институт.

Свое начало институт вел от основанного в 1798 году указом Павла I военно-сиротского дома для детей офицеров и солдат, павших в боях. В 1807 году открылось специальное “девичье училище”, переименованное в 1829 году в Павловский женский институт.

Принимали в институт девочек десяти-одиннадцати лет. Срок обучения составлял семь лет. В Павловском институте учились девочки из обедневших дворянских семей, преимущественно сироты, дочери офицеров и служащих в военном ведомстве.

После революции уехала в эмиграцию. С начала 1920-х годов жила в Париже. Сочиняла стихи и писала для эмигрантской прессы, опубликовала несколько переводов из Райнера Марии Рильке. Однако ее переводы Рильке отличаются от оригинала большим количеством строк — это уже не переводы в обычном понимании, а литературные переложения.

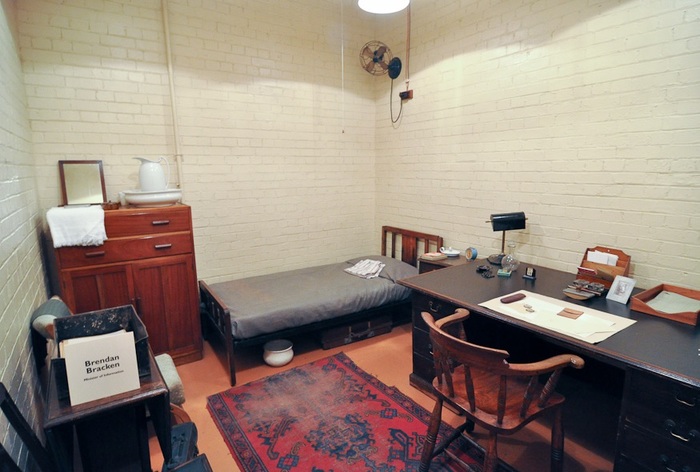

Дальнейшая судьба Марии Вега необычна. С 1962 года она отдалилась от эмигрантских кругов, стала печататься в издаваемых в СССР Комитетом по связям с соотечественниками за рубежом журналах. Реальным хозяином этой организации был, понятно, другой «комитет» — государственной безопасности. От поэтессы потребовали стихов о Ленине. К тому же на подходе был и столетний юбилей вождя, и она наваяла несколько абсолютно нечитаемых произведений на эпохальную тему. За этот «подвиг» в том же году в СССР издали ее книжку «Одолень-трава». Проявленная лояльность позволила ей вернуться в 1975 году в Ленинград и, что называется, «умереть на родине». Она скончалась в 1980 году в доме ветеранов сцены, некогда основанном ее крестной матерью — великой русской актрисой М. Г. Савиной

Можно сделать вывод, что стихов Мария Вега сочинила немало. Тем не менее имя ее для многих читателей незнакомо. А вот песня на ее стихи не просто известна, но и является одной из самых популярных вот уже на протяжении многих десятилетий. Это песня «Институтка».

Кто положил стихотворение на музыку — неизвестно. Наверняка это наш русский музыкант-эмигрант. Среди исполнителей Аркадий Северный, Михаил Гулько, Татьяна Тишинская, Валя Сергеева, Алёна Апина, Лайма Вайкуле, Лариса Крылова и еще огромное количество современных певцов и певиц.

Но многим россиянам эта песня известна по сцене из третьего фильма сериала“Государственная граница” - “Восточный рубеж”, снятом в 1982 году, действие происходит в конце 20-х годов на советско-китайской границе. Чекистка Ольга Анисимова (ее сыграла солистка Московского театра оперетты Инара Гулиева), проникшая в белогвардейский центр в Харбине, и пограничник Алексей Могилов (актер Владимир Новиков) предотвращают ряд провокаций на КВЖД, раскрывают заговор белокитайцев и белогвардейского центра в Харбине. Именно в этом фильме прозвучал “белогвардейский шансон” - романс “Институтка”.