21 марта завершился знаменитый переход русских войск через пролив Кваркен, принесший России победу в Русско-шведской войне 1808–1809 годов

Московское царство и Российская империя одиннадцать раз воевали со Швецией. Наиболее известна своей длительностью и ожесточенностью Северная война, которую Петр I вел против Карла XII. Но и последнее русско-шведское вооруженное противостояние 1808–1809 годов отличалось напряженной борьбой, в ходе которой русские войска не только завоевали всю Финляндию, но и совершили уникальный в истории человечества боевой подвиг, никогда — ни до, ни после — не повторенный ни одной армией мира.

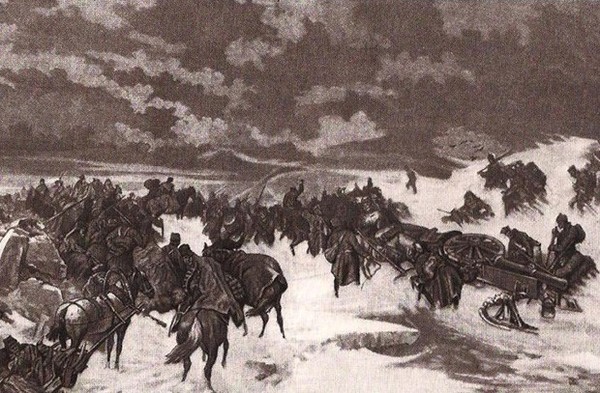

Об этом подвиге — 100-верстном переходе пехоты и кавалерии по замерзшему Балтийскому морю к берегам враждебной Швеции — рассказывает «Русская планета».

Война с наследниками Карла XII

К началу XIX столетия Швеция оставалась сильнейшим государством на севере Западной Европы. Стокгольм тогда был главным центром европейской металлургии, имел развитую промышленность, на которую опиралась серьезная армия. России же пришлось вести боевые действия против Швеции сразу же после неудачной войны с наполеоновской Францией, причем в Петербурге понимали, что решающее столкновение с Бонапартом не за горами.

На протяжении 1808 года русские войска с упорными боями заняли всю Финляндию. Здесь им пришлось столкнуться с ожесточенной партизанской войной, которую вели финны под командованием шведских офицеров. Опыт борьбы с партизанами вскоре очень пригодится нашим войскам, когда уже им придется создавать партизанские отряды для борьбы с армией Наполеона.

Пока же, к декабрю 1808 года война со Швецией зашла в стратегический тупик — наши войска овладели всей Финляндией, захватили крупнейшую крепость Свеаборг (которая в будущем станет главной морской базой России на Балтике), но армия противника, отойдя на шведскую территорию, сохранила основные силы. Зимние шторма и лед на Балтийском море не позволяли флоту до весны 1809 года вести боевые действия против Стокгольма. Таким образом, противник получал длительную передышку.

Было понятно, что к весне шведская армия, отдохнувшая и усиленная, попытается вернуться на территорию Финляндии, где ее поддержат партизаны. Изрезанное заливами финское побережье протянулось почти на 1000 верст, поэтому его было невозможно полностью прикрыть от шведских десантов.

Русское командование и правительство Александра I прекрасно осознавали: если дать шведам эту зимнюю передышку, то, несмотря на все успехи в завоевании Финляндии, весной 1809 года война начнется по сути заново. В условиях сомнительного мира с наполеоновской Францией, контролировавшей почти всю Европу, такая затяжная война могла превратиться в серьезную угрозу для России.

Войну со Швецией необходимо было закончить как можно быстрее, решительным ударом. И у русских военачальников созрел уникальный по дерзости и решительности замысел: пользуясь тем, что северная Балтика, огромный Ботнический залив между Швецией и Финляндией, изредка ненадолго покрывается коркой льда, перейти пехотой и кавалерией по морскому льду непосредственно в Швецию поближе к Стокгольму и вынудить врага признать поражение.

Немецкая и русская храбрость

План был решительным и храбрым до безумия. Предстояло пройти пешком почти 100 верст по ненадежному морскому льду навстречу главным силам противника. Автором отчаянного замысла, по-видимому, был 32-летний генерал Николай Михайлович Каменский, один из самых молодых и решительных военачальников русской армии, особо отличившийся при завоевании Финляндии в 1808 году.

Портрет Н. М. Каменского. Художник Фридрих Георг Вайч, 1810 год

Каменского тогда по праву считали самым перспективным из военачальников, Александр I называл его «искуснейшим генералом», но ныне Николай Каменский совершенно неизвестен и забыт, потому что его не было среди героев 1812 года: он умер от «лихорадки», так и не установленной болезни, за год до вторжения Наполеона в Россию. К концу 1808 года Каменского уже поразил недуг, и он был вынужден покинуть действующую армию, так и не совершив задуманный ледяной поход к Стокгольму.

Главнокомандующим русской армией в Финляндии тогда был Фридрих Вильгельм фон Буксгевден, остзейский барон из рода признавших российское владычество прибалтийских дворян, прямой потомок основателя ордена меченосцев, некогда завоевавших Прибалтику и сражавшихся с князем Александром Невским. Федор Федорович Буксгевден, как его называли по-русски, был храбрым и опытным генералом, не раз успешно воевавшим под командованием легендарного Суворова.

Портрет Фридриха Вильгельма фон Буксгевдена. Художник В. Л. Боровиковский, 1809 год

Но немецкий барон так и не смог решиться на предприятие, которое невозможно было просчитать с учетом прежнего военного опыта. «Батальоны не фрегаты, чтобы ходить по заливам…», — воскликнул он, узнав о замысле.

Александр I считается в нашей истории «мягким» императором, но в реальности он, при всей внешней вежливости и обходительности манер, был очень решительным и упорным человеком (иной и не выиграл бы страшную войну 1812 года). Распоряжением из Петербурга вместо Буксгевдена главнокомандующим русской «Финляндской армией» назначили другого многоопытного генерала — Готгарда Логана Кнорринга, тоже эстляндского, то есть прибалтийского барона.

Как и Буксгевден, генерал Кнорринг (по-русски его звали Богданом Федоровичем) имел большой военный опыт, успешно и храбро сражался под командованием братьев Орловых и самого Суворова. Но и Кнорринг, не став открыто противиться плану «ледяного похода», несколько месяцев не решался начать операцию под предлогом отсутствия достаточной подготовки и припасов.

Повторим: и Буксгевден, и Кнорринг были храбрыми и опытными генералами Российской империи, но решиться ради победы на непросчитываемый риск они так и не смогли. Даже в наше время невозможно абсолютно точно предсказать погоду, так что говорить о метеопрогнозах двухвековой давности. На Балтике часты зимние шторма, которые легко могли взломать лед во время перехода по нему армии, полностью погубив ее.

Была еще одна опасность: шторма могли взломать ненадежный морской лед уже после успешного перехода в Швецию. Плавание же кораблей среди льдин тогда было невозможно, и тем самым наши войска надолго были бы отрезаны от тыла и снабжения на вражеской территории перед лицом всей шведской силы. Просчитать все эти риски было невозможно — опытных генералов Буксгевдена и Кнорринга не страшил противник, но сил природы, не подвластных никому, кроме Бога, они испугались…

«Столкнуть армию на лед…»

Главнокомандующий Кнорринг колебался почти всю зиму, не решаясь начать «ледяной поход». Наконец, в феврале 1809 года он открыто признался, что не готов на столь рискованное предприятие, и попросился в отставку. Даже сдержанный и всегда подчеркнуто вежливый император Александр I не сдержался и назвал поведение командующего «бесстыдным».

Зима заканчивалась, что грозило затянуть войну еще на один год. И чтобы, как он выразился, столкнуть «армию на лед», император направил в Финляндию своего приближенного — военного министра Аракчеева. В либеральную версию русской истории Алексей Андреевич Аракчеев, сын обедневших новгородских дворян, вошел как негативный и реакционный персонаж, любитель военной муштры, тяжелая «дубинка» внешне милостивого царя Александра I. В реальности же генерал Аракчеев был талантливым артиллеристом — именно ему обязана своим блестящим состоянием русская артиллерия, в 1812 году ничем не уступавшая французской.

Портрет Алексея Андреевича Аракчеева. Художник Джордж Доу

Однако человек решительный и жесткий, Аракчеев действительно играл при Александре I роль царского приближенного, способного заставить подданных выполнить любую монаршью волю. Царь официально дал Аракчееву власть, «неограниченную во всей Финляндии». В конце февраля 1809 года царский уполномоченный прибыл в Або — ныне город Турку на юго-западном побережье Финляндии — где тогда располагалась ставка русской «Финляндской армии».

На совещании все военачальники высказывались по поводу сложности и беспрецедентного риска задуманной операции. Лишь командующий одного из корпусов генерал Петр Иванович Багратион решительно заявил привезшему царскую волю Аракчееву: «Что тут рассуждать, прикажете — пойдем!»

Аракчеев фактически заставил генералов пойти на лед. Но как профессионал войны он проявил не только жесткую волю. Именно стараниями Аракчеева русские войска на западном побережье Финляндии получили все необходимые припасы, которые было очень непросто доставить из Петербурга через всю заснеженную и откровенно недружественную страну Суоми.

Помимо пороха и пуль, войска получили ранее не предусмотренные униформой меховые шапки и полушубки, валенки и даже специальные овчинные безрукавки под шинели. На льду Балтики невозможно было разжечь костры и приготовить пищу, поэтому солдатам выдали порции сала и фляги с водкой, чтобы согреваться на пронизывающем ветру.

Тщательно перековали коней новыми зимними подковами. Артиллерию поставили на лыжные салазки, при этом на пушечных колесах сделали особые насечки, чтобы в случае стрельбы со льда орудия не сильно скользили.

В конце февраля 1809 года все было готово к фантастическому походу через застывшее море. Оставалось лишь сделать первый шаг и уйти за ледяной горизонт, чтобы добраться до вражеского берега или утонуть всем войском, если погода переменится и юго-западные ветры, взволновав воды Балтики, сломают льды Ботнического залива…

«На сей раз я желал бы быть не министром, а на Вашем месте…»

Ботнический залив шириной от 100 до 200 км протянулся почти на 700 верст с юга на север между побережьем Финляндии и Швеции. В южной части залива, там, где он впадает в Балтику, а финский берег поворачивает на восток, расположены Аландские острова — россыпь из почти семи тысяч небольших островков и скальных рифов посреди моря.

По замыслу русского командования, корпус генерала Багратиона должен был пройти по морскому льду почти 90 верст до самого крупного острова архипелага, который так и назывался — Большой Аланд, захватить его и уже с этого острова пройти 40 верст по льду Балтики до собственно шведского берега, чтобы выйти на него в 70 верстах от Стокгольма.

Портрет П. И. Багратиона. Художник Джордж Доу

В 300 км севернее группировки Багратиона должен был действовать корпус под командованием генерала Барклая де Толли. Он должен был пересечь так называемый Кваркен — участок, где Ботнический залив сужается до 90 верст. Если по пути следования корпуса Багратиона попадались многочисленные островки, пусть и необитаемые, и у него была возможность дать отдых войскам на Большом Аланде, то корпусу Барклая требовалось преодолеть эти 90 верст исключительно по льду, то есть как минимум провести одну ночь посреди ледяной пустыни — на замерзшей морской воде.

Михаил Богданович Барклай де Толли был потомком шотландских дворян, эмигрировавших в Прибалтику после английской революции XVII века. Петр Иванович Багратион тоже имел далекое от России происхождение, будучи потомком древней династии грузинских царей Багратиони. Но, в отличие от генералов Буксгевдена и Кнорринга, выросших в среде остзейских дворян с их немецкой культурой, Барклай и Багратион росли и воспитывались в русской среде. По сути, они были вполне русскими людьми с иностранными корнями.

Фрагмент портрета генерал–фельдмаршала князя М. Б. Барклая де Толли. Художник Джордж Доу, 1829 год

Переход по льду почти в сотню верст не мог не пугать даже самого храброго военачальника. Суровый и жесткий, подчас даже жестокий и грубый, военный министр Аракчеев нашел психологический подход к Барклаю де Толли, когда тот заколебался перед страшным походом. «На счет объяснения Вашего, что Вами очень мало получено наставлений от главнокомандующего, то генерал с вашими достоинствами в оных и нужды не имеет, — так писал всесильный министр генералу. — На сей раз я желал бы быть не министром, а на Вашем месте, ибо министров много, а переход Кваркена Провидение предоставляет одному Барклаю де Толли».

После таких слов генерал уже не мог колебаться. Ледяное наступление началось.

«Море не страшно тому, кто уповает на Бога!»

Лед Балтики не был привычной плоскостью замерзших рек и озер — морские штормы часто ломают созданный морозом соленый панцирь, перемешанные бушующими волнами ледяные осколки и целые ледяные горы смерзаются вновь самым причудливым образом, образуя почти непроходимые торосы. Очевидец так описывал ледяную корку Балтики: «Огромные полыньи и трещины во льду, прикрываемые наносным снегом, на каждом шагу угрожают сокрытыми безднами. Часто случается, что внезапные бури разрушают этот ненадежный помост суровой зимы и уносят его в море…»

17-тысячный корпус князя Багратиона двинулся в ледяное наступление 3 марта 1809 года. В авангарде шли казаки, гусары и егеря — фактически спецназ под командованием генерал-майора Якова Кульнева.

Портрет Якова Петровича Кульнева мастерской художника Джорджа Доу

Аландские острова оборонял 10-тысячный шведский отряд. Чтобы затруднить русское наступление по морскому льду от острова к острову, шведы сожгли все деревни и поселки на отдельных островках, сосредоточившись в хорошо укрепленном центре архипелага.

Однако ледяного наступления русских наследники Карла XII не выдержали — в марте они очень боялись, что начавшаяся весна взломает морской лед между Аландским архипелагом и побережьем Швеции, оставив гарнизон островов один на один с русской армией. Под ударами русских шведы побежали. Уже к 6 марта корпус Багратиона, потеряв всего несколько десятков убитыми и ранеными, захватил 2248 пленных и большое количество трофеев, в том числе множество зимовавших во льдах шведских кораблей.

После захвата Аландских островов русское войско от Швеции отделяло всего 40 верст замерзшего моря. Выйти на вражеский берег предстояло отряду генерала Кульнева, который уже пять суток фактически не сходил со льда. Ученик Суворова, Яков Петрович Кульнев накануне последнего броска к шведскому берегу обратился к своим бойцам в стиле великого генералиссимуса: «Бог с нами! Я пред вами, князь Багратион за вами… Поход до шведских берегов венчает все труды наши. Сии волны истинная награда, честь и слава бессмертная! Иметь с собою по две чарки водки на человека, кусок мяса и хлеба и по два гарнца овса. Море не страшно тому, кто уповает на Бога!»

В 3 часа ночи 7 марта 1809 года казаки и гусары Кульнева покинули самый западный островок Аландского архипелага, за восемь часов преодолели ледяные торосы, атаковали береговые посты шведов и захватили городок Грисслегамн, расположенный всего в двух переходах от Стокгольма.

«Единственно русскому преодолеть только можно»

В 300 км севернее в это же время к побережью Швеции по льду Балтики двигался отряд генерала Барклая де Толли. На север Финляндии резервы подойти не успели, застряв на лесных заснеженных дорогах, и отряд де Толли насчитывал лишь 3200 человек. Ему предстояло пройти 90 км пролива Кваркен между берегами Финляндии и Швеции, в том числе почти 60 км исключительно по замерзшему нагромождению морского льда — именно здесь зимние шторма и морозы создали особенно большие торосы, настоящие ледяные горы и ущелья.

Наши войска вышли на лед в 5 часов утра 8 марта 1809 года. Участники того героического похода оставили нам несколько фраз, ярко описывающих страшный путь через замерзший пролив Кваркен: «С самых первых шагов по ледяному полю солдаты столкнулись с почти непреодолимыми трудностями. Несколько недель назад могучий ураган взорвал лед, нагромоздив целые горы из огромных глыб. Эти ледяные горы создавали впечатление морских волн, внезапно скованных морозом. Переход становился все тяжелее и тяжелее. Солдаты вынуждены были взбираться на ледяные глыбы, а иногда и убирать их с пути, борясь к тому же и со снежной бурей. Брови солдат побелели от инея. В это время поднялся сильный северный ветер, угрожая превратиться в ураган, способный сломать лед под ногами...»; «Пот лился с чела воинов от крайнего напряжения сил, и в то же время пронзительный и жгучий северный ветер стеснял дыхание, мертвил тело и душу, возбуждая опасение, чтоб, превратившись в ураган, не взорвал ледяной твердыни…»

Впереди пробивающихся сквозь ледяные торосы русских солдат шли полсотни донских казаков под командованием войскового старшины Дмитрия Киселева. Дорогу среди ледяных скал приходилось фактически прорубать. В отличие от людей, лошади не выдержали пути, поэтому пушки и обоз с припасами и дровами для обогрева пришлось оставить — их невозможно было протащить через торосы.

После 12 часов изнурительного похода по морскому льду, в 6 вечера 8 марта 1809 года отряд Барклая де Толли остановился на отдых. Но разжечь костры среди ледяной пустыни было нечем, некоторое время от мороза спасали меховые тулупы, а также заранее приготовленные порции водки и сала. Несмотря на смертельную усталость солдат, генерал принял решение не ночевать на льду: такой привал многие могли не пережить, замерзнув насмерть посреди Балтики. Ровно в полночь 9 марта, в полной темноте русский отряд вновь двинулся по морскому льду на запад.

Этот переход длился 18 часов почти без остановок, последние версты у шведского берега пришлось идти по целине — снега было выше пояса. Как позднее писал в донесении царю сам де Толли, «понесенные в сем переходе труды единственно русскому преодолеть только можно».

На землю Швеции русские вышли в 8 вечера 9 марта 1809 года. Солдаты и казаки разобрали на дрова для костров два шведских судна, зимовавших у берега, и благодаря этому отряд де Толли смог пережить ночь на 10 марта. Шведы заметили эти костры, но отреагировать на неожиданно появившихся из ледяной пустыни с востока русских они уже не успевали. Утром русские атаковали и быстро захватили город Умео, один из областных центров Швеции. Никто не ждал здесь атаки и не готовил обороны — замерзший пролив Кваркен шведы считали непреодолимым.

Итоги ледяного наступления

Появившиеся на берегах Швеции буквально «изо льда» солдаты Барклая и Багратиона страшно напугали наследников Карла XII. Стокгольм тут же запросил перемирия и заговорил о прекращении войны.

Однако и в Петербурге теперь уже боялись, только иного. Из-за нерешительности и долгих колебаний Буксгевдена и Кнорринга, командовавших русскими войсками в Финляндии, ледяной поход начался слишком поздно — не в разгар зимы, а в марте. Правительство Александра I испугалось, что весеннее таяние льдов полностью отрежет передовые русские отряды в Швеции и оставит их один на один с враждебной страной.

Поэтому войскам Багратиона и Барклая де Толли приказали вернуться на финский берег, благо шведское общество было настолько потрясено ледяным наступлением русских через Балтику, что уже не хотело продолжения войны. В Стокгольме в марте 1809 года произошел государственный переворот, а в апреле, после нескольких стычек на сухопутной границе Швеции и Финляндии боевые действия окончательно прекратились. Осенью того же года был заключен мир — Россия получила всю страну Суоми, ставшую Великим княжеством Финляндским, и тем самым накануне грозных событий 1812 года обеспечила безопасность Петербурга с северо-запада.

Петр Багратион и Михаил Барклай де Толли, командовавшие беспримерным в мировой истории походом по льду Балтийского моря, по праву стали считаться лучшими генералами Российской империи. Вскоре именно они возглавили две русских армии, достойно и храбро принявших на себя первый, самый страшный удар Наполеона летом 1812 года.

В Швеции же навсегда запомнили ледяное наступление русских солдат и больше никогда не воевали с Россией.

http://rusplt.ru/