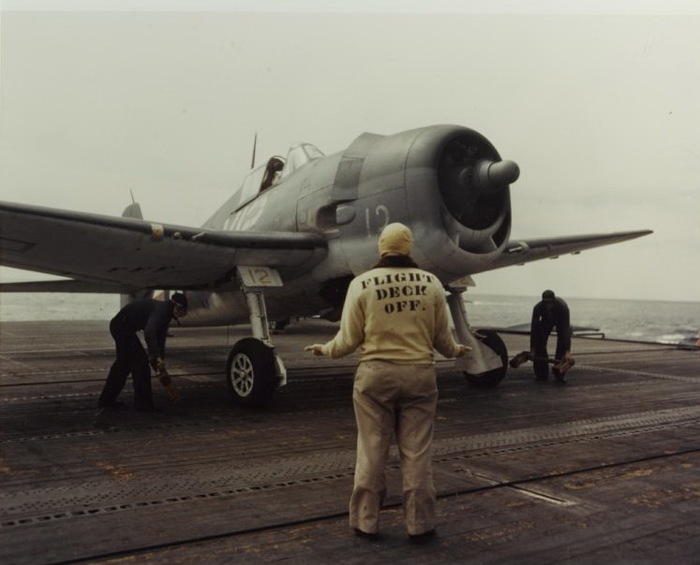

Авианосцы Японии. Часть вторая. Время Драконов

После ввода в строй «Акаги» и «Кага», по 26900 т «официального» водоизмещения каждый, у Императорского флота оставалось еще 27200 т из определенного Вашингтонским морским договором лимита. Это позволяло построить еще один корабль предельного для авианосцев водоизмещения, однако этим планам помешали финансовые проблемы. В результате было принято решение одним выстрелом убить двух зайцев: сэкономить как деньги, так и лимит, воспользовавшись лазейкой, имевшейся в статье договора, определявшей авианосец как «корабль с водоизмещением свыше 10 000 т». Таким образом, авианесущие корабли меньшего водоизмещения официально не подпадали под это определение, и, соответственно, никакие лимиты на них уже не распространялись.

В стремлении объять необъятное. «Рюдзё».

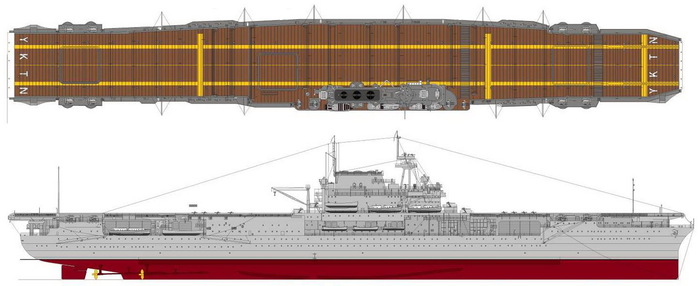

IJN Ryujo, первоначальный вид

Второй японский авианосец специальной постройки был заложен 26 ноября 1929 г. на верфи компании «Мицубиси» в г. Йокогама и получил грозное имя «Рюдзё» («Взвившийся дракон»). Стандартное водоизмещение корабля должно было составить 7900 т (полное – 9900 т), что было значительно ниже «планки», установленной Вашингтонским морским договором. Однако вывести корабль из-под действия ограничений на общий тоннаж авианосцев не удалось – еще во время его постройки, 22 апреля 1930 г. на проходившей в Лондоне второй «Конференции по ограничению и сокращению морских вооружений» был подписан новый морской договор, значительно расширявший и уточнявший положения Вашингтонского.

В части, касавшейся авианосцев, давалось новое определение этого класса кораблей: «любой надводный боевой корабль, вне зависимости от его водоизмещения, спроектированный специально и исключительно с целью нести самолеты, конструкция которого позволяет самолетам взлетать с него, а также совершать на него посадку». Кроме того, договор уменьшал максимальный разрешенный калибр артиллерийского вооружения новых авианосцев с 203-мм до 155-мм.

Между тем, 2 апреля 1931 г. «Рюдзё» был спущен на воду и отбуксирован на верфь военно-морского арсенала для достройки, которая продолжалась до 9 мая 1933 г., когда корабль был, наконец, принят в состав Императорского флота. Столь продолжительное для небольшого корабля строительство было вызвано как проблемами с финансированием, так и многочисленными изменениями, внесенными в его конструкцию, особенно на этапе достройки.

Корпус нового авианосца имел выраженные крейсерские пропорции, почти 9:1 – 179,9 м в длину и всего 20,3 м ширину. Согласно первоначальным планам на нем должен был быть надстроен одноярусный ангар, рассчитанный на 24 самолета, но уже в процессе строительства поступило распоряжение удвоить его вместимость. В результате был надстроен еще один уровень ангара, что, вкупе с узким корпусом, значительно ухудшило остойчивость корабля.

Силовая установка корабля имела мощность всего 66000 л.с., однако этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить легкому кораблю неплохую максимальную скорость в 29,5 узлов (54,6 км/ч). Автономность составляла те же 10000 миль (18520 км) экономическим ходом, что и у намного более крупного «Кага» после модернизации. Дым выводился через две горизонтальные трубы, расположенные по правому борту на уровне нижнего яруса ангара и имевшие изгиб назад.

Полетная палуба авианосца имела 156,5 м в длину, с ангарами ее связывало два самолетоподъемника, причем кормовой был сделан настолько маленьким (10,8×8 м), что вскоре оказался способен обслуживать лишь самолеты со складывающимися плоскостями. Надстройка отсутствовала, поэтому мостик располагался в носовой части корабля, в виде остекленной галереи прямо под полетной палубой. По обоим бортам были установлено по паре антенных мачт, которые могли опускаться в горизонтальное положение при проведении взлетно-посадочных операций.

Для того чтобы удержать в заданных пределах водоизмещение корабля, его бронирование было ограничено минимальной защитой погребов и машинного отделения, по той же причине «Рюдзё» избежал установки орудий крейсерского главного калибра. В то же время он был оснащен внушительным для его размеров количеством универсальных орудий. Двенадцать 127-мм/40 пушек (столько же, сколько на огромном «Акаги») были размещены в шести спаренных установках, по три на каждый борт. Кроме того, ошибки, допущенные на «Акаги» и «Кага», были учтены, и спонсоны артсистем были сразу установлены чуть ниже уровня полетной палубы, что обеспечивало максимально возможные секторы обстрела, а за ПВО ближнего радиуса отвечали шесть счетверенных 13,2-мм пулеметных установок.

Но 24 марта 1934 г. произошло событие, серьезно повлиявшее на японское кораблестроение – перевернулся попавший в шторм миноносец «Томодзуру». Комиссия, расследовавшая инцидент, пришла к неутешительным выводам: серьезные проблемы с остойчивостью, вызвавшие трагедию, имеют места не только на миноносцах типа «Тидори», к которому принадлежал погибший корабль, но и на многих других кораблях Императорского флота. В список кораблей с выявленной недостаточной остойчивостью входил и «Рюдзё». Уже через два месяца после инцидента, 26 мая 1934 г. новый авианосец, прослуживший к тому времени чуть больше года, был отправлен на реконструкцию.

На корабле был усилен киль, добавлены противоторпедные були и увеличен балласт. Еще одной мерой, повышающей остойчивость, стало максимальное облегчение верхних уровней авианосца, которое коснулось и вооружения корабля. «Рюдзё» лишился двух спаренных установок 127-мм/40 орудий, которые были заменены на два спаренных 25-мм/60 зенитных автомата, что позволило сэкономить более 60 т «верхнего» веса. Дымовые трубы для предотвращения их заливания были подняты выше и получили изгиб вниз.

IJN Ryujo, ходовые испытания после первой модернизации, сентябрь 1934 г.

20 августа 1934 г. корабль вернулся в строй, но его приключения на этом не закончились. Еще через год авианосец попал в тайфун, получил повреждения и встал на очередную реконструкцию. Для уменьшения заливаемости у «Рюдзё» был надстроен бак и изменена форма носовой оконечности – увеличен развал носовых шпангоутов. Кроме того была скруглена носовая оконечность полетной палубы, что уменьшило ее длину на два метра. В результате всех реконструкций полное водоизмещение корабля выросло с 9900 т до 12 531 т.

В целом, «Рюдзё» трудно назвать удачной конструкцией. Желание объять необъятное – получить легкий скоростной авианосец с внушительной авиагруппой – привело к появлению корабля весьма сомнительной боевой ценности. Однако проектирование, строительство и реконструкции «Рюдзё» позволили японским кораблестроителям набрать необходимый опыт, позволивший им вскоре создать корабли, пожалуй, ставшие вершиной японской школы авианосцестроения.

IJN Ryujo, 1936 год (современная колоризация)

Рождение перспективного проекта новых авианосцев.

Лондонский морской договор 1930 г. не позволил вывести «Рюдзё» из-под ограничений на общий тоннаж авианосцев, из которого теперь было вычтено ещё 7100 т «официального» водоизмещения нового корабля. Таким образом, в 1933 г. лимит, в пределах которого Императорский флот мог строить новые авианосцы, составил 20100 т. Исходя из этой цифры, Генштабом флота было принято решение о постройке двух авианосцев по 10050 т стандартного водоизмещения каждый.

Еще одним последствием Лондонского договора были ограничения на общий тоннаж крейсеров, поэтому руководство Императорского флота в очередной раз попыталось одним выстрелом убить двух зайцев – первые проекты нового корабля подразумевали скорее не авианосец, а авианесущий крейсер, вооруженный 203-мм орудиями и имеющий соответствующую броневую защиту. Иными словами, планировалось создать универсальные корабли, способные еще и сократить отставание от США по количеству тяжелых крейсеров. Эти проекты прямо противоречили Лондонскому договору, ограничивавшему максимальный калибр артиллерии авианосцев 155-мм, но, тем не менее, работа над ними продолжалась с 1932 г. по 1934 г.

Первый из них, «базовый проект № G-6», очень напоминал по силуэту уменьшенный «Акаги» в первоначальной конфигурации, с той лишь разницей, что вместо дополнительных взлетных палуб в носовой части располагались три линейно-возвышенные двухорудийные башни. На корабле планировалось разместить авиагруппу из 70 самолетов, шесть 203-мм орудий главного калибра, двенадцать универсальных 127-мм, а также броневую защиту уровня новейших на тот момент тяжелых крейсеров. Кроме того, авианосец должен был иметь максимальную скорость 36 узлов и дальность плаванья 10 000 миль. И всё это оптимистично планировалось уместить в 12 000 т стандартного водоизмещения (17 500 т полного).

В целом, проект Генштабу флота понравился, однако конструкторам было предложено его доработать в соответствии с новым, еще более фантастическим, техническим заданием. Авиагруппу требовалось увеличить до 100 машин, количество универсальных орудий – до двадцати, плюс «до 40 малокалиберных зениток», а длина полетной палубы должна была обеспечить взлет не менее половины авиагруппы за один цикл. При этом водоизмещение корабля требовалось еще и уменьшить до половины оставшегося лимита на авианосцы, то есть до 10050 т. Единственное, чем заказчики готовы были ради этого пожертвовать – это одна башня и одно 203-мм орудие.

Невозможно точно сказать, что именно заставило Генштаб флота пересмотреть свои требования в сторону большей реалистичности. Обычно это связывают с началом ходовых испытаний построенного к тому моменту «Рюдзё», которые наглядно показали все проблемы, возникающие у корабля с урезанным водоизмещением и перегруженного надстройками и вооружением. Так или иначе, техническое задание было изменено, и к концу 1933 г. был подготовлен проект № G-8. Стандартное водоизмещение было увеличено до 14 000 т, артиллерийское вооружение сокращено до пяти 155-мм орудий в двух башнях и шестнадцати (затем двенадцати) 127-мм универсальных орудий. Авиагруппа сокращалась до исходных 72 машин, а бронирование уменьшалось до уровня «Рюдзё», то есть до минимальной защиты погребов и силового отделения.

Постройка нового авианосца по этому проекту была включена во «2-ю программу пополнения флота», и 20 марта 1934 г эта программа была утверждена японским парламентом. Уже было выделено финансирование в размере 40,2 млн. иен, а арсенал флота в Куре к тому времени уже начал изготовление брони для нового корабля, однако всего четыре дня спустя произошел уже упоминавшийся инцидент с миноносцем «Томодзуру». Вызванная этим инцидентом тотальная проверка коснулась и проекта № G-8, в котором были также выявлены серьезные проблемы с остойчивостью.

Началась лихорадочная переделка проекта, в ходе которой требовалось максимально сократить «верхний вес» корабля, по возможности минимально затрагивая базовую конструкцию. Авианосец окончательно лишился своего «крейсерского» вооружения, также было сокращено количество зениток и запас топлива. Из тех же соображений было решено отказаться от вертикальной дымовой трубы, а также значительно уменьшить надстройку-«остров». Получившийся в результате новый проект получил индекс № G-9, и именно на его основе были построен один из самых удачных японских авианосцев.

Время драконов. «Сорю».

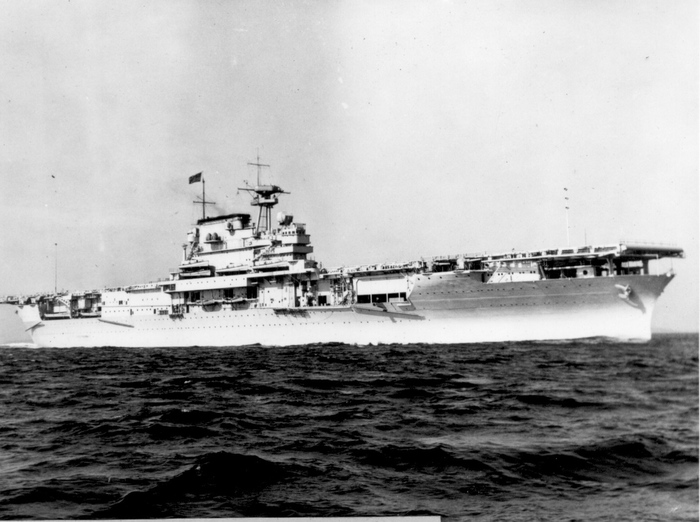

IJN Soryu, 22.01.1938 г. (современная колоризация)

Новый авианосец, получивший имя «Сорю» («Синий дракон») был заложен 20 ноября 1934 г. на военно-морской верфи в г. Куре. Спустя всего тринадцать месяцев, 23 декабря 1935 г., корабль был спущен на воду, после чего началась его долгая достройка. В связи с многочисленными изменениями, внесенными в конструкцию на этом этапе, график строительства был сорван, и «Сорю» вступил в строй лишь 29 декабря 1937 г. – почти на год позже планировавшегося.

Еще на стадии утверждения проекта № G-9 было ясно, что суммарное водоизмещение двух авианосцев, построенных по этому проекту, никак не уложится в 22100 т оставшегося у Японии лимита. К моменту начала строительства уже было принято политическое решение о выходе из системы морских договоров, однако срок действия уже подписанного Лондонского договора истекал лишь 31 декабря 1936 г., поэтому японские власти в очередной раз прибегли к мошенничеству с «официальным» водоизмещением. (Например, в качестве «официального» стандартного водоизмещения заложенных в 1931-34 гг. «тяжелых легких крейсеров» типа «Могами» была заявлена цифра в 8500 т, хотя даже их проектное водоизмещение составляло 9500 т). В качестве стандартного водоизмещения «Сорю» была заявлена цифра 10050 т, с которой он и вошел во все справочники того времени, хотя реальное водоизмещение нового авианосца было в полтора раза больше – 15900 т стандартного и 19800 т полного.

Обводы «Сорю» были позаимствованы из «базового проекта № C-37» (крейсеры типа «Могами») и пропорционально увеличены. Длина корабля составила 227,5 м, ширина – 21,3 м. Силовая установка также полностью повторяла использовавшуюся на крейсерах типа «Могами». Восемь котлов и четыре турбины выдавали максимальную мощность в 152000 л.с., что в сочетании с пропорциями 10,4:1 обеспечивало авианосцу впечатляющую максимальную скорость в 34,9 узла (64,6 км/ч) – что было несколько больше, чем даже у «Могами», имевшего на 40% меньшее водоизмещение. Таким образом «Сорю» стал самым скоростным авианосцем своего времени. Запас топлива обеспечивал кораблю дальность в 7680 миль (14200 км) экономическим ходом. Дым выводился через две трубы одинакового размера, расположенные по правому борту и имевшие изгиб вниз и назад, а также снабженные системой охлаждения дыма – схема, ставшая стандартной для большинства последующих японских авианосцев.

Корабль получил двухъярусный ангар, причем нижний ярус был встроен в корпус, что значительно уменьшило высоту надводной части авианосца и улучшило его остойчивость. Ангары «Сорю» могли вмещать до 72 машин, включая 9 резервных. Полетная палуба имела 216,9 метров в длину и 26 метров в ширину (в средней части), с ангарами ее связывали три самолетоподъемника, сама палуба была оборудована девятью новейшими авиафинишерами «Тип 4», а также четырьмя аварийными барьерами. По правому борту, перед дымовыми трубами, располагалась небольшая надстройка, в кормовой части – по паре антенных мачт с каждого борта, мачты могли опускаться в горизонтальное положение во время взлетно-посадочных операций.

Авианосец имел минимальное бронирование, хотя и не такое слабое, как на «Рюдзё» – погреба боеприпасов и хранилища авиабензина были защищены вертикальной броней до 140 мм, машинное отделение – до 40 мм, горизонтальное бронирование этих зон составляло 40 и 25 мм соответственно. Как уже говорилось, «Сорю» был избавлен от орудий крейсерского калибра и его артиллерийское вооружение составляли двенадцать 127-мм/40 универсальных орудий в спаренных установках, по три с каждого борта. За ПВО ближнего радиуса отвечали четырнадцать спаренных 25-мм/60 зенитных автоматов, три в носовой части, пять по правому борту и шесть по левому. «Сорю» первым из японских кораблей получил новейшие на тот момент системы управления огнем тип 94 для универсальных орудий (по одной на каждый борт), за наведение 25-мм автоматов отвечали пять СУЗО тип 95.

Вследствие авральной переделки проекта, в том числе и в ходе строительства, в целом удачный корабль оказался не лишен отдельных недостатков, но это не помешало ему пройти всю свою не очень долгую карьеру без каких-либо серьезных модернизаций. Большинство этих недостатков были учтены при проектировании и строительстве следующего «дракона».

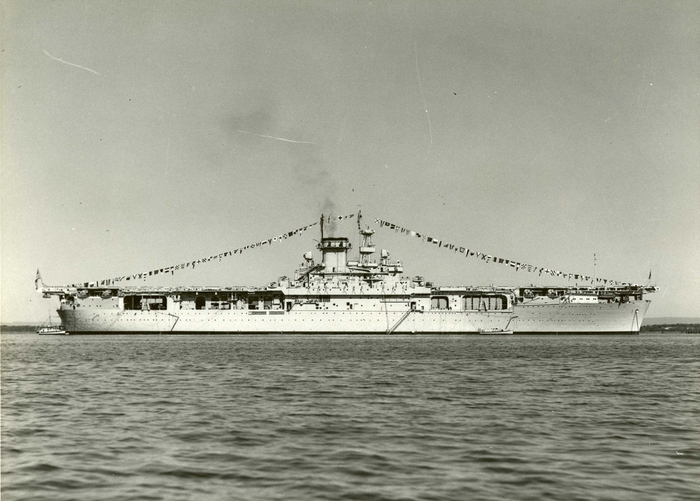

IJN Soryu, оригинальная версия фото

На пути к совершенству. «Хирю».

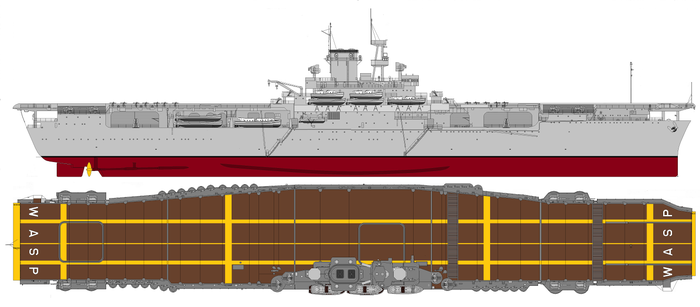

IJN Hiryu в день вступления в строй, 5.07.1939 г., Йокосука (современная колоризация)

Хотя «Сорю» и последовавший за ним «Хирю» («Летящий дракон») принято относить к одному типу авианосцев, последний был построен не по тому же проекту № G-9, а по его доработанной версии, получившей индекс № G-10. Новый проект не только исправлял недостатки предыдущего, но и учитывал накопленный к тому времени практический опыт эксплуатации авианосцев, а также новые идеи в области применения палубной авиации.

«Хирю» был заложен 3 июля 1936 г. на военно-морской верфи в г. Йокосука. Хотя Японское правительство ещё 29 декабря 1934 г. официально заявило о том, что не намерено ни заключать новых договоров по ограничению морских вооружений, ни продлевать существующие, до окончания срока действия уже подписанного Лондонского морского договора 1930 г. оставалось еще полгода. Поэтому, как и в случае с «Сорю», в качестве «официального» водоизмещения нового авианосца была заявлена всё та же заниженная цифра в 10 050 т, притом, что реальное водоизмещение заметно выросло и составляло уже 17 300 т стандартного и 21 887 т полного. Через шестнадцать месяцев, 16 ноября 1937 г. корабль был спущен на воду, а 5 июля 1939 г. четвёртый японский авианосец специальной постройки был принят в состав флота.

Корпус корабля был усилен, а основным его внешним отличием стала надстроенная на одну палубу носовая оконечность корабля, что, как и в случае с «Рюдзё», было сделано с целью уменьшить ее заливаемость, также по опыту «Рюдзё» была скруглена носовая оконечность ангаров. Кроме того на метр увеличилась ширина корпуса, что изменило его пропорции до 10:1, что, впрочем, не сказалось на скоростных характеристиках. Такая же, как и на «Сорю» силовая установка, несмотря на разницу в 2000 т водоизмещения, обеспечивала «Хирю» максимальную скорость лишь на 0,3 узла меньше – 34,6 узлов (64 км/ч). Дальность экономическим ходом осталась практически той же, что у «Сорю», 7670 миль (14200 км).

Полетная палуба сохранила ту же длину, но стала на метр шире в средней части. Сама палуба была оборудована таким же количеством аэрофинишеров, аварийных барьеров и самолетоподъемников, основное отличие от «Сорю» заключалось в изменении формы носового и увеличения размеров кормового подъемника. Еще одним важным отличием было расположение надстройки-«острова» по левому борту. Достройка корабля происходила одновременно с модернизацией «Акаги», и на «Хирю» также решили поэкспериментировать с разнесением источников турбулентности над полетной палубой – дымовых труб и надстройки – по разным бортам, скомпенсировав заодно вес дымовых труб.

Бронирование корабля было незначительно усилено. Количество универсальных орудий и системы управления огнем остались такими же, что и на «Сорю», в то же время ПВО ближнего радиуса была увеличена на пять стволов. Общее количество установок 25-мм/60 зенитных автоматов было сокращено с четырнадцати до двенадцати, однако девять из них были заменены на только что принятые на вооружение строенные установки.

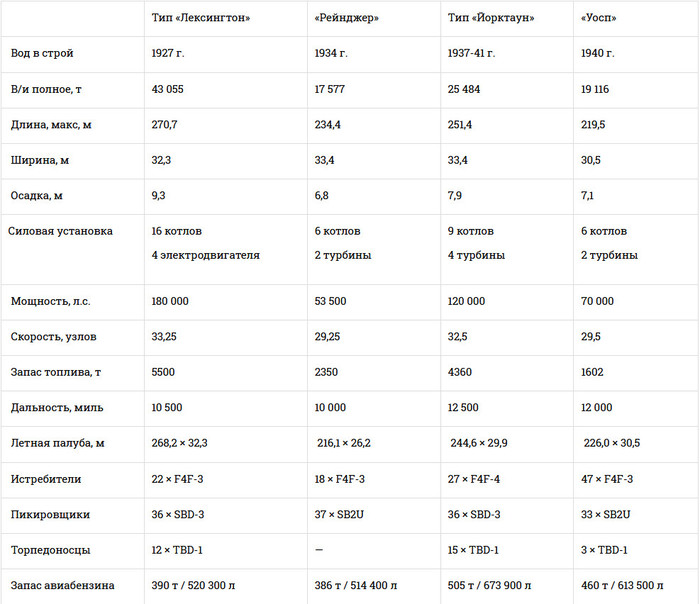

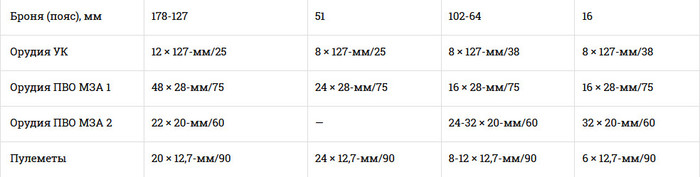

Несмотря на то, что создание «средних» авианосцев было по большей части вынужденной мерой, вызванной договорными ограничениями на тоннаж, японским конструкторам удалось создать лучшие в мире корабли этого подкласса (к «средним» авианосцам других флотов того периода можно отнести американские «Рейнджер» и «Уосп», а также более поздние британские «Юникорн» и «Колоссус»), добившись оптимального сочетания скорости, размера авиагруппы и количества зенитного вооружения. Еще одним важным показателем стало соотношение эффективности и цены, поэтому неудивительно, что именно проект «Хирю» был впоследствии использован для серийной постройки авианосцев в условиях военного времени и ограниченных ресурсов – типов «Унрю» и «Икома». Планировалось построить 15 кораблей этих типов, 6 из них были заложены, но лишь 3 авианосца типа «Унрю» успели вступить в строй до конца войны…

IJN Hiryu, современный коллаж, сделанный из оригинального фото

2 фото IJN Unryu, построенного по модернизированному проекту Hiryu

Источники:

Продолжение следует...