Часть первая

...Это было самое опасное место...

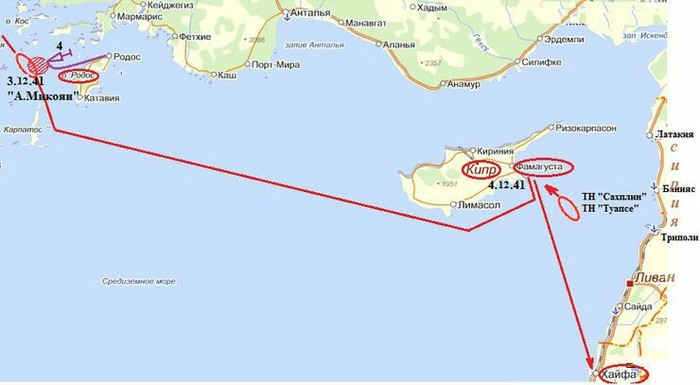

3 декабря ледокол осторожно вышел из своего укрытия и полным ходом устремился на прорыв. Приближался враждебный Родос. «А. Микоян» вошёл в пролив между турецким берегом и островом Родос и направился к небольшому островку Кастеллоризо, за которым открывались просторы Средиземного моря.

Сначала появилась небольшая шхуна, и некоторое время шла невдалеке, а затем отвернула в сторону и скрылась. Вскоре появился самолёт-разведчик, несколько раз облетел ледокол и пролетел над ним, летчик видимо высматривал и определял, есть ли вооружение, и улетел в сторону острова.

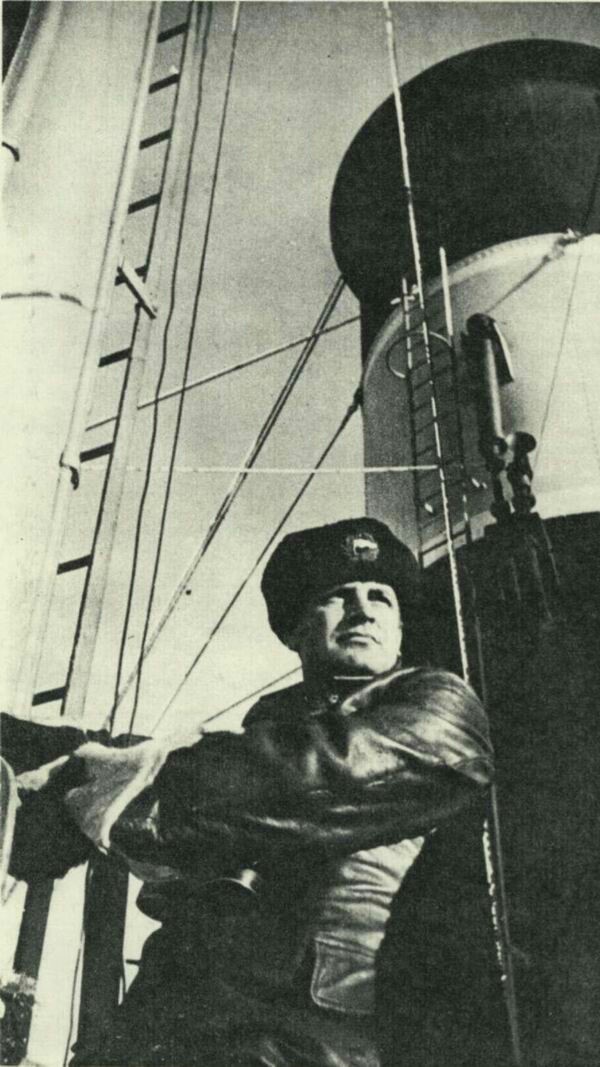

Стало ясно, что «Микоян» обнаружен и опознан. С мостика на все посты поступил приказ командира: - если фашисты попробуют захватить ледокол и попытаются подняться на верхнюю палубу, бить их ломами, пиками, топорам, баграми, бить до тех пор, пока хоть кто-нибудь из команды будет жив. Кингстоны открыть в самый последний момент, когда обороняться будет нечем и некому. На «Микояне» установилось тревожное ожидание. Время как будто замедлило свой ход. Моряки до боли в глазах всматривались в просторы моря и небесную высь. Напряженную тишину нарушил громкий крик сигнальщика из «вороньего гнезда».

- Вижу две точки!

На мостике и на палубе все начали смотреть в указанном направлении.

- Два торпедных катера идут на нас! – Снова крикнул сигнальщик.

- Итальянские. – Определил старший помощник Холин.

торпедный катер

Прозвучал сигнал боевой тревога и все разбежались по своим местам. Огромный, тихоходный и безоружный ледокол не имел ни малейших шансов уйти от двух быстроходных катеров, каждый из которых имел по две торпеды.

Катера приближались. Главный боцман мичман Гройсман на всякий случай вывесил турецкий флаг. Но обхитрить не удалось. Таких судов, а тем более ледокола, в Турции не было. Катера подошли на расстояние менее кабельтова и легли на параллельный курс. С одного из них через мегафон на ломаном русском языке спросили.

- Чей корабль?

По приказанию Сергеева котельный механик, крымский татарин Хамидулин, знавший турецкий язык, прокричал в рупор ответ в сторону катера.

- Судно турецкое, следуем в Смирну! Что вам надо?

В ответ, для острастки, прогремела пулемётная очередь, но Хамидулин успел спрятаться. С катера прозвучала команда.

- Немедленно следовать на Родос под нашим конвоем!

На «Микояне» никто и не думал выполнять приказы врага, и он продолжал идти своим курсом. Тогда катера начали готовиться к торпедным атакам. То, что ледокол абсолютно безоружный, итальянцы знали и действовали безбоязненно. В атаку, как на учебном полигоне, устремился первый катер, явно рассчитывавший на успех. И вот тут-то командиру и пригодились необычайные маневренные возможности ледокола и приобретенный в боях опыт уклонения от вражеских атак. Как только катер вышел в расчетную точку стрельбы, за секунду до залпа раздалась команда командира: «Руль на борт!». Когда катер выпустил две торпеды, ледокол почти на месте уже разворачивался навстречу смертоносным сигарам, и они прошли вдоль бортов. Выходя из атаки, катер обстрелял ледокол из пулемёта. Затем в атаку пошёл второй катер. Но действовал он уже иначе – выпустил сначала одну торпеду. В момент залпа все три машины отрабатывали «Полный назад». Ледокол почти остановился, и торпеда прошла недалеко от носа. А на мостике уже отзвенел машинный телеграф: - «Самый полный вперёд». Выпущенная с интервалом и вторая торпеда прошла мимо, едва не зацепив корму.

Катера не отставали, открыли огонь из всех пулемётов и малокалиберных пушек. Катера подходили всё ближе к обоим бортам. Командир по внутрисудовой трансляции приказал: - «Корабль к затоплению приготовить!». Но катера вскоре прекратили стрельбу, и отошли в сторону. Моряки было обрадовались этому, но, как оказалось, преждевременно. Появились три торпедоносца, вызванные по радио потерпевшими неудачу катерами. Первый сразу лёг на боевой курс, под его фюзеляжем виднелась торпеда. Положение казалось безвыходным. И тут произошло неожиданное. К гидромонитору бросился старший трюмный Мефодиев и включил его. Навстречу самолету неожиданно выплеснулась мощная, блестящая на солнце как серебро, похожая на взрыв стена воды. Лётчик резко отвернул, и, набирая высоту, сбросил торпеду, которая упала далеко от ледокола, Точно так же был сбит с курса и второй торпедоносец. Третий сбросил на парашюте циркулирующую торпеду, начавшую описывать смертельную спираль. Но быстрым манёвром Сергеев сумел уклониться и от неё. Развернул корабль в обратном направлении, а затем резко отвернул в сторону. Торпеда прошла мимо.

Неудачные торпедные атаки привели противника в ярость. Теперь потопить ледокол они не могли, а пойти на абордаж не решились. Ведя огонь из всех пулемётов и малокалиберных пушек, катера и самолёты набросились на ледокол. Но его корпус был неуязвим для пуль и малокалиберных снарядов. На катерах и самолётах это поняли и сосредоточили огонь по мостику и ходовой рубке, пытаясь нарушить управление. Получившего ранение рулевого старшего краснофлотца Рузакова отвели в лазарет, на его место стал рулевой Молочинский. Охнул и свалился на палубу раненый сигнальщик старшина 2 статьи Полещук. Был ранен старший политрук М. Новиков…

Израсходовав боезапас, самолёты улетели, но катера продолжали вести ожесточенный обстрел. На «Микояне» в разных местах начали возникать пожары. Моряки противопожарных групп под руководством старшего помощника командира капитан-лейтенанта Холина, не обращая внимания на обстрел, тушили очаги огня. Но это было полбеды. Из-за многочисленных пробоин в трубах упала тяга в топках котлов. Несмотря на все усилия кочегаров, давление пара в котлах стало падать, постепенно начал снижаться ход. Над ледоколом нависла серьезная опасность.

Несколько часов, уклоняясь от непрерывных атак, «Микоян» упорно шёл к своей цели. На счастье начала портиться погода, над морем повисли тучи, поднялся ветер, появились волны (очевидно, погода не дала вновь поднять в воздух самолеты). Но враг не унимался, от очередной его очереди загорелся спасательный катер, в баках которого было почти две тонны бензина, взрыв которого мог иметь тяжёлые последствия. Заметив высокое пламя и густой дым, заволакивающий ледокол, итальянцы решили, что с ним все покончено. Но они ошиблись. Моряки бросились к горящему катеру, обрубили крепления. Катер успели сбросить за борт до того, как он взорвался, подняв столб огня и обломков. И в этот момент начался ливень немыслимой силы. Под его завесой и удалось оторваться от врага. Приняв взрыв катера за гибель ледокола, итальянцы подняли несколько обломков, спасательный круг с надписью «Микоян» и ушли на Родос.

Когда опасность миновала, начали приводить ледокол в порядок, исправлять полученные повреждения. В первую очередь принялись заделывать пробоины в трубах, чтобы создать тягу в топках котлов и увеличить ход. В пробоины стали забивать наскоро сделанные деревянные пробки, всё, что попадалось под руки. Но всё это быстро сгорала в жаре раскалённых газов. Приходилось всё начинать сначала. А у котлов, выбиваясь из сил, работали кочегары, бросая уголь в ненасытные топки. «Микоян» уцелел, получив около 150 различных пробоин, продолжал идти к своей цели.

Как только утром 4 декабря показались берега Кипра, навстречу устремились английские эсминцы с наведёнными орудиями. Старший лейтенант Хансон связался по радио со своими кораблями и вскоре всё разъяснилось. Оказалось, что радиостанции Берлина и Рима уже успели сообщить на весь мир об уничтожении крупного советского ледокола. Поверившие этому сообщению, англичане приняли ледокол за корабль противника. В том, что советская авантюра с прорывом кончиться неминуемой гибелью всех четырёх судов, англичане не сомневались ни минуты. Поэтому никак не ожидали увидеть ледокол. В сопровождении эсминцев «Микоян», пройдя более 800 миль, прибыл в Фамагусту. На ледокол было страшно смотреть. Высокие трубы обгорели, из многочисленных, наспех заделанных пробоин струился дым. Ходовой мостик и надстройки изрешечены пробоинами. Борта испятнаны оспинами попаданий. Верхняя палуба, покрытая тиковым деревом, засыпанная гарью и сажей, была почти черной. Задание ГКО по прорыву на Кипр было выполнено. О чём через Лондон было сообщено в Москву.

Англичане встретили «Микоян» неприветливо, заходить в порт не разрешили, приказали встать на якорь за бонами. Капитан Сергеев потребовал немедленного разъяснения. В любой момент корабль мог быть атакован вражеской подводной лодкой или авиацией. На борт прибыл представитель английского военно-морского командования. Посмотрел полученные пробоины и сообщил командиру, что «Микояну» надлежит немедленно сняться с якоря, и под конвоем корвета перейти в Бейрут. Кораблю, выдержавшему неравную тяжёлую схватку с врагом, не дали возможности залатать дыры и исправить повреждения. До Бейрута дошли спокойно. Но и здесь получили приказ: не задерживаясь продолжить движение в Хайфу. Это вызвало удивление командира «Микояна», он знал, что Хайфа подвергается частым налётам немецкой авиации. В Хайфе простились с капитаном-наставником И.А. Боевым. Выполнив своё задание, он возвращался на родину.

Здесь «Микоян» стал к причалу на ремонт. Но не прошло и двух дней, как портовые власти потребовали переменить место стоянки. Через неделю пришлось перейти на другое место. За 17 дней корабль переставляли 7 раз. Всем стало понятно: англичане используют советский корабль для проверки наличия магнитных мин в порту.

Ремонт был в самом разгаре, когда в порту произошла катастрофа. В Хайфе скопилось множество военных кораблей, транспортов и танкеров. 20 декабря в порту неожиданно прогремел мощный взрыв и мощный удар потряс «Микоян». Почти одновременно зазвенели корабельные колокола громкого боя, объявляя «аварийную тревогу». Выбежавшие на палубу ледокола моряки увидели жуткую картину – танкер «Феникс», как установили позже, подорвался на донной мине. Над ним взвился огонь и клубы густого дыма. Раздался второй взрыв, надломивший корпус танкера на две части, и он уходил в воду, медленно дрейфуя в сторону «Микояна». Из проломленного корпуса на поверхность воды хлынули тысячи тонн горевшей нефти, которая начала огненным кольцом охватывать ледокол. Кормовая часть «Феникса» горела, а на носовой части столпились и кричали уцелевшие моряки, некоторые прыгали в воду, плыли, пытаясь спастись к берегу или к «Микояну.

Ледокол двигаться не мог – из трёх машин, две бортовые находились в ремонте и были разобраны, а кормовая машина находилась в «холодном» состоянии. В действии был всего один котёл. Были отданы оба якоря. Малейшее промедление грозило неминуемой гибелью. Моряки бросились к гидромониторам и мощными струями воды начали отгонять горевшую нефть, сбивать пламя. Отдали швартовы. Кочегары бросились в котельные отделения – экстренно разводить пары в котлах; машинисты – в машинное отделение готовить машину дать ход.

Трое суток огромнейший пожар бушевал в Хайфе.

Наших моряков удивило то, что ни английское командование, ни местные власти, даже не пытались бороться с огнём. Как только пожар погас сам по себе, старший военно-морской начальник в Хайфе прислал командиру «Микояна» капитану 2 ранга Сергееву «Благодарственную Грамоту», в которой выражал восхищение отвагой и лихостью. проявленные экипажем в особо опасной ситуации. В газетах, вышедших в Хайфе и Порт-Саиде, правительство Великобритании выразило глубокую признательность советским морякам за спасение английских солдат. Когда последствия небывалого пожарища были более или менее ликвидированы, на ледоколе продолжился ремонт.

6 января «Микоян» вышел из Хайфы и направился в Порт-Саид, где формировался караван судов для перехода по Суэцкому каналу.

7 января ледокол, взяв на борт лоцмана, двинулся дальше на юг. Вышли в Красное море и встали на якорь на рейде порта. Здесь, по договоренности с англичанами на «Микоян» должны были быть установлены орудия и пулеметы. Но англичане не выполнили этого важного условия договора, лишь установили старую 45-мм пушку, годную разве что для салюта, из которой провели учебные стрельбы. Тогда, чтобы придать ледоколу вид хорошо вооруженного судна, наши моряки пошли на хитрость. У местных туземцев добыли брёвна. А боцманская команда из этих брёвен и брезента изготовила на палубе подобие мощных артиллерийских установок. Конечно, эти бутафорские пушки пользы не принесут, но при встрече с вражеским кораблём страху на него могут и нагнать.

После стоянки в Суэце ледокол отправился дальше, миновал Красное море и прибыл в Аден. Но к этому времени положение в мире изменилось к худшему. Когда выходили из Батуми, на Дальнем Востоке был мир. 7 декабря 1941 года Япония внезапно напала на военно-морские базы Великобритании и США, война охватила и эти районы. Морякам стало известно о том, что 8 декабря японское правительство объявила проливы Лаперуза, Корейский и Сангарский, своими «морскими оборонительными зонами», поставило под свой контроль Японское море и все выходы из него. Японские корабли топили и захватывали советские торговые суда. Таким образом, кратчайший путь на Дальний Восток для «А. Микояна» стал практически невозможным. В этих условиях было принято решение идти на юг, в Кейптаун, и далее на запад, к родным берегам. А тут ещё союзники в очередной раз оказали «услугу» - отказались включить «Микоян» в состав своего конвоя, сославшись на то, что ледокол тихоходен и слишком сильно дымит.

1 февраля 1942 года, несмотря ни на что, «Микоян» вышел из Адена и в одиночестве пошел на юг, держа курс на кенийский порт Момбаса. В один из дней на горизонте показались суда. Прошло тревожных полчаса, прежде чем обстановка прояснилась. Встречным курсом шёл английский усиленный конвой в тридцать вымпелов. В его состав входили крейсеры, миноносцы и другие военные корабли, эскортирующие транспорты.

Два крейсера отделились от конвоя, развернули орудия в сторону «Микояна», запросили позывные. По всей видимости, англичане приняли макеты пушек как настоящие.

- Дать позывные. – Приказал Сергеев.

Крейсеры приблизились ещё на несколько кабельтовых Один из них пристроился в кильватер. Головной крейсер потребовал застопорить машины.

- Стоп машины! – Приказал Сергеев.

В эту секунду головной крейсер дал залп из носовой башни. Снаряды легли у носа «Микояна». С крейсера посыпались запросы: «Показать название корабля», «Дать фамилию капитана». «Кто отправил вас из Адена». Разобравшись, англичане разрешили следовать своим курсом. Дальнейшее плавание до порта Момбаса прошло без происшествий. Во время стоянки в порту пополнили запасы и в первую очередь угля.

Отправились дальше, идя Индийским океаном вдоль восточного побережья Африки. Тропическая жара изматывала экипаж. Особенно тяжело было стоять вахту в котельных и машинных отделениях, где жара поднималась до 65 градусов. Кочегары и машинисты обливались водой, но это мало помогало. 19 марта пришли в Кейптаун. Пополнили запасы, сверх всяких норм загрузили более 3000 тонн угля. «Микоян» был готов идти дальше. Английское командование сообщило С.М. Сергееву обстановку в Атлантическом океане. На линии Кейптаун – Нью-Йорк действуют немецкие подводные лодки. С начала года они перенесли свои действия от берегов Европы сначала к восточному побережью США, а затем в Карибское море, Мексиканский залив, район Антильских и Бермудских островов. В южной Атлантике предположительно действуют немецкие рейдеры «Михель» и «Штир». Путь к Панамскому каналу оказался крайне опасным.

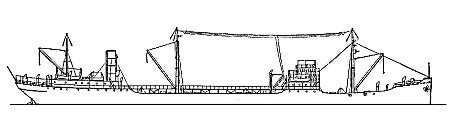

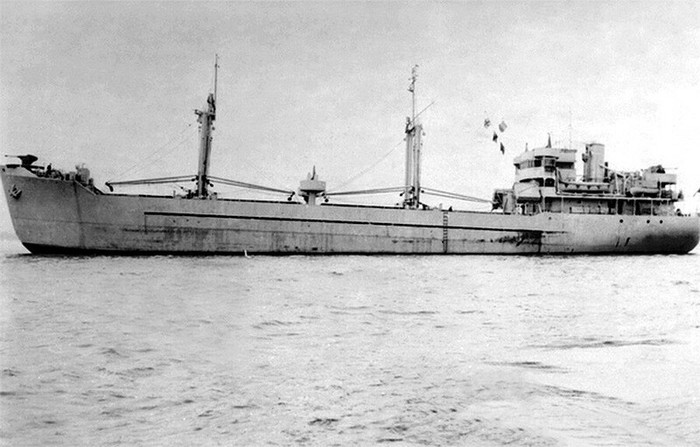

рейдер “ Штир “

И тогда Сергеев решил обмануть немецкую разведку, которая, как он считал, действовала здесь. С этой целью он сообщил местным репортерам о том, что «Микоян» идёт в Нью-Йорк. Это сообщение было опубликовано во всех местных газетах и передано по радио.

Ночью, 26 марта, бесшумно снявшись с якоря, ледокол покинул Кейптаун. На всякий случай действительно некоторое время шли как бы в Нью-Йорк. Но в пустынном районе Атлантики изменили курс. Сергеев выбрал другой, более длинный путь – обогнуть Южную Америку, и восточной частью Тихого океана идти на Дальний Восток. Ледокол пошел к берегам Южной Америки. Попали в полосу жестоких штормов. Качка достигала 56 градусов, корабль бросало словно щепку. Иногда океан затихал, чтобы обрушиться с новой силой. Пострадала носовая надстройка, тяжелые стальные двери сорвало и унесло в океан. Это были печально известные морякам «ревущие сороковые». Так продолжалось семнадцать суток. В постоянных яростных штормах пересекли Атлантический океан и вошли в залив Ла-Плата. Моряки облегчённо вздохнули.

Прошли мимо заржавевших надстроек немецкого тяжелого крейсера «Адмирал граф Шпее», погибшего здесь еще в декабре 1939 года. Подошли к уругвайскому порту Монтевидео. Сергеев запросил разрешение на вход в порт. Но в ответ ему сообщили, что власти не разрешают посещение порта военными кораблями и вооруженными судами, настолько внушительно выглядел бутафорские «пушки» ледокола. Пришлось вызывать специального представителя, чтобы убедить портовые власти в том, что «вооружение» не настоящее. Только после этого получили разрешение войти в порт.

В Монтевидео пополнили запасы, провели необходимый ремонт, и после отдыха вышли в путь. А чтобы обмануть немецкую разведку, демонстративно взяли курс на север. С наступлением темноты развернулись и полным ходом устремились на юг. У мыса Горн была велика опасность быть атакованными немецкими рейдерами или подводными лодками. Поэтому пошли Магеллановым проливом, довольно сложным и опасным для плавания. В частых туманах, мимо Огненной Земли, с заходом в порт Пуанта-Аренас миновали пролив, вышли в Тихий океан и взяли курс на север. Перебежками, с короткими заходами в порты Коронель и Лота, прибыли в чилийский порт Вальпараисо, Пополнили запасы, провели ревизию котлов, машин и механизмов. После непродолжительного отдыха продолжили путь на север, держа курс на перуанский порт Кальяо. Пополнили запасы, и вышли в панамский порт Бильбао. Вновь пополнили запасы, и пошли в Сан-Франциско.

Ледокол прибыл в Сан-Франциско, а затем перешёл в Сиэтл на ремонт и вооружение. Американцы быстро и качественно отремонтировали корабль. Демонтировали английскую пушку и основательно вооружили: установили четыре 76,2-мм орудия, десять 20-мм зенитных автоматов, четыре 12,7-мм и четыре 7,62-мм пулемётов.

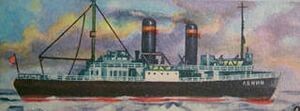

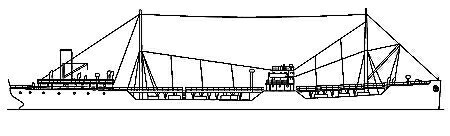

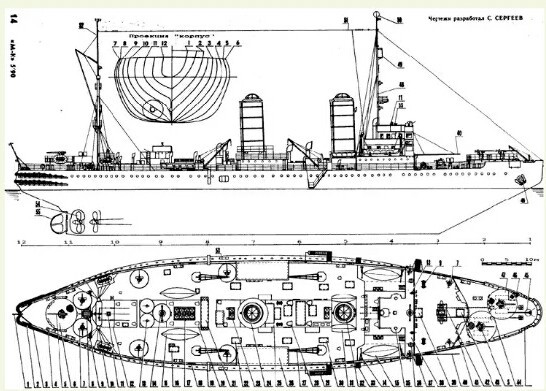

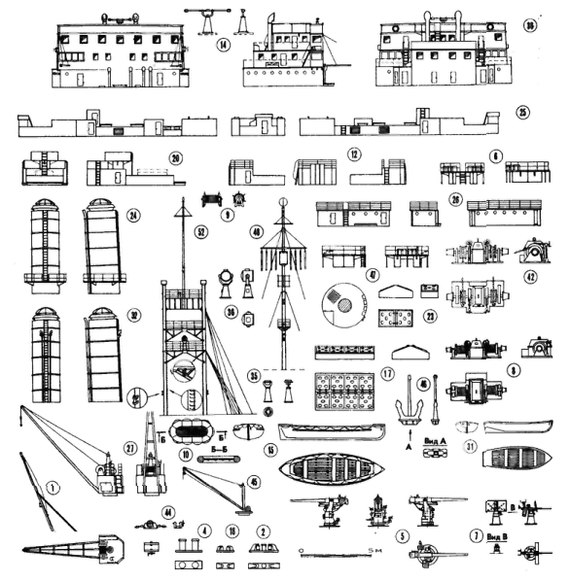

Ледокол “А. Микоян” (по состоянию на 1942 г.): 1-- кормовой флагшток, 2. 18 - киповые планки, 3—кормовой кранец, 4 - кнехт, 5 - 76-мм орудия, 6—площадка кормового орудия, 7 20-мм авюматы. 8- буксирная лебедка. 9- вьюшки для тросов. 10- спасательный плотик, 11—компасы, 12--кормовая надстройка, 13—пулеметы, 14—дальномер, 15—спасательные шлюпки, 16, 21, 22, 30—крышки люков угольных ям, 17 световой люк машинного отделения, 18— мусорный рукав, 20— надстройка машинного отделения. 23— световой люк котельного отделения. 24 задняя дымовая труба, 25 -надстройка котельных отделений, 26 - бортовая надстройка, 27 кран грузоподъемностью 3 т, 28 вентиляционный дефлектор, 29—забортный трап, 31 рабочая шлюпка, 32 -передняя дымовая труба, 33- площадка для научных целей, 34 шлюпбалка, 35 — штурманский пеленгатор, 36 - прожектор, 37 - логовая площадка, 38— носовая надстроика, 39, 43- крышки грузовых люков, 40— грузовая стрела, 41—волнолом, 42—брашпиль, 44—стопор якорной цепи, 45 - грузовая стрела для подъема якорей на верхнюю палубу. 46 якоря, 47— площадка носового орудия, 48—фок-мачта, 49- “воронье гнездо”, 50 радиопеленгатор, 51 радиоантенна, 52 грот-мачта, 53 поргик спасательных шлангов, 54 четырехлопастпыи гребной винт, 55 перо руля.

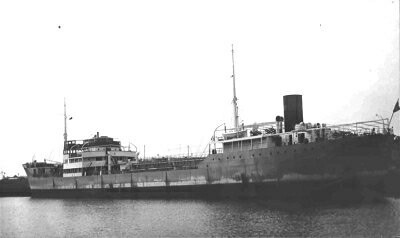

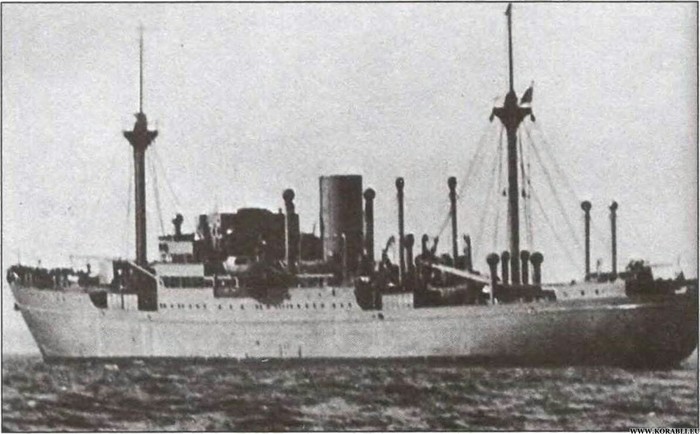

Ледокол «А. Микоян» в 1942 году.

Продолжение следует...