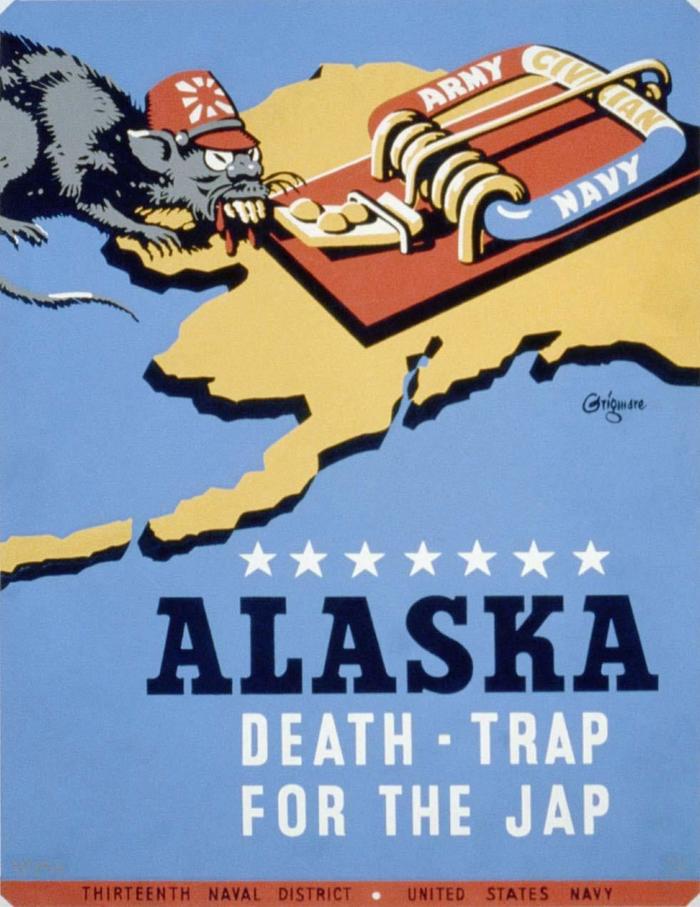

Пятница, 13-е или мордобой у Гуадалканала

Рассказ о первом ночном бое у острова Саво, который входит в группу Соломоновых островов, естественно, влечет за собой второе повествование, которое по накалу страстей ничуть не уступало первому бою. А в некоторых вещах и превосходило.

Линкор (линейный крейсер) «Хиэй», 1942 год

По сути своей, бой у Гуадалканала 13 ноября 1942 года был не совсем традиционным. Примерно так же, как и первый бой у острова Саво. С другой стороны, а что значит – «традиционный морской бой»?

Ну до самого недавнего времени это были кильватерные колонны кораблей, метавших друг в друга различные боеприпасы. Весь вопрос только в дальности и мощности. Так было и в Первую Мировую. Но уже в ХХ веке стало интереснее швырять болванки за горизонт, а еще интереснее – вместо снарядов отправить туда самолеты.

Дешево и сердито, потому что, как оказалось, двадцать уничтоженных самолетов, затыкавших бомбами или торпедами эсминец, обходятся не то что дешевле, они по сравнению с эсминцем вообще ничего не стоят. А уж если потопить несколько кораблей, пусть и ценой сотни самолетов…

Конечно, поклонники «Ямато» могут поспорить… Но ВСЕ сражения на море проходили по такому сценарию. За безумно редкими исключениями, как, например, ночной бой у острова Саво или расправа «Шарнхорста» и «Гнейзенау» над «Глориесом». Остальные значимые события прошли при помощи авиации. Даже вроде бы и артиллерийский бой с «Бисмарком». Чья торпеда ему рули заклинила?

Бой у Гуадалканала 13 ноября 1942 г. интересен тем, что это натуральный классический, артиллерийский бой. Но – с интересным нюансом. Дело в том, что японцы влетели в сражение для себя весьма неожиданно, а вот американцы мало того, что были готовы, так еще и пошли на такой формат вполне умышленно.

При этом для японской стороны он стал неожиданностью. Американцы же шли на него умышленно сразу по нескольким причинам. В итоге все вылилось в такое безобразие, результатами которого были ошеломлены обе стороны.

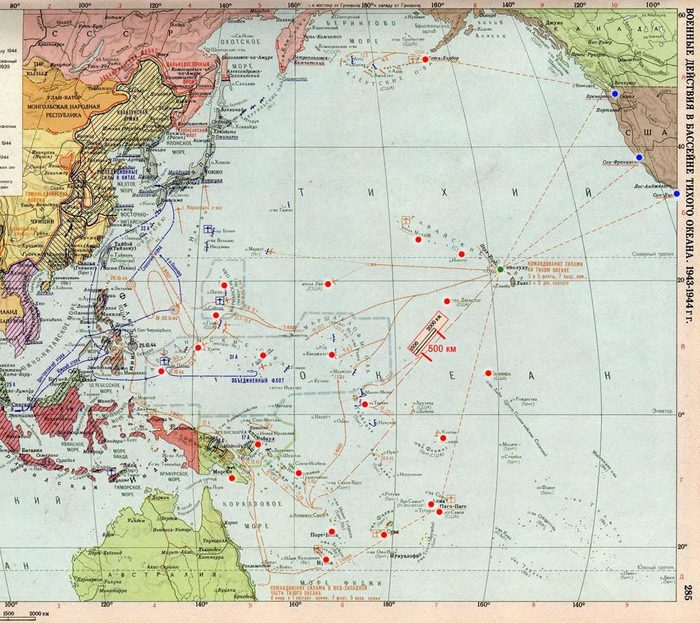

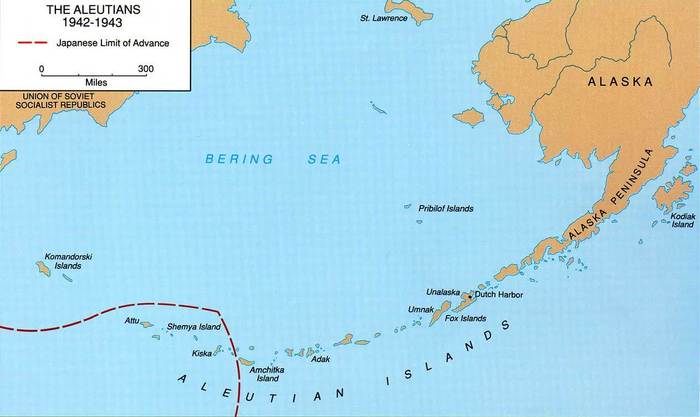

Итак, Соломоновы острова, конец 1942 года. В июне японцы захватили острова, в августе американцы отбили острова и даже достроили японский аэродром на Гуадалканале. Наличие этого аэродрома сыграет потом весьма важную роль в событиях, поскольку ближайшие аэродромы японцев были на острове Бугенвиль, что в 600 км от Гуадалканала.

А как насчет авианосцев? А хреново насчет них было.

Не забывайте, что совсем недавно произошла битва у Мидуэя, где янки устроили японцам реванш, утопив авианосцы «Акаги» (82 самолета), «Кага» (82 самолёта), «Хирю» и «Сорю» (по 54 самолета).

А за месяц до Мидуэя был бой в Коралловом море, где американцы потеряли «Лексингтон» (78 самолетов), а японцы «Сехо» (30 самолетов).

Последние минуты «Лексингтона» в Коралловом море

Ну и август с сентябрем в 1942 года были весьма плодотворными, поскольку японцы потопили «Уосп» (78 самолетов) и серьезно повредили «Саратогу» (78 самолетов) и «Энтерпрайз» (80 самолетов). Американцы потопили «Рюдзе» (44 самолета).

Плюс в октябре японцы потопили «Хорнет» (80 самолетов). Правда, сами они были вынуждены отправить на ремонт и пополнение самолетного парка «Секаку», «Дзуйкаку» и «Дзуйхо».

И к ноябрю в районе Соломоновых островов остался один-единственный американский «Энтерпрайз», который только что вернулся из ремонта.

Таким образом, массовые воздушные битвы отменялись по причине отсутствия самолетов в распоряжении флотов. У японцев, правда, наличествовали легкие авианосцы «Хошо» (20 самолетов) и «Чиеда» (24 самолета), у американцев был «Нассау» (20 самолетов), но сведений об их местонахождении на момент сражения найти не удалось.

Вот так печально было с авиацией. А конвои обе стороны продолжали посылать, и, что самое интересное – пытались перехватывать, ибо утопить оптом в море несколько тысяч человек заведомо намного проще, чем выковыривать их из джунглей.

И естественно, обе стороны пытались доставить подкрепления своим войскам на острова. А японцы решили устроить генеральное наступление на Гуадалканал с целью отбить остров обратно и самим использовать окончательно достроенный американцами аэродром.

Для этого были выделены 11 транспортов, на которые погрузили 7000 человек пехоты, 3500 морских пехотинцев, артиллерия, танки, боеприпасы и прочие полезные вещи. Прикрывать транспорты должны были 11 эсминцев адмирала Райзо Танаки. С воздуха конвой должны были прикрыть самолеты авианосца «Дзуйхо».

В свою очередь «Дзуйхо» должен был охранять ударный отряд из двух линейных крейсеров «Конго» и «Харуна», тяжелый крейсер «Тоне» и два эсминца.

Дабы нейтрализовать американскую авиацию, аэродром на Гуадалканале должны были снести артиллерийским обстрелом корабли еще одного отряда, в который входили линейные крейсера «Хиэй» и «Кирисима» (однотипные «Конго»), легкий крейсер «Нагара» и 14 эсминцев. Командовал отрядом адмирал Хироаки Абэ.

Линкор (линейный крейсер) «Харуна», после второй модернизации, 1934 год

(Я точно не знаю классификацию после модернизаций линейных крейсеров типа «Конго», одни их классифицируют как быстроходный линейный корабль, другие - как линейный крейсер. В общем строили их как линейные крейсера, и спустили на воду, как линейные крейсера)

И вся эта немалая банда двинулась в сторону Соломоновых островов. Высадка десанта была назначена на 13 ноября…

Естественно, такой немаленький конвой не остался незамеченным, американские патрульные самолеты обнаружили японские корабли и доложили командованию. Командующий американскими силами адмирал Тернер приказал транспортам срочно покинуть район, а адмиралу Каллагану взять все имевшиеся в наличии корабли и выдвинуться навстречу неприятелю.

Линкор (линейный крейсер) «Хиэй»

В соединение Каллагана входили тяжелые крейсера «Сан-Франциско» и «Портленд», легкие крейсера «Атланта», «Джуно» и «Хелена» и 8 эсминцев. Как говорится, чем богаты…

Тяжелый крейсер «Сан-Франциско», уже после ремонта и модернизации после того, как его японцы поковыряли в рассматриваемом сражении

Тяжелый крейсер «Портленд»

Легкий крейсер «Джуно», типа «Атланта»

На подходе к острову Саво японцы перестроились для того, чтобы открыть огонь по аэродрому. В этот момент подошли американские корабли и в темноте тропической ночи радиометристы крейсера «Хелена» в 1 час 24 минуты ночи обнаружили радаром японцев.

А вот японцы и без радаров неплохо нашли американцев. Ну не было на японских кораблях РЛС. И в 1 час 48 минут на японских кораблях вспыхнули прожектора, безжалостным огнем высвечивая американские корабли. Адмирал Абэ приказал открыть огонь…

Первой на «раздаче» стала «Атланта», по которой стреляли и чужие, и свои. Плюс в этой неразберихе засадили в машинное отделение крейсера торпеду. «Атланта» лишился хода и управления, был убит адмирал Скотт и много офицеров.

Лёгкий крейсер «Атланта» в прожекторах японского линейного крейсера «Хиэй» в ночь с 12 на 13 декабря 1942 года

Вторым стал эсминец «Кашинг», шедший первым в колонне. В него начали стрелять сразу несколько эсминцев и крейсер «Нагара». Эсминец вывалился из боя с весьма серьезными повреждениями.

Но американцы открыли огонь в ответ. Игравший роль прожекторной станции «Акацуки» получил сразу от всех, благо, большой проблемы в стрельбе по прожекторам не было. Три крейсера и три эсминца буквально изрешетили японский корабль и «Акацуки» затонул, став первой жертвой боя.

Лёгкий крейсер «Нагара», рисунок

Эсминец «Акацуки»

Эсминцы «Стеретт», «Лэффи» и «О'Бэннон» атаковали «Хиэй» торпедами, но торпеды не взвелись из-за очень маленькой дистанции.

Далее настала очередь «Сан-Франциско», по которому пристрелялись шесть эсминцев и «Хиэй», который освещал американский крейсер. «Фриско» разворотили точной стрельбой всю надстройку, погиб командующий отрядом адмирал Каллаган, на крейсере бушевали пожары. Но ответный огонь «Сан-Франциско» повредил «Хиэй», который погасил прожектора. Пользуясь темнотой, «Сан-Франциско» и «Хелена» вышли из боя.

Крейсер «Нагара» и эсминцы «Юкикадзе» и «Терудзуки» наткнулись на лежащий в дрейфе поврежденный в начале боя «Кашинг» и добили его снарядами. «Кашинг» затонул.

Эсминец «Кашинг», тип «Мэхан»

Американский эсминец «Лэффи», который проскочил мимо «Хиэя», сразу после него нарвался на замыкавших японский ордер эсминцы «Самидарэ», «Муросамэ» и «Асагумо». Японцы попали в «Лэффи» торпедой и добили снарядами. Эсминец взорвался и затонул.

У других американских кораблей дела обстояли не лучше. Пока «Портленд» занимался расстрелом «Акацуки», «добрые люди» в лице эсминцев «Инадзума» и «Акадзути» всадили торпеду в корму тяжелого крейсера. Развороченные листы обшивки мало того, что заклинили рулевое управление, так они сами начали играть роль руля, заставив «Портленд» кружить в циркуляции.

«Портленд» смог дать 4 залпа по «Хиэю», но носиться кругами не стал, а застопорил машины и вышел из боя, оставшись под прикрытием темноты.

Недалеко от «Портленда» в темноте застыл легкий крейсер «Джуно», которому эсминец «Юдати» торпедой вывел из строя рулевое управление и перебил киль.

И примерно в это же время на дно уходил эсминец «Бертон», в которого горячие японские парни с эсминца «Амацуказе» попали сразу двумя торпедами.

В общем, японцы вели 3:1 по потопленным кораблям, плюс три крейсера были выведены из строя.

А бой между тем продолжался, вошедшие в раж японцы начали уничтожать все на своем пути.

Потопившие эсминец «Лэффи», японские эсминцы «Самидарэ», «Муросамэ» и «Асагумо» обнаружили эсминец «Монссен». Вообще с «Монссеном» получилась дурацкая история. По нему начал стрелять кто-то из своих крейсеров, и капитан корабля не додумался ни до чего другого, как включить опознавательные огни. Свои, может быть, и перестали стрелять, зато три японских эсминца превратили американский корабль в решето.

Эсминец «Монссен», тип «Бенсон»

«Монссен» потерял ход, управление и все оружие. Команда покинула эсминец, но затонул он только к утру.

4:1 в пользу японского флота.

«Амацукадзе» случайно обнаружил искореженный «Сан-Франциско» и уже собирался покончить с крейсером при помощи торпед, но вмешался тусовавшийся в темноте неподалеку «Хелена», который дал залп в борт японскому эсминцу.

Лёгкий крейсер «Хелена», 1939 год

Ситуация перевернулась, но на счастье экипажа «Амацукадзе» его проблемы увидела бойкая тройка «Самидарэ», «Муросамэ» и «Асагумо». Три японских эсминца открыли по «Хелене» огонь из всех стволов.

Эсминец «Асагумо»

Серьезных повреждений, понятное дело, эсминцы крейсеру причинить не смогли, зато установили дымовую завесу и уволокли изрядно покореженный «Амацукадзе» подальше.

«Аарон Уорд» и «Старетт» обнаружили одинокий «Юдати» и атаковали его снарядами и торпедами. Попали. Хорошо попали, команда оставила корабль, но он не затонул и остался на плаву.

Дальше везение для американцев закончилось, «Старетт» вчистую проиграл бой эсминцу «Тэрудзуки» и вышел из боя, а «Аарон Уорд» нарвался на «Кирисиму». Не затонул, но боевым кораблем быть перестал, ибо все-таки линейный крейсер – это серьезно.

На этом ночной бой по сути закончился. Он продолжался всего 38 минут. В 2 часа 26 минут старший из оставшихся в живых американских офицеров, капитан 1 ранга по-нашему, Гилберт Гувер приказал всем, кто может, уходить на базу.

Но оказалось, что навоевались не все. И утром шоу в какой-то мере продолжилось.

С рассветом отстаивающийся и ремонтирующийся потихоньку «Портленд» увидел, что неподалеку болтается покинутый экипажем «Юдати». Несколько залпов – и счет стал 4:2.

Но ненадолго. Изрешеченный и чужими, и своими (в основном) крейсер «Атланта» спасти так и не удалось, и он к вечеру ушел на дно. 5:2 в пользу императорского флота Японии.

А уползавшие побитые американские корабли догнала подводная лодка и потопила крейсер «Джуно». 6:2.

Кстати, служба спасения американского флота работала более чем отвратительно. Огромное количество моряков не пережило эту ночь, будучи сожрано акулами. Стал неприятно известен случай с пятью братьями Салливан, которые служили на «Джуно» добровольцами и погибли все. Двое – через несколько дней, так и не дождавшись помощи.

Последним кораблем, погибшим в этом сражении, стал «Хиэй». Что случилось с линейным крейсером, сказать очень непросто. За весь бой в него попал один-единственный снаряд 203-мм и больше сотни снарядов эсминцев, то есть, 127-мм. Видимо, из строя вышла связь и управление. Только этим можно объяснить то, что корабль не смог нормально отбиться от довольно вялых атак американских самолетов.

Но по факту «Хиэй» был брошен адмиралом Абэ на растерзание. Налеты на ползущий «Хиэй» продолжались весь день. Эсминцы сопровождения делали все что могли, но в итоге линейный крейсер затонул ночью 14 ноября.

6:3 в пользу японцев. Точка? Нет.

Кто победил?

В бою вроде бы победили японцы. Два легких крейсера и четыре эсминца на дне, два тяжелых крейсера и три эсминца надолго встали на ремонт. По факту неповрежденными у американцев остались только крейсер «Хелена» и эсминец «Флетчер».

Японцы потеряли линейный крейсер (позже) и два эсминца. И у них реально для выполнения задач оставался еще один линейный крейсер, легкий крейсер и 11 эсминцев, 3 из которых вообще в бою не участвовали.

Так кто победил в сражении?

Однозначно, американцы. Даже потеряв столько кораблей, они смогли сорвать выполнение главной задачи: нейтрализации авиации Гуадалканала. А ведь именно это должны были сделать корабли адмирала Абэ: разнести в пыль аэродром «Хендерсон-Филд». А по аэродрому не был сделан ни один выстрел.

В «благодарность» за это именно летчики с этого аэродрома и потопили «Хиэй».

Вообще адмирал Абэ сделал все, чтобы совершенно испоганить победу. Мог он перейти командовать на любой другой корабль отряда, раз у «Хиэя» были проблемы со связью? Мог. «Нагара» вполне подошел бы. Можно было бы и «Кирисиму» дождаться, тем более, что впоследствии Абэ вызвал крейсер, чтобы тащить «Хиэя».

Можно было бы оставшимся у кораблей боекомплектом за время до рассвета перепахать «Хендерсон-Филд»? Запросто. 66 стволов калибром 127-мм японских эсминцев сделали бы это очень просто. Да плюс еще 18 стволов 152-мм «Нагары» и «Хиэя», да 8 стволов 356-мм…

Но Абэ делать этого не стал. Почему – это вопрос вопросов. Ничего не мешало ему в этом, и времени был вагон. Ночной бой закончился в половине третьего ночи, и до рассвета времени было больше чем достаточно.

И даже если просто перепахать взлетные полосы аэродрома, повредив или уничтожив часть из сотни базировавшихся там самолетов, то «Хиэй» уцелел бы и его не надо было спасать.

Но видимо, адмиралу Абэ было достаточно для того, чтобы почувствовать себя победителем. Или наоборот, он был настолько трус, что сама мысль о рассвете и американских самолетах заставила его сбежать с поля боя.

В любом случае, возложенных на него приказом обязанностей Абэ не выполнил. Он решил довольствоваться мелкой вроде бы победой, проиграв в итоге по-крупному.

Не решился атаковать аэродром, отдал американцам на растерзание «Хиэй»… Так себе адмирал оказался. Глуповат и трусоват. Не зря Абэ был отстранен от командования кораблями самим Ямамото и в марте 1943 года вообще отправлен в отставку. Правда, харакири адмирал себе не устроил, предпочел тихо и спокойно умереть в 1949 году сам.

Но по факту именно благодаря беззубым таким действиям Абэ, высадка японцев на Гуадалканал не состоялась. Точнее, была перенесена, но все равно закончилась неудачей.

А вот о японских моряках хотелось бы здесь сказать несколько слов.

У них не было на кораблях радаров. Ни одного. И, в отличие от американцев, прекрасно (или почти прекрасно) видевших японцев на экранах радаров и номинально бывших готовыми к встрече в противником, японские моряки импровизировали. Демонстрируя намного более высокую боевую выучку.

Даже то, что в начале боя адмирал Абэ включил прожектора на своем «Хиэе», освещая цели всему отряду и вызывая тем самым огонь на свой корабль – это достойно уважения и понимания, как и действия командира эсминца «Акацуки», капитану Осаме Такасуке, корабль которого тоже залил светом отряд противника, не обладая броней и прочностью линейного крейсера.

Японцы точнее стреляли, лучше пользовались торпедами, но все это было перечеркнуто беспомощностью командования. Так что, как и предыдущий бой у острова Саво, при вроде бы явном преимуществе, победа была совершенно упущена.

Не везло Японии с адмиралами. Или пятница, 13-е - не тот день все-таки?

Источник topwar.ru

Осмотр последнего причала линкора «Хиэй», под водой на глубине 978 метров