Пешком по Ивановской горке. Часть вторая. От Забелина до Хитровки.

Улица Забелина

На улице забелина располагается Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО), которое до революции помогало паломникам отправиться на Святую землю. Во дворе находится памятник основателю общества - Василию Николаевичу Хитрово.

А совсем рядом, в сквере, в 2008 году был открыт памятник Осипу Мандельштаму (на мой взгляд довольно неудачный).

На верху улицы находится Ивановский монастырь. Именно от него пошло название Ивановской горки. И именно про него я писал, когда упоминал "кусочек Флоренции".

Иоанно-Предтеченский монастырь был основан в 15 веке, но к сожалению в пожаре 1812 года выгорел дотла. Восстановление шло долго и монастырь был отстроен в 1860-1879 годах с использованием старых подклетов. Немалую роль в восстановлении сыграло участие и деньги Елизаветы Алексеевны Макаровой-Зубачевой, которая вместе со своей родственницей Марией Александровной Мазуриной вложили много сил и средств в восстановление монастыря.

Флоренцию я упомянул, потому что как отмечается купол собора Ивановского монастыря похож на купол Санта Мария дель Фиоре во Флоренции. Можно сравнить на фотографиях:

Узницами Ивановского монастыря в свое время были известная помещица-садистка Дарья Салтыкова и княжна Тараканова (точно не установлено). В советское время монастырь был передан ОГПУ (до сих пор часть зданий принадлежит МВД).

Хохловский переулок

Палаты Украинцева.

Палаты были построены в 1665 году и принадлежали думному дьяку Украинцеву. Здание выстроено в форме буквы «Г», «глаголем», это объясняется разделением дома на мужскую и женскую половины.

С конца 18 века в здании действовал архив:

"В соответствии с требованиями к подобным учреждениям, дом переоборудовали: установили железные двери, решетки и ставни на окнах, деревянные полы на верхнем этаже заменили на чугунные. Здание стояло вдали от других домов, поэтому угрозы пожара для него почти не существовало. Все старинные грамоты и свитки были упорядочены, им не угрожала сырость, они были в безопасности от крыс и мышей. Один из служителей архива писал: «Здесь уже не нужны были кошки, которые в 18 столетии положены были по штату во французском Королевском архиве». После проделанной работы по упорядочиванию документов, архив стал доступен для учёных."

Александр Сергеевич Пушкин посещал этот архив в поисках материалов.

Церковь Живоначальной Троицы в Хохлах

Деревянный храм Святой Живоначальной Троицы в Хохлах известен как приходской с 1625 г. Каменный был заложен 14 апреля 1696 года и выстроен в стиле «московского барокко». В ХVIII в. была построена колокольня. В 1812 году, после разграбления французами, храм долго и тяжело восстанавливался. В 1935 году храм был закрыт и передан институту антропологии; барочный иконостас, иконы были утрачены (часть Троицкого иконостаса сохранилась в запасниках Новодевичьего монастыря). Затем храм использовался как помещение института геофизики и инженерно-информационного центра.

Подкопаевский переулок

Палаты Шуйских — образец жилой застройки Белого города. В конце XVI века владение предположительно принадлежало Шуйским — отсюда их часто встречающееся название, однако так называемый «двор Шуйских» принадлежал князю Ивану Михайловичу Барятинскому

Большой Трёхсвятительский переулок

Дом Морозовых, сад, мастерская Левитана.

В середине XVIII века усадьба принадлежала поручику Нарбекову. Также усадьбой владел князь Кантемир, позже во владении расположилось училище Лопухиной.

С 1855 года дом принадлежал славянофилу и меценату Василию Кокореву, коллекционеру картин русских мастеров, предметов народного искусства и быта. Отражением взглядов и увлечений хозяина стала перестройка его собственного дома, произведенная в начале 1860-х годов по проекту архитектора И. Черника. Одни современники писали, что «дом построен в старобоярском стиле», другие — что он «возобновлен самым безобразно-роскошным образом».

22 января 1862 года в доме открылась Кокоревская картинная галерея. В центральном помещении цокольного этажа размещался известный в то время ресторан «Тиволи», с зимним и летним садами, причем в летнем имелся «бельведер, с которого открывается прекрасный вид на Москву».

Галерея просуществовала всего три года, финансовые дела Кокорева пошатнулись, и он вынужден был продать дом, а после и галерею. Владельцами усадьбы стали Тимофей Саввич и Мария Федоровна Морозовы, родители знаменитого мецената Саввы Морозова. Они вновь переделали интерьеры дома, а в одном из помещений верхнего этажа устроили старообрядческую домовую церковь. Мария Федоровна, намного пережившая мужа, обладательница 30-миллионного состояния, оставалась хозяйкой дома до 1911 года.

Частыми гостями дома Морозовых были Третьяков, Шаляпин, Чехов, Тимирязев, Валентин Серов, Коровин, Остроухов, Васнецовы. А Левитан получил здесь кров. В 1889 г. Сергей Тимофеевич Морозов подарил Левитану собственную мастерскую, переделанную из оранжереи. Она сохранилась в глубине двора и отмечена мемориальной доской.

Следующим «узлом» истории старой усадьбы стал 1918 год, когда особняк превратился в штаб мятежных левых эсеров. В усадьбе располагался отряд ВЧК под началом левого эсера Попова. Именно здесь скрылся убийца германского посла Мирбаха Яков Блюмкин. Именно сюда приехал Феликс Дзержинский, чтобы арестовать его, однако сам был взят под арест по приказу Попова. Но уже 7 июля дом Морозова, откуда восставшие обстреливали так хорошо видный Кремль, был разгромлен частями Латышской дивизии.

В книге «Москва и москвичи» В. А. Гиляровский пишет: «…через знакомых оказала поддержку талантливому юноше (художнику И. И. Левитану) богатая старуха Морозова, которая его даже в лицо не видела. Отвела ему уютный, прекрасно меблированный дом, где он и написал свои лучшие вещи…»

Малый Трёхсвятительский переулок

Храм Трёх Святителей на Кулишках

В 1674 году на средства прихожан был выстроен каменный храм. Здание храма сделали двухэтажным, разместив колокольню на углу. На нижнем этаже расположили теплые приделы — Трехсвятительский с юга и Флоролаврский с севера. Верхняя неотапливаемая часть храма была освящена в честь Святой Живоначальной Троицы.

Из прихожан храма Трех Святителей XVII века известны мастера-ремесленники, подьячие государевых приказов и представители знати: Шуйские, Акинфовы, Глебовы.

Церковь евангельских христиан-баптистов.

Президент США Ричард Никсон посетил Московскую центральную церковь евангельских христиан-баптистов, когда находился с официальным визитом в СССР в 1972 году.

По Хитровскому переулку спускаемся к знаменитой Хитровской площади

"Хитров рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого я никогда не видел.

Лондон мне всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а Хитров рынок, несомненно, — самым туманным местом в Москве.

Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускаются, как ручьи в болото, несколько переулков. Она всегда курится. Особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху, с высоты переулка — жуть берет свежего человека: облако село! Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму.

В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки съестными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с «тушенкой», жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую больше называют «собачья радость»…"

"Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до десяти тысяч человек. Эти дома приносили огромный барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а «номера» ходили по двугривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих; они разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и полтора аршина ширины между двумя рогожами и есть «нумер», где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев…

На площадь приходили прямо с вокзалов артели приезжих рабочих и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели на работу. После полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев и барышников: последние скупали все, что попало. Бедняки, продававшие с себя платье и обувь, тут же снимали их и переодевались вместо сапог в лапти или опорки, а из костюмов — в «сменку до седьмого колена», сквозь которую тело видно…

Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев: Бунина, Румянцева, Степанова (потом Ярошенко) и Ромейко (потом Кулакова). В доме Румянцева были два трактира — «Пересыльный» и «Сибирь», а в доме Ярошенко — «Каторга». Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В «Пересыльном» собирались бездомники, нищие и барышники, в «Сибири» — степенью выше — воры, карманники и крупные скупщики краденого, а выше всех была «Каторга» — притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых. «Обратник», вернувшийся из Сибири или тюрьмы, не миновал этого места. Прибывший, если он действительно «деловой», встречался здесь с почетом. Его тотчас же «ставили на работу».

Полицейские протоколы подтверждали, что большинство беглых из Сибири уголовных арестовывалось в Москве именно на Хитровке."

На месте Хитровской площади находились два владения, выгоревшие в Московском пожаре 1812 года. Усадьбы почти десятилетие не восстанавливались, а их хозяева не в состоянии были платить налоги.

В 1824 году генерал-майор Николай Хитрово выкупил владения погорельцев с аукционного торга, обустроил на их месте новую площадь и подарил её городу. Работы по созданию новой площади проводились на средства Хитрово военно-рабочими с дозволения тогдашнего Московского генерал-губернатора Д. В. Голицына. На территории своего владения, простиравшегося от Яузского бульвара до Петропавловского переулка, он построил торговые ряды с подворьем для торговцев мясного и зеленного рынка (южная сторона Хитровской площади).

В настоящее время, после многолетней борьбы, на площади разбит сквер.

Пешком по Ивановской горке. Часть первая. От Спасоглинищевского до Старосадского переулка.

Прославленная Гиляровским "Хитровка", старинные храмы и палаты, лютеранский собор, стена плача, частичка Флоренции, памятники, парки и сады - все это Ивановская горка!

Сильно удивился, когда не нашел на Пикабу постов с достопримечательностями Ивановской горки, а ведь это крайне интересное место, по которому хочется водить и показывать интересные места, а тут их много. Впрочем, лучше один раз увидеть...

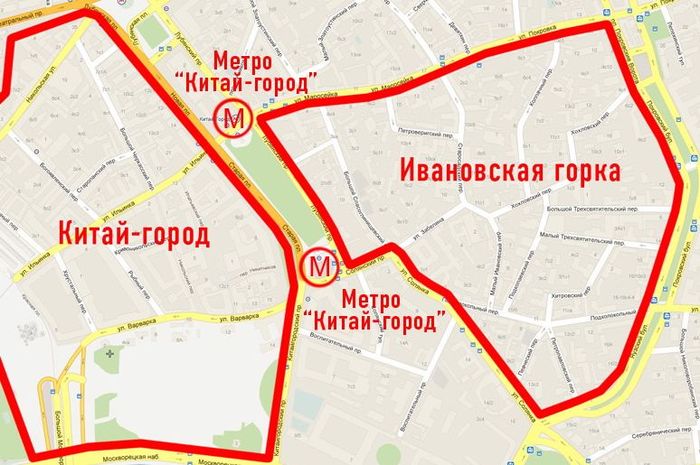

Начнем с общей информации - границы Ивановской горки и происхождение названия.

Ивановская горка - один из семи московских холмов, берущий название от Ивановского монастыря, который служит доминантой. Ограничивается горка улицами Маросейка, Покровка и Солянка, Яузским и Покровским бульварами и Лубянским проездом. Машин тут мало, а гулять приятно несмотря на спуски и подъемы.

Начнем с Большого Спасоглинищевского переулка. Само место "Глинищи", известно еще с 14 века, а название дано по церкви Спаса Преображения «в Глинищах», которая впервые упомянута в 1460 году (разрушена в 1931г.) .

Московская хоральная синагога и стена плача.

Синагога была построена в 1891 году и открыта в июле 1906 года. В синагоге имеется четыре молельных зала, располагается Главный раввинат и духовное училище.

После реставрации в 2001 году напротив синагоги были открыты памятник "Птица счастья" и символическая стена плача.

Так же в Большом Спасоглинищевском переулке жил известный художник Абрам Ефимович Архипов.

Абрам Архипов «Молодая крестьянка в красной кофте»

И, конечно, нельзя не упомянуть парк, который недавно открыли. Я помню что там было, представляю как непросто было устроить парк на горе, но вышло отлично!

Над парком, в особняке Гучкова (Петроверигский переулок) находится музей военной формы одежды (РВИО) и аллея правителей.

Пройдя Петроверигскому переулку, мы попадаем на Старосадский. И первой что мы на нем увидим - лютеранский кафедральный собор Петра и Павла (построен в 1819 году).

В советские годы был разобран шпиль, а в соборе действовал кинотеатр. Позднее здание было передано студии "Диафильм" и внутренние перепланировки полностью разрушили интерьер собора. В настоящее время собор восстановлен и в нем проходят концерты органной музыки.

Выше, на пересечении с Маросейкой стоит церковь бессребреников Космы и Дамиана Ассийских (выстроена по проекту М. Ф. Казакова в 1791—1793 годах).

Ниже по Старосадскому переулку находятся Публичная Государственная историческая библиотека (снаружи здание уже отреставрировали, но внутри еще ведутся работы)

Чуть ниже находится дом Ильи Салтыкова (брата писателя), где нередко останавливался Михаил Евграфович и купеческий особняк, фасад которого украшен лепным декором, а также масками львиных голов и шутов. Оба здания в советское время были надстроены.

Напротив купеческого особняка располагается единственный в Москве храм Святого князя Владимира в Старых Садех. Храм построен в 17 веке мастером Алевизом (который строил Архангельский собор в Кремле) , но нынешнее здание храма относится к 1670–1680 гг. и, возможно, является результатом сознательного обращения к формам существовавшего ранее алевизовского храма.

Даже если и нет, то все равно работой зодчих можно любоваться очень долго