Царско-советский генерал Игнатьев, простой советский граф вспоминает (часть 5.5 - Кавалергарды):

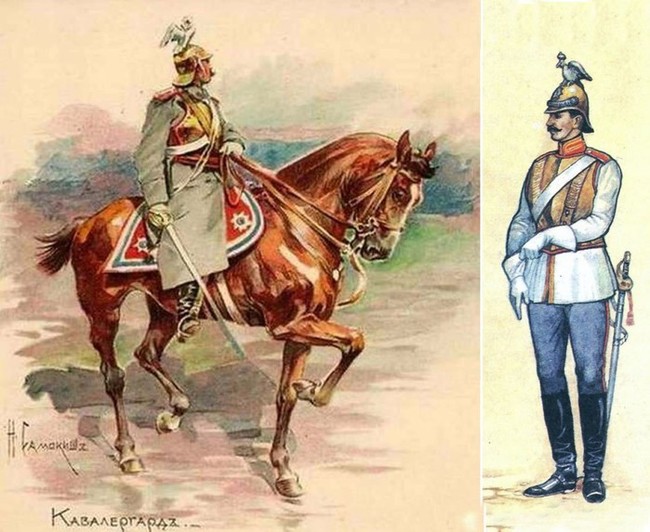

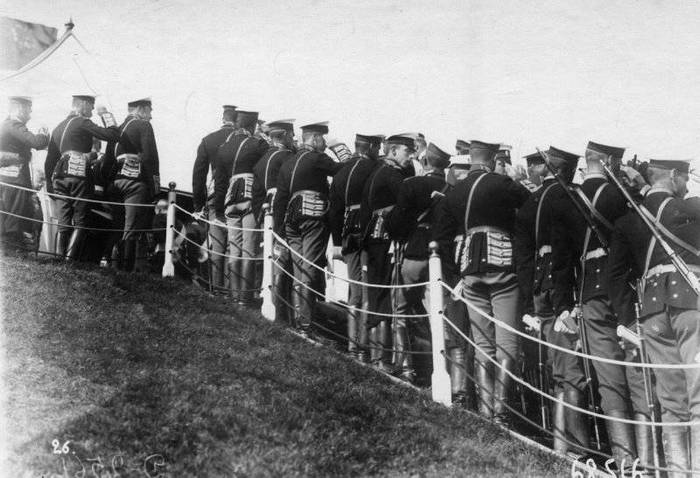

Рядовые кавалергарды в форме начала 20-го века

Полковая жизнь тесно переплеталась с жизнью высшего светского общества. Еще будучи пажом, я понял, что попасть в высшее общество совсем не так просто и что главным препятствием для меня в этом отношении является мое долгое пребывание в провинции. Первые два года меня из-за дружеских чувств к моим родителям приглашали иногда только Шереметевы, Вяземские и Сипягин, женатый на Вяземской. Вместе с двумя-тремя подобными семьями они хотя и принадлежали к высшему петербургскому свету, но составляли в нем обособленное ядро с ярко выраженным патриархальным и помещичьим оттенком. Французский язык, в противоположность высшему свету, у них был не в моде. Они щеголяли исконными русскими обычаями, вкусами и даже пищей.

Помню, как мой камердинер Иван, замечая мое одиночество, советовал пойти погулять — или по набережной, или в Летний сад. Мне уже тогда бросилось в глаза, что вход в этот сад был воспрещен «собакам и нижним чинам». Позднее, выйдя в полк, я был возмущен, когда узнал, что вахмистр Николай Павлович должен был довольствоваться для прогулок со своими детьми пыльным полковым двором, в то время как в Летнем саду на уютных скамеечках сиживали с барышнями безусые юнкера первого года службы.

Отношение ко мне высшего света изменилось, как только я надел кавалергардский мундир. Посыпались приглашения, большей частью на французском языке.

— Ваше сиятельство,— говорил мне мой старый Иван,— на приглашения отвечать надо, а если трудно, так вот у меня сохранились от бывшего моего барина, графа Канкрина, французские формы ответов на все случаи жизни.

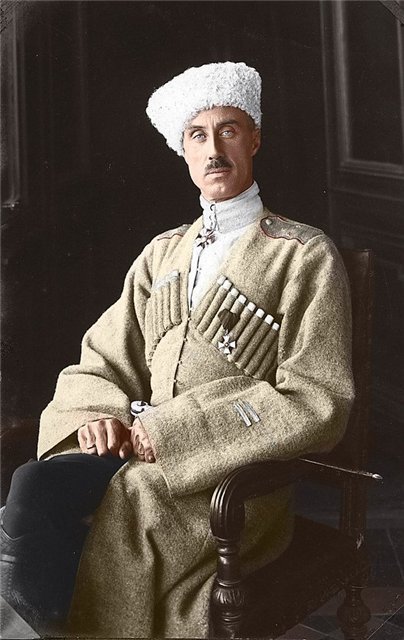

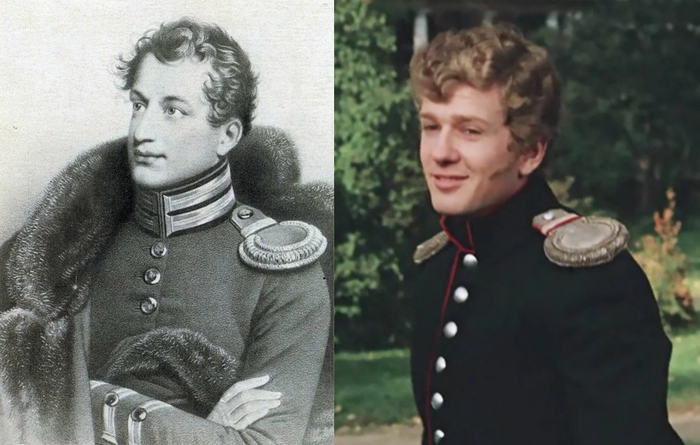

Граф Игнатьев на костюмированном балу 1903 года

Петербургский сезон длился всего несколько недель — от рождества до воскресения на масленой. В понедельник первой недели поста звонили церковные колокола, закрывались театры на целые семь недель, и в течение этого времени разрешалось приглашать друг друга на вкусные скоромные обеды, но и не «оскорамливаться танцами». Весной высшее общество встречалось на Стрелке, на Елагином острове. Знакомые раскланивались, двигаясь непрерывной цепью колясок и дрожек вокруг Елагинского пруда. А летом — лагерь или дачи, отпуск в имении или в Париже, куда наезжало столько «бояр рюсс», что французы прозвали осенний сезон русским.

Выезды в свет зимой заключались в том, что каждый вечер нужно было надевать вицмундир и каску и ехать около одиннадцати часов вечера в один из тридцати — сорока домов, куда ты бывал приглашен на бал. Частенько ты даже не знал хозяев в лицо и просил первых встречных указать тебе хозяйку дома.

Каждый вечер ты встречал тех же самых барышень, которых приглашали на танцы те же самые офицеры; фраки составляли редкое исключение.

Каждый вечер танцующим раздавались бантики и гвоздики из Ниццы, а в богатых домах в залу вносились корзины с розами и сиренью. Каждый вечер тот же примерно ужин и бегство с котильона в четыре часа утра под предлогом утреннего манежа.

Выезды в свет представляли для молодых офицеров чуть ли не служебную обязанность, и каждый полк имел своих почти профессиональных танцоров. Каждый вечер дирижировал танцами тот же улан Маслов и играл на рояле одни и те же вальсы тот же тапер Альквист.

В углу зала всегда на тех же местах сидели мамаши, зорко наблюдавшие за тем, кто танцует с дочерью мазурку. Две-три мазурки подряд с той же барышней компрометировали ее, и свадьба на красную горку считалась обеспеченной, можно было уже готовиться нанести осенью визит новой полковой даме.

Никому, конечно, в голову не приходило говорить на всех этих приемах не только о полковой службе — это была тайна офицерской артели, но и о России, о которой никто не вспоминал; заграницу мало кто знал, а уж о политике никто и не заикался.

Любопытно, что на этих приемах почти нельзя было встретить представителей многочисленного в Петербурге дипломатического корпуса. Но зато они были желанными гостями в единственном в своем роде политическом салоне графини Клейнмихель. Эта стареющая вдова была, между прочим, близко знакома с императором Вильгельмом. Однажды в Берлине наш хорошо осведомленный военный атташе сказал, проходя со мной по Аллее побед:

— Всем здесь поставили памятники, а вот старуху Клейнмихель забыли... а уж она заслужила перед немцами.

Примечание от ТС:

Графиня Мария Эдуардовна Клейнмихель (урождённая графиня Келлер; 1846, Киев — 19 ноября 1931, Париж). После революции опубликовала воспоминания «Из потонувшего мира».от себя (поскольку в тему светской жизни) дополню:

«Петербургская газета» в июне 1910 года сообщала: «…многолюдные собрания на Каменноостровской даче у графини Клейнмихель по четвергам, когда на площадке перед дачей весь вечер и за полночь многочисленные моторы и autocars ожидают разъезда гостей. Салоны любезной и гостеприимной хозяйки летом на даче, так же как и зимой, в приемные дни, наполняются многочисленными посетителями. Здесь собирается весь великосветский Петербург, все иностранные дипломаты, приезжающие из-за границы знатные лица, привлеченные как любезным и приветливым радушием приема, так и перспективой интересной беседы с хозяйкой дома и посетителями её салона».Участники бала в доме Клейнмихель

Современники считали салон политическим и прогерманским, но сама графиня Клейнмихель в своих мемуарах писала:

«Имела ли я политический салон? Я утверждаю, что не имела. Одни поздравляли меня с этим салоном, будто бы пользовавшимся европейской славой, другие говорили о нем с возмущением. На самом же деле этого салона никогда не существовало, — существовал он только в воображении тех, которые у меня не бывали и лишь читали в газетах о моих приемах, где перечислялись среди других многих гостей послы и министры. Они считали эти, чисто светские, приемы политическими.»

Приёмы и балы графини Клейнмихель пользовались большим успехом и нередко становились главным событием светского сезона. Великая княгиня Ольга Александровна вспоминала, что о её «балах-маскарадах говорил весь петербургский свет. Богатая, эксцентричная, чуть-чуть прихрамывавшая, графиня редко покидала свой особняк, и каждый, кто занимал хоть какое-то положение в обществе, считал честью быть приглашенным к ней в дом. Это была гранд-дама до кончиков ногтей и в то же время необычайно проницательная и умная женщина. Каким-то образом ей удавалось узнавать сокровенные тайны почти всего петербургского общества. Её особняк прослыл рассадником сплетен».

В 1893 году графиня Клейнмихель арендовала сроком на 90 лет дом на Каменном острове, который стал одним из центров светской жизни тех лет, равно как и особняк Марии Эдуардовны на Сергиевской улице, 33-37.

Дача на Каменном острове

Граф Игнатьев А.А. вспоминает:

Другим прибежищем для дипломатов являлся яхт-клуб, где, впрочем, им подавали обед отдельно от русских и в другой час. Естественно, что роскошный обед располагал членов яхт-клуба — крупных сановников — к откровенным разговорам. Подслушать их однажды попробовал не кто иной, как германский атташе, лично состоявший «при особе» Николая II, адмирал фон Гинце. Задержавшись после обеда дипломатов, он спрятался за ширмой. Но на его беду лакей случайно опрокинул ширму. Глазам обедавших представился титулованный представитель «дружественной» державы. Рассказывали, что этот прожженный шпион не очень даже смутился.

Присмотревшись постепенно со стороны к жизни царской семьи, я понял, что все там прежде всего помирают от скуки, будучи отгорожены от жизни непроницаемой стеной. Я понял то наслаждение, с которым вдовствующая императрица Мария Федоровна, родом датчанка, освобождала себя ежегодно на несколько недель от «русского плена», чтобы иметь возможность побегать на свободе по магазинам своего родного Копенгагена. Царская семья была резко отделена даже от высшей петербургской знати.

Несколько более открыто жили «малые дворы», то есть дворы великих князей и княгинь. Каждый из них имел собственную свиту: управляющего двором — генерала, адъютантов, фрейлин из великосветских барышень и толпу лакеев и низших служащих. Как фрейлины, так и лакеи в парадных случаях носили цвета, присвоенные двору. У Владимира был малиновый цвет, у Константина — желтый, у Ксении — розовый и т. д. Этих же цветов бывали и сетки, покрывавшие рысаков в зимнее время.

По Петербургу ходили глухие слухи о пьяных оргиях Николая Николаевича. Однажды на рассвете, под конец попойки, в своем дворце в Петербурге Николай Николаевич стал хвастать коллекцией оружия. Введя гостей в кабинет, он снял со стены кавказскую шашку и одним ударом отрубил голову своей великолепной белой борзой.

Но подобные сцены происходили за стеной, отделявшей Романовых от остального мира, и лишь шепотом передавались в высшем свете. Последний был, в свою очередь, отгорожен крепкой стеной от всего, что считалось недостаточно знатным.

Самыми недоступными в этом свете являлись «доморощенные лорды» с их дамами, как Белосельская, родом американка, Трубецкая, Орлова, Бобринская, говорившие по-русски или с природным или со специально привитым английским акцентом. Особенно смешон был один из их постоянных кавалеров — «лорд в казачьей форме», Иван Орлов, перенявший от них этот модный акцент.

В нашем полку этих дам окрестили общим нарицательным именем «чирята»; оказалось, что они еще во время коронации в Москве, увидев в обеденном меню название жаркого — «чирята», как подлинные иностранки, попросили объяснить им — что бы это значило? Некоторую брешь в этой стене пробивали лишь большие балы в Зимнем дворце, на которые приглашалось до трех тысяч человек.

Существовало общество «второго сорта», более смешанное, составленное из офицеров вторых полков и семейств чиновников всех ведомств. Постепенно в это общество влились финансовые и промышленные тузы, но кавалергардам в нем бывать не рекомендовалось.

В поисках более культурной среды я попробовал было возобновить знакомство с интеллигентной еврейской семьей Киршбаумов, где встречались музыканты и писатели, но с первых же вечеров почувствовал, что моя белая фуражка и шпага делают меня чужим в их среде.

Высший петербургский свет знал об интеллигенции, которой была так богата наша северная столица, только понаслышке, и я помню, что посещение графиней Ферзен, урожденной Долгоруковой, пьес Чехова было воспринято окружающей средой как верх вольнодумства.

Правящий петербургский свет представлял собою добровольную тюрьму, созданную заключенными в ней аристократами. Многие из нее бежали, если не навсегда, то хотя бы на короткий срок, за границу, а я замечал, что даже в Москве и в Варшаве дышалось легче.

Существенную роль, сопряженную во всяком случае с неимоверным утомлением и затратой времени, играли обязанности, связанные с религией. Нигде, кажется, на земном шаре не бывало столько покойников, и нигде они не доставляли столько хлопот, как в Петербурге. Как только в «Новом времени» появлялось объявление в черной рамке о смерти какого-либо члена высшего общества, не только дальние родственники и близкие друзья, но просто связанные знакомством с каким-либо родственником умершего считали своей обязанностью прежде всего лететь на панихиду на квартиру. Таких панихид совершалось по две точно, в два часа дня и в восемь вечера. Все дамы облачались в черные платья с крепом, что многим было к лицу; офицеры должны были быть в так называемой «обыкновенной» форме, то есть в той же парадной, но при погонах вместо эполет, и иметь черную повязку на левом рукаве. Панихиды служили, как это ни странно, удобным местом свиданий, так как в гостиной, где лежал покойник, места бывало мало из-за бесчисленных венков, и большинство, хотя и имело свечи в руках, но, не слушая богослужения, толпилось в соседних комнатах и коридорах. Многоутомительны бывали дни похорон, приходилось решать: заехать ли только утром на вынос из квартиры и сделать для вида несколько шагов за траурной колесницей, или так рассчитать время, чтоб словчиться попасть к концу отпевания в один из монастырей. Весной приходилось бывать на свадьбах, где уже в церкви шли оживленные разговоры, ничего общего с «таинством брака» не имевшие. Если ко всем этим светско-религиозным обязанностям прибавить добрый десяток так называемых царских дней, когда приходилось в полной парадной форме являться по наряду в Исаакиевский собор, то можно составить себе некоторое представление о том, что заставило Гришу Черткова одобрить мое бегство из полка.

Три раза обернулся для меня годовой цикл этой жизни, и я с ужасом спросил себя, выдержу ли четвертый.

Отвести душу можно было только с Гришей Чертковым, племянником толстовца Черткова, моим старшим офицером в эскадроне.

— Взгляни,— говорил он мне, показывая на обеденный стол артели,— кто сидит во главе стола, кто удовлетворяется подобной жизнью и засиживается в полку на десятки лет. Все, кто поспособнее, бегут отсюда, устраивают свою жизнь иначе... В каждом эскадроне по одному, много — по два любителя строевого дела, а для остальных полк и высший свет только трамплин для прыжка в губернаторы или просто способ убить время.

— А я вот решил готовиться в академию. А то завязнешь, как завязли в полку наши милые старички.

— Да, конечно, академия,— задумчиво ответил Чертков,— но не люблю я «моментов».

Так называли тогда генштабистов за пристрастие многих из них к таким выражениям, как «надо поймать момент», «это момент для атаки», и т. п.

(Конец темы: Кавалергарды, по воспоминаниям графа Игнатьева А.А.)

От себя добавлю граф Игнатьев А.А.- молодец.

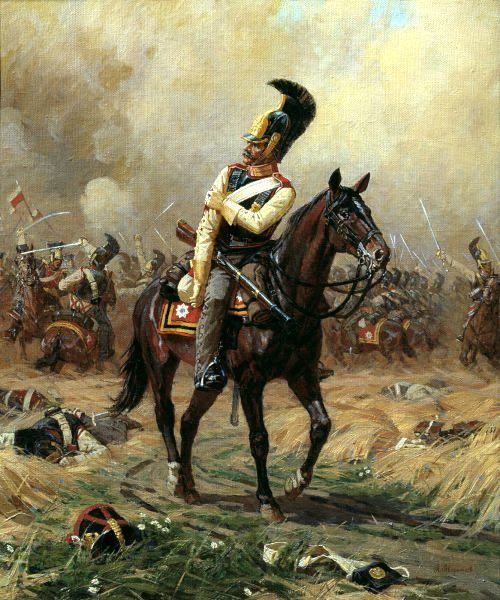

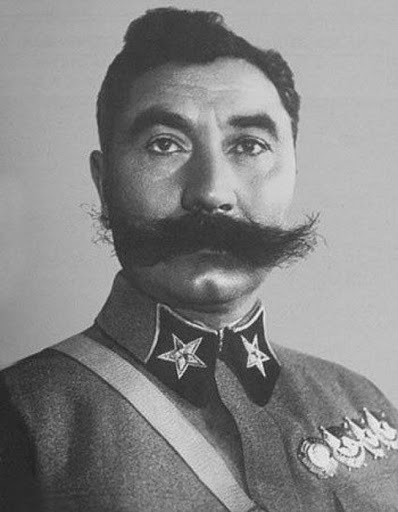

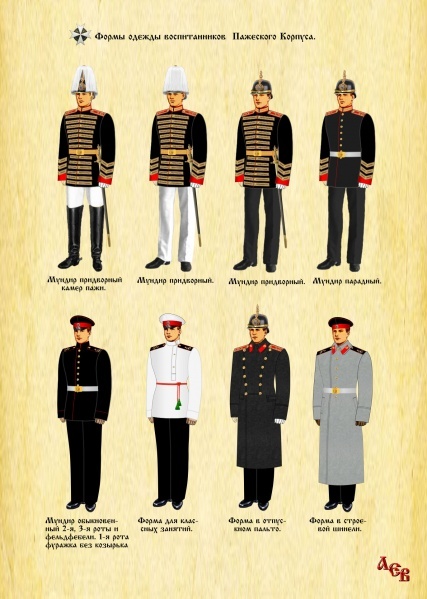

Немного рисунков, тема "Кавалергарды":

Битва при Фридланде

Кавалергарды Александра I в 1805 году_ рядовой и унтер-офицер

Кавалергард 1812 году.

Картина художника Виктора Болтышева _Бородино. Кавалергарды в бою.

Картина художника Ю.А. Аверьянова _Раненый кавалергард_

Дополнение к воспоминаниям графа Игнатьева А.А.

Мирные будни гвардейцев продолжались на протяжении ста лет. Жизнь шла своим чередом: менялись полковые командиры, приходили и уходили офицеры, изменялась штатная структура и наименование. С 1894 года полк именуется Кавалергардским Ее Величества государыни императрицы Марии Федоровны. Кавалергарды украшали своим присутствием парады и императорские смотры, несли службу при дворе, оживляли жизнь общества российской столицы.

Такое придворное существование продолжалось до трагического лета 1914 года. Маховик Первой мировой уже начинал раскручиваться. 21 июля 1914 в казармах на Шпалерной улице Петербурга был отслужен напутственный молебен. В ту же ночь первый эскадрон кавалергардов грузился в вагоны на Варшавском вокзале. По прибытии на фронт гвардейцы вошли в состав правой группы армейской конницы 1-й русской армии и вскоре участвовали в разведке боем за пограничной рекой Ширвинт.

Однако свой первый в череде грядущих сражений настоящий бой Кавалергардский полк принял 6 августа 1914 года у деревни Каушен. В атаку на противника кавалергарды пошли конным строем, но немецкая артиллерия поставила мощный огневой заслон. Пришлось отходить. В рядах полка появилась нервозность, и задние взводы стали наскакивать вперед. Тогда корнет Веселовский крикнул солдатам: "Кавалергарды галопом не отходят!" Этих слов оказалось достаточно, чтобы люди успокоились. Спешившись, гвардейцы под плотным пулеметным и артиллерийским огнем снова пошли на противника. Впереди цепей с обнаженной шпагой шел командир полка генерал-майор князь Александр Долгоруков. Приходилось останавливаться, залегать, окапываться. Прорвать оборону немцев удалось только, когда на помощь подошли конногвардейцы и атаку поддержала гвардейская артиллерия. Ровно через неделю Кавалергардский полк штурмом взял знаменитый по кампании 1807 года город Фридлянд.

По дорогам Первой мировой войны полк пройдет от Августовских и Козлово-Рудских лесов до Варшавы, Петракова и Свенцян, несколько раз сменит свою подчиненность, что порой не поддавалось никакой логике. Вскоре будет трудно признать в окопах тех самых блестящих гвардейцев— всадников, личную стражу российского императора.

Артиллерия, пулеметы, химическое оружие оказались непосильным противником для конницы. Белые мундиры и золотые кирасы сменились формой цвета хаки, а обучение действиям в конном строю изменилось на окапывание, перебежки, переползания. Пехоты в действующей армии требовалось гораздо больше, чем кавалерии. В мае 1916 года формируется стрелковый дивизион, состоящий из четырех пеших эскадронов. Офицеры 1-го эскадрона пришли из Кавалергардского полка, поэтому его называют кавалергардским.

В июле 1916 года участвуют в Брусиловском прорыве в районе Ковеля. Все задачи кавалергарды выполняют с честью, но вскоре у деревни Кроватки их меняют пехотинцы Иркутского пехотного полка, и полк выходит в тыл. 5 марта 1917 года в полк пришла телеграмма об отречении императора. Больше гвардейцам воевать не пришлось — в стране начинается революция…

Воюющая армия разлагается на глазах, дисциплина в частях и подразделениях стремительно падает. С марта 1917 года Кавалергардский полк охраняет железнодорожные станции Шепетовка и Казатин, да вот только не от немцев и австрийцев, а от российских дезертиров. И хотя первые волны дезертиров были остановлены и на станциях наведен порядок, через некоторое время кавалергардам остается только быть свидетелями неслыханного позора русской армии. В полк зачастили всевозможные агитаторы разных мастей, призывая "низложить последний оплот царизма", сохранивший боеспособность, — Кавалергардский полк.

В дивизионах кавалергардов проходят митинги солдат, на которых те постановили выразить недоверие офицерскому составу и заменить его на более демократичный. Многие из офицеров начинают покидать полк, не став ждать большевистской смуты. К ноябрю в полку остается всего лишь четыре офицера, которые покинули расположение части 3 ноября.

Владимир Звягинцев писал в своей книге "Кавалергарды в Великую и Гражданскую войну": "С отъездом последних офицеров, порвалась последняя связь с прошлым. Душа полка отлетела. Полк умер…"

Но кавалергарды остались в искусстве, книгах и т.д. как образ чего-то хорошего, красивого и надежного. Может быть благодаря игре И.Костолевского и песне Б.Окуджавы

Ну и как сейчас модно костюмированные балы: Костюм "кавалергард Дантес" (кавалергард которого помнят!?)

Описание: Костюм "кавалергард Дантес"

Военный мундир кавалергарда Дантес состоит из белого габардина, однобортный с красным кантом, короткий, с «ласточкиным хвостом» сзади. Воротник – стойка, манжеты и фалды из красного габардина. На воротнике и манжетах из серебряного галуна «катушки». Эполеты серебряные с мягкой бахромой. Брюки из белого габардина с красным кантом. Пуговицы серебряные. Военные ботфорты, серебряный пояс с кистями. Двууголка.

http://www.prokatkostumov.ru/kostumy.html?itemid=403