Вопросы мобилизации и военной логистики русского Средневековья

Статья военного историка К.А. Жукова "Пешцы, полци городовые, дворы княжьи", посвященная военному делу Древней Руси и роли пеших ратей

Точкой настоящей беседы является формирование раннего типа служилого сословия на Руси и участия в военных предприятиях пеших ратей. На самом деле, эти вопросы напрямую связаны, каким бы странным ни показался подобный логический скачок; казалось бы — пехота русского классического Средневековья напрямую противопоставлена боярско-княжеской военной аристократии.

Трудно не согласиться с наблюдением В. Пенского о доминировании пешего войска в период IX-X вв., которое общепринято в настоящий момент. Пешее войско имело характер милиционного ополчения. Т.е., все свободные граждане «славиний» - вождеств славян раннего Средневековья. (Славинии или Склавинии, Славии — обозначение социально-политических объединений славянских племён и областей их проживания по сведениям византийских источников VII—X вв. Вождество (англ. Chiefdom) — «автономная политическая единица, включающая в себя несколько деревень или общин, объединенных под постоянной властью верховного вождя», прим.ТС) мужского пола обязаны были иметь боевое снаряжение, согласно своему достатку. Обладание оружием, собственно, отличало полноправного члена общества от всех остальных социальных страт. Участие в общих военных предприятиях — это не только маркер свободного человека, но и определяющий фактор его веса в сообществе. В это отношении «славинии» не отличались от античных политий, пока они находились на схожем уровне экономического развития.

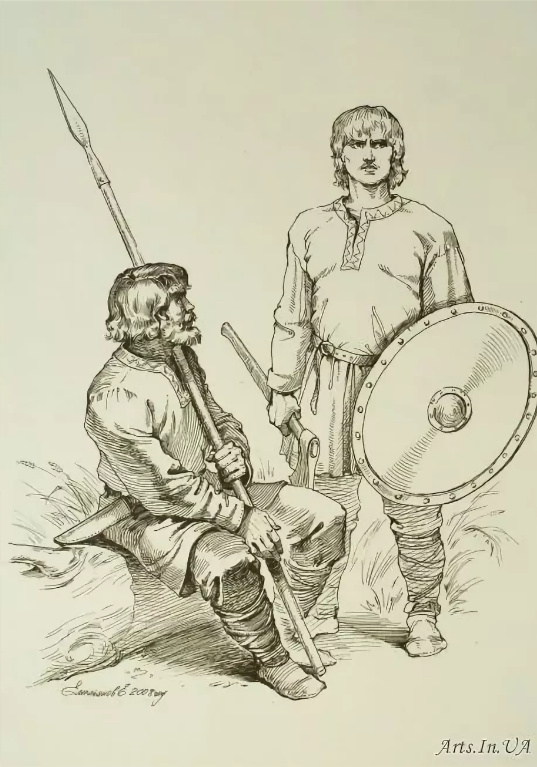

Атака дружины древних русских воинов, X век.

Единственно возможной формой участия в военных предприятиях было выступление в качествен пехоты. Дело в том, что Северо-восточная Русь — территория, где не водится лошадей в дикой природе. Следовательно, коней требовалось завозить, а качественные боевые кони были не только очень дорогими, но и очень редкими, а значит, не подходили для оснащения войска. Не взирая на отличное знакомство с конницей, например, Хазарского каганата, которому большая часть славиний платила дань в VIII-X вв., каких-то работоспособных аналогов будущая Русь создать не могла.

Древнерусский воин. Вторая половина X века. По материалам Т.А.Пушкиной, Смоленская обл, Гнездовский археологический комплекс.

Всадник в кольчуге, шлеме, с копьём, мечом и луком был царём полей, но, только в случае относительно массового использования. Бедность земли и отсутствие товарного количества боевых коней не позволяли скопировать хазарскую боевую технику. Воин, изображённый на хазарском (?) блюде из клада в Надь-Сен-Миклош (VIII в., Румыния) был крайне желательным, но недостижимым ориентиром.

Блюдо из Надь-Сен-Миклош, Румыния, VIII в., предположительно хазарского происхождения.

Выходом было формирование милиционных ополчений, которые были организованы и снаряжены или по образцу древних славянский войск — лёгкой пехоты с метательным оружием; или, виде новшества VIII-IX вв. — на основе военной традиции «руси в узком смысле» — скандинавских колонизаторов.

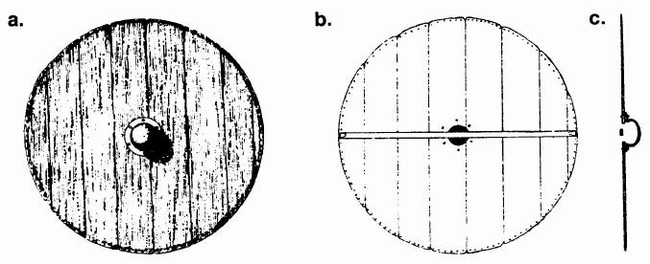

Тактика сплочённых пеших фаланг с большими круглыми щитами и копьями отрабатывалась в среде древних германцев со времён выделения из из общей ясторфской археологической культуры в III в. до н.э., а ко временам Раннего Средневековья была доведена до совершенства. Основой потребного снаряжение выступал круглый щит с кулачным хватом, который обеспечивал центральный стальной умбон. Наличие щита делало человека достаточно снаряжённым для участия в фаланге. Всё остальное защитное вооружение было крайне желательным, но не обязательным — щит выступал основой строя и личной безопасности.

Обучение мальчика обращению с мечом и щитом, X век. По материалам древнерусских и скандинавских погребений.

С конца эпохи Венделя VIII вв. в Скандинавии распространяется крайне дешевый и примитивный плоский щит в противоположность выпуклому, многослойному щиту континентальных держав — франкского королевства и Византии. Самым дорогим его элементом был стальной умбон — вполне доступная деталь для любого свободного члена общины. Всё остальное — набор из деревянных планок, деревянная же центральная рукоять, выступавшая заодно и силовым каркасом для всей конструкции и кожаная обтяжка — всё это было решаемой задачей. Тем более, что славяне (да и скандинавы), жившие в местах, крайне обильных лесом, традиционно хорошо работали по дереву, т.е., примитивный щит мог быть собран «на месте», усилиями членов общины.

Щит из захоронения в Gokstad, Вестфолд, Норвегия, 905 н.э. Диаметр 94 см (Nicolaysen 1882).

а. Вид спереди . Тип умбона - Rygh 564. b. Обратная сторона; видны отверстия для прикрепления обода (обшивки) и одна деревянная планка, служащая рукоятью – остальные элементы усиления конструкции, видные на фото, являются современными добавлениями.

с. Разрез-вид сбоку

Реконструкция щита эпохи викингов.

Основные типы умбонов, имевших хождение на Руси Х в.

Основой наступательного вооружения было копьё — средство дистанционной доставки поражающего элемента до цели. При коллективном применении в строю копьё было страшным, почти абсолютным оружием всего Средневековья. Согласно данным Рипуарской правды (законодательства королевства франков) щит и копьё имели характер комплиментарной пары и оценивались именно так — комплектом. Стоимость их в VIII в. составляла 1 солид. Для сравнения, меч в ножнах стоил 7 солидов.

Вспомогательным оружием основной массы общинного ополчения был топор, гораздо реже — меч, дорогой атрибут аристократического, профессионального воина. Кольчуга, шлем — всё это при наличии щита оказывалось необязательным элементом. Воинский коллектив, действующий, как единое целое, прикрытый щитами, ощетинившийся копьями мог решить все или большинство тактических задач в своём регионе, в своё время. Экипаж скандинавского драккара в 30-60 бойцов выступал «молекулой» подобного ополчения, будучи самостоятельно боевой единицей, примерно равной тому, что могла выставить низовая структура «сухопутной» славяно-русской общины.

Ориентировочная цена этого условного «взвода» во франкских ценах примерно равнялась 3-4 солидам на рядового воина, а скорее всего, дешевле, из-за относительно простой конструкции щита. Много это или мало? Сравнимые цены у франков давали 1 солид за корову. Таким образом, вооружение 50 пехотинцев стоило примерно 150-200 коров. Однако если сравнить со снаряжением всадника в 30-35 солидов на человека, что даёт до 1750 солидов на такую же численность. В условиях Руси милиционная пехотная схема была явно предпочтительной.

Так сложилась первичная организация русского ополчения, которая, господствовала с VIII до X века — начала активной экспансии северного субстрата на юг и восток. Основой её было ополчение, скорее всего, состоявшее из скандинавских колонизаторов — собственно руси, с вовлечением наиболее активных элементов соседей славян. В первый период было характерно массовое, почти поголовное вовлечение свободных общинников. Военные предприятия на Северо-востоке носили локальный и крайне ограниченный характер, затрагивая в итоге всё местное население прямо или опосредованно. Локальный же характер позволял доставить до места боя достаточно высокий процент общинников, которым не требовалось отрываться надолго от хозяйства и совершать затяжные манёвры.

Знатный скандинавский воин русской дружины. Середина X века.

В первый период внутри общины уже складывается профессиональный, аристократический субстрат, как отрицание всеобщего ополчения. Им были мобильные отряды скандинавов — викингов. Именно эти люди осуществляли международную торговлю и военные на колоссальном участке от Балтики до Каспия, иногда вторгаясь в Европу — вплоть до Испании. Понятно, что подобные коллективы имели профессиональный характер, не занимались сельским хозяйством и ремеслом (как значительная часть скандинавских колонизаторов на территории будущей Руси) — с одной стороны. С другой — на первом этапе они были крайне малочисленны и не могли играть решающей политической роли.

Древнерусский дружинник в распашном кафтане из ткани с набойкой. Вторая половина X века. По материалам Т.А.Пушкиной, Смоленская обл., Гнездовский археологический комплекс, погребение Дн-4.

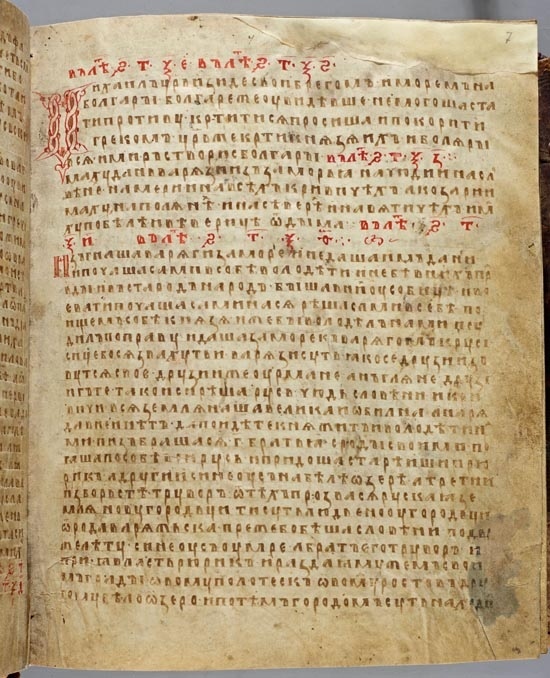

Начало второго этапа маркирована весьма говорящей записью в Повести Временных Лет:

«В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали дань с чуди и со славян, и с мери, и со всех кривичей, а хазары брали по серебряной монете и по белке от дыма.

В год 6370 (862). Изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть.»

Это означает, что по условной хронологии Летописи, к 859 г. скандинавские варяги обложили данью соседние славянские и фино-угорские племена, а значит, был предпринят первый шаг внешней экспансии. Подобный шаг предполагал выделение относительно крупных воинских контингентов, способных выступить в глазах летописца аналогом хазар, уже бравших дань на данной территории. Способность дать отпор отрядам профессиональных воинов, как минимум, предполагала высокую степень организации местных автохтонов в военном плане. Говорить о складывании собственной военной аристократии у славян не приходится в силу полного отсутствия подобного материала в захоронениях и раскопках городищ. Однако племенное ополчение «славиний», видимо, относившееся к первому периоду местного милиционного войска, оказалось вполне способно для решения сиюминутных локальных задач, даже в соперничестве с профессиональными дружинами викингов.

Далее последовало знаменитое призвание варягов:

«И не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица и стали воевать сами с собой. И сказали они себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью подобно тому, как другие называются свей, а иные норманы и англы, а еще иные готландцы, - вот так и эти прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами и взяли с собой всю русь, и пришли к славянам, и пришел старший Рюрик, а другой - Синеус - сел на Белоозере, а третий - Трувор - в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. »

Страница Лаврентьевской летописи 1377 г. с повестью о призвании варягов.

То, что летописец в XII в. — через 250 лет после описываемых событий, выделил главное — образование «волостей» — княжений, говорит о сложении протогосударственных или раннегосударственных образований со всеми положенными атрибутами, включая, войско. Войско это включало в себя всеобщее ополчение первого периода, но не могло не выделить особую роль и значение профессиональных контингентов.

Воины дружины Святослава в Болгарии,вторая половина X века.

Контроль за огромной территорией (по средневековым меркам) — от кривичского Смоленска (Гнёздова), мерьского Ростова (Саарского городища), до словенского Новгорода (Рюрикова городища) и интернациональной Ладоги требовал наличия постоянных формирований, который ходили в полюдье, охраняли важные города и в целом — границы. Большая территория и регулярно собираемые налоги давали концентрацию прибавочного продукта, который и обеспечивал увеличившиеся профессиональные отряды воинов.

Воины эти всё ещё действовали пешими, как было принято в скандинавской традиции эпохи викингов. Но уже начало X в. даёт массовый археологический материал воинских захоронений и находки военного характера в городских слоях. Начиналась уже не колонизация, а нарастающая экспансия. С расширением на юг, процент воинских контингентов не падал. Например, в материалах Шестовицкого могильника под Черниговом 19% захоронений из исследованных имеют предметы вооружения. Это ясно указывает на то, что роль и размеры профессиональных отрядов выросли чрезвычайно.

Знатный воин дружины русов. Конец X – начало XI века. По материалам погребений могильника Шестовицы, Черниговской обл.

Экспансия времён князя Олега продолжилась при Игоре и Ольге, которая учредила систему погостов — сёл, где собиралась установленная дань для ежегодного сбора княжескими представителями. Усилия князей: от Олега до Святослава Игоревича были направлены на установления контроля за всей протяжённостью пути из варяг в греки. Борьба за Днепр и выход к Чёрному морю предпринималась военными контингентами второго периода.

Первостепенную роль здесь играли профессиональные отряды. Содержали их «большие люди» — князья и бояре на постоянной семейной основе, которая хорошо описана в «Германии» Тацита. Русский язык сохранил чрезвычайно говорящий термин: «дружина», который полностью описывает характер подобных коллективов. Их особенностью, видимо, можно считать весьма серьёзное снаряжение, в среднем не уступавшее франкскому «рыцарскому», византийскому или хазарскому, конечно, с поправкой на пеший, а не кавалерийский бой. В постоянный обиход входят кольчуги, восточные пластинчатые доспехи, шлемы, зачастую, тоже восточные или, напротив — центрально-западноевропейские. Купить подобное снаряжение рядовой воин не мог, полностью будучи зависимым от своего господина. Единственной возможностью обрести драгоценное оружие был военный грабёж и\или удачные торговые операции.

К середине Х в. широкое заимствование разнообразной передовой военной техники сильно изменили исходный скандинавский облик дружин. В их снаряжении появился массированный восточный (хазарский и византийский) элементы. Вместе с распашными кафтанами, сфероконическими шлемами салтово-маяцкого облика, венгерскими сумками-ташками и наборными «геральдическими» поясами, дружина восприняла развитое конское снаряжение и самих коней. Первые попытки применить воинов в конном строю состоялись в ходе византийского похода Святослава и были неудачны. Однако всё было готово к переходу к третьему периоду формирования войск.

Второй период можно описать в терминах формирования более широкого круга военных-профессионалов — княжеских дружин, которые играют всё большую роль. При этом, традиционное пешее ополчение никуда не делось, продолжало оставаться важным и наиболее многочисленным компонентом «армии». Тем не менее, именно дружины составляли самый мобильный и боеспособный костяк вооружённых сил. Второй период продолжался с конца IX-нач. XI вв.

Всадник Хазарского каганата из богатой аланской семьи. Середина IX века. По материалам С.А.Плетневой, Дмитриевский археологический комплекс, катакомба №106

Им стало создание конницы. Она не являлась гарантией успешных действий — вспомним поражения Ярославичей в 1061 г. и 1065 г. на р. Альте. Но это была единственная гарантия сколько-нибудь успешного действия на международной арене.

С конным боем русы были хорошо знакомы уже к концу Х века. К началу XI столетия он превратился в главный способ боя княжеских дружин. Этот процесс был чрезвычайно быстрым — не дольше жизни одного поколения. Если некий гипотетический Хакон, бившийся пешим в войске Святослава, видевший лошадь только в качестве удобного средства передвижения, дотянул бы до 1010-20 гг., он мог увидеть, как его сын — гипотетический Мстислав, вместе со славянским именем воспринял чисто конную традицию боя. Отныне, «вой» — воин мог считаться таковым только тогда, когда умел воевать на коне и имела самого коня вместе с положенным снаряжением.

Реконструкция материалов захоронения из кургана Чёрная могила, Чернигов. 950-960 гг. Автор О. Фёдоров.

Сей важный рубеж большинство русского войска преодолеть не смогло в силу скудости материального базиса. Посадить на боевых коней традиционное ополчение было невозможно по чисто экономическим соображениям. Люди, способные приобрести боевого коня, который стоил в 3-5 раз дороже рабочей лошади, седло со стременами и тяжёлый доспех разом превращаются в недосягаемую для основной массы населения элиту.

Это отражается как в археологии, так и в законодательстве. Если «Правда» Ярослава, созданная в 1016 г. разделяет штраф за убийство так:

«Аже убиеть мужь мужа, то мьстити брату брата, любо отцю, ли сыну, любо братучадо, ли братню сынови; аще ли не будеть кто его мьстя, то положити за голову 80 гривенъ, аще будеть княжь мужь или тиуна княжа; аще ли будеть русинъ, или гридь, любо купець, любо тивунъ боярескъ, любо мечникъ, любо изгои, ли словѣнинъ, то 40 гривенъ положити за нь.»

Киевский дружинник X века. По материалам раскопок М.К.Каргера Десятинной церкви Киева, погребение №108.

То уже Пространная редакция (Правда Ярославичей ок. кон. XI-нач. XII вв.) имеет следующее добавление:

«О ремественицѣ и о ремественицѣ. А за ремественика и за ремественицю, то 12 гривенъ.

А за смердии холопъ 5 гривенъ, а за робу 6 гривенъ.»

Мы видим, что жизнь свободного крестьянина — смерда приравнена к жизни холопа — раба, и стоит она в 16 раз дешевле жизни «княжа мужа». Для сравнения: угон коня стоил 3 гривны — не сильно дешевле убийства крестьянина. Убийство ремесленника — 12 гривен, как представителя квалифицированной рабочей силы.

Кстати, археология почти однозначно говорит о дифференциации даже городского (или городищенского) населения. Ремесленный и сельхоз инструмент в жилище крайне редко соседствует с предметами вооружения. И наоборот — в жилище воина крайне редко встречаются инструменты производства.

Таким образом, основная масса населения — крестьяне, составлявшие до 95%, были почти начисто выключены из круга военнообязанных. При таком чудовищном имущественном и социальном расслоении не было и речи о покупке профессионального снаряжения. Не могло быть и речи о выдаче такого снаряжения из княжеских арсеналов — слишком неравновесным было общественное положение.

продолжение в следующей части...

Баяны

257K постов14.4K подписчиков

Правила сообщества

Сообщество для постов, которые ранее были на Пикабу.