Сорок Первый. О каком самолёте писал Симонов?

79 лет назад – 30-го июня 1941 года – произошёл воздушный бой над Белоруссией, многократно потом описанный в художественной литературе, а затем и воспроизведенный в кинематографе. К сожалению, при этом «многократном описании» была допущена существенная ошибка, из-за которой стало невозможным установить главное: кто именно, какая воинская часть (с нашей стороны) принимала участие в этом замесе. Точнее, установить-то установили, но совершенно неправильно.

Речь, конечно же, о романе Константина Симонова «Живые и Мёртвые». Те, кому доводилось просматривать эту книгу или снятый по ней фильм, могут без труда припомнить описанный в самом начале воздушный бой с участием 6-ти (вернее – 9-ти) наших бомбардировщиков, которые были сбиты немецкими истребителями. Для тех, кто в силу своего возраста или кругозора, ни с чем подобным не сталкивался, я позже приведу небольшие фрагменты текста. Но сначала уточним, в чём суть проблемы.

После войны, когда начал создаваться посвященный ей корпус литературы эпического характера, как-то само собою потихоньку выяснилось и установилось, что речь идёт о машинах 212-го дальнебомбардировочного авиаполка, из состава 52-й дивизии 3-го корпуса Авиации Дальнего Действия. Этот полк, под командованием будущего маршала (а тогда ещё подполковника) Голованова базировался на аэродром Смоленск. И, кстати, в нём тогда служил брат моего деда – Александр Лисичкин, о котором я рассказывал ранее, он был сбит 24 июня 1941 года.

Начальник штаба этого 212-го авиаполка, Николай Богданов, в своей книге мемуаров «В небе гвардейский Гатчинский» заявил совершенно безапелляционно, что Симонов писал именно о них. Например:

«… День 30 июня был для нас снова днем тяжелых потерь… В том числе был сбит экипаж Ищенко. Он и Квасов сумели приземлиться на парашютах и выбраться на дорогу… В это же время, на их счастье, на передовую ехали военный корреспондент Константин Симонов и несколько командиров. Они видели воздушный бой и поспешили на помощь летчикам. Через много лет в романе «Живые и мертвые» Симонов — отступив от документальной точности, насколько того требует правда художественного повествования, — опишет этот эпизод. Андрей Иванович Квасов прочтет книгу, и они встретятся с автором, вспоминая в дружеской беседе этот горький и трудный день ...».

Косвенно это подтверждает и сам Симонов, записавший в своём фронтовом дневнике:

«… 30 июня 1941 года, самоотверженно выполняя приказ командования и нанося удар за ударом по немецким переправам у Бобруйска, полк, летавший в бой во главе со своим командиром Головановым, потерял 11 машин …».

Почему же я сказал – «косвенно подтверждает», и почему Богданов оговорился, что Симонов «… отступил от документальной точности, насколько того требует правда художественного повествования…»? В чём состоит «отступление», по мнению Богданова?

Тем более, что в дальнейшем этот тезис был растиражирован или, говоря современным языком, вброшен везде, но уже без оговорок насчёт «отступления от точности». Даже в статьях Википедии, и в обычных человеческих статьях, и в форумных дискуссиях, заходит ли речь о 212-м авиаполке, о Голованове или о самолётах «Ил-4» (на которых этот полк летал) – можно встретить фразу:

«… кстати, именно об этом полке, и об этом самолёте говорится в известном романе Константина Симонова…».

А «документальная неточность» заключается в том, что у Симонова прямым текстом назван совершенно другой тип самолёта, а именно: «ТБ-3»! И это всё меняет, просто потому, что в 212-м авиаполку никаких «ТБ-3» сроду не было и быть не могло. Это элитное соединение, пилотный проект по созданию советской Стратегической Авиации, под личным патронатом Сталина запущенный в начале 1941 года. Тогда как устаревшие «ТБ-3», эксплуатируемые с начала тридцатых годов, были сняты с производства ещё в 1937 году, и кое-где ещё доживали свой век, потихоньку списываемые в утиль. По официальным данным, на 22-е июня 1941 года этих машин было в составе Западного фронта: 199 штук, из них «в неисправном состоянии» (окончательно сдохших) – 98, т.е. ровно половина.

Значит, если Симонов ничего не путает, то он наблюдал воздушный бой не головановского 212-го авиаполка, а какого-то другого! И неужели всем «Какая Разница» - какого именно полка?

Компромисс нашли достаточно быстро: мол, Симонов ничего не понимал в самолётах, поэтому напутал, отступил от документальной точности ради художественного вымысла. Зачем-то на страницах своего романа взял и заменил реальные «Ил-4» на какие-то никому не нужные «ТБ-3».

Так ли это, попробуем разобраться. Очевидно, я здесь лицо заинтересованное, ведь мой родственник летал как раз на «Ил-4» в 212-м полку. Но, как заявил Президент из России 11-го декабря 2019 года на заседании организационного комитета «Победа»:

«… Мы должны сделать всё для того, чтобы были созданы условия, которые не позволили бы ничего в будущем повторить подобного. А для этого… прежде всего, нужно продвигать правду о тех трагических событиях».

Идя в русле данной политики, мы не будем привязываться к чьим-то родственникам. И сразу скажем, что перепутать эти два самолёта не мог даже Симонов. Это машины с разных планет.

Дело в том, что «ТБ-3», это не просто самолёт. Это Легенда, Символ Эпохи, гордость страны, как в более поздние годы – Белка, Стрелка и Гагарин. Его прародителем был «Юнкерс-24» (на нашем рынке называвшийся «ЮГ-1»), из которого сначала родился «ТБ-1» в рамках советско-немецкого сотрудничества по договору от 1922 года, подписанного в итальянском Рапалло. Уже на основании этого «ТБ-1», инженеры фирмы «Фокке-Вульф» и создали воспетый Симоновым «ТБ-3», производившийся серийно с 1932 года на юнкерсовском заводе в Филях (ныне это Ракетный центр имени Хруничева) из дюралюмина (на нашем рынке – «кольчугалюминий», по названию завода Юнкерса в Кольчугино, ныне это градообразующее ЗАО «Кольчугцветмет»).

Этот гигант, с четырьмя моторами «БМВ», послужил прототипом сразу для целой плеяды германских и советских тяжёлых бомбардировщиков, потом участвовавших во Второй Мировой войне, в том числе Пе-8 (с английскими моторами «Бристоль») и Фокке-Вульф-200 «Кондор».

«ТБ-3» был первым в мире четырехмоторным свободнонесущим монопланом-бомбардировщиком с двигателями, установленными в ряд по размаху крыла. Он установил несколько мировых рекордов, в том числе по длительности непрерывного полёта (18 часов 30 минут) и грузоподъёмности в сочетании с высотой:

- 11 сентября 1936 года — поднял 5000 кг на высоту 8116 м, улучшено до 8980 м 28 октября.

- 16 сентября 1936 года — 10 000 кг на высоту 6605 м.

- 20 сентября 1936 — 12 000 кг на высоту 2700 м.

К началу Великой Отечественной войны он безнадёжно устарел потому, что его максимальная скорость была меньше, чем у иных автомобилей в наше время: у земли 177 км/ч, на высоте 3000 метров – 197 км/ч, тогда как немецкие истребители легко разгонялись более чем 400. Именно это фирменное качество «ТБ-3» - огромные размеры и низкую скорость – описывает Симонов в своём романе, приведём отрывок:

«… Над лесом с медленным густым гулом проплыли шесть громадных ночных четырехмоторных бомбардировщиков ТБ-3. Казалось, они не летели, а ползли по небу …

... Что думали сейчас летчики на этих тихоходных ночных машинах, на что они надеялись? Что они могли сделать, кроме того, чтобы вот так тянуть и тянуть над лесом на своей безысходно малой скорости, надеясь только на одно – что враг вдруг зарвется, не рассчитает и сам сунется под их хвостовые пулеметы …

… второй «мессершмитт» еще раз прошел над бомбардировщиком и зажег его. … из бомбардировщика один за другим вывалилось несколько комков, один камнем промелькнул вниз, а над четырьмя другими раскрылись парашюты.

… Шестой, последний бомбардировщик растаял на горизонте. В небе больше ничего не было, словно вообще никогда не было на свете этих громадных, медленных, беспомощных машин…

… В небе показались шедшие к Бобруйску еще три ТБ-3, на этот раз в сопровождении одного нашего истребителя… ».

В этом описании, поставьте вместо «ТБ-3» любой другой самолёт – и текст сразу потеряет смысл. Других таких просто не было на свете.

В противоположность ему, «американский» Ил-4, стоявший на вооружении 212-го авиаполка, был машиной следующего поколения. Он создавался уже в рамках сотрудничества с США, которые сменили Германию на нашем рынке авиационных технологий после 1933 года. Введенный в эксплуатацию прямо перед войной – в 1940 году, «Ил-4» делался на построенном американцами заводе в Комсомольске-на-Амуре по технологии лицензионного транспортника «Дуглас-ДС-3» (на нашем рынке «Ли-2»), обладал скоростью под 300 км/ч, и имел значительно меньшие, вернее – как раз нормальные, размеры. Если сравнить размах крыла, то у «Ил-4» он был 28 метров, у «ТБ-3» почти 40 метров, а, скажем, у нынешнего «Ту-95» этот показатель 50 метров.

Ещё одна важная цифра: экипаж «Ил-4» составляют 3 человека, тогда как Симонов пишет о 5 выпрыгнувших парашютистах. Экипаж «ТБ-3» был 8 человек, но он мог взлететь и с 5-ю, либо ещё трое не выпрыгнули.

Таким образом, менее всего похоже на то, что Симонов якобы наблюдал бой головановских «Ил-4», а потом зачем-то переписал так, словно бы видел «ТБ-3». Он явно видел именно «ТБ-3», а значит – не 212-й авиаполк, а какой-то другой. Попробуем его установить.

Никаких фамилий Симонов не называет, кроме некоего «генерал-лейтенанта Козырева», командира авиадивизии, который от отчаяния вылетел лично на том самом одиноком истребителе, чтобы хоть как-то прикрыть беспомощные бомбардировщики. Считается, что Козырев – вымышленная фигура, вернее – собирательный образ, в котором можно угадать нескольких известных генералов авиации. В книге В. Е. Звягинцева «Трибунал для сталинских соколов» высказывается предположение, что это был С. А. Черных, командир 9-й смешанной авиадивизии Западного фронта.

Эта дивизия к началу войны базировалась на Белосток, практически у самой границы, первая подверглась немецкому удару, затем её остатки под руководством С.А.Черных перелетели на аэродром в посёлке Сеща, Брянской области, в 140 км южнее Смоленска.

И тут мы с вами внезапно добрались до сути. В те дни на знаменитой авиабазе в Сеще, о которой снят замечательный фильм «Вызываем огонь на себя», и где сейчас паркуются «Русланы», там перед войной стоял 3-й тяжёлый бомбардировочный авиаполк, вооруженный, как вы уже догадались, именно «ТБ-3», под командованием полковника Филлипова.

Можем предположить, что именно машины этого полка, 3-го тяжёлого, взлетевшие с аэродрома Сеща в сопровождении истребителя психанувшего генерала Козырева (Черных) – именно они описаны Симоновым как бомбившие переправы через Березину в районе Бобруйска. Не «вместо» головановского 212-го дальнего полка, а вместЕ с ним. От Смоленска и от Сещи одинаковое расстояние до Бобруйска – 250-270 километров, для авиации это практически рядом, и, как известно, туда бросили всех, кто мог летать.

Именно 6 машин «ТБ-3» и потом ещё 3, из состава 3-го тяжёлого бомбардировочного авиаполка, были сбиты на глазах у Симонова, и потом этот эпизод описан им в романе «Живые и мёртвые», и экранизирован – кругом только «ТБ-3».

Это не исключает возможность того, что ПОТОМ Симонов действительно встретил сбитый экипаж «Ил-4» Квасова и Ищенко из 212-го дальнего авиаполка, там кого только не сбивали над лесом – и наших, и немцев. Тем более, что Ищенко, в отличие от «Козырева» (Черных?) назван у Симонова прямым текстом, как горлопанивший в открытом эфире, и слышать его мог кто угодно и где угодно:

«… когда Козырев услышал в радионаушниках хорошо знакомый голос майора И Щ Е Н К О, старого товарища еще по Елецкой авиашколе: «Задание выполнили. Возвращаемся. Четверых сожгли, сейчас будут жечь меня. Гибнем за родину. Прощайте! Передайте благодарность Козыреву за хорошее прикрытие!» – он схватился руками за голову и целую минуту сидел неподвижно, преодолевая желание здесь же, в комнате оперативного дежурного, вытащить пистолет и застрелиться. Потом он спросил, пойдут ли еще на бомбежку ТБ-3. Ему сказали, что мост разбит, но есть приказ разбить еще и пристань с переправочными средствами; ни одной эскадрильи дневных бомбардировщиков по-прежнему нет под рукой, поэтому еще одна тройка ТБ-3 поднялась в воздух. Выскочив из дежурки, никому ничего не сказав, он сел в истребитель и взлетел. Когда, вынырнув из облаков, он увидел шедшие внизу бомбардировщики, целые и невредимые, это была одна из немногих минут счастья за все последние дни…».

Дело в том, что оба эти полка были частью одного и того же соединения – 52-й авиадивизии. В ней был ещё третий полк – 98-й дальнебомбардировочный, стоявший в Шаталово, но тоже на «Ил-4». В свою очередь, две дивизии (52-я и 42-я) входили в состав 3-го корпуса Дальней Авиации. Штаб корпуса базировался в Смоленске, и там же стоял 212-й авиаполк Голованова. Неудивительно, что именно этот полк перехватил на себя все лавры. А Симонова несправедливо обвинили в отступлении от документальной точности, в неспособности отличить «ТБ-3» от «Ил-4».

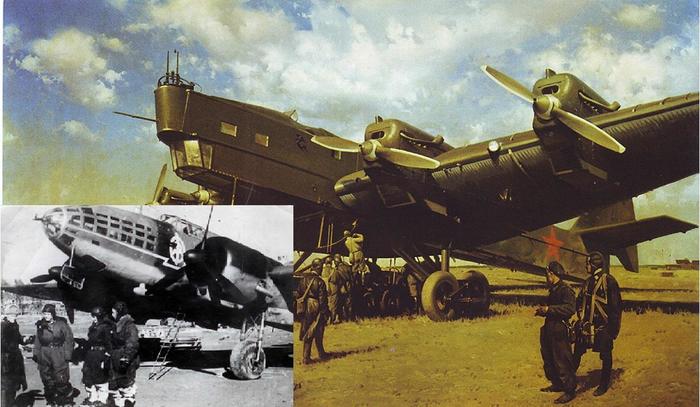

На фото к статье: ТБ-3, внизу слева Ил-4.

На интерактивной карте по ссылке отмечены места дислокации обоих «перепутавшихся» полков: