Русский солдат и сегодня тот же

Отрывки из Дневника

Я написал в рассказе о том, какие замечательные люди здесь на фронте, на передовой, разумеется, а не в военных ведомствах. И тут же испугался лжи и мысленно сказал себе: ничего замечательного, люди как люди.

И то, и другое – пошлость. Второе – даже большая. Люди – бойцы и командиры – конечно, в тысячу раз лучше, чем они же были в гражданской жизни; душевнее, грустнее, мягче. Вчерашний бандит и громила здесь, под давлением ожидания близкой смерти, обретает поэтическую мягкость обреченности. Надо видеть эту склонность к дружбе, откровенности, мужество, с которым они идут на смерть (не мужество, это чушь – относительное равнодушие), но в то же время помнить, что, сними с него военную форму, и он превратиться в себя прежнего. Будет бить по головам людей на улицах, матюгаться, хвастаться, скандалить и хлестать водку. Поэтому не стоит прислушиваться ко всем этим патетическим возгласам: «Какие люди!», «Вы посмотрите, какие люди!», «Есть ли где такие люди!»… Дайте кончиться войне, тогда и увидим, кто есть кто.

<...>

Мы работаем. В соседней комнате плачет, стонет, кричит и сморкается наша низкорослая, забавная хозяйка. Она получила извещение: на фронте погиб ее муж. Рядом с ней на кровати плачут, по-взрослому голосят и причитают ее маленькие дочки. Плачут безнадежно горько, потом поочередно выбегают во двор поссать и опять плачут, обращаясь друг к другу: «Ох, доченьки!», «Ох, мамынька!»…

<...>

Мужчина живет в вечном страхе: война, начальство, статьи, жена, борьба за существование. Мы все великие трусы и великие храбрецы. Мы имеем силу не сойти с ума, вернее, сойти с ума только наполовину!…

<...>

Мы въехали сегодня в двухэтажный дом. В комнатах висят оборванные провода, поломанная мебель, фикус, иссохший до того, что, когда его тронули, он рассыпался, на полу книги – по медицине, инженерии, справочник Хютте* и т. п. Масса стабильных учебников, тетрадок, исписанных аршинным детским почерком, членские книжки: профсоюза, МОПРа**, об-ва «Друг детей»… И всюду говно, даже на столе, печи, подоконнике, в колпаке висящей лампы. Я вначале не понимал эту страсть людей гадить на покинутых местах – домах, садах, дворах. Потом попробовал сам и нашел в этом удивительное удовольствие. В разрушенном доме приятно накласть не в одном углу, а всюду, насколько хватит, положить свой человеческий след.

<...>

Чем больше я сижу в этой грязи, вони и страхе, набираясь вшей и впечатлений, тем сокрушительней, больней, печальней, пронзительней и милей встает передо мной образ мамы.

<...>

Артиллерия отговорила и замолкла. Куда девались танки? Их должен был отправить начальник штаба, но, оказывается, его видели… на лошади, мчащимся в сторону подива*. Начальник штаба должен был посадить на танки десантников. Он беспечно послал людей во вторую просеку. А танки стояли в четвертой. Люди пришли – танков нету. Ну, сели, покурили. Покурили – и ушли довольные. С этого всё и началось. На танки посадили разведку. Танки пошли, когда противник уже успел оправиться после обстрела. Их встретили термитными снарядами. Наши все-таки ворвались в лес и закричали «ура». Пять блиндажей раздавили, а шестой никак. Из него и заклепали люки термитным снарядом. Четырех разведчиков сожгло на танке. Я их видел, когда их отодрали от брони и сбросили совсем рядом с НП. Они дымились и воняли горелым сладковатым мясом. У одного вместо лица страшная кровавая каша, торчат окровавленные мослы, у второго сорван череп и вырван весь мозг, и кожа с темени завернулась, как пергамент, на лоб, третий лежал кверху задницей. Штаны сгорели. Задница голая, вощеная и завиток кала. Распухшая мошонка. Мертвые сраму не имут, но эта унизительно похабная смерть невыносимо отвратительна и гнусна, от нее тошнит и нет никакой жалости – бешенство на то, что так унижают человека.

Итак, танки отступили. Пехоту расстреляли. А немцы сбросили с парашютом снайпера, который, казалось, опустился прямо на сосну и тут же стал обстреливать наш НП.

<...>

РАССКАЗ ТАТАРИНОВА

– Я ходил по лесу в тылах 52-й армии. Устал как собака. Выхожу к деревеньке. Деревеньки, собственно говоря, нет, немного навозу сбоку от дороги и две-три печные трубы. Вижу, землянка, вход завешен плащ-палаткой. Пересыльный санитарный пункт. А холод, метель,- что делать? Я так устал, нахолодался, что решил зайти туда, переночевать. Захожу. Мерцает коптилочка, санитарка и человек двадцать раненых, тяжело. Стонут, скулят. А запах! Вонь такая, что свет меркнет. У одного перебита держательная пружина, и он всё время валит в бинты, и скулит при этом. Гной, гниение. Каждые пятнадцать минут кто-нибудь умирает. Если он близко от выхода, девушка его выносит, вернее, вытаскивает за ноги, а если в глубине палатки, так оставляет. У нее весь фартук в крови и в лимфатических выделениях, а лет ей девятнадцать. Но в землянке тепло. Я хватил винища и заснул. Проснулся в восемь. Вонища такая, что я даже вспотел. Этот, который в бинты валил, умер. Остальные распустились – смердят и стонут. Я выбрался и от воздуха почти лишился чувств.

<...>

Потом мы шли с обеда и видели, как наш истребитель сделал иммельман, из него вошел в уродливый, непреднамеренный штопор, заныл голосом раненого лося и врезался в землю. Зрелище печальное, скучное и невообразимо противное.

<...>

Вчера вечером мы навещали Кеворкову. Она лежит в госпитале за стекольным заводом. Мы прошли большой заводской двор, полный разбитых машин и стекла, страшного в своей хрупкости.

Кеворкова лежит в палате вместе с мужчинами. Темно. В углу, между дверью и стеной, шевелится какое-то жуткое черное существо. Я здороваюсь. Она берет меня за руку слабой, цепкой ручкой и притягивает к себе. У нее поражено горло, она может только шептать, иногда грубо, надсадно откашливается. Я наклоняюсь и чувствую сильный запах гноя. Огромная, похожая на родимое пятно, синяя опухоль охватила половину лица. Бритая жалкая головка, на затылке чалма бинтов.

– Шишловский может пополнить свою коллекцию трупиков… – хрипло шепчет она.

– Что вы пустяки говорите,- отвечаю я, но меня почти тошнит от острого запаха гноя.

– Я совсем изуродована, – говорит она и начинает плакать.

Мы утешаем. Она откашливается, в горле ее что-то пульсирует, дергается, ей больно плакать, но и перестать трудно. В комнате темно, неуютно и страшно. Мишин просит меня зайти к доктору. Я обрадовался тому, что могу выйти из комнаты. Пока я искал доктора, затем говорил с ним о Кеворковой, я снова обрел бодрость и силу. Великая вещь – работа. Доктор – двадцатилетняя девчонка – без конца сыпала латинскими терминами. Я ничего не понял, но обилие латыни показывает, что дело плохо.

Я пришел, когда Кеворкова кричала:

– Я вся изуродована! Я навсегда урод!…

– Успокойтесь, я говорил с доктором. Вы отлично поправляетесь.

– Я знаю, мне легче, но я совсем изуродована. Я навсегда останусь уродом.

И она снова плачет, хрипит и кашляет.

– Увидите, у вас всё пройдет и голос восстановится.

– Я знаю, что восстановится,- шипит она,- но я урод, Вы понимаете, я урод!…

Безошибочным женским чутьем она угадала это. И было безнадежно убеждать ее. Врач сказал мне, что у нее скривится рот, улыбка будет сползать на одну сторону.

Из-под одеяла выпала ее узкая нога с крошечной ступней. На Кеворковой одето мужское белье, другой смены нет в палате.

Перед уходом она уговаривает нас взять шоколадные кубики и сухари. Мишин правдоподобно возмущен. Кеворкова настаивает. Мы мнемся, наконец Шишловский со смешком берет кубики и сухари. Мишин явно разочарован, он рассчитывал, что Бела его переубедит. Но Шишловский малый не промах. Мы прощаемся. Шишловский умело и уютно поправляет ей подушки. Я прошу няньку перевести Беллу в другую палату, здесь слишком накурено и дует от двери. Мишин целует Беллу в лоб. Выходим. На мокром крыльце стоит раненый в подштанниках и рубашке. Он просит у нас табачку. Мы даем ему папиросу. Прямо перед госпиталем стоят могильные столбики. Маленькое местное кладбище предназначено, видно, напоминать раненым о бессилии медицины. Гнусное наплевательство на людей.

Обратно мы идем другой дорогой. Холодные хрупкие горы битого стекла остаются слева. Мимо нас проходит молодая девка в сапогах, с голыми икрами. Мы дружно глядим ей вслед.

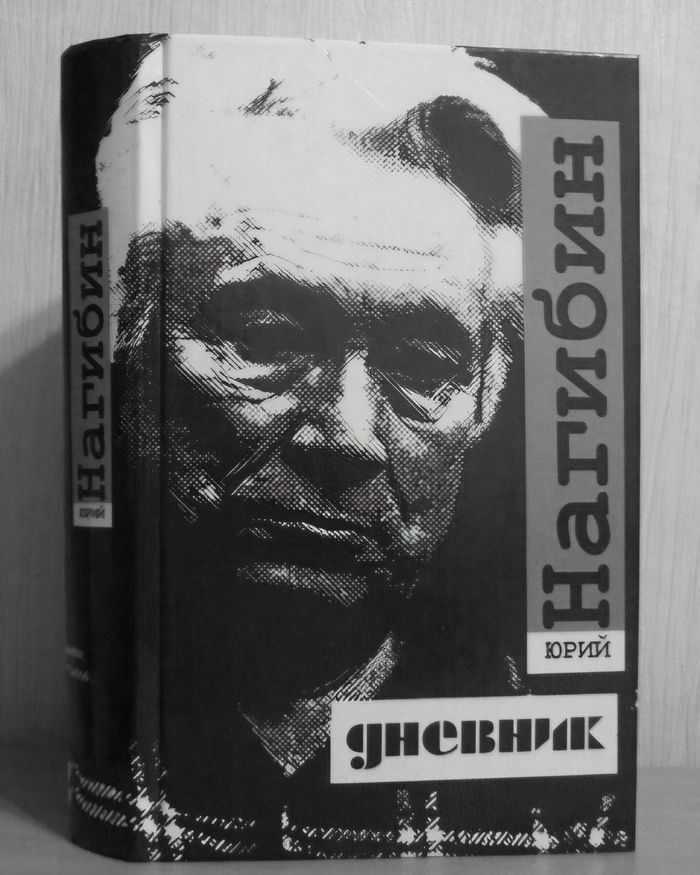

Юрий Нагибин.

1942 г.

_________