Росатом заказывал светлое будущее, а заплатил миллион рублей за антиутопию1

Конкурс «История будущего» от Росатома обещал вернуть нам веру в светлое завтра. В манифесте всё звучало трогательно и бодро: фантасты должны снова мечтать, писать о прогрессе, о науке, о человеке, который покоряет космос, а не прорабатывает вопросы про собственную депрессию.

В манифесте конкурса ярко подчеркивается ностальгия по "крылатой мечте" прошлого: фантастика должна вдохновлять на покорение космоса, невероятные открытия, обустройство Земли и других планет с помощью науки и технологий.

"Мы зовем тех, кто верит в лучшее будущее для человека и человечества. Тех, кто считает, что наука и технологии способствуют прогрессу и способны создать лучший мир", — гласит манифест.

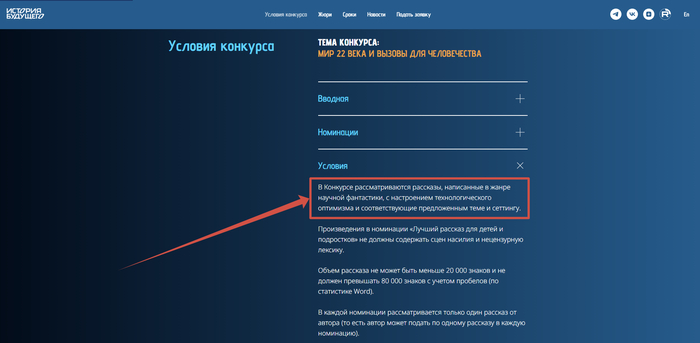

Да и требования конкурса предельно четкие: рассказы в жанре научной фантастики с настроением технологического оптимизма. Что могло пойти не так?

Но победил рассказ «Псипатриарх» Рагима Джафарова — антиутопия о мире, где нет войн, преступлений и свободной воли. Человечество наконец-то счастливо, потому что думать и мечтать ему больше не нужно. За него всё решает некое устройство — то ли ИИ, то ли великий психотерапевт. Или вообще человечество лишь пустышка — приёмник чужого сознания из других миров через феномен квантовой запутанности.

То есть конкурс, который призывал «верить в лучшее будущее», наградил текст о том, как эту веру людям удалили хирургическим путём.

Плохо ли это с точки зрения художественной задумки? Нет, конечно. Но сам конкурс заявлял Манифест, который призывал к технологическому оптимизму, к рассказам, где наука — союзник человека, а будущее — пространство надежды и развития.

Ирония достигает своего апогея, когда представитель госкорпорации Андрей Тимонов заявляет с высокой трибуны: «Сегодня мы не просто награждаем писателей. Мы инвестируем в идеи, которые уже завтра могут изменить наш мир». Страшно подумать, в какую именно «идею» были вложены эти деньги.

Запретное будущее: Почему рассказ-победитель — тайна за семью печатями?

Прежде чем перейти к разбору, важно сделать критическое отступление. На момент написания этой статьи широкой публике рассказы победителей и финалистов не доступны. Более того, во время церемонии награждения ознакомиться с ними также было невозможно, чтобы на фуршете или в кулуарах задать вопросы организаторам. Финалисты получили печатные сборники лишь после того, как все награды были вручены. Мы вынуждены анализировать произведение, которое организаторы удостоили высшей награды, но при этом упорно скрывают от тех, ради кого этот конкурс, казалось бы, затевался. Хотя ещё во время самой церемонии награждения предлагали читать цифровой сборник, выводили на экран qr-код со ссылкой, где нас встречала надпись "Скоро в продаже".

Возникает вопрос: а не потому ли медлят с публикацией работ, что стыдно показать широкой аудитории вопиющее несоответствие победителя громкому манифесту? И пока ещё пыль не осела, то неравнодушные люди смогут направить свои вопросы в нужные инстанции?

Мир, о котором страшно мечтать

Итак, вот мир, который жюри признало лучшим. Рассказ «Псипатриарх» рисует будущее XXII века, где на Земле нет войн, болезней и старения. Казалось бы, идеал достигнут. Однако это благоденствие — иллюзия, купленная ценой свободы воли. Обществом управляет ИИ-психолог, который рекомендует, работать ли человеку и чем именно заниматься. Люди погружены в бесконечный личностный рост и проработку травм. Технологии не развиваются, существуя на старых заделах. Выясняется, что человечество не может покинуть Землю, будучи биологическими «приемниками» чужих мыслей с другой планеты через квантовую запутанность. Кульминация — протеже главного героя становится Псипатриархом и захватывает контроль над устройством, управляющим этой квантовой связью, тем самым получает возможность насильно делать людей счастливыми, окончательно лишая их выбора. Но и сам Псипатриарх лишь марионетка всё того же ИИ, который делает людей счастливыми против их воли.

Если это и есть «оптимизм», то он весьма специфический — оптимизм психотерапии, а не здорового человека.

Здесь уместно задаться вопросом: почему жюри, призывавшее мечтать о будущем, где человек покоряет звёзды, выбрало текст о будущем, где человек отдан под опеку цифрового пастыря? Манифест конкурса обещал торжество гуманизма, науки и созидательной мечты. «Псипатриарх» же демонстрирует мир стагнации, где технологии служат не прогрессу, а умиротворённому рабству. Это не «история будущего», а прощание с будущим как таковым.

Как жюри не заметило антиутопию?

С первых страниц автор не скрывает, что он создаёт образы Москвы XXII века, как города под тоталитарным контролем. В рассказе "Псипатриарх" используется классический антиутопический прием: систематическое сокрытие дат и искажение восприятия времени населением. Этот прием напрямую перекликается с методами тоталитарного контроля, описанными Джорджем Оруэллом в романе "1984".

В мире рассказа манипуляция временем представлена как забота о психологическом благополучии:

"Указ министерства о снижении стресса распространялся даже на личные календари";

"ИИ капитально заглох — нарушил указание министерства не называть никаких дат, чтобы снизить стрессовую нагрузку на население.";

"Чтобы добраться до текущей даты, нужно было закопаться в какие-то неведомые дебри...".

Параллели между "Псипатриархом" и "1984" не случайны. Сокрытие дат и манипуляция временем — это только один из классических инструментом тоталитарного контроля, детально описанный Оруэллом и узнаваемый всеми читателями антиутопической литературы. Ещё один инструмент главный герой рассказа формулирует прямо: "Новояз, все такое неясное, обтекаемое, травмирующее" — это сознательная отсылка к оруэлловскому концепту.

Да, "1984" — это жесткая антиутопия: насилие, пытки, явное подавление. Зло очевидно.

А "Псипатриарх" — это мягкая антиутопия: контроль через заботу, счастье через манипуляцию, подавление через "исцеление". Зло завуалировано. Какая страшнее?

Финальный диалог рассказа поднимает этот вопрос:

— Посмотри вокруг. В конце концов... мы ведь стали лучше. Больше не будет страха, ненависти, боли.

— Дима, это конец. Неужели не понимаешь? Мы становимся лучше, да и вообще меняемся, только тогда, когда оставаться прежними невыносимо больно.

Оруэлловский режим сохраняет боль и страдание. Режим Псипатриарха их устраняет — но вместе с ними устраняет и человечность. В этом аспекте "Псипатриарх" ближе к антиутопии Олдоса Хаксли, где контроль достигается через удовольствие (сому), а не через боль. Но сохраняет оруэлловский элемент манипуляции информацией и временем.

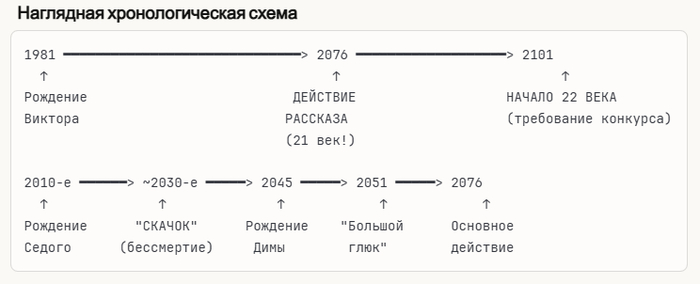

Требовали 22 век, а получили как всегда

Помимо жанровых и тематических требований, конкурс "История Будущего" устанавливал конкретные хронологические рамки для произведений:

События должны происходить в XXII веке (22 век) — то есть в период с 2101 по 2200 годы.

И жюри даже не заметили, что события рассказа "Псипатриах" происходят в XXI веке! В тексте рассказа содержится прямое указание на дату действия:

Дмитрий Кошелев (будущий Псипотриарх) родился в 2045 году: "Молодой человек по имени Дмитрий. Аж 2045 года рождения", а к концу произведения мы его видим таким: "Молодой человек тридцати одного года".

Следовательно, действие рассказа происходит в 2076 году. Это точно 22 век? Это не интерпретация, не вопрос художественного прочтения. Это прямое несоответствие заявленным техническим требованиям конкурса.

Аналогия: если конкурс требует рассказ объемом "не более 20 тысяч знаков", а победитель предоставил 50 тысяч — это нарушение правил, независимо от качества текста.

Можно предположить, что жюри расширительно истолковало "22 век" как "приблизительно 22 век" или "рубеж веков". Но тогда возникает вопрос: зачем вообще устанавливать конкретные требования, если они не будут соблюдаться?Возможно, жюри сочло произведение настолько сильным, что решило закрыть глаза на формальное несоответствие. Это поднимает вопрос о равенстве конкурсантов: были ли отклонены другие работы за несоблюдение формальных требований?

Коррупция и куммоство в космической программе

Отдельного разбора заслуживает сюжетная линия, которая напрямую сатирически бьет по современной действительности. В мире «Псипатриарха» космическая программа не просто провалилась из-за технологических барьеров. Она была похоронена человеческим фактором — коррупцией и кумовством.

В рассказе директор компании, организующей космическую экспедицию, назначает ее руководителем свою собственную дочь, которой «нет дела до космоса и науки». Эта не просто частная деталь; это символ. Символ системы, в которой важнейшие для выживания человечества проекты отдаются на откуп не компетентным специалистам, а блату и родственным связям. Это диагноз обществу, где личные интересы и клановость ставятся выше общего блага и научного прогресса.

— Андрей Николаевич нас обманул. Оказывается, у корабля были проблемы с экранированием. — он махнул рукой, вызывая в центре кабинета голограмму. — Вот спецификации и патенты. Там должно было применяться какое-то уникальное решение. Новая разработка, аналогов нет.

— Экранирование разрабатывала сторонняя компания. Результат работы принимали люди, которых очень просили подписать все не глядя.

И здесь возникает провокационный вопрос: Не является ли награждение такого сюжета завуалированной уколом в сторону другой космической корпорации? В последние годы госкорпорация не раз сталкивалась с обвинениями в неэффективности, скандалах и «кадрах по блату». И вот конкурс, проводимой госкорпорацией — Росатомом — награждает рассказ, где космическая отрасль показана как прогнившая, коррумпированная структура, обрекающая человечество на стагнацию. Совпадение? Или тонкий намек и попытка в конкурсной работе обозначить «чужую» больную тему, представив атомщиков в контрасте — как авангард технологического оптимизма?

После коррупционного скандала и открытия, что люди не могут существовать за пределами магнитосферы:

"Величайший энтузиазм стал угасать. Бесконечное финансирование закончилось. Все сошлись на том, что в космос летать нельзя — и все."

Манифест vs. Реальность: как победитель похоронил все тезисы

1. "Крылатая мечта"? Нет — тюрьма разума под видом заботы

Манифест: "Фантастика должна быть литературой крылатой мечты... мирах, в которых хотелось жить, творить и работать."

Реальность в рассказе:

ИИ регулирует жизнь каждого москвича, стирает историю, навязывает работу, манеру поведения и устройство быта.

"Вам пора возвращаться на работу... Дело не в деньгах. Вам нужно работать." (стр. 23)

Люди — пациенты в психиатрической клинике планетарного масштаба. Доминирует культура избегания конфликтов до степени инфантилизации. И полная стагнация амбиций:

"Все замерло! <...> Люди в стажерах по тридцать лет ходят".

2. Технологический оптимизм? Нет — регресс и деградация

Манифест: "Наука и технологии способствуют прогрессу и способны создать лучший мир."

Реальность:

Все достижения — наследие прошлого. Новых открытий нет.

Космос недоступен: за геосферой Земли человек теряет разум.

"Все вокруг — наша работа! Они не создали ничего. И космос им на фиг не нужен! А мы им грезили!"

Космонавты — опытные специалисты, кандидаты наук — превращаются в обезьян. Это не "покорение пространства" — это унижение человечества.

Ключевое открытие рассказа заключается в том, что человеческое сознание не является автономным. Люди — лишь "приемники" чужих мыслей через квантовую запутанность частиц:

"Мы просто... Не знаю даже. Чего мы? <...> Мы просто... ментальные тени, что ли? Отражения на чьих-то мысленных волнах..."

3. Финал: "Счастье" против воли = антиутопия в чистом виде

Манифест: "Фантастика может вернуть людям способность мечтать."

Реальность:

"Псипатриарх" захватывает контроль над квантовой запутанностью.

Делает людей "счастливыми" против их воли.

Но на деле — ИИ-психолог правит всем.

Это не мечта. Это "Мы" Замятина + "Матрица" + "1984", но без сопротивления. Человечество не хозяин своего будущего — оно марионетка ИИ и чужих сигналов.

Мечта, которую отменили

Конкурс «История Будущего» должен был стать маяком. Он обещал вернуть фантастике веру в прогресс. Вместо этого он наградил и возвеличил произведение, которое выступило с панегириком тоталитаризму, стагнации и утрате свободы.

Награждая «Псипатриарха», жюри вынесло приговор собственным идеалам. Получилось, что Росатом нашел свой «образ будущего»: это мир без космоса, без развития, без свободы.

Фраза Андрея Тимонова об «инвестициях в идеи» теперь звучит зловеще. Получается, госкорпорация считает перспективной идею управления сознанием и отказа от космической экспансии? Пока работы победителей скрыты от общественности, этот конкурс будет оставаться не «Историей Будущего», а историей громкого и дорогостоящего провала, похоронившего заявленную мечту в декорациях мрачной антиутопии, которую даже стыдно показать людям.

Но, по крайней мере, теперь мы точно знаем, каким видится будущее в глазах жюри:

мир без конфликтов, без ошибок, без сомнений — и, желательно, без тех, кто всё это заметит.

Увы, мы заметили.

Сообщество фантастов

9.1K постов11K подписчиков

Правила сообщества

Всегда приветствуется здоровая критика, будем уважать друг друга и помогать добиться совершенства в этом нелегком пути писателя. За флуд и выкрики типа "афтар убейся" можно улететь в бан. Для авторов: не приветствуются посты со сплошной стеной текста, обилием грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок. Любой текст должно быть приятно читать.

Если выкладываете серию постов или произведение состоит из нескольких частей, то добавляйте тэг с названием произведения и тэг "продолжение следует". Так же обязательно ставьте тэг "ещё пишется", если произведение не окончено, дабы читатели понимали, что ожидание новой части может затянуться.

Полезная информация для всех авторов: