Продолжение поста «Технологии: "Alpha" история в фактах и комментариях»2

Часть 8. Эпоха Compaq

Судя по всему, Compaq приобрела остатки DEC из-за значительных сборочных мощностей, широкой сети дистрибьюции (в 98 странах) и кросс-лицензионного соглашения с Intel (позволяющего, например, выпускать 8-процессорные сервера линейки Profusion). Как показало дальнейшее развитие событий, подразделение по развитию архитектуры Alpha пришлось явно не к месту: Compaq издавна собирала рабочие станции и сервера на процессорах Intel, а также проявляла повышенный интерес и к процессорам AMD. Поэтому в июне 1998 Compaq вступилa в альянс с Samsung по развитию архитектуры Alpha (как известно, в феврале 1998 между DEC и Samsung было заключено соглашение, которое предоставляло последней доступ ко всем патентам по архитектуре Alpha, а также и позволяло выпускать уже разработанные DEC модели и даже проектировать собственные). Совместно была учреждена дочерняя компания, API (Alpha Processor Inc.), которая занималась маркетинговыми вопросами архитектуры (по-видимому, кто-то сделал нужные выводы из истории DEC). Летом 1998 системы на базе EV6 вступили в стадию массового производства, уверенно выигрывая по соотношению цена/производительность у имеющихся конкурентов. Серьёзные проблемы с выпуском будущего Itanium от Intel давали основание утверждать, что такое положение дел сохранится и в ближайшем будущем. Кроме Samsung, EV6 былa вынужденa производить сама Intel на Fab-6 в Хадсоне, по условиям договора с покойной DEC...

Год 1999 оказался неудачным для Compaq, в связи с падением объёмов продаж на рынке персональных компьютеров. Основной причиной называли недооценку возможностей, предоставляемых Интернетом для продаж компьютерной техники, и которыми активно воспользовалась Dell, перестроившая таким образом свою модель бизнеса, предлагая технику по самым низким среди крупных брэндов ценам. После финансовой катастрофы в 1-м квартале 1999 ушёл в отставку главный исполнительный менеджер Compaq, Экхард Пфайфер (Eckhard Pfeiffer). В целях экономии, Compaq начал сворачивать некоторые отрасли деятельности, и это отразилось на Alpha-системах: в мае 1999 было объявлено о закрытии сборочного цеха AlphaServer'ов в Салеме (Нью-Хэмпшир).

23 августа 1999 произошло довольно-таки знаменательное событие:Compaq отказалась от дальнейшего участия в разработке Windows NT, прекратила поставлять эту ОС со своими Alpha-системами и фактически в полном составе (примерно 120 человек) уволила группу программистов из бывшей Западной исследовательской лаборатории DEC (DECwest), работавших над этим проектом. Согласно статистике Compaq, среди всех предустановленных ОС на Alpha-системах Tru64 UNIX имела долю в 65%, OpenVMS -- в 35%, a на Windows NT приходилось около 5%, и поэтому дальнейшие работы над этой ОС не окупали себя. Неделю спустя Microsoft заявила, что отменяет работу над Windows 2000 для Alpha. Учитывая, что ещё в 1997 Microsoft свернула поддержку архитектур PowerPC и MIPS, будущее "универсальной ОС" свелось к одной-единственной архитектуре, если не считать IA-64...

Чтобы обеспечить лидерство архитектуры Alpha в обозримом будущем, в декабре 1999 Compaq и Samsung подписали меморандум, согласно которому обе компании инвестируют 500 млн. долл. США в развитие архитектуры Alpha (Samsung вложит 200 млн. в развитие и отладку новых техпроцессов, а Compaq использует 300 млн. на проектирование новых серверных решений, и на дальнейшее развитие Tru64 UNIX). Кроме того, в том же месяце Compaq и IBM заключили соглашение, согласно которому последняя будет производить процессоры Alpha с использованием своей технологии на медных проводниках, как только та будет отлажена; при этом Samsung всё же останется основным поставщиком процессоров Alpha. Если подводить итоги года для Compaq, то они довольно неплохо иллюстрировались курсом её акций: с 51 долл. США за шт. в феврале, и до 28 долл. США за шт. в декабре. Правда, многие аналитики утверждали, что могло быть и хуже.

Y2K обошелся для Compaq без потрясений. Samsung так и не успел наладить свой 0,18µ техпроцесс на алюминиевых проводниках, в отличие от IBM, которая начала ограниченные поставки EV68C для Compaq, а рынок был вынужден довольствоваться относительно медленными EV67. Разработка21364(ЕV7, также известный как Marvel) затянулась, хотя в анонсах уже значился21464(EV8, также известный как Arana). Крах dot-com'ов отразился и на курсе акций Compaq, упавшем к концу года до 15 долл. за шт., то есть на 44% по сравнению с началом года. Как ни странно, этот показатель можно считать отличным; другие компании, более зависящие от e-commerce, потеряли намного больше: Gateway -- 75%, Apple -- 71%, Dell -- 65%. Собственно dot-com'ы стали либо банкротами, либо были недалеки от этого; Yahoo.com потерял 95% своей рыночной стоимости, а Priceline.com -- 97%.

В начале 2001 Samsung смог наладить выпуск своих EV68А, но момент был упущен. Compaq планировала начать поставки систем с EV68C (AlphaServer'ов GS-класса), а также развернуть модернизацию имеющихся. EV7 был всё ещё где-то там, когда случилось то, чего мало кто ожидал: 25 июня 2001 (в "чёрный понедельник")Compaq объявила о постепенном переводе своих серверных решений с архитектуры Alpha на IA-64к 2004. Работы над EV8 были отменены немедленно, хотя некоторые принципы его внутреннего устройства были опубликованы ещё на Microprocessor Forum в октябре 1999, а EV7 планировалось выпустить не ранее начала 2002, после чего Alpha Microprocessor Division подлежал расформированию, а основную часть его сотрудников должна была принять на работу Intel. Samsung и IBM вскоре прекратили производство процессоров Alpha. Далее события развивались ещё более драматично: 3 сентября 2001 Hewlett Packard заявила о своих намерениях приобрести Compaq, находящуюся в весьма сомнительном финансовом положении: к концу года курс её акций составил 10 долл. США за шт. Сделка была утверждена собраниями акционеров обеих компаний, а также правительствами США и Канады, и завершилась в мае 2002.

21 октября 2001 API, переименованная к тому времени в API NetWorks, передала все полномочия по поддержке (в том числе гарантийной) Alpha-систем компании Microway, крупнейшему [после Compaq] сборщику рабочих станций и серверов на архитектуре Alpha, старому партнёру DEC. Сама же API ушла с этого рынка, сконцентрировав внимание на сетевых технологиях, развитии шины HyperTransport и системах хранения данных.

В заключение можно сказать, что хотя Compaq и избежала многих ошибок, сделанных в своё время DEC, она так и не раскрыла весь потенциал архитектуры. Производительные Alpha-системы на 21264A и 21264B так и не попали в ценовую категорию до 2 тыс. долл. США, а бюджетный 21264PC так и не появился. Возможность массового выпуска недорогих материнских плат на основе AMD Irongate была проигнорирована, а стоимость DEC Tsunami, продаваемого Compaq по цене свыше 1000 долл. за шт. в оптовых партиях, не оставила Alpha-системам шансов на выход в средний ценовой диапазон. Другие производители чипсетов для AMD Athlon так и не адаптировали их для работы с 21264, хотя у VIA такое намерение изначально имелось.

Часть 9. EV7, EV79, EV7z, EV8

Первые новости об архитектуре процессора21364(EV7) прозвучали в октябре 1998 на Microprocessor Forum; уже тогда было известно, что процессор будет базироваться на ядре EV6, но с интегрированным контроллером Direct Rambus DRAM (предположительно, 4-канальным) и кэшем L2 (1,5Мб с 6-канальной ассоциативностью). Также прозвучало, что никаких изменений в ядре EV6 не планируется, хотя возможна и другая причина: разрабатывать было уже некому, так как штат инженеров-проектировщиков сократился довольно существенно. Ожидалось, что дизайн EV7 будет закончен к 2000.

После поглощения Compaq наследие в виде архитектуры Alpha было для HP ненужным довеском, так как она развивала свою 64-битную архитектуру PA-RISC (Precision Architecture RISC) и состояла в альянсе с Intel по разработке её 64-битной архитектуры IA-64 (то есть Itanium'а). Поэтому интерес HP в плане архитектуры Alpha ограничился сбытом и поддержкой унаследованных от Compaq линеек серверов на EV6/EV67/EV68, а также запуском в производство EV7, окончательно представленного в январе 2002.

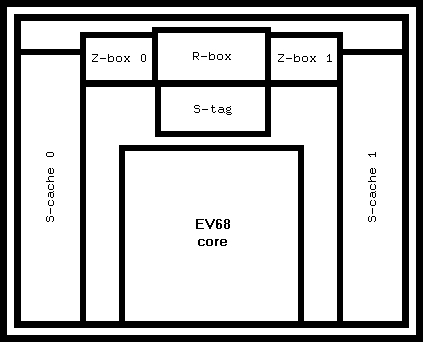

Как и ожидалось, в основе EV7 лежало ядро EV68 (абсолютно без изменений) и несколько дополнительно интегрированных блоков: два контроллера памяти(два Z-box'а, для Direct Rambus DRAM PC800),многофункциональный маршрутизатор(R-box, для поддержки многопроцессорности и сетевых функций), и полно скоростной кэш L2(S-cache, 1,75Мб с 7-канальной ассоциативностью). Разрядность шины данных к S-cache была как и у EV6 (128 бит), и собственно кэш работал со значительными задержками (12 тактов при чтении). Оба Z-box'а и R-box работали на 2/3 частоты ядра. Скорость работы каналов памяти зависела от Z-box'ов и составляла половину их частоты (соответственно, 1/3 частоты ядра), но с использованием технологии DDR.

Каждый Z-box поддерживал5 каналов памяти(4 основных и 1 вспомогательный) разрядностью по 18 бит (16 для команд/данных/адресов, 2 для ECC). Вспомогательный канал был опцией, и мог использоваться для организации отказоустойчивого массива в памяти (приблизительно, как RAID3); к примеру, при записи в память учетверенного слова (quad-word, 64 бита) оно разделялось на 4 слова (word, 16 бит), каждое из которых отправлялось по своему каналу, а по вспомогательному записывалась контрольная сумма. Также, каждый Z-box мог держать до 1024 страниц памяти открытыми. Суммарная теоретическая пропускная способность подсистемы памяти одного EV7 составляла около 12Гб/с. Естественно, так как каждый EV7 в многопроцессорной системе располагал своей областью памяти, то такая модель памяти называлась NUMA (Non-Uniform Memory Access), в противовес к традиционному SMP (Symmetric Multi-Processing), в котором все установленные процессоры имели доступ к единой (общей) области памяти. Поэтому, каждый процессор в системе (из максимум 128) имел доступ к памяти как через свои контроллеры, так и через контроллеры других процессоров. Функцию связи между процессорами, как и между отдельно взятым процессором и локальной периферией, выполнял R-box. Он поддерживал 4 независимых канала с теоретической пропускной способностью в 6 Гб/с каждый (по одному на каждый подключенный соседний процессор), а также 1 дополнительный канал для скоростного ввода/вывода.

Так как EV7 внутренне унаследовал все интерфейсы EV6, то в процессоре должен был быть реализован блок поддержки системной шины последнего. Хотя эта часть процессора нигде не документировалась и даже не упоминалась, но определённые предположения касаемо её быстродействия всё же можно сделать. Так как минимальный рабочий коэффициент умножения у ядер EV6 был равен 3, то теоретическая пропускная способность магистрали к этому блоку составляла около 3Гб/с для EV7, что было в 4 раза ниже суммарных возможностей обоих Z-box'ов. Это было серьёзным аргументом в пользу того, что EV7 изначально задумывался для использования в многопроцессорных системах класса high-end.

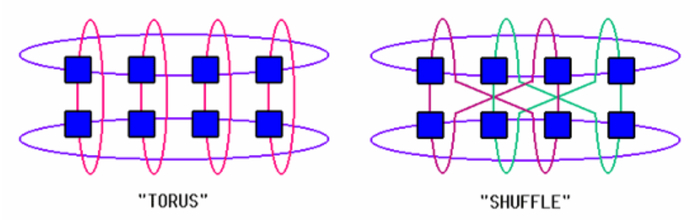

Процессоры EV7 могли подключаться друг к другу по произвольным алгоритмам, но на практике использовались так называемые "torus" и "shuffle", причём второй был потенциально эффективнее в некоторых случаях (например, в 8-процессорной системе с алгоритмом подключения "shuffle" каждый процессор был непосредственно связан с 4 другими процессорами, а в случае с "torus" -- только с 3; нетрудно догадаться, что уже в 12-процессорной конфигурации этот аргумент отпадал).

Производился по 7-слойному 0,18µ CMOS8 техпроцессу, состоял из 152 млн. транзисторов (из них 137 млн. на I-cache, D-cache и S-cache), и, как следствие, имел огромную площадь ядра (397 кв.мм.). Частота экспериментальных образцов составила 1250МГц (155Вт TDP), хотя в производимых HP системах использовались процессоры с частотами от 1000МГц до 1150МГц. С инженерной точки зрения, EV7 заметно уступал предыдущим представителям архитектуры Alpha с точки зрения плотности размещения функциональных устройств на подложке, а поэтому нерационально использовал её площадь, что не замедлило отразиться на тактовых частотах и задержках при операциях с S-cache -- то есть, на производительности.

В декабре 2002 HP опубликовала пресс-релиз, в котором шла речь о появлении серверов на EV7 с частотой в 1150МГц уже в январе 2003, а вскоре должен был выйти EV79 (по 0,13µ SOI техпроцессу), и на этом развитие архитектуры должно было прекратиться. В марте 2003, на ISSCC'2003, был представлен прототип EV79, с площадью ядра в 251 кв.мм., рассчитанный на напряжение в 1,2В, и работающий на частоте в 1450МГц (100Вт TDP). Но уже в октябре 2003 появились первые новости о трудностях, связанных с производством EV79 на фабрике IBM, а ещё через полгода процессор был окончательно отменён.

В августе 2004 было объявлено o выпуске последнего процессора Alpha, EV7z с тактовой частотой в 1300МГц, на том же 0,18µ техпроцессе. Он был предназначен для установки исключительно в продукцию HP; также было заявлено, что сервера и рабочие станции архитектуры Alpha будут продаваться под маркой HP до 2006, а поддерживаться до 2011 года, но не более.

Отменённый 21464 (EV8) должен был быть дальнейшим развитием EV7, с удвоенным количеством основных функциональных устройств (8 целочисленных и 4 вещественных конвейера), и с увеличенным до 3Мб S-cache. Также была заявлена поддержка технологии SMT (Simultaneous Multi-Threading), которая должна была позволить одновременное выполнение (concurrent execution) до 4 программных потоков внутри одного ядра (возможно, эта технология была несколько родственной Intel HyperThreading). Площадь ядра прогнозировалась в 420 кв.мм. при 0,13µ SOI техпроцессе.

Эпилог

На момент написания статьи (апрель 2005) Alpha-системы всё ещё продавались, в основном через HP и Microway. Последняя даже предлагала относительно недорогие рабочие станции с 21164А и AlphaPC 164LX под Linux (за 2 тыс. долл. США в стандартной комплектации). Довольно значительное количество списанных (но все ещё работоспособных) рабочих станций и серверов, а также отдельных комплектующих, доступно через "онлайновые барахолки"; большинство этих систем прeдназначалось для работы с Windows NT, и на многие из них нельзя установить ни Digital UNIX, ни OpenVMS, а на некоторые даже *BSD (системы, не поддерживающие SRM console), хотя сохраняется возможность установки Linux из-под ARC/AlphaBIOS. Если вы имеете намерение приобрести Alpha-систему, выясните этот вопрос перед покупкой, чтоб не иметь впоследствии лишних проблем.

Согласно статистике, к июню 2001 только DEC и Compaq продали около 800 тыс. рабочих станций и серверов на Alpha. Точное количество систем, собранных и проданных другими компаниями, неизвестно, но эта цифра определённо превышает 500 тыс.

Многие утверждают, что архитектура Alpha умерла своей смертью. Надеюсь, после прочтения этой статьи у вас не останется сомнений, что её похоронили, причём заживо. Потому что так было выгодно.

История знает немало случаев, когда товар с худшими характеристиками вытеснял сопоставимый товар с лучшими техническими показателями. Возможно, первый товар стоил существенно дешевле второго. Также возможно, что второй товар продвигался на рынке существенно пассивнее первого. Или лицензионные отчисления были несопоставимы. Всё возможно. Не исключено, что маркетологи некоторых товаров, осознавая их ущербность, продвигают их на рынке наиболее агрессивно, понимая, что иначе их очередная зарплатa может оказаться последней. Одно очевидно: для успеха на рынке технические показатели того или иного продукта имеют далеко не самое первостепенное значение.

Жизнь продолжается...