Посвящение в рыцари - акколада

«Вложи меч свой в ножны; ибо все, кто поднимет меч, от него погибнет»

Евангелие от Матфея 26 стих 52

«Они могут сражаться в битвах Господа...Пусть они убивают врагов или погибают сами, им не нужно бояться. Принять смерть ради Христа или покарать его врагов, в этом состоит одна слава, а не преступное деяние»

Бернар Клервоский, XII век

Церемониалы посвящения в рыцари, которые находим в различных романских понтификалиях (самый древний из сохранившихся до наших дней был составлен около 950 г. в аббатстве Санкт-Албан в Майнце), точно, в мельчайших деталях, описывают ритуал посвящения в рыцари. Но при этом они ограничиваются лишь одним распорядком церемонии, сопровождавшей вступление в рыцарство. Кроме того, эти церемониалы все же немного оторваны от действительности. Без сомнения, достаточно редко посвящение в рыцари проводилось по точно установленным этими церемониалами образцам, особенно когда они чрезвычайно усложнились и в XIV–XV вв.

Со второй половины XI в. в текстах, становившихся все более многочисленными, без всякого комментария начинают упоминать о том, чтобы «стать» рыцарем или «посвятить» (ordonner) в рыцари.

Общепризнанной является точка зрения о происхождении ритуала посвящения в рыцари - акколады - от ритуала древних германцев.

Его описанием мы обязаны Тациту, который описывает его в главе XIII его работы «О Германии» (De situ, moridus et populis Germaniae libellus, 98 г. н. э.).

Собирались все свободные мужчины племени (ибо только свободный человек имел право на ношение оружия; раб был недостоин этого). Держа в одной руке щит, а другой сжимая фрамею, они образовывали круг вокруг одного юноши. Старейшины рода признали, что его воинское обучение закончено — суровое обучение, во время которого подросток служил оруженосцем и конюшим у одного из власть имущих, то есть у одного из князей племени.

Юноша неподвижно стоит в центре круга, образованного из вооруженных воинов. Вождь племени (или покровитель юноши, или же его отец, только если он рангом ниже) приближается к тому, кто скоро пройдет воинское посвящение. Он подает юноше фрамею — короткий дротик, который, как и секира, был излюбленным оружием германцев, — и круглый щит. Церемония завершилась. Отныне в племени было больше на одного воина, который никогда не оставит полученного в тот день оружия, этого знака отличия его статуса свободного человека.

Теоретически и, по крайней мере, до своего расцвета, который, как мы сказали выше, пришелся на период с XI по XII в., рыцарство было открыто для всех. Так, очень часто рыцари выходили из среды воинов, окружавших правителей феодального мира. Также можно утверждать, что любого свободного человека, чье участие вдруг потребовалось в сражении (и не важно, что он не солдат, главным являлась его физическая способность наносить сильные удары), могли сделать рыцарем только за то, что действовал храбро. Иногда в рыцарское достоинство возводили и перед боем, чтобы побудить воина сражаться более яростно. Например, в 1302 г. фламандские сеньоры, перед битвой Золотых шпор, где они одолели французов под командованием Робера д’Артуа, посвятят в рыцари многих бюргеров (которые, сказать по правде, были достаточно состоятельными, чтобы приобрести себе не только полное снаряжение всадника, но и доспехи для лошади), ибо конницы для решительной атаки в тот момент фламандцам не хватало. Физически сильный, свободный (!), крестьянин, однажды призванный с оружием на службу к своему сеньору, который пожелал увеличить свой небольшой отряд, мог запросто, доказав свою отвагу, получить рыцарское звание, если этот сеньор, каким бы мелким он ни был, сам уже стал рыцарем.

Чаще всего новый рыцарь происходил из класса воинов, который образовался в феодальном обществе, когда германские завоеватели поселились на захваченных у Римской империи территориях. Появление этого класса отвечало одной из характерных черт германцев, которую можно определить как товарищество (compagnonnage). Рыцарство происходит из дружин племенных вождей.

Средневековое военное искусство, собственно как любое другое, требовало определенных технических навыков (верховая езда, владение мечом, палицей и копьем и т. д.), не считая менее воинских, но однако необходимых настоящему рыцарю знаний, например, на охоте (особенно столь важной тогда ее разновидности, как соколиная); кроме того, рыцарь должен был хорошо ориентироваться в феодальном обществе.

Сын человека, принадлежавшего к воинскому классу, постигал эту науку либо подле своего родителя, державшего от своего сюзерена землю, либо — в основном это были младшие сыновья — при дворе самого сюзерена.

Во фьефе, полученном либо напрямую от короля, либо от его вассала, воин оставлял каждого из своих сыновей до семи лет на попечение женщин дома. После наступления этого возраста мальчики сопровождали отца в большинстве его поездок, постепенно получая элементарные навыки верховой езды, охоты и обращения с оружием. Как только одному из сыновей исполнялось двенадцать лет, отец принимался искать ему покровителя. Подросток, желавший стать рыцарем — в повседневной жизни их называли дамуазо (damoiseau), если он происходил из знатного семейства, или пажом (varlet или valet), если принадлежал к бедному и менее знатному роду, — добрался до замка того, кто согласился дать ему образование.

В исполняемых им обязанностях и работе так или иначе отражались все стороны феодальной жизни: 1) камердинер; 2) конюх; 3) стольник; 4) ловчий; 5) оруженосец.

Дамуазо следовал за своим хозяином на войну, однако он не должен был участвовать в бою. Это ему запрещал неписаный закон рыцарства: кто еще не является рыцарем, тот не имеет права выступать против воина, носящего это звание. Обязанность дамуазо была менее славной. В тылу он держал для своего хозяина, занятого в рукопашной, в резерве одно или два копья и один или два щита. Поэтому и появится термин, которым постепенно станут именовать пажей, достигших определенного возраста и обученных вести бой: слова «armiger» (носитель оружия), а также «scutifer» или «scutarius» (носящий щит) постепенно превратились в «ecuyer» (оруженосец).

Таким образом, обучение дамуазо продолжалось, вероятно, примерно от трех до девяти лет.

В ритуале посвящения в рыцари можно выделить три главные составляющие:

а) основные жесты при посвящении; б) посвящающий и посвящаемый в рыцари;

в) место и время проведения церемонии.

Долгое время посвящение сводилось лишь только к передаче предметов вооружения, а именно меча, копья, шпор, кольчуги, шлема и щита, необходимых для всадника, воина, который всегда являлся кандидатом в рыцари. Вскоре вручение меча — человек, совершающий церемонию, опоясывал будущего рыцаря перевязью с мечом — и шпор стали двумя ключевыми моментами этой процедуры.

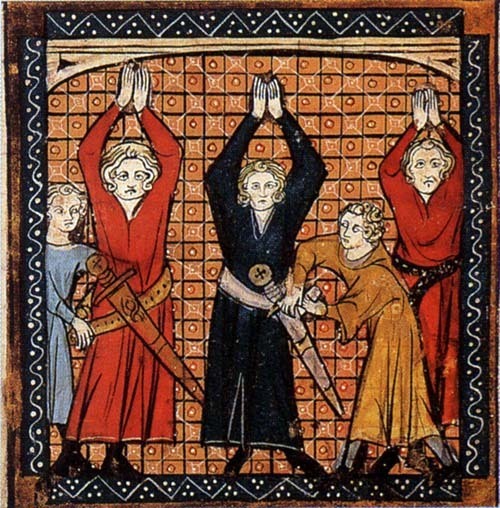

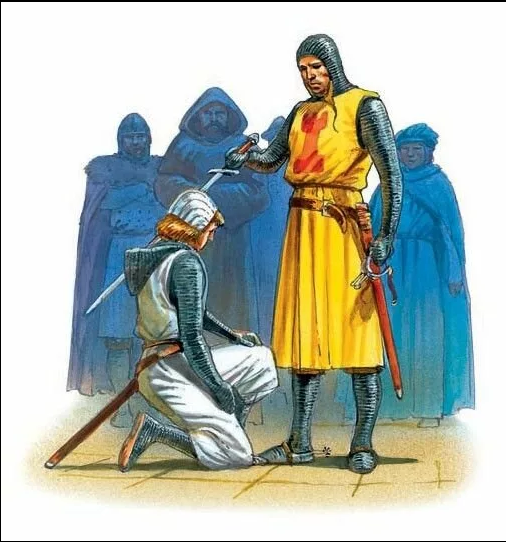

Позже, хотя и неизвестно точно когда — либо IX, либо X век — вручение оружия, весьма похожее на германский ритуал, дополнилось еще одним жестом, истинный смысл которого до сих пор остается спорным, — ударом (colée). Если верить нескольким иконографическим документам, которые находятся в нашем распоряжении и проливают свет на процедуру посвящения, оруженосец, получавший рыцарское оружие, находился перед проводившим церемонию, сложив руки, иногда на коленях, чаще стоя, преклонив голову. Посвящающий опоясывал новообращенного перевязью с мечом и надевал шпоры, затем со всей силы наносил удар кулаком или ладонью (paume) по основанию шеи нового рыцаря (от данного слова произошло «paumée», подобно «colée»).

Церемониал посвящения в рыцари состоял из четырех частей:

1. Исповедь и ночное бдение над оружием. 2. Причащение. 3. Вручение оружия и жест «colée».

4. Празднество.

Поздно вечером накануне дня, назначенного для посвящения, молодой оруженосец исповедовался и проводил ночь, молясь в церкви или часовне. На алтаре находился его будущий меч. Это было бдение над оружием. Эту ночь он иногда проводил в обществе других кандидатов в рыцари, ибо процедура посвящения очень часто представляла собой настоящий массовый «выпуск учеников». Иногда, в зависимости от оруженосцев, бдение слегка утрачивало религиозный характер. В таком случае она становилась продолжительной вечеринкой, проводимой среди веселых товарищей.

Утром оруженосца причащали.

Священник благословлял меч. Посвящающий застегивал на поясе нового рыцаря перевязь с мечом, а затем надевал на его ноги шпоры, которые у наиболее состоятельных были золотыми. Помощники, или вторые «крестные», завершали облачение рыцаря, надев на него кольчугу и шлем, а на шею ему вешали щит. Во время того, как оруженосец получал рыцарское вооружение, он по настоянию священника или человека, проводившего церемонию, клялся уважать законы рыцарства и произносил какую-нибудь молитву вроде той, что мы находим в церемониале, датированном 1293–1295 гг., у епископа Гильома Дюрана «О, пресвятой Господь, Отец всемогущий, Ты позволил на земле использовать меч, чтобы обуздать злобу дурных людей и отстоять справедливость, для защиты народа пожелал создать орден рыцарства, склонив его сердце к добру; сделай же так, чтобы Твой слуга, находящийся здесь, не применял никогда этот или иной меч с целью нанести несправедливую обиду человеку, но чтобы он всегда служил для защиты справедливости и права».

После завершения процедуры снаряжения и произнесения молитвы проводящий церемонию ударял посвящаемого в основание шеи кулаком или ладонью, окончательно превращая оруженосца в рыцаря, который отныне мог гордиться своими новыми правами и должен был подчиняться всем рыцарским обязанностям.

За церемонией посвящения, особенно когда она совершалась над всем выпуском питомцев, следовали празднества, которые могли продлиться несколько дней.

Лига историков

18.4K поста54K подписчика

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения