Плетёный компьютер прошлого

Вычислительная техника развивается быстро - в разы быстрее, чем любая другая. Компьютеры 80-х отличаются от современных гораздо сильнее, чем автомобили того же времени от нынешних. И, конечно, устаревают технологии, зачастую до полного отмирания - остаются они разве что в виде артефактов, например, иконки сохранения во многих программах. Напомню, уже в 2012 году на баше была такая цитата:

xxx: А теперь нужно сохранить файл. Для этого нажми на пиктограмму с изображением дискеты.

yyy: С изображением чего???

Ну вы поняли. И это как бы не такое уж древнее прошлое, а вот что было ещё раньше, покрыто мглой времён.

Например, некоторым современным авторам даже в голову прийти не может, что когда-то компьютеры могли работать по совершенно иным принципам, нежели теперешние. И когда они во время напейсательства очередной статьи натыкаются на незнакомый мем, то не могут понять его смысла и интерпретируют в соответствии со своими знаниями. Так разработанная для компьютеров NASA память "Little Old Lady memory" получила своё название потому, что "коды печатали в основном женщины". Почему именно женщины, автор не подумал. Какое отношение коды имеют к ROM, тоже. Ну а я увидел в этом инфоповод для очередной статьи.

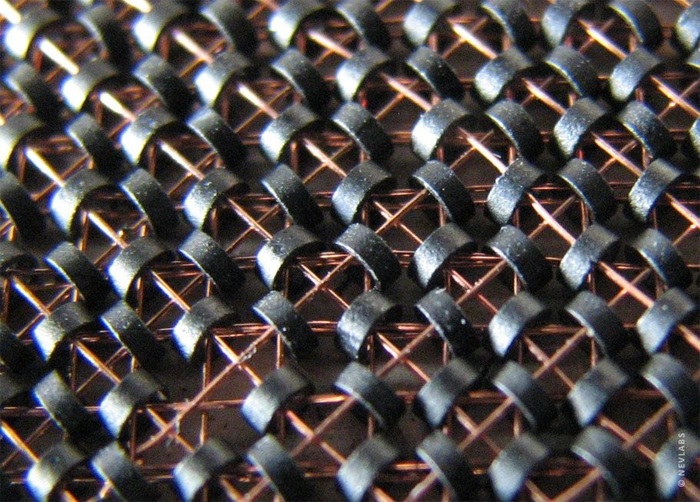

Чтобы понять, почему рядом с memory фигурируют ladies и при этом ещё и old, нужно разобраться в том, как были устроен компьютеры, установленные на зондах "Маринер" и на "Аполлонах", а точнее их память. В компьютерах 1960-х годов использовалась обычная память на магнитных сердечниках (далее magnetic core): ферритовые кольца особым образом нанизывались на провода, после чего их можно было намагничивать и размагничивать. Вблизи это выглядело вот так:

Каждое кольцо - это один бит информации. Можете сами посчитать, сколько таких колец потребуется, чтобы записать, скажем, режиссёрскую версию "Властелина колец" в 4k Ultra HD.

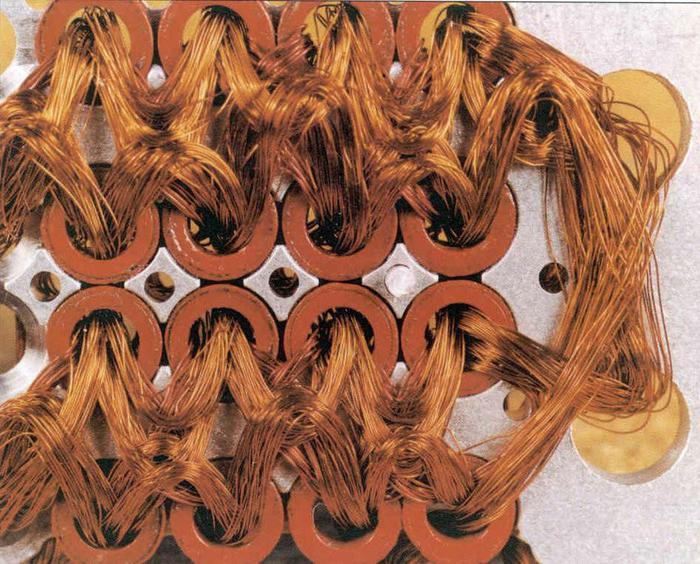

Естественно, весило всё это очень много, а для космической техники, напомню, действует базовый принцип "чем легче, тем лучше". И тогда придумали так называемую core rope memory. Выглядела она вот так:

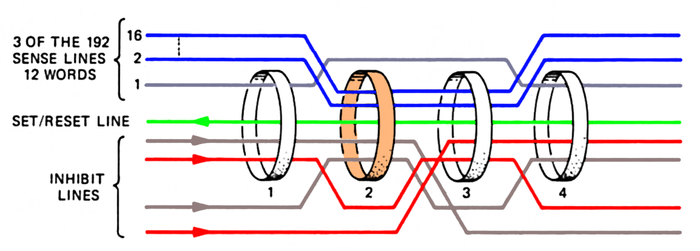

Смысл заключался в том, что если провод проходил сквозь сердечник, это считалось за 1 (включено, ДА, ИСТИНА, выберите по вкусу), а если нет - то 0 (выключено, НЕТ, ЛОЖЬ, ну вы поняли). И поскольку проводов было очень много, это позволило значительно расширить память. Вот принципиальная схема:

Синие линии - это проводки, непосредственно несущие в себе информацию, каждый проводок - один бит. Зелёная линия - это проводок установки/сброса. В обычном случае он либо магнетизирует все сердечники, либо сбрасывает их. Красные же линии - это подавляющие провода, которые не дают зелёному воздействовать на все сердечники разом. На схеме электрический ток в зелёном проводе подействует только на сердечник номер 2, поскольку остальные блокируются красными проводами. Соответственно, только проходящие сквозь сердечник номер 2 синие провода снимут индуцированный ток, и компьютер прочтёт их. По сути красные провода отмечают ячейки памяти, с которых идёт считывание, а синие - содержащиеся в них данные.

Если говорить о возможностях, то ключевых отличий от обычной памяти было два: core rope нельзя было перезаписывать, т. е. она являлась read-only memory, только для чтения, но зато каждый сердечник хранил в себе вместо одного бита аж 192, или 12 слов. А общая плотность информации с учётом компоновки была выше в 18 раз: кубический метр magnetic core memory хранил всего лишь 140 килобайт, в то время как такая же по объёму core rope - 2,5 мегабайта. Выгода очевидна.

Стоит отметить, что память бортового компьютера "Аполлона" была 15-битной (плюс один бит чётности), то есть измерять её в современных 8-битных байтах как бы не очень целесообразно. Вместо байта там использовалось понятие "слово". Соответственно, core rope ROM имела ёмкость в 36,864 слов, плюс, понятное дело, у компьютера имелась и обычная magnetic core RAM, но уже на 2048 слов. В итоге все нужные программы записали на плетёнку, а "тяжёлую" RAM сократили до минимума, уменьшив таким образом массогабаритные характеристики всего компьютера.

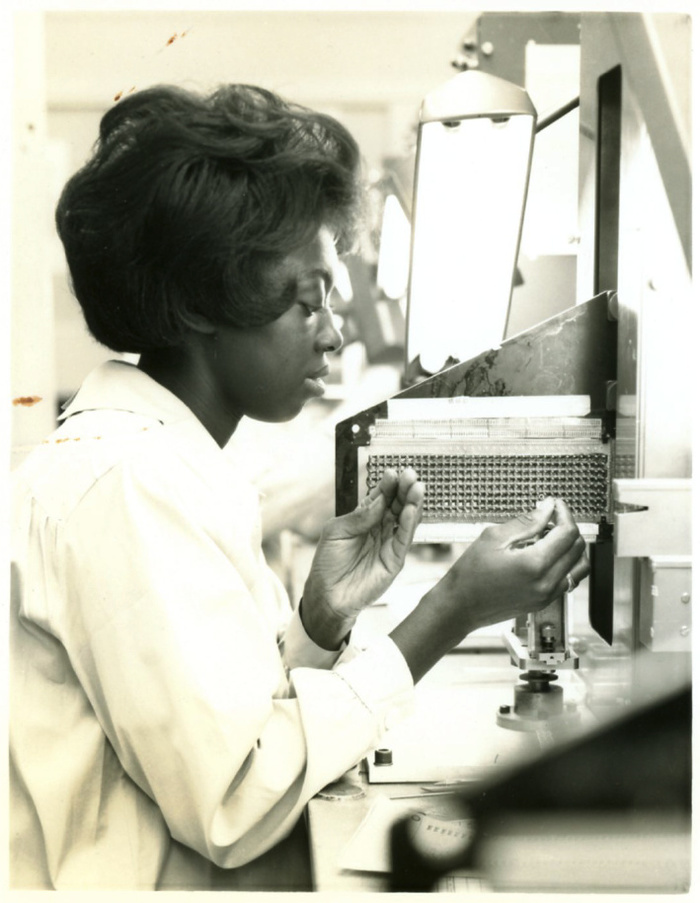

При чём же здесь оld ladies? При том, что именно они плели все эти кольца - сказались навыки вязания свитеров и носков, да. Не все из них были old, вот, например, няшная негритяночка:

да и не все, в общем-то, ladies, но в целом по большей части память для лунного компьютера NASA вязали бабушки. Чтобы ускорить работу и снизить количество ошибок, применялись системы автоматизации, которые указывали на нужное кольцо, а работница уже вручную тащила сквозь него проводок. Но о полной автоматизации говорить не приходилось.

Лично я не в курсе насчёт применения core rope memory вне аэрокосмической сферы, тем более что в 1970 году компания Intel выпустила первую DRAM - динамическую память с произвольным доступом, основанную на полупроводниках, и необходимость вязать провода сквозь магнитные сердечники попросту отпала. Но, разумеется, переделывать проект никто уже не стал, и последующие Аполлоны вплоть до последнего полёта в конце 1972 летали со всё той же вязаной памятью.

Впрочем, в космической технике такие нюансы в порядке вещей.

Исследователи космоса

16.5K постов46.9K подписчиков

Правила сообщества

Какие тут могут быть правила, кроме правил установленных самим пикабу :)