Культурное наследие России: театр, балет, опера

Культурное наследие России удивительно и многообразно. Богатство нашей страны проявляется в разных сферах искусства. Русская театральная, хореографическая и оперная школы известны далеко за пределами России. О том, как развивались эти сферы искусства и какие личности сыграли в этом ключевую роль, расскажем далее.

«Весь мир — театр» (У. Шекспир)

Несмотря на то что театральное искусство в России появилось относительно поздно, — лишь в конце XVII века — русский театр дал миру множество по-настоящему громких имен, а системы обучения актерскому мастерству, разработанные российскими педагогами, стали международным стандартом подготовки артистов. Мы собрали фамилии наиболее значимых театральных деятелей.

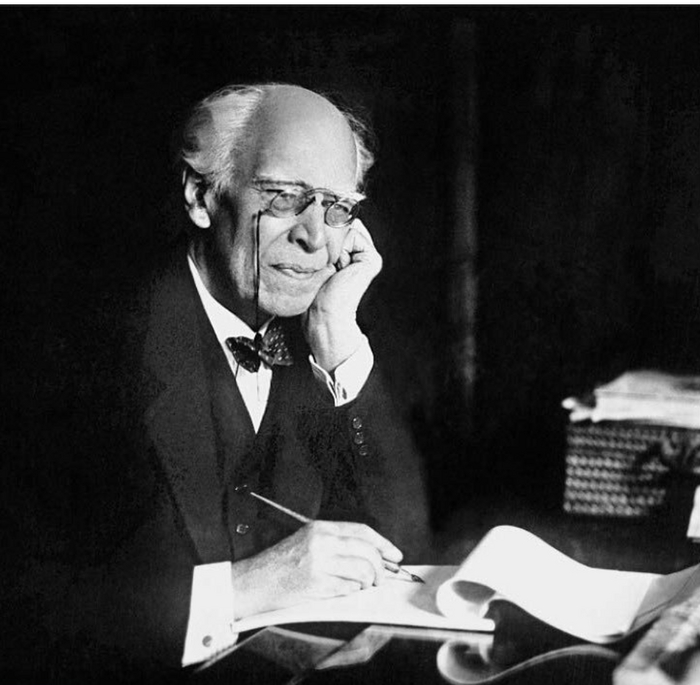

К. С. Станиславский (1863–1938 гг.)

Имя Константина Сергеевича Станиславского — режиссера, педагога, первого Народного артиста СССР — является сегодня практически синонимом русского театра. В детстве он получил блестящее образование, обучаясь вокалу и пластике у лучших педагогов того времени. Это помогло ему в дальнейших сценических опытах, которые он проводил с 14 лет в домашнем театре. Полученные знания пригодились Константину Сергеевичу — впоследствии он считал широкую эрудицию важнейшей чертой профессионального режиссера.

Выступая против пафоса и переигрывания актеров, которые присутствовали на русской сцене начала XX века, уже ставший к тому времени известным в профессиональных кругах Константин Станиславский объединился с другим корифеем отечественного театра — драматургом Владимиром Немировичем-Данченко. В ходе 18-часовой беседы они определили ключевые направления развития театрального искусства, воплощенные впоследствии в открытом ими легендарном МХАТе, который считается одной из самых престижных кузниц актерских кадров в России.

Там же были заложены основы знаменитой системы Станиславского — революционного метода обучения актерскому мастерству. Главными задачами режиссера было научить актеров искусству пауз; сделать из их тел пластичный инструмент, позволяющий достоверно и без зажимов изображать необходимое переживание; развить фантазию и память, которые помогут им представить любую эмоцию и в нужный момент вспомнить ее, а также научить их взаимодействию с партнерами. Все эти навыки необходимы для того, чтобы воплотить замысел автора, ради которого создавалось произведение.

В. И. Немирович-Данченко (1858–1943 гг.)

Владимир Иванович Немирович-Данченко — выдающийся русский и советский театральный режиссер, педагог, драматург, писатель, театральный критик, народный артист СССР. С детства он мечтал о сцене, а в 19 лет начал успешно выступать в любительском театре. Однако продолжать актерскую карьеру не стал.

В 1870-х Владимир Иванович начал выступать в качестве театрального критика. Он знал и понимал современное ему театральное искусство, и это привело его к мысли о необходимости коренной реформы театра. Вместе с Константином Сергеевичем Станиславским Владимир Иванович совершил революцию в русском театральном искусстве — создал Московский Художественный театр и заложил основы Школы-студии.

Художественный театр стал настоящей жизненной миссией Владимира Ивановича. Здесь, в кругу К. Станиславского, А. Чехова, М. Горького он впервые получил реальную возможность осуществления своих идеалов. Под крылом театра выросла и творчески реализовалась целая плеяда великолепных актеров, среди которых Всеволод Мейерхольд, Иван Москвин, Ольга Книппер-Чехова, Елена Савицкая и другие.

Основная черта дарования В. И. Немировича-Данченко — умение охватить театр в целом. Он не воспринимал его вне связи с обществом, для него не существовало мелких деталей в театральной жизни. Именно ему принадлежит известная фраза: «Театр начинается с вешалки».

Язык образов, на котором Владимир Иванович общался с актерами, был богат и полон ярких сравнений, направленных на пробуждение в актере необходимых ассоциаций. Он помогал находить яркие и простые сценические приемы, которые позволяли передать саму жизнь.

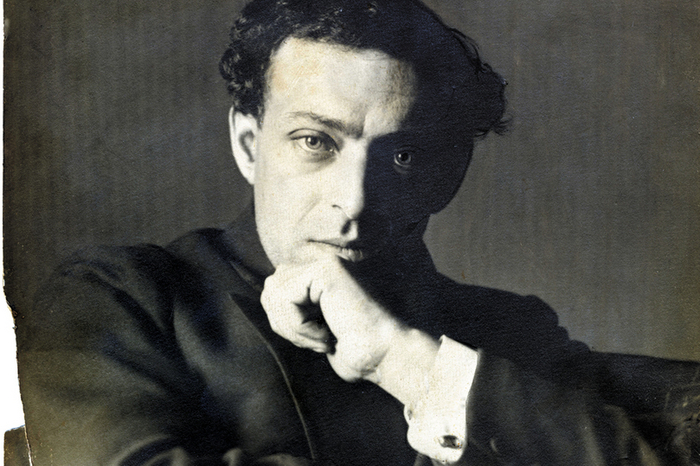

В. Э. Мейерхольд (1874–1940 гг.)

Всеволод Эмильевич Мейерхольд (настоящее имя — Карл Казимир Теодор Мейергольд) — один из театральных реформаторов, актер, режиссер и педагог — появился на свет в обрусевшей немецкой семье. После окончания Государственного училища он переехал в Москву, где учился в театрально-музыкальном училище имени Владимира Немировича-Данченко. Позже В. Мейерхольд стал артистом Московского Художественного театра, а затем создал собственную труппу. К 1907 году Всеволод Эмильевич стал известным театральным режиссером в Александринском и Мариинском театрах Санкт-Петербурга.

В. Мейерхольд стал автором особой методики актерского тренажа — биомеханики, в которой нашли своеобразное применение принципы конструктивизма. Он стремился придать зрелищу геометрическую точность формы, акробатическую легкость и ловкость, спортивную выправку.

Всеволод Мейерхольд работал и в кино. Он снял фильмы «Портрет Дориана Грея» (1915) по роману Оскара Уайльда и «Сильный человек» (1916) по повести Станислава Пшибышевского, исполнил роли в обоих фильмах. В 1928 году на экраны вышел фильм «Белый орел», в котором Всеволод Эмильевич сыграл сенатора.

Среди многочисленных учеников В. Мейерхольда — актриса Мария Бабанова, актеры Эраст Гарин, Игорь Ильинский, Михаил Жаров, Евгений Самойлов, театральные режиссеры Николай Охлопков, Валентин Плучек, Борис Равенских, кинорежиссеры Сергей Эйзенштейн, Сергей Юткевич и Иван Пырьев.

Е. Б. Вахтангов (1883–1922 гг.)

Евгений Багратионович Вахтангов — первый и, пожалуй, единственный режиссер в истории театра, достигший практического синтеза методик двух революционных мастеров русской актерской школы — К. Станиславского и В. Мейерхольда. Он считал сочетание этих методов апогеем театрального мастерства и назвал его «фантастическим реализмом». Эта концепция привела к созданию актерской техники, которая была бы внешне очень стилизованной, но внутренне реалистичной. Другими словами, актер должен испытывать на сцене реальные и правдоподобные чувства, но представлять их в театральном, «фантастическом» виде, пользуясь всем арсеналом сценической выразительности.

Находясь в театре «фантастического реализма», зрители не забывали, что они видят перед собой актеров, однако это вовсе не препятствовало искренности их чувств, неподдельности слез и смеха.

А. В. Бородин (род. в 1941 г.)

Алексей Владимирович Бородин — советский и российский театральный режиссер, театральный педагог, профессор, художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ). Родившись в Китае в семье русских эмигрантов, он увлекался русской культурой. Твердое решение стать актером Алексей Владимирович принял в детстве после того, как увидел «Лебединое озеро». Воплотить планы в жизнь удалось после возвращения на родину.

Путь в профессию был тернист. Будущего корифея театра, лауреата многочисленных государственных премий в юные годы дважды не приняли на актерский факультет, а на режиссерский зачислили только со второй попытки. Однако это не остановило молодого человека. После выпуска Алексей Владимирович возглавил Кировский ТЮЗ, а затем в течение сорока лет бессменно руководил легендарным РАМТом — Российским академическим молодежным театром, который ранее был Центральным детским театром. Он получил не только общероссийское, но и мировое признание. В его профессиональном портфолио — гастроли в Германии, работа в Исландии, сотрудничество со знаменитым британским драматургом Томом Стоппардом.

«Балет — это ведь не только техника. Самые лучшие партии танцуют душой…» (О. Рой)

Балет формировался и совершенствовался в России почти 300 лет. Сегодня этот возвышенный творческий вид искусства является национальным достоянием русской культуры. Именно в России появились самые почитаемые в мире балетные труппы и театры, именитые танцоры, покорившие сердца сотен тысяч зрителей.

Начиная с XVIII века балетные спектакли стали неотъемлемой частью развлекательной и театральной жизни России. Первые постановки балета в нашей стране отражали влияние западноевропейских традиций, но со временем российская школа балета приобрела собственные особенности и уникальный стиль. Первым танцмейстером, прибывшим в Россию, был француз Жан-Батист Ланде. В 1738 году под его руководством в Санкт-Петербурге была основана вторая в мире школа балета, которая продолжает работать и сегодня, — это академия русского балета им. А. Вагановой. Мастерство и талант французов и итальянцев, приезжавших с выступлениями к царскому двору, вдохновило знать на развитие балета в России.

Для обучения и постановки первых спектаклей в нашу страну приглашали выдающихся зарубежных балетмейстеров, таких как Дило, Перро, Сен-Леона и других. Таким образом, русская школа балета, усвоив первоначальную зарубежную базу, начала развиваться в собственном направлении. Природная пластичность и талант русских танцоров в сочетании с усердием и ежедневным трудом принесли свои плоды.

Одним из ключевых событий в истории русского балета стало открытие Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Здесь организовывали постановки величайшие русские балетмейстеры, такие как Мариус Петипа, Лев Иванов, Михаил Фокин и другие. Мариинский театр стал колыбелью многих знаменитых балетных произведений, таких как «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Жизель» и многих других.

В этот период получили известность русские балерины Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Тамара Карсавина. Их талант и исполнительское мастерство привлекали внимание публики и критиков со всего мира.

Сегодня в нашей стране действует множество балетных театров, в которых проводятся выступления известных артистов и коллективов. Наиболее известный из них — Большой театр в Москве. На его сцене можно увидеть классические и современные произведения, исполняемые лучшими артистами страны.

На международном уровне российский балет также заслуживает самых высоких оценок. Русские артисты выезжают на гастроли по всему миру и получают признание за свои уникальные постановки. Всемирно известный балет «Лебединое озеро» в постановке Мариуса Петипа и Льва Иванова с успехом исполняется российскими труппами на всех континентах. Многие русские артисты были удостоены престижных наград, таких как премия «Бенуа» и Международная премия имени Сергея Дягилева.

Современный балет в России продолжает исследовать новые форматы и экспериментировать с разными стилями. Молодые талантливые хореографы создают постановки, сочетающие в себе элементы классического балета и современной хореографии. Яркие примеры нового направления — «Eifman Ballet» и «Модерн-балет» С. М. Березина.

«Опера едва ли все-таки не самая богатая музыкальная форма» (П. И. Чайковский)

Русская оперная школа — наряду с итальянской, немецкой, французской — имеет общемировое значение. С этим жанром Россия познакомилась во времена правления императрицы Анны Иоанновны. В 1736 году в нашу страну приехала итальянская труппа с произведением «Сила любви и ненависти». Опера была переведена на русский язык поэтом Василием Тредиаковским. Спектакль имел грандиозный успех, а сам оперный жанр полюбился зрителями и закрепился на отечественной сцене. Вскоре при дворе начала работать французская труппа, повсеместно стали появляться частные оперы. В Россию съезжались музыкальные коллективы из Франции, Италии, Германии. В операх принимали участие певчие, которые до этого исполняли только церковные песнопения. Первая по-настоящему русская опера «Цефал и Прокрис» была поставлена в Санкт-Петербурге в 1755 году. Текст к ней написал поэт Александр Сумароков.

В начале XIX века большую роль в русском музыкальном театре играют смешанные жанры: трагедия с музыкой, водевиль, комическая опера, опера-балет. В опере преобладали комические сюжеты, высмеивающие скупость, взяточничество, или сентиментальные, рассказывающие о препятствиях, мешающих любви. Музыка в таких постановках была довольно простой.

Такая ситуация складывалась до того момента, пока в искусстве не появился композитор Михаил Иванович Глинка.

Он стремился создавать более масштабные произведения, чем обычные сентиментальные истории влюбленных. Михаил Иванович мечтал поставить историческую трагедию, главным действующим лицом которой был бы весь русский народ. Так в 1830 году была написана историко-трагедийная опера «Иван Сусанин», а в 1842-м — «Руслан и Людмила». Эти произведения по праву стали русской оперной классикой и до сих пор имеют грандиозный успех во всем мире. Они положили начало двум важнейшим направлениям русского музыкального театра: исторической и волшебно-эпической операм.

Идеи М. И. Глинки подхватили и другие композиторы: Модест Мусоргский, Александр Даргомыжский, Антон Рубинштейн, Александр Серов. Во второй половине XIX века появляются такие знаковые произведения, как «Борис Годунов», «Хованщина», «Русалка», «Каменный гость», «Юдифь», «Вражья сила», «Куликовская битва», «Дети степей», «Демон».

Одним из наиболее ярких представителей музыкальной культуры конца XIX столетия был композитор Петр Ильич Чайковский.

Он создал 10 бессмертных оперных произведений. Наиболее известна его историческая оперная трилогия: «Опричник», «Мазепа» и «Орлеанская дева». Особенность исторических опер П. И. Чайковского — их родство с его лирическими операми. Композитор раскрывает в них характерные черты изображаемой эпохи через судьбу отдельных людей. Оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Иоланта» прочно вошли в мировой оперный репертуар.

К началу XX века русская опера пользуется заслуженным успехом далеко за пределами России. На сцене Большого театра в эти годы были поставлены оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» и «Декабристы» Василия Золотарева. В СССР новатором в этой области был Дмитрий Шостакович. Большой популярностью пользуется его произведение «Нос» по мотивам повести Н. В. Гоголя. Во время Великой Отечественной войны появилась опера Сергея Прокофьева «Война и мир», позже родился образец советской оперы «Повесть о настоящем человеке». В послевоенные годы в Советском Союзе популярным стал жанр рок-оперы. Самое известное произведение — «Юнона и Авось».

Всем, кто хочет узнать больше о культурном наследии нашей страны, будет интересно посетить парк «Россия — Моя история». Все открытые экспозиции представлены в мультимедийном формате, поэтому информация остается доступна для юных и взрослых любителей истории. Актуальные новости о работе парка «Россия — Моя история» представлены в официальной группе https://vk.com/myhistory_bvb. А еще специально для вас мы создали канал «Агентство исторических новостей» — https://t.me/rmh_we, который посвящен достижениям прошлого и удивительным технологическим прорывам современности.