Конец эпохи кремния. Процессоры будущего2

Эпоха кремниевых чипов подходит к концу. Новые процессоры выходят горячими, а про закон Мура все забыли. Неужели развитие электроники остановится? Какими будут процессоры будущего? Есть ли замена кремнию?

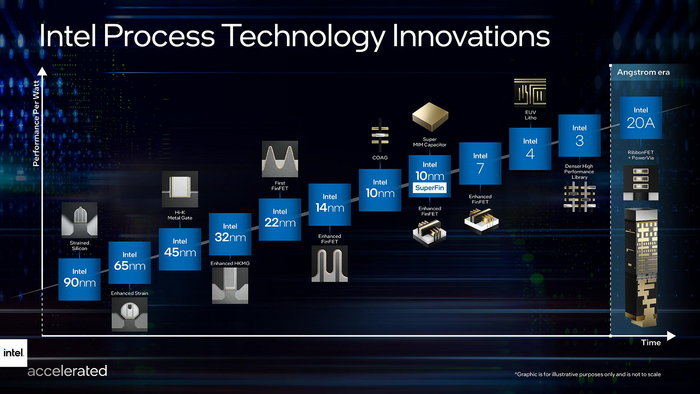

Пока еще новые техпроцессы худо-бедно появляются: В 2026м TSMC обещает нам 2-нм чипы, а может слегка раньше появится непонятный техпроцесс Intel 20A. Но вы же знаете, что это маркетинг. Качественного уменьшения размера транзистора нам ждать не стоит.

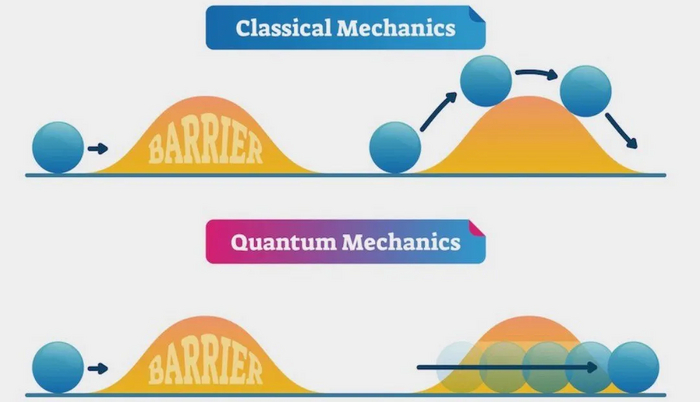

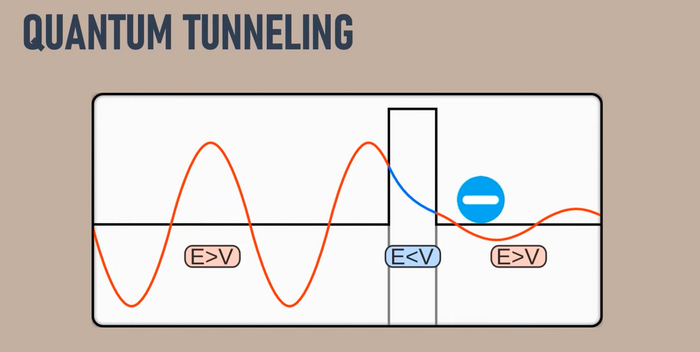

И причина тут в физике — минимальный размер затвора кремниевого транзистора составляет 5 нм. Пять кремниевых нанометров – это предел. При меньшем значении просто не получится создать транзистор — он не будет работать как переключатель, электроны будут свободно туннелировать через его канал не обращая внимания на запрещенную зону. Иными словами, такой транзистор будет всегда включен — так что никакой магии вычислений не будет. И чем меньше маркетинговый техпроцесс — тем ближе мы к этому физическому пределу, и тем существенней становится эффект туннелирования, мешая проводить вычисления.

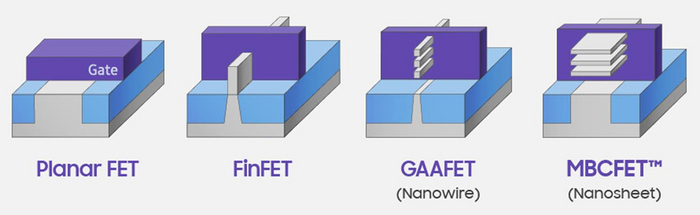

Конечно, чипмейкеры всеми силами пытаются эту проблему решить — так, можно уменьшать другие части транзистора, или делать затвор хитромудрой формы — например, в виде плавника, откуда и пошла технология finfet в которой транзисторы по сути трехмерные.

Однако все эти ухищрения привели к тому, что плотность транзисторов в чипах серьезно выросла, и сейчас в кусочке кремния размером с ноготь могут быть сотни миллиардов крошечных переключателей, активно выделяющих тепло при работе друг над другом. И отвод тепла от этого бутерброда — серьезная проблема.

Что, если не кремний?

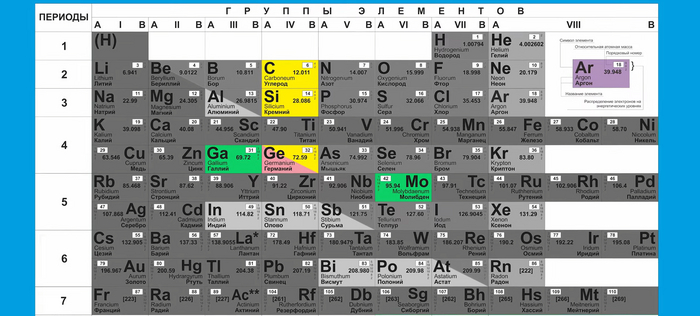

Глядя на все эти проблемы, вызванные кремнием на закате жизни, возникает вопрос — а почему бы не сменить этот химический элемент на что-то другое? Ведь едва ли он такой один в таблице Менделеева, насчитывающей уже больше сотни элементов. Все верно — не один. Существует такой металл как германий, из которого также можно делать полупроводники.

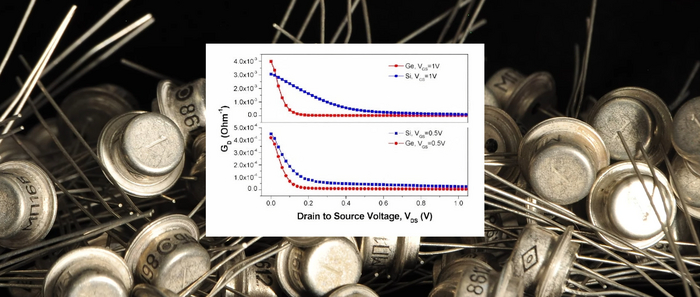

Более того, первые транзисторы в конце 40ых именно из этого металла и делали. У него в три раза выше электропроводность, меньше напряжение — а значит и потери тепла — на p-n-переходе и меньше сопротивление открытого канала — в общем, германий кажется лучше кремния в полупроводниках, однако уже к 60ым от него почти полностью отказались.

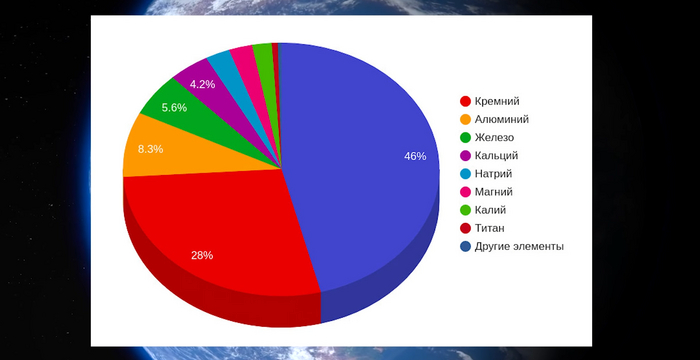

Причин было сразу три. Во-первых, этот металл гораздо дороже и встречается реже кремния, которого почти 30 % в земной коре. Кремний там второй после кислорода.

Во-вторых, у германия гораздо меньше термостабильность, то есть при нагреве он быстрее теряет свои характеристики, к тому же есть проблемы с окислением.

Ну и в-третьих, у него хуже теплопроводность — то есть отводить тепло сложнее, чем от кремниевого чипа. Все это привело к тому, что эпоха германиевых компьютеров оказалась такой же короткой, как и ламповых — дальше пришлось переходить на кремний.

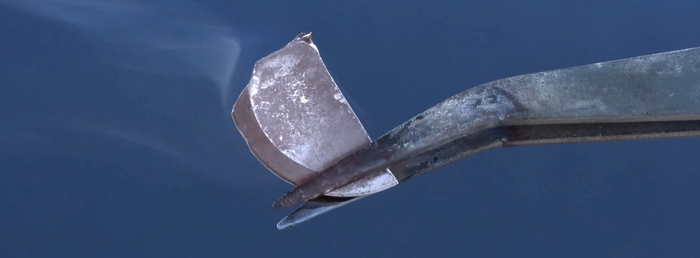

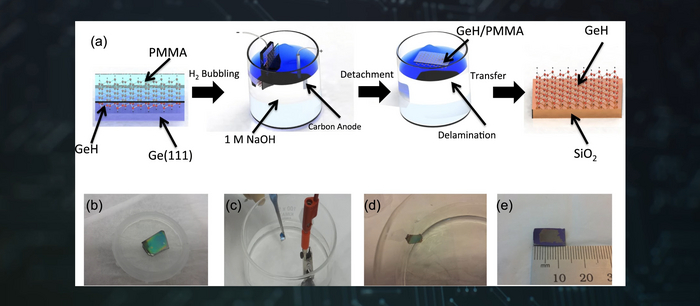

Эпоха чистого германия закончилась лет 60 назад. НО мы живем во времена продвинутых сплавов и сложных химических соединений. Вспомните Т-1000 из терминатора 2! Неужели нельзя прокачать германий, чтобы он стал лучше кремния для производства полупроводников? Оказывается, можно, и такое вещество зовется германан. По сути это как графен, только из германия – тонкая одноатомная пленка. Ее производство – отдельный вид искусства, когда сначала делается слоеный пирог из графена и кальция, после чего последний вымывается водой, которая в процессе отдает свой водород, делая германиевые связи прочнее и позволяя отделять однослойные пленки этого металла.

Как оказалось, такие пленки проводят ток в десять раз лучше кремния, да и вопросы с охлаждением тут не стоят так остро. Но, разумеется, все еще до коммерческого производства пока далеко – создавать германан научились лишь в лабораториях, и пока нет ни одного готового чипа на его базе. Однако германан – это еще не все, есть другое соединение на базе которого даже удалось создать полупроводниковый чип.

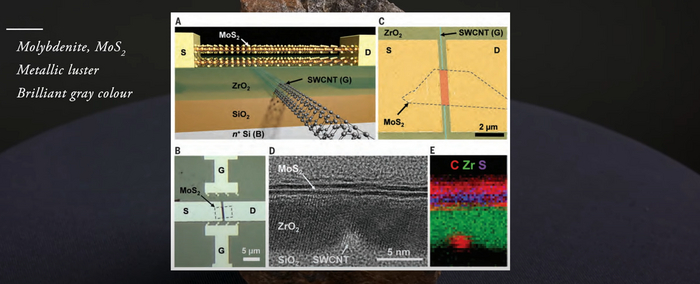

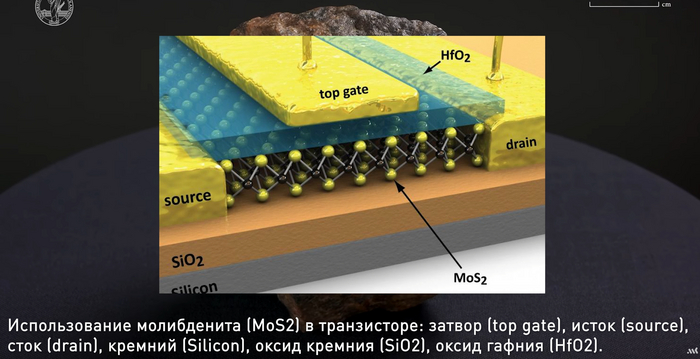

Называется оно дисульфидом молибдена, или же - молибденит. Сейчас его в основном используют для создания различных сплавов, однако у него есть отличные полупроводниковые свойства, работающие при таких крошечных размерах, когда кремний окисляется до стекла. Так, ученым удалось довести толщину молибденита до 0.65 нм при полном сохранении полупроводниковых свойств.

И самое главное – удалось создать на его базе полупроводниковый фотодиод, который в 5 раз чувствительнее кремния. Это позволит создавать в будущем еще более светочувствительные матрицы для камер.

Но существуют ли идеальный химический элемент, который может заменить кремний? Да, это углерод. Это даже иронично – основа нашей жизни может стать и основой будущих терминаторов, хотя и надо признать, что в крайне необычной форме.

Называется это необычное соединение углеродными нанотрубками и представляет собой листы графена, которые свернули в рулон. И да, они также являются полупроводниками, причем атомной толщины, к тому же их электропроводность втрое выше кремния.

Интересно, что на основе таких углеродных нанотрубок уже удалось сделать первый чип с 14 000 транзисторов. Правда, его техпроцесс не поражает воображение – всего лишь около микрометра, то есть уровень кремниевых процессоров 80-ых годов, однако все же это полноценный чип, на котором уже удалось запустить программу уровня «привет, мир». В будущем ученые планируют уменьшать размер нанотрубок и тем самым создавать более быстрые и эффективные чипы – но все еще это достаточно далекое будущее.

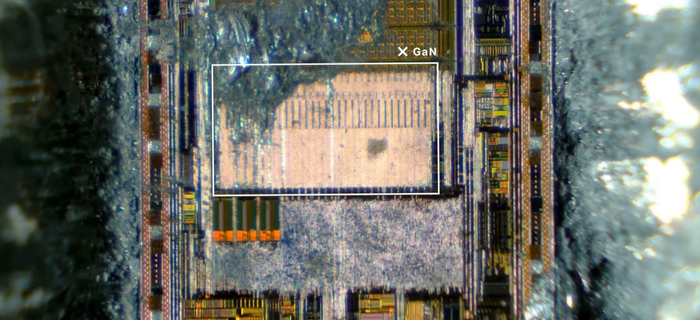

Все это заставляет задать вопрос – а есть ли уже замена кремнию, которую может купить и пощупать любой человек, а не только пара ученых в крупных лабораториях? Да, есть – зарядки с нитридом галлия, или GaN. Этот полупроводник стал популярным в 90-ые, на его основе делались первые белые светодиоды и некоторые виды синих лазеров. Его особенность в том, что производить электронику на его основе можно на тех же заводах, где делают кремниевые полупроводники. Но при этом нитрид галлия имеет более широкую запрещенную зону, что позволяет ему работать при больших напряжениях или меньшем нагреве, чем кремний – и это свойство очень нужно в компактных зарядках, где его и стали активно применять.

Отказ от КМОП

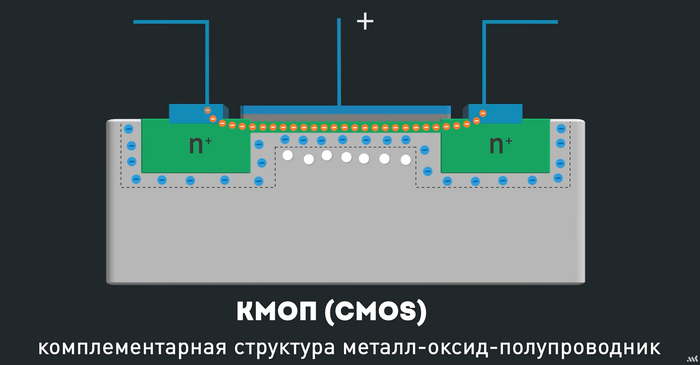

Хорошо, с первым подходом разобрались – можно заменить кремний на другое вещество, до физического лимита которого еще далеко. Но ведь есть и второй путь – отказаться от привычных нам КМОП-транзисторов и перейти на что-то другое. КМОП расшифровывается как комплементарная структура металл-оксид-полупроводник, и подавляющее большинство современных микросхем базируется на этом принципе, который был изобретен еще в 60-ых.

И возникает логичный вопрос – а что если пойти совсем другим путем и не отказываться от кремния, а изменить сам принцип работы микросхем?

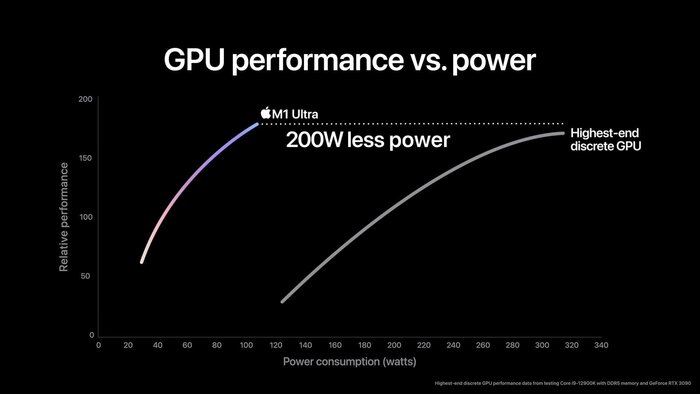

Этот подход схож со сменой процессорных архитектур: так, Apple показала, что ее ARM-чипы M1 могут быть и ощутимо мощнее, и ощутимо холоднее многих современных х86-чипов от AMD и Intel. Возможно, отказ от КМОП-транзисторов сделает тоже самое? Что ж, такие идеи действительно есть, причем уже не только на бумаге – существуют так называемые туннельные или TFETS-транзисторы.

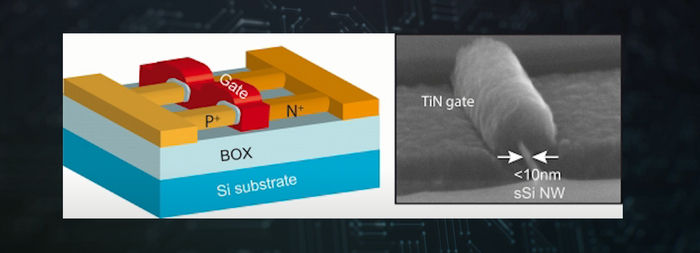

Они работают совершенно по-другому в отличие от полевых транзисторов: если для последних туннелирование электронов – это провал, транзистор не может закрыться и превращается в проводник, то вот TFETS-транзисторы именно на этом эффекте и работают. Все дело в том, что туннелирование выглядит как обман физики: логично, что если у электрона не хватает энергии для преодоления потенциального барьера, то он остается за ним, если ему не сообщить недостающую энергию. Однако эффект туннелирования позволяет электронам даже с недостаточной энергией «просачиваться» через этот барьер.

Иными словами, это позволяет TFETS-транзисторам работать при меньших напряжениях, чем обычным КМОП. Более того, уменьшение размера затвора тут ничем не грозит – чтобы избежать избыточного туннелирования нужно просто еще больше снизить напряжение – что к тому же приводит к меньшему выделению тепла. Неужели победа? Увы, не все так просто.

Во-первых, для производства туннельных транзисторов необходим графен — только это вещество обладает нужными свойствами. Во-вторых, для работы таких транзисторов требуются сверхнизкие температуры – увы, водянкой тут не обойтись, нужен жидкий азот. Так что ученым еще необходимо провести множество исследований, прежде чем мы увидим первые гаджеты на TFETS-транзисторах.

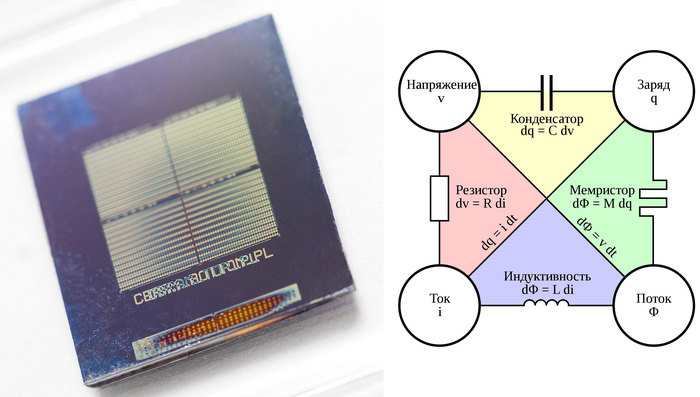

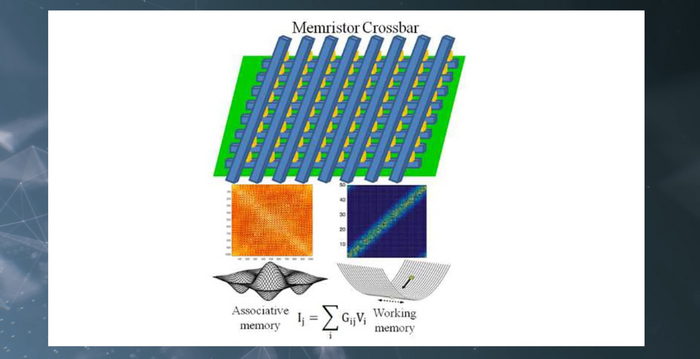

И раз уж мы уходим от классических КМОП-транзисторов, нельзя не вспомнить про мемристоры – нет мемы, тут не причем. Мемристоры были разработаны на бумаге еще в 70-ых годах, и их название происходит от слов memory – память и резистор. И это отлично описывает их главную особенность – если резистор это просто электрическое сопротивление, которое никак не меняется, то вот мемристор обладает эффектом памяти. Иными словами, он изменяет свою проводимость в соответствии с количеством протекшего через него электрического заряда.

Это свойство позволяет идеальному мемристору быть сразу и энергозависимой, и энергонезависимой памятью. То есть объединять ОЗУ и SSD. И это может перевернуть наши представления о хранении данных. Загрузка системы больше не будет нужна – ведь вся информация из ОЗУ и накопителя будет храниться в одном месте. Отключение электричества больше не приведет к потере информации – мемристор, будучи энергонезависимым, сохранит последнее состояние. Загрузка любых данных ускорится в разы – ведь больше не нужно перекидывать информацию между ОЗУ и накопителем.

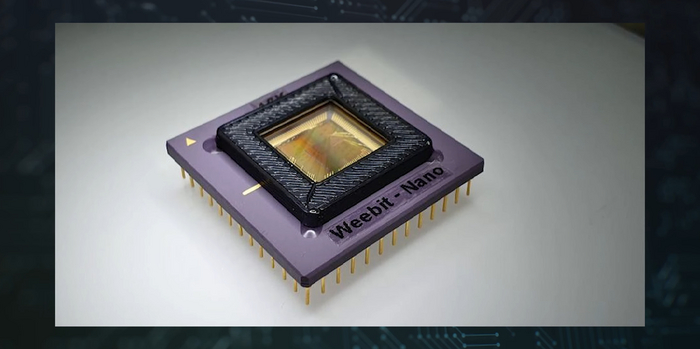

Звучит как фантастика? Да, но это уже реальность. Израильская компания Weebit Nano сообщила об успешном завершении тестирования SoC на модульной архитектуре RISC-V с блоком встроенной резистивной памяти ReRAM на 128 КБ. Такая память менее подвержена температурным колебаниям, радиации и другим негативным факторам, что делает её привлекательной для индустриального и военного сектора.

Ну а если уйти совсем в будущее, то мемристоры идеально подходят на роль искусственных синапсисов для создания максимально приближенных к человеческому мозгу нейросетей, причем конструировать их можно будет на стандартном микрочиповом оборудовании. Дело в том, что мемристор ведет себя очень похожим на синапс образом: чем больший сигнал через него пропускается — тем лучше он пропускает сигнал в будущем.

Это свойство идеально подходит для обучения терминаторов максимально реалистично подстраиваться под нас.

Меняем электроны на фотоны

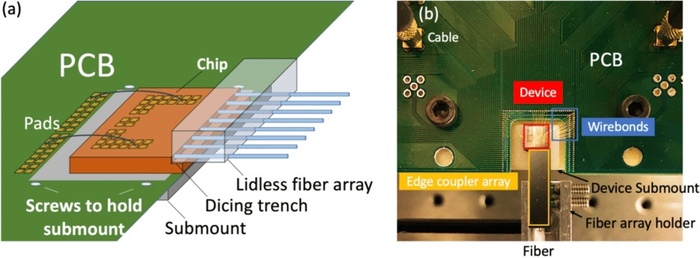

Итак, мы рассмотрели два подхода: это замена кремния на другие вещества, и изменение принципа работы транзисторов. Что еще можно поменять? Ну, например, сами носители заряда и данных, электроны, в ряде случаев отлично заменяются фотонами. Многие слышали или даже пользуются технологией PON или GPON – оптической сетью, которая в крупных городах уже активно вытесняет медную витую пару, позволяя миллионам людей получать быстрый доступ в интернет.

Схожую технологию можно использовать и в компьютерах: передавать информацию при помощи света выгоднее, так как это позволяет получать широкую полосу пропускания, невосприимчивость к электрическим помехам и минимальный нагрев. Теоретически оптические соединения помогут снизить задержку и увеличить скорость взаимодействия между вычислительными блоками процессора и кэшем, или же между процессором и ОЗУ.

Ограничения медных проводников мы уже видим на практике, когда лишь первые слоты PCIe у новых процессоров Intel работают по новому протоколу 5.0, а чипы GDDR6X приходится располагать максимально близко к GPU.

Фотоника снимет все эти ограничения, что позволит компьютерам развиваться дальше, хотя и надо сказать, что это не решает проблему с физическим пределом кремния.

Квантовые компьютеры

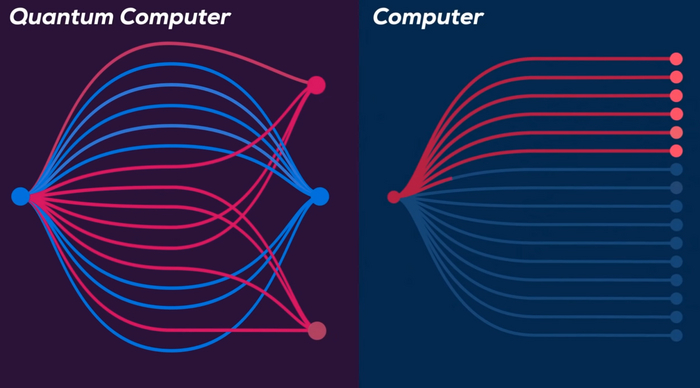

Осталось рассказать о самом популярном и последнем возможном подходе, который меняет уже не саму физику, а всю логику работы компьютеров. Подавляющее большинство различной электроники вращается между нулем и единицей, присутствием и отсутствием заряда. Именно этот простейший принцип позволяет транзисторам считать, а ячейкам памяти хранить информацию. Но простейшее – не всегда лучшее: такой подход накладывает серьезные ограничения на многие задачи. Эти ограничения отлично обходят квантовые компьютеры. Для них ложки не существует – нет четких нуля и единицы. Они оперируют кубитами – квантовыми битами, которые имеют состояние ноль и один одновременно. Как это возможно!?

Простой пример. Сколько существует чисел, составленных из двух нулей или единиц? Очевидно, четыре: это 00, 01, 10 и 11. Для записи каждого потребуется по два бита, итого в сумме – 8 бит. А кубитов потребуется лишь два, то есть в четыре раза меньше.

Да, такой подход взрывает мозг. На деле все еще сложнее, ибо нельзя просто взять и получить результаты квантовых вычислений, так как система в каждый момент времени находится в произвольном состоянии, и попытка считать данные превратит ее в классическую. Но мы сейчас рассказываем не о принципах работы квантовых компьютерах - это отдельная тема, а о том, являются ли они будущим сложных вычислений. И ответ – да. Еще год назад китайский стартап Shenzhen SpinQ Technology продемонстрировал суперкомпьютер с двумя кубитами ценой всего в 5000 долларов.

Буквально через несколько месяцев после китайцев нидерландский стартап QuantWare представил свой уже 5-кубитовый компьютер. Правда, его цена объявлена не была, но суть и так понятна: квантовые компьютеры становятся начинают появляться в массах, так что вполне возможно, что именно за ними будущее персональной электроники.

А пока, можно выдохнуть. Да, мы близки к пределу кремния, но на нем мир клином не сошелся. Хватает различных веществ, которые могут его заменить. Можно поменять даже принцип работы транзисторов, более того – саму логику работы компьютеров. Так что технологический прогресс не остановить – электроника будет продолжать развиваться, но в каком именно направлении – покажет будущее, если в этой ветке событий оно продолжит для нас существовать.

Хотите пересекаться чаще, жмите на кнопку подписаться. Вместе с нами следить за IT-новостями можно читая наш Телеграм-канал и группу вконтакте.