Грязь | Олег Золотарь

Дураки молились плохо, батюшка Февр был недоволен.

— Ниже лбы! Ниже! — сурово обращался он к дуракам.

Те вздрагивали, льнули к полу взъерошенными шевелюрами, но лбы по-прежнему остерегались встречать подноготную со всей стремительностью искреннего порыва. А заученные строки молитв, вылетавшие из залепленных бородами ртов, не спешили нарушать тишину храма, пробегая по ней хриплой рябью и отражаясь от стен кислым перегаром вечности, обрубленной ровно по меркам человеческой жизни.

Обрубленной кем? Обрубленной для чего?

Сам Февр давно не мучал себя подобными вопросами. Знал: если вопрос произрастает из сомнения, то и любой ответ обречён остаться сомнением. Тишиной, которая охотно наполняет все доступные пространства, объёмы, паперти и в равной степени может служить как символом истинной веры, так и покрывалом самого лютого греха.

— Ниже лбы! Ещё ниже! — в очередной раз громыхнул Февр, закашлявшись и глубоко вздохнув.

В ответ дураки живо перекрестились. Новостью для Февра это также не было. Креститься дураки любили. Они легко принимали веру, размазанную по пальцам, лбам, плечам и животам. А вот во всём остальном: в поклонах собственных голов, взмахах вёсел, взмахах кадила, взмахах неисповедимого топора — во всём этом дураки были неспособны уловить колебаний маятника всего сущего. Того самого замысла, в котором нужно было принимать всё: смерть, холод, немощь. Свои ли, чужие — без разницы. От которого нельзя было чего-то требовать и к которому незачем было обращаться при помощи слов и жестов. Дураки не понимали, что сам человек — это и есть прямое обращение к Господу, что он — это и есть самая настоящая молитва. И единственное, что придавало молитве силу, — это смирение. Без него любая молитва оставалась всего лишь нелепым заклинанием, а человек — обрубком души, от которого требовать вечной жизни было наивно и совершенно бессмысленно.

— Ниже! Ещё ниже! — наседал на дураков Февр.

Именно смирения дуракам и не хватало. Причём не хватало не только в храме, но и во всей прочей жизни. Слепой, инстинктивной, мордобоем растекавшейся по планам и понятиям. Доставшейся им даром, но не осознанной в качестве дара.

Во всех этих избах, огородах, хлевах, бурунах, сапогах, головах, песнях и надеждах главенствовала тишина. Лишь тишина.

— Ниже лбы! Ещё ниже! — едва не вопил Февр, задыхаясь от гнева и бессилия.

«Вера у дураков склочная, малахольная! — напутствовал в своё время Февра архимандрит Пустолевский, верный друг, наставник и ангел-хранитель. — Верят только в то, чего понять не могут. Оттого и Христа объяснять им смысла нет. Поймут — атеистами сразу же сделаются. Потому дуракам один закон писан — лбом в пол! Иного и не практикуй!»

Пустолевский многое смыслил в жизни. Не в последнюю очередь благодаря тому, что и сам не один десяток лет отслужил в самых дурацких местах. Но глубинная мудрость его взглядов достигла согласия Февра далеко не сразу.

— Ниже лбы! Ещё ниже! Ещё! Ещё!

Февр долго не мог принять категоричность подобной литургии. Пытался служить мягко, по уставу. Напутствуя, но не нагибая. Направляя, но не потворствуя. Обращаясь к покорности сердец, но не лбов.

Малочисленный приход, умытый нуждой и разбросанный по отблескам тверди среди непролазных топей и условных рек, нуждался, на первый взгляд, в заботе, чуткости, снисхождении. А слепая церквушка, похожая одновременно на келью и на сельпо, привлекала робким обещанием нескольких секунд вечной жизни. Секунд, названных вечностью не по образу времени, но по образу его конца и начала.

Да и сами дураки на первых порах производили на Февра вполне выгодное впечатление. Они охотно несли в церковь яйца, колбасы, прочие продукты, старались угодить батюшке. Лихо прижимались ртами к образам, с готовностью падали на колени. Просили Февра помолиться о близких, дальних, усопших и продолжающих жить.

Но Февр давно забросил это пустое занятие. Знал, что отмолить дураков могли только сами дураки. И с этим справлялись они плохо. За столько лет храм так и не озарился эхом лбов, подобным ударам колокола, подобным восстанию из мёртвых, подобным жизни живых.

— Ниже лбы! Ниже! Ещё ниже! Ещё! Ещё!!!

Лбы молчали. Вместо лбов привычно стремились говорить рты.

— Может, довольно, батюшка? Хватит? — осторожно спросил Балабан, один из самых стойких дураков.

— Когда будет довольно, скажу! Сам — не смей! — гулким басом ответил Февр, после чего глубоко закашлялся.

Он понимал, что упорствует напрасно. Нынешняя служба была упущена. Дуракам не терпелось вернуться к своим глухим заботам и непролазным будням. Весь день моросило, лило с неба. В такие дни дураки теряли покорность особенно быстро.

И даже дурак Криштул, самый прилежный прихожанин, смелый помощник в любых делах и надобностях, сегодня стерёг лоб открытым неповиновением. Сомнением, скользившим по лицу неприятным, перевёрнутым нимбом всклоченной бороды.

— Уж и вправду запарились!

А ведь именно Криштул, орудуя вёслами, в своё время гордо знакомил Февра с затопленными руслами рек Фити и Сагры, поросшими рогозом, степной ряской, травой-быстрицей, ивовым чертополохом. Объяснял, кто и где из прихожан обитает, до кого можно достать только лодкой, до кого островами, мостками или, прости господи, одними молитвами (погост выходил южнее Сагры, и до него можно было добраться по суше, хотя и обозначив свой путь порядочным крюком).

Места здесь и вправду были суровые. В первые месяцы службы Февр с оторопью разглядывал эти чёрные закоулки, в которых природа впервые открылась перед ним в своём непривычном облике: вплотную приближенная к смерти, погружённая хоть и не в вечный, но очень долгий покой.

Чёрный ил, доходивший у Смольских окраин, по словам Криштула, «до бороды али выше», и вовсе вызывал у Февра оторопь, которая брала за самое сердце, а значит, и за душу.

Здесь русла растворялись вовсе, уступая пространству непролазных трясин, в которых нечисть людских слабостей играла людским воображением особенно умело, вырисовывая страшные, но понятные дуракам образы. Февр уже тогда замечал, как Криштул крестится на коряги и зыбкие отмели.

«Ты это чего?» — спрашивал батюшка здоровяка.

«Место нехорошее, — оправдывался Криштул. — Ежели трижды не перекрестишься, сгинешь!»

«Дурень! — смеялся Февр. — Неужто думаешь, что дьяволы из-под корчей выскакивают?»

«А откудова же им ещё?»

«Нет в нашем мире дьявола, нет и его приспешников!»

«Как это нет?» — удивлялся Криштул.

«А вот так! — хитро улыбался Февр. — Дьявол — это и есть отсутствие. Отсутствие всего. Отсутствие жизни, отсутствие даже самого себя. Отсутствие любых сил и намерений. Он есть немощь, возведённая в степень вневременного бытия. Потому и остерегаться следует не того, что из-под коряги выскочить может, а того, куда сам из жизни выскочишь, когда время придёт. Понимаешь?»

«Ну так а ежели чёрта нет, молиться тогда зачем?» — не понимал Криштул.

Не понимал он этого и сейчас. Ровно как и дураки Гопань, Урве, Яст, Николай, Шелест, Балабан, Емень и другие.

— Ниже лбы! Ниже! — из последних сил сипел Февр.

— Так уж, может, и вправду хорош? — с нескрываемым недовольством прокряхтел старый дурак Емень. — Мостки Евгеньевские скоро затопит — как люду до дому добраться?

Сам Емень проживал всего через три избы от Февра, и бояться потопа ему было незачем (только если это был не вселенский потоп), но сейчас, преследуя личный интерес, он был готов проявить сострадание к ближним. Среди дураков подобное новостью также не было.

А Февра трясло. Февр задыхался. Который день его накрывала неприятная оторопь, рисковавшая покинуть свои берега. Хотелось то ли спать, то ли проповедовать, но проповедовать уже не словами. Хотелось встряхнуть сами души дураков, хорошенько ухватившись за их волосы, бороды и страхи. Вот только сил на это не было. Сил едва хватало на дыхание.

— Ладно, бог с вами! Хватит! — тяжело выдохнул Февр. — Прочь! С глаз долой! Нехристи! Быдло! Возвращайтесь в свою грязь! В храме ей не место!

***

К вечеру батюшке сделалось вовсе худо. Холод, жар, строки чужих мыслей, писаний (прочитанных даже не до половины, а по самым вершкам), промокшие сапоги, натопленная духота, привычная снедь (сфероль по-французски, капуста квашеная, хлеб) — всё содрогалось в висках, грызло, туманило взгляд. Запускало тараканьи бега сожалений, жалости, желчи, проклятий. Чадило искрами в печи, бормотанием радиоприёмника, чесалось телом, светилось лампадами пятен, вынырнувших на кожу и расходившихся кругами перед глазами.

Опустившись на кровать, Февр чувствовал, что подняться сил у него уже не хватит. Их не хватало даже на то, чтобы перекреститься. Но за это Февр переживал как раз менее всего. Знал, что крест имеет значение, если на этом кресте висишь сам. А вот всё остальное — слабосильное подражание, копия, ложь, контрафакт. Что-то вроде желания быть спасённым без спасения, молиться без молитвы и жить без необходимости умирать.

Настоящая же смерть крестила по-иному — правдой, настоящим ужасом, тем самым собачьим лаем, вырывавшимся из груди.

— Да что же это, Господи? — волновалась матушка.

— А с Господа здесь нечего спрашивать, — хрипел Февр. — Человек сам живёт, сам и помирает! Так всякому и полагается!

Матушка бросилась за лекарем. Не спрашивая согласия, не рассуждая, молча обула сапоги и вышла за порог.

Через несколько часов бело-красная буханка брызнула сигналом у ворот, хотя матушка исчезла из виду всего на мгновение (телефон был только у живших на отшибе стариков Бычарских, дети которых настолько не любили навещать родителей, что организовали для ежедневного перезвона с ними вполне терпимую связь).

— По небу, что ли, долетели? — спросил Февр молодого врача, осматривавшего скромное убранство избы с большим вниманием, нежели своего пациента.

— А по-другому до вас разве доберёшься? — кисло ухмыльнулся доктор.

Выслушав симптомы, он долго смотрел в экран телефона, таинственно подносил его к разным углам избы (словно хвастаясь перед иконами), пытался кому-то дозвониться. После чего засвидетельствовал, что связи и интернета в деревне не имеется, а значит, все её жители так или иначе обречены. О самой болезни отозвался неопределённо, предположив, что хворь у Февра самого общего характера, но и в самой запущенной степени. Настоятельно советовал лечь в больницу на обследование, хотя тревожить и перевозить Февра прямо сейчас крепко не рекомендовал. Но деньги, предложенные матушкой в качестве благодарности, взял (отчего Февр предположил, что врач совершенно точно не дурак, а всего лишь заезжий практикант) и даже раздобрился на укол.

Дурман проплаченной инъекции немного приземлил Февра, позволил ощутить мизинцы ног. Но это чувство смогло только сильнее вдавить Февра в кровать, в противоположном от жизни направлении. А сон, свалившийся холщовым мешком, не спешил прибавлять сил. Да и проспал Февр недолго.

Разбудили его голоса. Они доносились из соседней комнаты. Не иначе как дураки, привлечённые крестным ходом медицинской кареты, наведались справиться о самочувствии Февра.

— Завтра приходить лбы мять, али как? — слышался голос кого-то из дураков.

Кажется, это был Ехр, хотя вполне мог быть и Быр.

— Где уж?! Сегодня не поднялся, завтра тем паче не сможет! — скорбно отвечал Криштул.

— А что лекарь? — интересовался Балабан.

— Не опознал болезнь. Без КТ, говорит, никак!

— А чего ж тут опознавать? И так ясно, что жаботряс батюшку одолел. Ещё и в храме понятно было.

— Как день!

— Сто пудов и сверху столько же!

— Жаботряс и есть!

Февр и без того слыхал от дураков довольно ереси, но, столкнувшись с ней в стенах своего дома, встрепенулся, зарычал.

— Чего ты там мелешь, остолоп?! А ну зайди сюда и повтори, если смелости хватит!

Дверь смущённо отворилась, и в комнату, опустив головы, вошли дураки Криштул, Балабан, Фелев, Сапунаевский и Быр.

— Так какая, говоришь, у меня болезнь? — переспросил Февр Балабана.

— Жабья хвороба у тебя, батюшка! — ответил Балабан.

— Какая-какая? — ещё раз поинтересовался Февр.

— Жабья! — повторил дурак.

— Кулаком бы в харю тебе за слова подобные! Как смеешь меня обзывать, да ещё в немощи перед тобой лежащего?!

— А что такого? — вступился за товарища Криштул, выступив на несколько шагов вперёд. — В чём же тут обзывание? Обычная хвороба, не хуже прочих. И стыдиться её нечего — не стыдом передаётся. Тута каждый в своё время жаботрясом страдает. Среди болот живём. Вот и проникает за шиворот слаботелесность.

— Тебе-то что о хворях известно? — выдохнул Февр. — Здоровенный как бык, оглоблей не перешибёшь. Хотя иной раз и следовало бы.

— Так жаботряс на тело не смотрит, — понуро ответил Криштул. — Изнутри душит. Воздух как будто чужим становится. Дышишь, дышишь, а надышаться не можешь. Точно как тело, которое вдруг без души осталось.

— Да все вы — тела бездушные, — прошептал Февр. — Небось ещё и оберег какой выдумали, а?

— Что ж, способ имеется, — деловито ответил Криштул. — В болота Волошинские идти да в грязи тамошней по бороду отлежаться. После всегда отпускает. Природа насылает на человека хвори, она одна и освободить может.

— Ересь! Хлам! И откуда только рецепты подобные выдумали? — привычно возмутился Февр.

— От богов секрет пращурам достался. От них и к нам перешёл. Как блюдём, так и здравствуем.

— От каких это ещё богов? — насторожился Февр.

— От тех, которые не распятыми остались.

— Ирод! Богохул! Тьма! — тяжело выкрикнул Февр, после чего вновь уступил кашлю.

Но сминал его не только кашель. Внутри клокотала обида. Сколько лет он заставлял дураков стелить лбы ниже колен, но до сих пор не сумел хотя бы чуть потеснить их веру в болотные страхи и щедроты, именем которых была грязь.

Дураки поспешно вышли из комнаты, но Февр слышал, как они ещё долго разговаривали с матушкой, просили её правдами и неправдами убедить Февра уступить, не перечить житейской мудрости, погрузиться в болото. Называли всех предков, которые совершенно точно обретали в грязи силы и многие годы жизни.

После, каждый раз, как матушка заходила в комнату, Февр читал в её глазах немой вопрос. Но упрекать в маловерии не спешил. Понимал, что вся жизнь её была одним сплошным ударом о пол. Да таким, о котором не только дуракам, но и самому Февру нечего было даже мечтать. Сколько лет мыкалась по приходам, терпя злословие и непонимание. Не все из прихожан соглашались с миром без дьявола и вечной жизнью, доступной лишь на мгновение. Служение Февра признавалось немногими. Если бы не заступничество Пустолевского, духовную жизнь пришлось бы продолжать без официального сопровождения, вполне по-сектантски, в сырой землянке, заблаговременной могиле, вырытой собственными руками и из самых благих побуждений. Но и туда пошла бы без сомнений и причитаний. С тем собиралась и сюда, зная, что если ссылают к дуракам, в самые их топи и болота, то ссылают насовсем. Подальше от глаз, подальше от сияющих иконостасов и столиц.

Знала, как оказалось, многое, помимо этого.

— Так ведь они и вправду в грязь по уши залегают, — сказала под утро. — Считают, что иначе здесь жить нельзя. Обычно прямо после службы твоей идут к пучинам и там уж служат по-своему, как у них поколениями заведено.

— Дураки и есть. А раньше мне отчего не говорила?

— Расстраивать не хотела. И так досадой каждый раз хрипишь!

Внутри Февра и сейчас хрипело, пылало, царапало. Целые куски жизни, неразрывно связанные с плотью, куда-то исчезали, растворялись в глухой немоте, выныривали немощью, дрожью — той самой чертой небытия, за которой поджидал сам сатана. Поджидал всякого, независимо от его конфессии, веры, намоленности сапог и количества чудотворных образов, развешанных в гостиных, чуланах и головах. За этой же чертой поджидали дураки Лёсс, Ихверень, Мацулевски, Шпырь, Егозататарский, Дарья Сапожникова. Каждого Февр провожал в последний путь сам. Опускал в лапы дьявола, питая себя надеждой, что их вечная жизнь уже успела совершиться, что лукавому достаётся только обрубок души, одинаково бесполезный как при жизни, так и после смерти.

Февр вспоминал, как умирали дураки. Лёсс и Ихверень утопли по пьяни, Шпырь умер скоропостижно (с капустой посереди рта), Егозататарский — во сне, прямо на печи. Без особых болезней, мгновением, почти праведно. Сомнения этих воспоминаний блеснули неуверенной надеждой, которую Февр опознал сразу: это сама жизнь просилась жить. Размышляла, что дело, может быть, и не в грязи вовсе. Может, в температурах, пиявках. Уверяла, что для того чтобы жить, следует сперва хотя бы не умереть.

Вопрос получался не простой. Грех отходил мокротой всё тяжелее. А может, и подступал.

— А когда вера… Вот она самая, искренняя… Когда она лукавому потворствует… Как быть?! — хрипом вопрошал матушку.

Матушка плакала. Теперь уже и не стеснялась. Крестилась, смахивая слёзы, в кромешной тишине. А та подбиралась всё ближе, заглушая скрип кровати, на которой метался Февр.

Лбом до пола ему было теперь уже не достать, а вот тишину нарушить следовало. Любым способом, даже криком о помощи.

— Зови! Зови дураков! Всех зови! Всех!

***

Дураки явились бодро, по первому зову. Наполнили дом топотом своих сапог, шёпотом рассуждений, деловитыми взглядами.

Как обычно, главенствовал среди дураков Криштул. Пока он не спешил переходить к действиям. Сидел за столом, долго и обстоятельно беседовал с матушкой. Объяснял, что сложность всего предприятия кроется в логистике. Мол, засунуть батюшку в грязь по уши — дело нехитрое. А вот доставить к нужному месту — задача непростая.

— В любом случае лодкой до Волошинских топей теперь уже не достать! Одному не справиться, троим не вместиться. Тут подвода надобна, в обход, до Одурева поля, а там уж волоком, на горбах.

Озабоченность Криштула Февру была понятна. Лошадью у них на селе обладал только лишь Еська — вздорный тип, хохмач, балагур, одно время носивший вместо шапки сапог на голове и тем самым уверявший окружающих, что в тверди небесной человеку увязнуть не суждено, а значит, в небесах ничего существеннее пустоты как бы и не существует.

В силу подобных демонстраций отношения у Февра с Еськой сложились вполне двузначные. Февр знал, что в каждом приходе должен быть свой юродивый, который к храму не ближе паперти, а от веры и вовсе неизвестно, в какой стороне. Вот только юродивым Еська совершенно точно не был, да и дураком назвать его можно было с большой натяжкой. Едва ли он верил в леших и кикимор. Еська был настоящим атеистом и через это, если верить Пустолевскому, казался близок к пониманию Христа. Вот только это понимание уводило Еську от храма прочь.

И вот теперь судьба Февра была в руках Еськи.

— А если не согласится Еська? — озвучил опасения Криштула дурак Ехр.

— В харю дам, и согласится! — решительно сказал Криштул, ударил ладонью по столу и вышел из избы.

Вернулся Криштул скоро.

— Собирайте батюшку! — указал дуракам, едва переступив порог. — Прямо сейчас едем!

— Дичал Еська? — осведомились у Криштула дураки.

— Не-а.

— Ну зубоскалился хоть?

— Не посмел. Я кулаков в просьбе своей не прятал.

Подхватив Февра на руки, Криштул, Быр, Ехр и Балабан потащили его из избы.

— Хоть одеться дайте! Что ж вы меня, сволочи, в сорочке одной тащите?! — возмущался Февр.

— Лишнее это! — уверенно отрезал Криштул под уверенные кивки Балабана и прочих дураков. — Жаботряс жары не любит. К холоду холодным идти следует! Сарафаны при жизни человеку нужны, при смерти — незачем!

Телега, запряжённая конём Феофаном, уже стояла у ворот. Еська прохаживался вдоль забора, раскуривая папиросу и не скрывая своего недовольства и вынужденной покорности.

— Что ж ты соломы хоть не постелил? — возмутился Криштул, глянув на серые доски подводы.

— На кулаки твои засмотрелся, забыл совсем! — едко отозвался Еська.

Уложив батюшку на воз, дураки ещё пару минут посовещались, после чего Криштул деловито взял в руки лейцы.

— Ну, с Богом! — торжественно сказал он, широко перекрестился и уверенно стеганул бока Феофана.

А затем последовала дорога.

Для Февра она и вовсе стелилась по границе сна и серых туч. Борта телеги гремели, скрипом отзывались каждой неровности, угрожали развалиться, но при этом, несомненно, надеялись на лучшее. На возу ехал только Февр. Дураки ковыляли рядом. Чрезмерно нагружать Феофана они не решились. Колхозный по закону и частный по сути всего живого, Феофан переживал не лучшие свои времена, старостью припадая на заднее левое копыто.

До Одурева поля процессия добралась лишь к полудню. Как и предполагал Криштул, Евгеньевские мосты смыло начисто, и десяток километров пришлось следовать крюком, «оброком», как называли это меж собой дураки. Февра не удивляли странные названия и выражения, которые то и дело проскакивали в их разговорах и рассуждениях. Тёмных слов у дураков хватало. Даже тот самый Одурев дол назывался полем по чьей-то неосмотрительной глупости. По сути, это было то же болото, но глубиной лишь до колена, не больше. А вот за ним начиналась топь настоящая, непролазная. Соваться в которую, помимо дураков, не могло решиться ни одно живое существо. Вот и конь Феофан, учуяв конец разумного пути, фыркнул и остановился.

— Что ж, далее горбами! — бодро скомандовал Криштул.

Через мгновение батюшка оказался на спинах дураков.

Дураки кряхтели, надрывались, через считанные шаги клали Февра прямо в жижу, которая пронимала до самых костей и проклятий, отдохнув, снова подымали батюшку и продолжали путь. Без слов, без митингов, с торжественностью, непривычной маской, налипшей поверх суровых лиц.

Наконец Криштул остановил процессию, подняв руку вверх.

— Вот здесь и положим! — удовлетворённо выдохнул он, почтительно осмотревшись. — Смачное место! Не глубоко, не широко. В самый раз!

Место и вправду было особенным. Рогоз, плотной стеной отделявший колодцы мутноватой воды, свидетельствовал, что гиблой трясины здесь не было. В то же время отсюда уже можно было различить и реку Яссу. Она неторопливо облизывала свои растворённые берега, словно беззубые дёсны, замирала в своём течении.

— Лучше бы в Охрестину трясину отца доставить, — высказал мнение Быр. — Дед мой там лечился. Почти до девяноста лет дожил!

— Ну так ведь и не дожил! — съязвил Ехр.

— Сам попробуй хотя бы до девятого десятка дотянуть.

— Да где уж? В наше время не сработает фокус. Чернобыль, экология. И пьём покупную. Известно, что отрава, а ведь пьём!

— До Охрестиной всё равно не дотянем! — ответил Криштул. — Тяжёлый чёрт!

От подобного эпитета Февр захрипел.

— Да ты, батюшка, не серчай на слова мои! — поспешил оправдаться здоровяк, утирая лоб. — В тяжкой работе брань, что вдох дополнительный. А здесь грязь хороша! Лучше и не найдёшь! Сам здесь отлёживаюсь. И тебе впрок придётся!

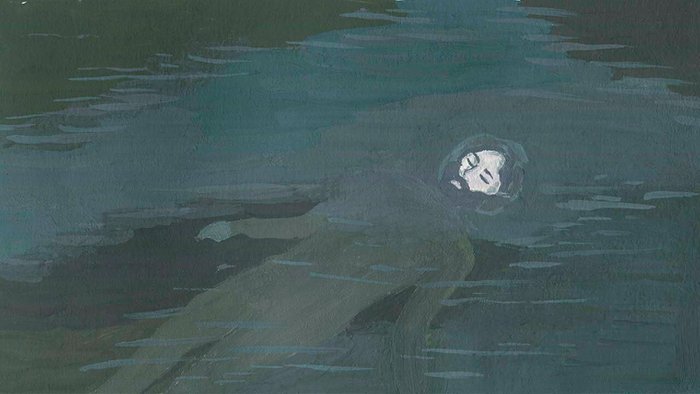

Затем дураки аккуратно уложили Февра в мягкую вонючую муть. Тело батюшки дёрнулось, застонало, словно переломилось надвое. Ниже груди отец Февр себя не ощущал вовсе, а всё, что осталось выше, выло нестерпимым огнём, давило грузом раскаяния, от чего должны были вот-вот проломиться рёбра, но всё не проламывались и лишь тряслись своенравными кочками, на которых неумело и по принуждению плясали вдохи и выдохи.

Задыхаясь, Февр цепко впивался пальцами в рубахи дураков, но те внимания не обращали и лишь погружали Февра всё глубже и глубже.

Наконец, убедившись, что Февр увяз по самую шею, дураки выпрямились, вставили папиросы в сосредоточенные рты и устремили взгляды на Февра. Своей работой дураки были довольны.

— Что ж, лежи, батюшка, отмокай! — глухо, торжественно сказал Криштул. — Природе не сопротивляйся. Холод выспелит, холод выбелит. А как почувствуешь, что помираешь, — кричи! Мы тебя и выдернем. В этом секрет и есть. Чтобы от недуга человека спасти, обязательно в самый последний момент перед смертью выдернуть его надо! А мы недалече будем, на Ивановых корчах. Тут уж попусту мокнуть нечего.

С этим дураки направились прочь. Криштул, уходя последним, на мгновение повернулся и перекрестил Февра.

Оставшись наедине с грязью, Февр не имел сил размышлять о происходящем. Хлюпала грязь. Хлюпали и мысли, на удивление далёкие от ужаса. Они словно отделились от общего сознания, но пока не спешили улетать прочь, придавленные непривычной свободой. Придавленные самим небом, которое пялилось на Февра бестелесным циклопом, проливалось на покрывало воды, растворялось в тишине и само становилось тишиной. Холодной, бескрайней, обволакивающей.

Но это уже была особенная тишина — Февр понял это сразу. Нарушить её криками или молитвами было невозможно. Она и сама состояла как раз из этих криков и молитв. Из самой жизни, которой можно было только подчиниться. Закрыть глаза и погрузиться в неё прямо с головой. Подальше от мгновений. Подальше от вечности. Подальше от самого себя.

***

Очнулся Февр на телеге. Сложным, но подвластным движением ощупал рукой грудь. Крест был на месте. Измазанный в болоте, он прилип к рубахе и теперь уверенно колебался вверх и вниз. Дышать было легче. Легче было и осмотреться вокруг.

Лихо умостившись на борте телеги, лошадью в этот раз управлял Балабан. Криштул сидел рядом, устремив тяжёлый и задумчивый взгляд куда-то вдаль. Остальные дураки следовали за телегой пешком чуть поодаль, погружённые в рассуждения о произошедшем.

Хвалили Криштула, который первым заподозрил в тишине неладное и в самое последнее мгновение успел выдернуть Февра на поверхность. Рассуждали, каково было бы доказывать милиции, что Февр утоп в болоте совершенно добровольно, без стороннего принуждения. Хоть в местном отделении и служили, по их словам, выходцы из соседних болот, даже сами дураки признавали, что разница между обычным дураком и дураком в погонах слишком далека от черты общего понимания.

Но вообще, дураки пребывали в прекрасном расположении духа. До Февра долетали их шутки, хохот.

— Ну что, дурни, довольны теперь? — спросил Февр.

— Чем это? — живо откликнулся Балабан.

— Ну как это чем? Вот он я, православный, в грязи перед вами вывалялся. Скотским ритуалам языческим вашим уступил. Вишь, дрянь чёрная до сей поры стекает?!

— И чё?

— А то, что веру свою, получается, предал.

Балабан пожал плечами.

— А перед кем предал-то? — спросил он.

— Перед вами, дураками. А главное — перед собой.

— А мы от тебя разве клятвы требовали? — нарушил своё задумчивое молчание Криштул. — Одинаково среди грязи рождены. Не нам её доказывать, не нам её и опровергать! Она есть, мы есть. Чего же боле?

— Это вы рождены. А я по рождению своему не местный.

— Местный, не местный, — ответил Криштул, многозначительно махнув рукой. — Сколько лет уж здесь с нами, дураками, живёшь. Всё кричишь, лбами нас кланяешь. А с годами каждый к окружению новому прирастает, как будто заново на свет и рождается. Если не целиком, так хоть в половину. А здесь, посередь болот, для жизни более половины обычно и не требуется.

— Что ж это? Я, по-вашему, полудурок? — приподняв голову, спросил Февр.

— А мы, батюшка, тебя меж собой давно уже иначе и не называем! — простодушно выпалил Балабан.

В это время кто-то из дураков, следовавших за телегой, прыснул смехом. Балабан так же расплылся в косой и слегка виноватой улыбке. В голос захохотал Криштул.

Да и сам Февр, впервые за долгое время, улыбнулся. Слабо, всего лишь на мгновение. Но мгновение, очень похожее на ту самую вечную жизнь.

Редактор Алёна Купчинская

Другая современная литература: chtivo.spb.ru