Еще немного о дореволюционной обуви

Этот пост – продолжение рассказа о том, во что были обуты жители Российской империи. На этот раз немного о производстве обуви.

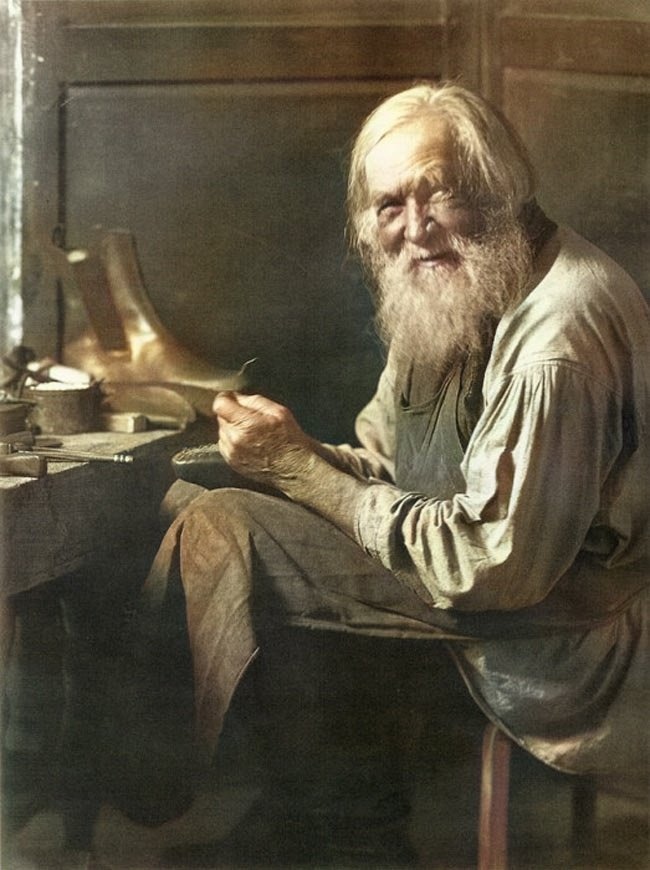

Ремесло сапожника было одним из самых востребованных. Во многих крупных селах был свой сапожник, к которому обращались односельчане, если хотели сделать обувь на заказ. В городах сапожников были десятки, а в столице – сотни. «Справить» сапоги для крестьянина или небогатого горожанина было делом важным и ответственным. Готовую обувь продавали на ярмарках, рынках, небольших лавках и крупных магазинах.

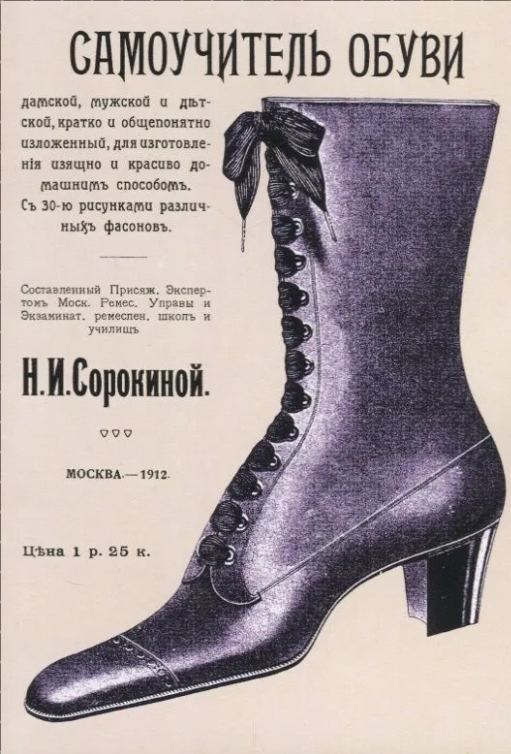

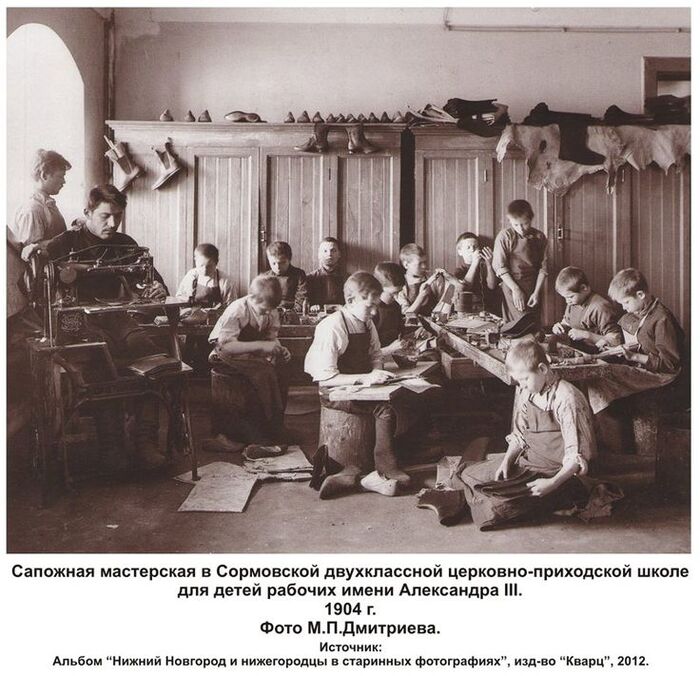

Стоит учитывать нюанс: людей, занимавшихся производством обуви, на самом деле называли обувщиками, и среди них была специализация – башмачники и сапожники. В средневековье четкого разделения труда не было, к тому же обувное и кожевенное производства были тесно связаны, и в одной и той же мастерской могли заниматься и выделкой кож, и изготовлением кожевенных изделий. Позже появилось четкое разделение труда. При Петре I в Российской империи появилась цеховая система, сходная с той, что была в Западной Европе. В крупных городах ремесленники (мастера, подмастерья, ученики) приписывались к цехам. В населенных пунктах, где цехов не было, действовали только «сводные» ремесленные управы. Без регистрации в цеху (или управе, если цеха не было), нельзя было вешать соответствующую вывеску и нанимать работников. Жены и несовершеннолетние дети приписанных к цеху тоже считались «цеховыми». Повзрослев, дети ремесленников тоже должны были записываться в цех, а если не делали этого, то становились просто мещанами. К концу 19 века цеха делились на 4 категории: I - производители продуктов питания, II – производители одежды и обуви, III – производители «предметов домохозяйства», IV – те, кто не подпадал под вышеуказанные категории. За «гардероб» отвечали портные, сапожники, башмачники, рукавичники, шляпочники, скорняки, картузники и модистки. Сапожников было просто намного больше, чем башмачников, потому что сапоги были более востребованы. Цеховые делились на «вечноцеховые» (то есть постоянно приписанные) и записанные в цех лишь временно. У первых было больше прав. После многочисленных протестов в 1892 году обе категории уравняли. Цех был и своего рода профсоюзом, и надзорным органом. Правила со временем менялись, но уже в середине 19 века цеховую систему многие считали анахронизмом. Некоторые изготавливали обувь, не вступая в цех, а иногда в качестве хобби или дополнительного заработка. Умел «точать» ее, например, Лев Толстой.

Свои сапожники были практически везде, но были регионы, которые славились ими особенно. Самым известным центром производства обуви были Кимры в Тверской области. Обувь здесь производили еще в 16 веке, а при Петре I стали размещать госзаказы для поставок сапог в армию. Примечательно, что большая часть местных сапожников были крепостными. В середине 19 века произошел уникальный случай - местные крепостные выкупили себя у графини Самойловой почти за полмиллиона рублей. Часть местных мастеров отправлялась на заработки в крупные города. Некоторые в итоге оседали на новом месте, некоторые периодически возвращались.

При этом отзывы о местной обуви противоречивы. В. А. Гиляровский в книге «Москва и москвичи» отзывался о ней настороженно: «И там и тут торговали специально грубой привозной обувью — сапогами и башмаками, главным образом кимрского производства. В семидесятых годах еще практиковались бумажные подметки, несмотря на то, что кожа сравнительно была недорога, но уж таковы были девизы и у купца и у мастера: “на грош пятаков” и “не обманешь — не продашь”. Конечно, от этого страдал больше всего небогатый люд, а надуть покупателя благодаря «зазывалам» было легко. На последние деньги купит он сапоги, наденет, пройдет две-три улицы по лужам в дождливую погоду — глядь, подошва отстала и вместо кожи бумага из сапога торчит. Он обратно в лавку… “Зазывалы” уж узнали, зачем, и на его жалобы закидают словами и его же выставят мошенником: пришел, мол, халтуру сорвать, купил на базаре сапоги, а лезешь к нам…

— Ну, ну, в какой лавке купил?

Стоит несчастный покупатель, растерявшись, глядит — лавок много, у всех вывески и выходы похожи и у каждой толпа “зазывал”…

Заплачет и уйдет под улюлюканье и насмешки… Был в шестидесятых годах в Москве полицмейстер Лужин, страстный охотник, державший под Москвой свою псарню. Его доезжачему всучили на Старой площади сапоги с бумажными подошвами, и тот пожаловался на это своему барину, рассказав, как и откуда получается купцами товар. Лужин послал его узнать подробности этой торговли. Вскоре охотник пришел и доложил, что сегодня рано на Старую площадь к самому крупному оптовику-торговцу привезли несколько возов обуви из Кимр.

Лужин, захватив с собой наряд полиции, помчался на Старую площадь и неожиданно окружил склады обуви, указанные ему. Местному приставу он ничего не сказал, чтобы тот не предупредил купца. Лужин поспел в то самое время, когда с возов сваливали обувь в склады. Арестованы были все: и владельцы складов, и их доверенные, и приехавшие из Кимр с возами скупщики, и продавцы обуви. Опечатав товар и склады, Лужин отправил арестованных в городскую полицейскую часть, где мушкетеры выпороли и хозяев склада, и кимрских торговцев, привезших товар. Купцы под розгами клялись, что никогда таким товаром торговать не будут, а кимряки после жестокой порки дали зарок, что не только они сами, а своим детям, внукам и правнукам закажут под страхом отцовского проклятия ставить бумажные подошвы.

И действительно, кимряки стали работать по чести, о бумажных подметках вплоть до турецкой войны 1877–1878 годов не слышно было. Но во время турецкой войны дети и внуки кимряков были «вовлечены в невыгодную сделку», как они объясняли на суде, поставщиками на армию, которые дали огромные заказы на изготовление сапог с бумажными подметками. И лазили по снегам балканским и кавказским солдаты в разорванных сапогах, и гибли от простуды… И опять с тех пор пошли бумажные подметки… на Сухаревке, на Смоленском рынке и по мелким магазинам с девизом “на грош пятаков” и “не обманешь — не продашь”». С другой стороны под видом работы кимрских мастеров могли теоретически продавать что угодно, особенно на толкучках. К тому же число производителей обуви к тому времени заметно выросло, конкурентов у кимряков прибавилось, так что за качеством товара следить приходилось.

Купец И. А. Слонов в книге «Из жизни торговой Москвы» упоминает, что в московском магазине, где он работал, в числе поставщиков «были очень интересные, так называемые „кимряки“ — деревенские башмачники, приезжавшие осенью из села Кимр Тверской губернии в Москву работать до Пасхи. Они всегда останавливались в грязных и сырых трущобах на Болоте (так называлась местность, где летом происходил большой торг ягодами и фруктами). Кимряки были люди честные и трудолюбивые, но бедные, так как их работа (они большею частью шили дамские теплые плисовые сапоги на шленке) оплачивалась очень скудно, и поэтому они жили тесно и грязно. Бывало, в шутку спросишь кимряка: „Где ты остановился?“ Он серьезно отвечает: „На болоте“. — „Сколько занимаешь?“ — „Полсвета“. Слово „полсвета“ означало половину окна, для этого комната с одним окном перегораживалась тонкой деревянной перегородкой на две равные части, в каждой половине помещался хозяйчик с тремя — пятью мастеровыми».

Уроженцев Тверской губернии было много и среди столичных обувщиков. В 1866 году тверичи решительно первенствовали только в одном из видов «внутренней торговли» Петербурга – сапожном деле: 27 мастерских по производству обуви принадлежало крестьянам Калязинского уезда, 20 – Корчевского, 16 – Кашинского. По переписи 1869 г. тверичи составляли 304 из 442 хозяев обувных мастерских, 1886 из 6616 работников, 391 из 2228 одиночек. Сохранилось такое свидетельство конца 19 века: «Башмачники и сапожники, занимающиеся починкой обуви, ходят в Петербург и Москву. Работают на своей квартире и харчах. Берут работу в лавках, торгующих старой обувью. Подбить подметки берут 60–70 копеек, а починка без подбоек подметок – 40 копеек. В неделю работник зарабатывает рублей 5, на харчи и квартиру за это же время выходит 2 рубля 50 копеек. Уходят из города в марте, возвращаются к Рождеству. После Масленицы опять уходят в города. В год приходится жить в городе 10 месяцев. Вместе с мужьями уходят в город и жены. Учеников совсем почти не берут». Также было много выходцев из других уездов Тверской губернии: Кашинского, Бежецкого, Калязинского, Корчевского. В итоге тверской сапожник стал таким же каноническим персонажем, как ярославский торговец или половой в трактире, татарин-официант в дорогом ресторане или наоборот скромный скупщик подержанной одежды, тульский банщик или оружейник.

Помимо Тверской губернии были и иные «локальные бренды». Например, Торжок. Изначально город назывался Новый Торг, и еще в 19 веке местные жители по старой привычки именовались новоторами. Они славились скандальным нравом, любовью к дракам, а еще выделкой кожи, кружевами и вышивкой. Когда город посетила Екатерина II, она оценила работы местных мастеров. Обувь из Торжка отличалась красотой и интересной отделкой. Литератор И.Глушков писал: «Новоторжская знатность есть хорошие козлиные кожи, тюфяки, чемоданы, портфели, маленькие бумажники и всякий кожевенный товар. Кстати, “козлиные кожи” – отдельная тема. В одном из царских указов о новоторах записано: “Козлиный торг им за обычай”. В уже упомянутый визит Екатерины ей были подарены “кожаные кисы (прим. меховые сапоги) и туфли, шитые золотом”. А в Тверской губернии в ходу была частушка: “Привези мне из Торжка Два сафьянных сапожка”».

Драматург Александр Островский писал: «На 16 заводах выделывается: белая и черная юфть, полувал, опоек, красная юфть, козел и сафьян, всего приблизительно на 70 тысяч руб. серебром. Торжок исстари славится производством козлов и сафьянов и в этом отношении уступает только Казани и Москве. Особенно в Торжке известна красная юфть купца Климушина, при гостинице которого (бывшей купчихи Пожарской, но переведенной теперь по причине малого проезда в другой дом) есть небольшой магазинчик, где продаются торжковские сапоги и туфли. Работа вещей прочна и красива, но цена, по незначительности требования, невысока: я заплатил за две пары туфель, одни из разноцветного сафьяна, другие из бархата, шитые золотом, 3 руб. серебром. Прежде золотошвейное мастерство процветало в Торжке; в 1848 году вышивкою туфель и сапог занималось до 500 мастериц. Теперь эта промышленность совершенно упала, и только в нынешнем году (прим. в 1856 году), по случаю коронации, несколько рук успели найти себе работу за хорошую цену — до 15 руб. серебром в месяц. Новоторжские крестьянки, большею частию девки, славятся по всей губернии искусною выделкою подпятного кирпича (прим. кирпич, материал для которого замешивали ногами); и золотошвейки, за неимением своей работы, принуждены были заняться тем же ремеслом. От великого до смешного только один шаг! Летом для работы кирпича они расходятся по всей губернии, разнося с собой разврат и его следствия».

Череповец тоже славился сапожниками, но слава была неоднозначной. Про них сложили песенку:

Церепаны, подлеци,

Шьют худые сапоги.

Сапоги худые шьют —

Даром денежки берут.

Это нелюди сапожники.

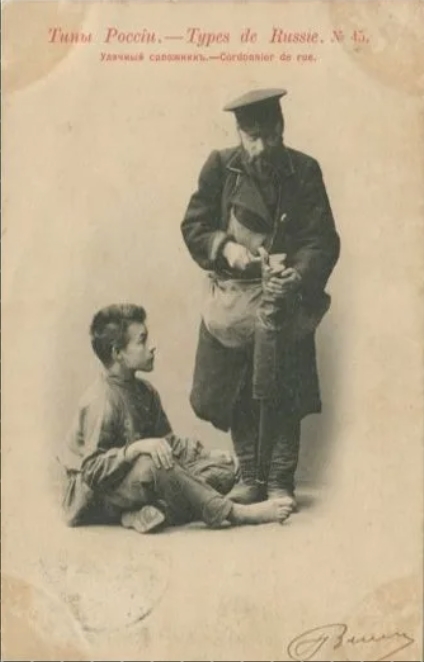

Была и еще одна многочисленная категория сапожников – холодные сапожники или подбойщики. Среди них тоже было много уроженцев Тверской губернии.

В. И. Пызин и Д. А. Засосов упоминают их в книге «Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов»: «Характерной фигурой на площадке были «холодные» сапожники. У каждого висела кожаная сумка через плечо, в сумке лежали инструмент и гвозди. На другом плече висел мешок с кожевенным товаром для починки обуви, а также старая обувь, которую он скупал, а мог и продать. Главной эмблемой его профессии была “ведьма” — палка с железной загнутой лапкой, на которую он надевал сапог для починки. Целый день, в мороз и жару, сапожники слонялись по толкучке, дожидаясь клиентов. Расчет их был прост — быстро, кое-как починить и скорее получить деньги с клиента, которого едва ли еще встретишь. Мастера они обычно были хорошие, но спившиеся либо больные, престарелые, выгнанные “хозяйчиком”».

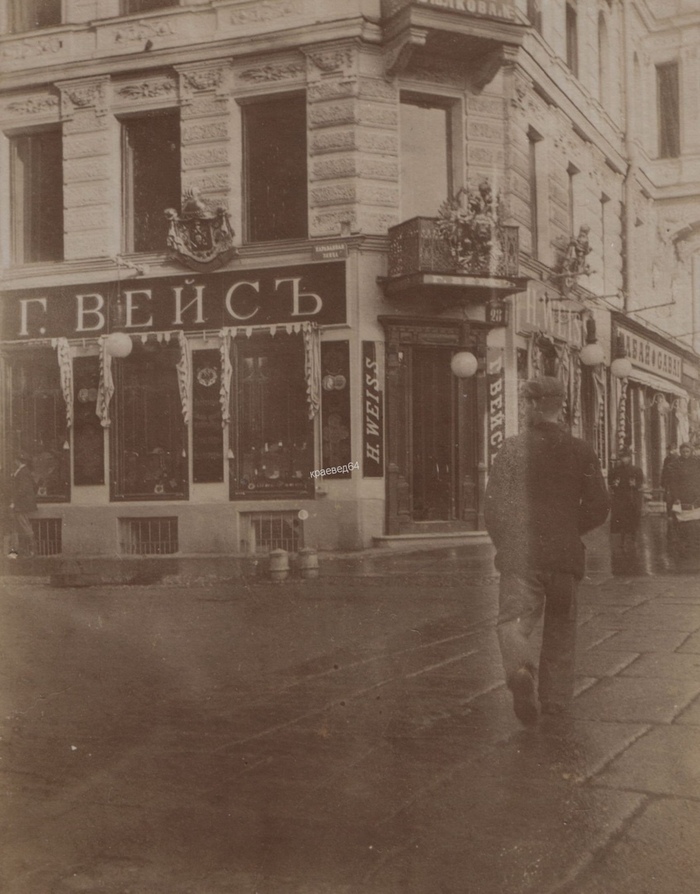

Были в России и производители люксовой обуви. Например, в Москве и Петербурге были магазины поставщика Императорского двора Генриха Вейса. Потомственный почетный гражданин, поставщик двора Его Императорского Величества купец 2-й гильдии с 1893 года Генрих Карлович Вейс (1855-?), владел несколькими обувными мастерскими и фабрикой, изготавливал обувь для Императорской семьи. Магазин Г. К. Вейса находился в Санкт-Петербурге по адресу Невский проспект, 66. Его сыновья Виктор Генрихович и Анатолий Генрихович продолжили дело отца. Фабрикой и магазином обуви владел Виктор, а сапожной мастерской «Г. Вейс» - Анатолий. Ниже пример туфель, фото взяты с сайта объявлений.

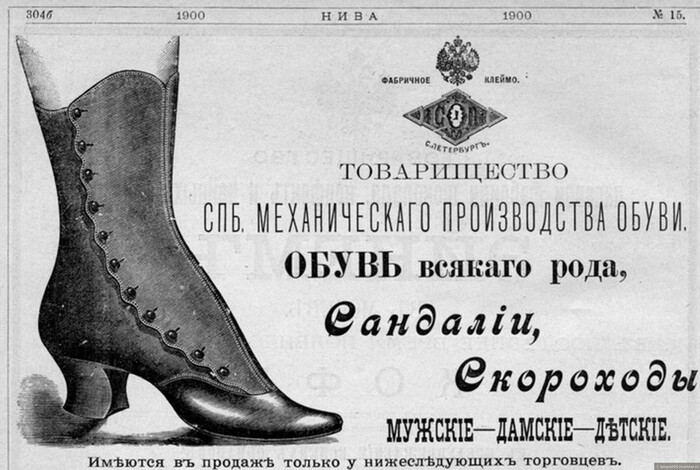

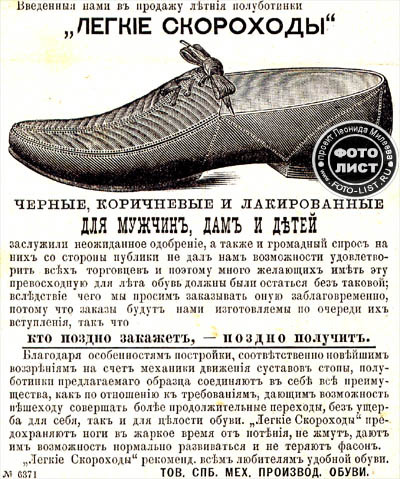

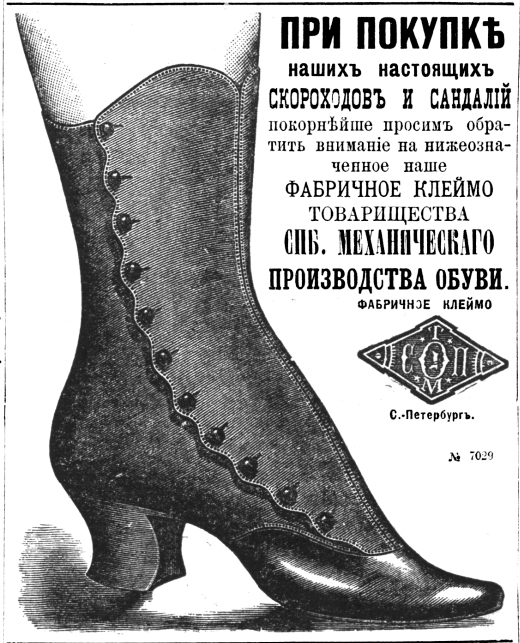

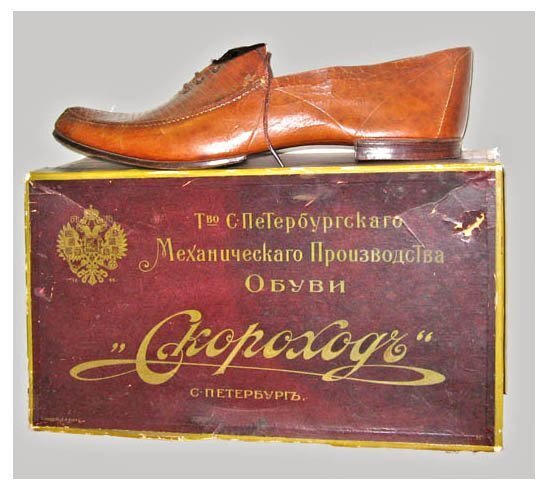

А в 1883 году в Америке запатентована обувная машина, заменившая наиболее сложную ручную операцию в создании обуви - затяжку. При ручной работе мастер за десятичасовой рабочий день мог затянуть колодки 5-10 пар. Машина за то же время обрабатывала 500-700 пар. Механизировать производство пытались и ранее. В результате в Петербурге 11 сентября 1882 года было основано «Товарищество механического производства обуви». Позже к названию добавилось слово «скороход».

Впервые в Российской Империи был использован конвейерный метод производства обуви. Товарищество выпускало обувь под брендом «Реформа». В 1884 году появилась популярная модель летней обуви, которую в народе и прозвали «скороход».

Обувь Товарищества неоднократно экспонировалась и на международных выставках — в Чикаго (1893), Амстердаме (1894), Париже (1900), продавалась за границей. Обувь товарищества была столь востребована, что ее нередко пытались подделывать, что приводило к судебным тяжбам. Оно производило и бюджетные модели, и дорогие. Официальные магазины работали во многих городах. После революции «Скороход» национализировали. В 1912 году в Петербурге заработала Невская фабрика механической обуви Акционерного общества Невской фабрики механической обуви. После революции она стала известна как «Пролетарская победа».

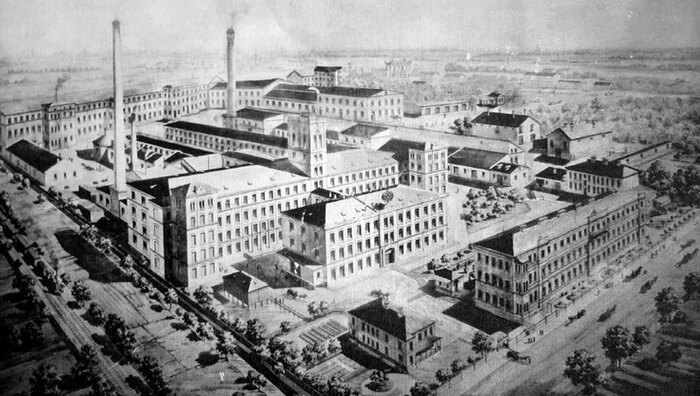

Напоследок несколько фотографий из истории «Товарищества механического производства обуви "Скороход"»

Здание кожевенного завода Товарищества Санкт-Петербургского Механического производства обуви. 1900-е годы. Заставская ул., 33 — Московский пр., 107-109 Источник: ЦГАКФФД СПб

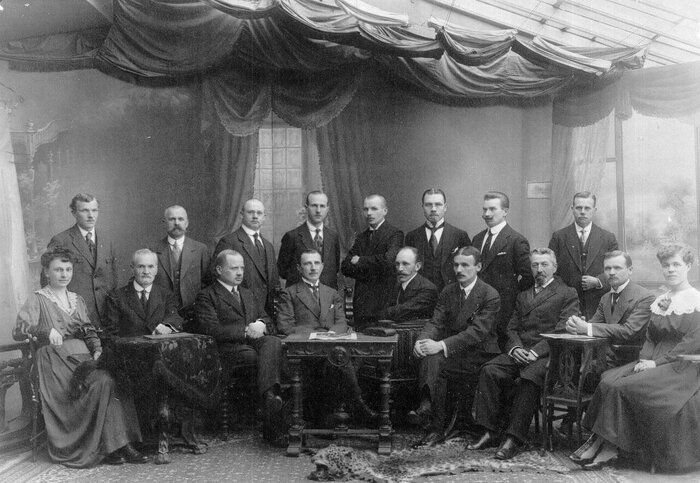

Группа служащих и членов правления товарищества — участники банкета в ресторане «Крыша» Европейской гостиницы

Часть информации взята тут:

В. А. Гиляровский "Москва и москвичи"

Л. Я. Лурье "Питерщики. Русский капитализм. Первая попытка"

А. Г. Митрофанов "Повседневная жизнь уездного города"

И. А. Слонов "Из жизни торговой Москвы"

В. И. Пызин, Д. А. Засосов "Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов"

Лига историков

18.5K пост54.1K подписчика

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения