Железяки электропоезда-4. Кран машиниста усл. №395

Предыдущие посты цикла:

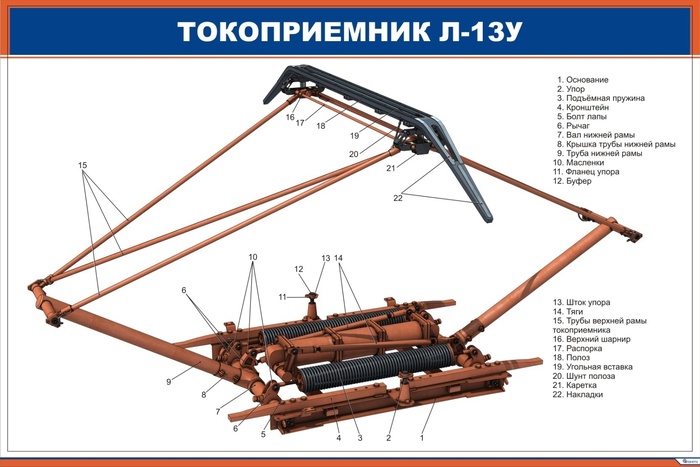

Железяки электропоезда. Токоприёмник.

Железяки электропоезда-2. Высоковольтный выключатель.

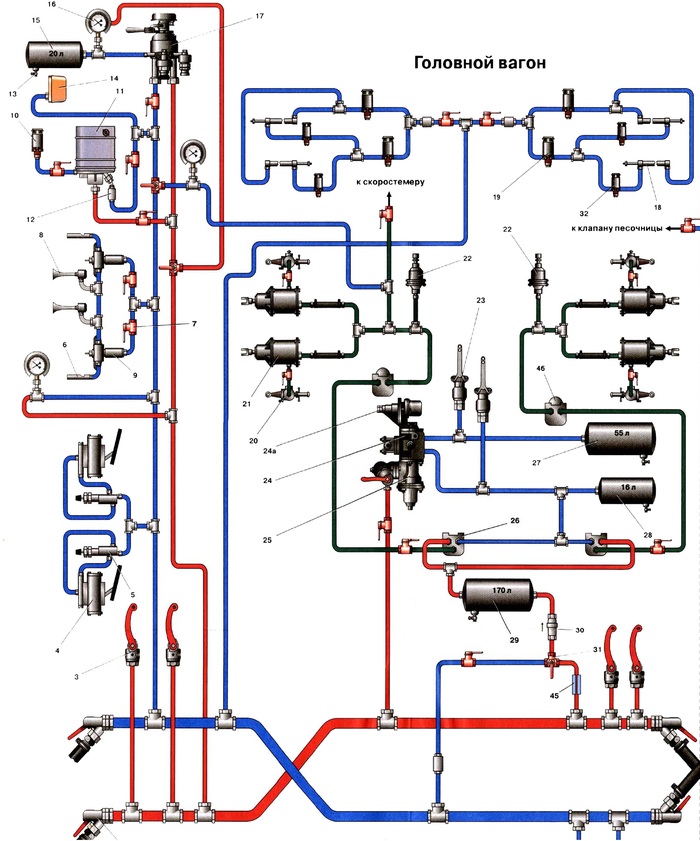

Железяки электропоезда-3. Тормозная система

***

В посте о тормозной системе я обещал рассказать о главном приборе управления тормозами электропоезда - кране машиниста усл. №395. Целых два месяца я садился за этот пост, но не заканчивал, удалял. Когда я пытался писать понятно и подробно - я увязал в объяснениях элементарных (с точки зрения машиниста) вещей. На выходе получалась "простыня", которую до конца вряд ли бы кто прочёл. Если же я писал кратко и ёмко - внутренний пикабушник во мне вопрошал: "Чё ты написал? Нифига не понятно!"

Этот пост я постарался выдержать в "золотой" середине между совсем уж разжёвыванием материала и "эльфийским" языком матёрого машиниста.

Для буквоедов и любителей точности: я рассматриваю автоматические пневматические тормоза электропоезда с краном №395-5.

Итак, поехали!

КАК РАБОТАЮТ ТОРМОЗА.

Принцип работы тормозной системы электропоезда такой: в тормозной магистрали поддерживается определённое давление воздуха. Чтобы затормозить, машинист должен снизить это давление. Называется этот процесс разрядкой тормозной магистрали. Воздухораспределители в вагонах реагируют на снижение давления и загоняют воздух в тормозные цилиндры. Будет это продолжаться до тех пор, пока давление не прекратит снижаться. Чтобы это сделать, машинист останавливает разрядку и делает перекрышу (то есть давление в тормозной магистрали остаётся пониженным). Воздухораспределители откликаются на прекращение разрядки и останавливают подачу воздуха в тормозные цилиндры, в них устанавливается определённое давление. Поезд тормозит. Машинист может усилить торможение, сделав разрядку ещё раз. Чтобы прекратить торможение, достаточно повысить давление в тормозной магистрали. Воздухораспределители реагируют на это и выпускают воздух из тормозных цилиндров. Поезд едет дальше.

Казалось бы, нам нужен прибор всего с тремя положениями. Отпуск-перекрыша-торможение.

Но у крана машиниста усл. №395 этих положений аж семь. О них мы и поговорим.

Для начала посмотрим на сам кран, где он находится:

А вот рисунок:

Я не буду рассказывать, из каких частей состоит кран. Мы рассмотрим лишь самый нижний рисунок, на котором отображены положения крана.

Итак, как я уже писал вверху, нам нужно положение, при котором поезд едет, не тормозит, в тормозной системе поддерживается определённое давление. Это II-е положение крана.

II-е положение. "Поездное положение". В этом положении кран выполняет три функции:

- отпуск тормозов. Если тормоза были приведены в действие, то перевод ручки крана во второе положение отпустит их.

- поддержание зарядного давления. Во втором положении давление в тормозной магистрали будет стремиться к нормативному, то есть к тому давлению, которое должно поддерживаться в тормозной магистрали, когда поезд следует штатно, не тормозит. На сленге железнодорожников это давление называется "зарядным". Для каждого вида подвижного состава, локомотивов устанавливается свой норматив зарядного давления, но он находится в районе 0,5 МПа, чтобы вы понимали "масштаб".

- ликвидация сверхзарядного давления. Иногда давление в тормозной магистрали становится выше, чем зарядное. В таком случае кран должен снизить это давление до нормативного, но не забываем, что снижение давления приведёт к срабатыванию тормозов. Поэтому кран ликвидирует сверхзарядку таким темпом, который не превышает так называемый "темп мягкости" воздухораспределителей. Темп мягкости - это темп, с которым из тормозной магистрали может уходить воздух, но воздухораспределители не будут срабатывать на торможение.

В этом положении кран находится подавляющее большинство времени, пока тормоза не задействованы, поезд просто едет. С помощью его также отпускают тормоза.

Но тормоза отпустить можно ещё одним положением: I-м.

I-положение. "Отпуск и зарядка". В этом положении кран выполняет две функции II-го положения, а именно: отпускает тормоза и заряжает тормозную магистраль. Но есть одно отличие: в этом положении кран будет повышать давление в тормозной магистрали не до норматива, а пока воздуха хватит. Можно при желании в тормозную магистраль загнать такое же давление, как и в напорной магистрали (0,65-0,8 МПа для электропоезда). Вы спросите, а нафига нужно это положение? Необходимо для двух случаев:

- проверка целостности тормозной магистрали. На сленге - "толкнуть в первое". Машинист искусственно завышает давление в тормозной магистрали I-м положением, а потом переводит кран во II-е, чтобы по реакции стрелок манометров и звуку выпускаемого воздуха определить, весь ли состав за спиной обеспечен тормозами, не перекрыл ли кто краны между вагонами.

- отпуск тормозов, если в составе есть воздухораспределители, не чувствительные к отпуску. Иногда воздухораспределители не совсем исправны, не срабатывают на отпуск при повышении давления II-м положением. В таком случае с помощью первого положения можно загнать в них большее давление большим темпом и всё же заставить их отпустить.

Фух, с отпуском и зарядкой тормозов разобрались.

Тормозные положения. Их три. Vэ, V-е и VI.

О Vэ-положении я рассказывать не буду, ибо оно управляет электропневматическим тормозом, этот пост не о нём.

V-е положение. Служебное торможение. С помощью этого положения машинист выпускает воздух из тормозной магистрали, то есть делает разрядку. Тем самым вызывает срабатывание тормозов. Больше в данном ключе написать об этом нечего, в дебри лезть не буду.

VI-е положение. Экстренное торможение. Название говорит само за себя. В этом положении воздух из тормозной магистрали выпускается максимальным темпом, тормоза срабатывают экстренно. При этом торможении кран в перекрышу не переводится, а так и остаётся в VI-м положении до полной остановки, а машинист может покинуть кабину.

Перекрыша. Она бывает двух видов, и, соответственно, есть два положения: III-е и IV-е.

IV-е положение. Перекрыша с питанием тормозной магистрали. Проблема в том, что тормозная магистраль не герметична, из неё постоянно выходит воздух. В первом и втором положениях эта проблема решается поддержанием зарядного давления в магистрали. Но при торможениях никакого зарядного быть не может по определению. Но воздух-то уходит. Может случиться такая ситуация, что машинист, работая тормозами длительное время, может растратить добрую часть воздуха в атмосферу. И тогда тормоза будут менее эффективными. Эту проблему решает перекрыша тормозов с питанием. То есть машинист снижает давление в магистрали, тормоза срабатывают. Переводит кран в положение перекрыши. Это пониженное давление будет поддерживаться на одном уровне, ликвидируя утечки, отсюда и название "с питанием". Теперь поговорим о III-м положении

III-е положение. Перекрыша без питания. Всё то же самое, но утечки из тормозной магистрали ликвидироваться не будут. Вы спросите, а нафига такое положение нужно? IV-е вон какое хорошее, питает магистраль, перекрывает. Зачем это третье? Но есть один нюанс.

Представим такую картину. Едет электропоезд на конечную станцию в тупик. Машинист тормозит перед тупиком и ставит кран в перекрышу с питанием. В это время алкаш в последнем вагоне "словил белку" и сорвал стоп-кран. Кран машиниста питает магистраль, как мы разобрались. Стоп-кран снижает давление в ней. Кран машиниста воспримет это как утечку и восполнит её, увеличив давление в тормозной магистрали. И все воздухораспределители от начала поезда до алкаша в последнем вагоне срабатывают на отпуск. Электропоезд въезжает в тупиковую призму. Поэтому при торможениях, требующих остановки, применяется не IV-е положение, а III-е.

***

Профессионализм машиниста заключается в умении точно работать краном. Расчётливо тормозить, правильно отпускать. Большинство косяков при ведении поезда, за которые наказывают машиниста - это управление тормозами. Чтобы вы понимали, при торможении в каждом из отдельных положений ручка крана находится считанные секунды, а то и меньше. При этом машинист должен наблюдать за показаниями трёх манометров. Это целое искусство, которое оттачивать можно до бесконечности.

Надеюсь, я справился со своей задачей. Отвечу на вопросы.