Американские спецслужбы вернулись к расследованию одного из самых знаменитых преступлений в истории США. Знаменитый Эдгар Гувер, почти полвека возглавлявший ФБР, наверняка жалел, что ему не удалось поймать некоего Дэна Купера. Впрочем, почему «некоего»? Благодаря своей неуловимости и дерзости, Купер стал знаменитым персонажем американского фольклора: о нем слагали песни («Баллада о Д. Б. Купере» Чака Бродски), писали книги и снимали фильмы («Охота на Д. Б. Купера», в котором главного героя сыграл Трит Уильямс).

Почему именно фольклора, а не реальной истории? Потому что никто до сих пор не знает, кто он такой, как его по-настоящему зовут и что с ним случилось после того, как он совершил прославившее его преступление. Захват рейса 305 компании Northwest Airlines (NWA) до сих пор остается единственным в истории нераскрытым ограблением в воздухе. Сейчас, спустя 36 лет, ФБР возобновило расследование знаменитого преступления. За новое расследование отвечает агент Ларри Карр, которому в 1971-м было всего четыре года.

Любитель бурбона с содовой

Эта история началась в аэропорту Портленда, штат Орегон, около четырех часов дня 24 ноября 1971 года. К стойке авиакомпании Northwest Airlines подошел мужчина лет сорока в фетровой шляпе, черном плаще, черном костюме с тоненьким черным галстуком и попросил билет до Сиэтла. Пассажиров в тот день было немного – «Боинг 727-100» вместимостью 94 человека был заполнен не больше, чем на треть. Возможно, поэтому сотрудник NWA, продававший билеты, запомнил клиента, назвавшегося Дэном Купером. У него были слегка оттопыренные уши, тонкие губы, карие глаза, широкий лоб и редеющие волосы. В руках он держал черный кейс.

Заплатив 18 долларов 52 цента, Дэн Купер получил билет на место «18С» рейса 305, который должен был приземлиться в международном аэропорту Сиэтл/Такома через полчаса после взлета, и поспешил на посадку. Купер занял свое место в последнем ряду и еще до начала полета заказал бурбон с содовой. Когда 23-летняя стюардесса Флоренс Шаффнер поставила стакан ему на столик, он протянул ей записку. Она вздохнула и сунула ее в карман в уверенности, что это номер телефона. Фло привыкла к знакам внимания от одиноких пассажиров, однако человек с места «18С» негромко сказал: «Лучше прочтите ее, мисс».

Шаффнер посмотрела в его глаза и поняла, что он не шутит.

«У меня в портфеле бомба, – было написано в записке печатными буквами. – В случае необходимости я готов ее взорвать. Я хочу, чтобы вы сели рядом со мной. Это ограбление».

Стюардесса присела в соседнее кресло, а Дэн Купер начал перечислять свои требования. В Сиэтле ему должны передать 200 тысяч долларов 20-долларовыми купюрами и четыре парашюта (два основных, что вешаются на спину, и два запасных) и заправить самолет.

Флоренс передала требования капитану экипажа, Уильяму Скотту. Тот после нескольких звонков получил распоряжение выполнять все приказы угонщика и поднялся в воздух.

Когда Шаффнер вернулась в конец салона, Купер надел черные очки. Она, как и велел капитан, попросила его показать бомбу. Он приоткрыл кейс, чтобы она увидела как минимум два красных цилиндра, похожих на динамитные шашки, путаницу проводов и батарею. Последние сомнения в том, что мистер Купер не шутит, отпали. Купер приказал пилоту кружить над Сиэтлом, пока с земли не сообщат, что деньги и парашюты готовы. Поэтому 727-й сел в Такоме на полчаса позже запланированного времени. Его отогнали в самый угол взлетно-посадочной полосы. Деньги и парашюты передали через стюардесс, Флоренс Шаффнер и Тину Маклоу.

Агенты ФБР не стали метить купюры, но серийные номера всех банкнот начинались с буквы L. Они были напечатаны в 1969 году Федеральным резервным банком Сан-Франциско и были, все до единой, сфотографированы.

Слева: деньги, найденные через 9 лет после ограбления. Справа: члены экипажа рейса 305: пилот Уильям Ратачак, капитан Уильям Скотт и стюардесса Тина Маклоу

Убедившись, что с деньгами и парашютами все в порядке, Купер отпустил всех 36 пассажиров и Флоренс Шаффнер. На борту, кроме него, осталась стюардесса Тина Маклоу, капитан Скотт, его помощник и штурман. Пока самолет заправляли, угонщик через стюардессу передал экипажу очередные требования. Они должны были лететь в Мехико на высоте не больше 3 тысяч метров (он предупредил, что у него есть ручной альтиметр), скорости 320 км/час и держать закрылки под углом 15 градусов. Узнав, что даже с полными баками боинг на такой скорости и высоте сумеет пролететь не больше половины пути, он решил произвести посадку в Рино, штат Невада, для очередной заправки.

В 19.40 самолет вновь поднялся в воздух. Купер велел Тине Маклоу уйти в кабину пилотов. Вскоре на приборном щитке замигала лампочка, свидетельствовавшая об открытии заднего трапа; в салоне явно изменилось давление. Скотт не удивился. Стюардессы обратили внимание, что во время заправки Купер внимательно читал инструкцию по пользованию этим выходом. Если предположить, что грабитель спрыгнул с самолета сразу после открытия выхода, то произошло это в 20.13. Абсолютной уверенности в этом, однако, не было, потому что он строго-настрого запретил кому бы то ни было выходить из кабины.

«Боинг 727-100» совершил посадку в Рино с опущенным трапом в 22.15. Выждав 5 минут, Скотт спросил по внутренней связи у Купера, что делать дальше, и, не получив ответа, осторожно выглянул в салон. Грабитель исчез, захватив с собой большую часть своих вещей – одежду, сумку с деньгами весом 9,5 кг, которую он привязал к талии отрезанными стропами одного из парашютов, и портфель с бомбой. Больше человека, известного под именем Дэн Купер, никто не видел.

Самый затяжной прыжок

Агенты ФБР тщательно обыскали самолет. Образцов почерка Купера у них не было, потому что он предусмотрительно потребовал вернуть записку. В салоне нашли 66 отпечатков пальцев, не принадлежащих пассажирам и членам экипажа. И все же преступник допустил одну ошибку. Он по невыясненным причинам оставил в самолете галстук с перламутровым зажимом и восемь окурков сигарет Raleigh.

Где и как покинул самолет Купер, точно неизвестно. Два F-106, поднятые с расположенной недалеко базы ВВС Макрод и сопровождавшие боинг, оказались плохо приспособлены для наблюдения за самолетом, движущимся на черепашьей скорости и маленькой высоте. Парашютиста летчики не заметили. Когда же подоспел более приспособленный для таких целей Lockheed T-33 Национальной гвардии, было уже поздно.

Агенты ФБР проверили базу криминальных данных на тот случай, если Купер оказался настолько опрометчив, что при покупке билета назвал свою настоящую фамилию. Увы, их надежды не оправдались. Поиски беглеца начались на следующий день. Кроме агентов ФБР, в них участвовали более 400 солдат с военной базы. Дорогостоящая операция, продолжавшаяся несколько недель, закончилась неудачей. Не было найдено ни одного следа грабителя. Но обвинять ФБР в непрофессионализме как-то не поворачивается язык. Слишком трудная стояла перед ними задача. Местность, в которой Дэн Купер предположительно совершил прыжок, – одна из самых диких в Соединенных Штатах. Внизу раскинулись густые леса с 45-метровыми елями и соснами, озера с водопадами, горы, покрытые снегами и льдом, и глубокие ущелья, в которых живут медведи и кугуары. К тому же, несмотря на небольшую скорость «727-го», определить точное место прыжка было сложно. Не помог даже эксперимент, в ходе которого с самолета при сходных условиях сбросили груз весом 90 кг. В конце концов точку приземления грабителя определили где-то в районе местечка Ариэль, около озера Мервин, в 30 км к северу от Портленда. Но поиски оказались безрезультатными.

Один из агентов ФБР получил задание проверить всех портлендских Дэнов Куперов. Джо Фрейзер, местный репортер, узнал от одного из своих осведомителей в управлении полиции, что агент изучает дело Дэна Б. Купера. И хотя портлендского Д. Б. Купера из списка подозреваемых быстро вычеркнули, имя за преступником закрепилось. Его называют Д. Б. Купером до сих пор.

За 36 лет, миновавших с того ноябрьского дня, агенты ФБР проделали гигантскую работу – проверили и допросили больше тысячи подозреваемых. Нескольких из них Бюро проверяло, так сказать, «по полной программе».

Конечно, кое-какие зацепки имелись. На простого уголовника Д. Б. Купер похож не был. Стюардессы утверждали, что вел он себя с ними очень вежливо и даже хотел расплатиться за выпитый бурбон. Во время двухчасовой остановки в Сиэтле он разрешил передать для членов экипажа ужин. Сначала агенты ФБР считали, что Купер, учитывая его поведение и требования, разбирался в парашютах и самолетах. Из его замечаний можно было предположить, что он неплохо знаком с местностью.

Господин учитель

Первым, на кого пало подозрение, был Ричард Маккой, бывший учитель воскресной школы из Юты, летавший во Вьетнаме на вертолетах и прыгавший с парашютом. Через четыре месяца после ограбления NWA, 7 апреля 1972 года, он совершил подобное же преступление – захватил «Боинг 727-100» авиакомпании United Airlines, но спрыгнул с самолета, пролетавшего над Ютой, не с 200 тысяч долларов, а с полумиллионом. Он тоже потребовал четыре парашюта. Правда, в отличие от Д. Б. Купера, подражатель «наследил»: оставил в самолете записку с образцом своего почерка и журнал с отпечатками пальцев. А еще Маккоя подвел длинный язык. Его сдал друг, патрульный полицейский, которому он после ограбления NWA сказал, что Куперу следовало потребовать 500 тысяч долларов.

Задержали Маккоя уже через два дня после преступления, 9 апреля. По иронии судьбы, он как член Национальной гвардии во время ареста помогал искать налетчика, т. е. себя самого, и кружил на вертолете над лесами. Во время обыска у него нашли костюм парашютиста и сумку с 499970 долларами. И хотя Маккой утверждал, что невиновен, дактилоскопическая и почерковедческая экспертизы неоспоримо доказали его вину.

Ричард Маккой получил 45 лет тюрьмы. Через два года он совершил побег, воспользовавшись макетом пистолета, который сделал из гипса, украденного у тюремного дантиста. В перестрелке с полицией Маккоя убили. ФБР вычеркнуло его из списка подозреваемых в ограблении NWA, потому что 25 ноября 1971 года, в День благодарения, он сидел дома за праздничным столом с женой и двумя детьми. Сторонники версии, гласящей, что Маккой был Купером (среди них агент ФБР Рассел Калам и бывший инспектор по делам условно освобожденных Берни Роудс – авторы книги «Д. Б. Купер: настоящий Маккой»), ссылались на слова родных Ричарда Маккоя, которые утверждали, что оставленный Купером на самолете перламутровый зажим принадлежал ему.

Однако Ричард Маккой был не единственным «подражателем» Купера. Только в 1972 году еще два человека пытались совершить такие же ограбления в воздухе. (После этого Федеральное авиационное управление потребовало оборудовать «Боинг-727», единственную модель самолетов с задним трапом, механическим аэродинамическим устройством, которое не позволяло опускать этот трап во время полета. Да и другие меры безопасности в аэропортах и на самолетах были приняты именно после ограбления Дэна Купера.)

Кстати, не исключено, что и сам Купер был подражателем. За две недели до ограбления NWA некий Пол Чини, пассажир рейса авиакомпании Air Canada, размахивая пистолетом где-то над Монтаной, потребовал деньги и парашют. Его скрутил экипаж, когда он, надевая парашют, на секунду потерял бдительность и опустил пистолет.

Антиквар

Немалую роль в расследовании дела об ограблении NWA сыграла пресса. В июле 2000 года журнал U.S. News and World Report напечатал статью о Джо Вебер, вдове из флоридского городка Пейс. Она утверждала, что Дэном Купером был ее покойный муж Дуэйн Вебер, торговец антиквариатом, якобы признавшийся ей в этом за несколько дней до смерти от рака почек 28 марта 1995 года. Вдова захотела во всем разобраться и стала проверять жизнь покойного супруга. Джо вспомнила, что Дуэйну как-то приснился кошмар, в котором он что-то говорил о прыжке с самолета и об отпечатках пальцев на заднем трапе. Незадолго перед смертью Вебер рассказал жене, что травму колена, которая беспокоила его много лет, он получил в результате прыжка с самолета.

Вебер родился в 1924 году, участвовал во Второй мировой войне. Позднее сидел в тюрьме, расположенной рядом с аэропортом Портленда. Летом 1979 года Веберы ездили отдыхать в Сиэтл. Во время этого «сентиментального», по словам Дуэйна Вебера, путешествия он возил жену на берег реки Колумбия, протекающей в нескольких километрах от Ванкувера. В этом же месте 10 февраля 1980 года 8-летний Брайан Ингрэм, приехавший на пикник с родителями, нашел неглубоко прикопанные 5800 полусгнивших долларов в двадцатках, серийные номера которых совпали с номерами денег, полученных Купером. Это были единственные деньги из того выкупа, «всплывшие» за треть века.

Джо Вебер отправилась в местную библиотеку, взяла книгу о Д. Б. Купере и увидела на полях пометки, сделанные рукой мужа. Тогда она написала Ральфу Химмельсбаху, специальному агенту ФБР, восемь лет возглавлявшему поиски Купера. По словам Химмельсбаха, Вебер – «лучший» подозреваемый изо всех, кто попадал в поле зрения Бюро. И хотя сравнение снимков Вебера с фотороботом Купера не дало четкого ответа, проведенное недавно компьютерное сравнение снимков 3 тысяч человек (и Дуэйна Вебера в их числе) с фотороботом показало, что Вебер похож на него больше остальных.

И все же ФБР считает, что Дуэйн Вебер не мог быть Дэном Купером. Отпечатки его пальцев не совпали ни с одним из отпечатков, найденных в самолете. А кроме того, образцы ДНК, полученные с галстука, оставленного в самолете, не совпадают с ДНК Вебера.

Десантник

О последнем и наиболее вероятном кандидате на роль Д. Б. Купера рассказал журнал New York Magazine в октябрьском номере за прошлый год. И хотя в ФБР с доводами автора статьи, репортера Джеффри Грея, не согласны, почему-то именно после ее выхода Бюро поместило на своем сайте ранее закрытую информацию по делу.

Как-то вечером несколько лет назад 77-летний Лайл Кристиансен, бывший почтовый работник, живущий с женой в городке Моррис, штат Миннесота, переключал каналы телевизора и попал на передачу «Нераскрытые преступления», один из эпизодов которой был посвящен делу Д. Б. Купера. Он замер, как вкопанный, увидев фоторобот грабителя. Купер был как две капли воды похож на его старшего брата Кенни. Кристиансен несколько раз безрезультатно писал о своих подозрениях в ФБР, затем попытался связаться с Норой Эфрон, написавшей сценарий к понравившемуся ему фильму «Неспящие в Сиэтле», однако ответа не получил. И только в нью-йоркском частном сыскном агентстве Sherlock Investigations, куда он обратился с просьбой лично доставить письмо Эфрон, к его подозрениям отнеслись с должным вниманием.

Лайл начал переписываться по электронной почте со Скиппом Портесом, директором Sherlock Investigations. Последние сомнения сыщика в версии Лайла отпали после того, как тот прислал ему снимки старшего брата.

Кеннет Питер Кристиансен родился 17 октября 1926 года, скончался 30 июля 1994 года от рака. Жил в собственном доме в Бонни-Лейке, штат Вашингтон. Кеннет Кристиансен пришел на призывной пункт в 1944 году. Несколько месяцев он готовился стать десантником, но в боевых действиях участия так и не принял. Япония к моменту его выпуска из тренировочного лагеря капитулировала. Примерно через год после ограбления NWA, в октябре 1972 года, Кенни купил за 14 тысяч долларов наличными дом в Бонни-Лейке, маленьком городке в Каскадных горах, а через год заплатил, как свидетельствует купчая, еще полторы тысячи за участок земли. До того, как выйти на пенсию, он работал в NWA стюардом. Несмотря на нищенский оклад в NWA, одной из самых «скупых» авиакомпаний в Америке, у Кристиансена водились деньги, и он всегда угощал друзей и гостей. Любимым спиртным напитком Кенни был бурбон, который он коллекционировал, а сигаретами – Raleigh.

Лайл довольно логично объяснил и то, почему Дэн Купер, если им, конечно, был его брат Кенни, потребовал выкуп в двадцатках, а не в купюрах другого достоинства. Еще в далеком детстве, в годы Великой депрессии, отец повел их с Кенни на ярмарку и там, победив на боксерском ринге, заработал 100 долларов, огромные в те тяжелые и голодные времена деньги. Приз выдали пятью 20-долларовыми купюрами. Те деньги они с братом, по словам Лайла, запомнили на всю жизнь.

За несколько дней до смерти Кенни попросил младшего брата придвинуться ближе к кровати. «Я должен рассказать тебе кое-что из своего прошлого, – прошептал он, – но не могу этого сделать!» Сейчас Лайл уверен, что старший брат говорил об ограблении NWA.

Джеффри Грей возил снимки Кеннета Кристиансена Флоренс Шаффнер, единственной оставшейся в живых свидетельнице ограбления. Ограбление оказалось для Фло очень сильным ударом, от которого она так и не смогла оправиться. Она бросила работу и вернулась к родителям. У Шаффнер до сих пор начинают дрожать руки, когда она говорит о Купере. Если он жив, дрожа от страха рассуждала она, то обязательно попытается убить ее как ненужную свидетельницу. Много лет, прежде чем сесть за руль, она всегда заглядывала под машину в поисках бомбы.

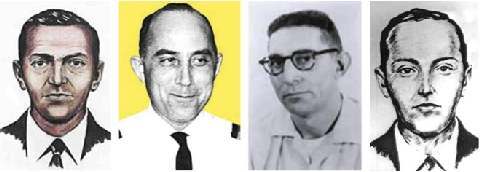

Портреты грабителя, составленные в ФБР по описаниям свидетелей преступления, и (фото в центре) двое из подозреваемых: Кеннет Кристиансен и Дуэйн Вебер

Агенты ФБР показывали Флоренс Шаффнер фотографии десятков подозреваемых, но Кенни Кристиансен, утверждает она, похож на Д. Б. Купера больше всех. Согласен с ней и Ральф Химмельсбах, который уже на пенсии. Увидев снимки Кенни, он сказал, что сделал бы его главным подозреваемым, если бы вел дело.

А вот Ларри Карр (тот самый агент, которому теперь поручено вернуться к делу Купера) с бывшим коллегой не согласен. По его мнению, Кеннет Кристиансен ниже и легче Дэна Купера, у него другого цвета глаза и другие волосы. Кристиансен не должен был грабить самолет компании, в которой работал. Не из патриотических соображений, а из страха, что его кто-то опознает. В ФБР вообще наиболее распространено предположение (и Карр его поддерживает), что Купер погиб при прыжке. От версии, что он был опытным парашютистом, в ФБР в конце концов отказались. Опытный парашютист не стал бы прыгать с самолета в такую погоду: в тот вечер дул сильный ветер. Грабитель не согласовал маршрут полета, самолет просто двигался по направлению к Рино. Но главный довод Карра состоит в том, что Купер перед прыжком, похоже, не проверил парашюты, что обязательно бы сделал опытный прыгун. Один из запасных парашютов, которые ему принесли, случайно оказался демонстрационным, т.е. зашитым. Воспользоваться им по назначению он не мог. И именно его грабитель захватил с собой, оставив рабочий парашют в самолете.

Сергей Мануков, Совершенно секретно