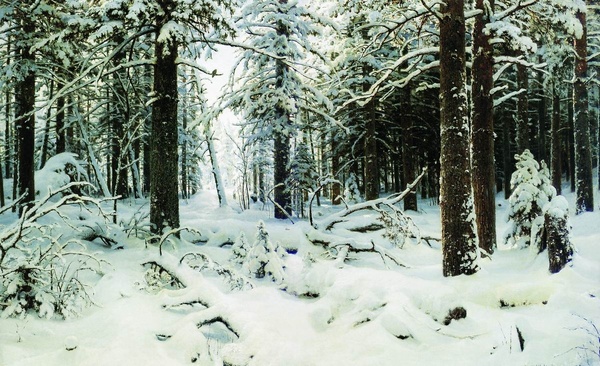

Три медведя в сосновом бору: как картина Ивана Шишкина стала конфетой.

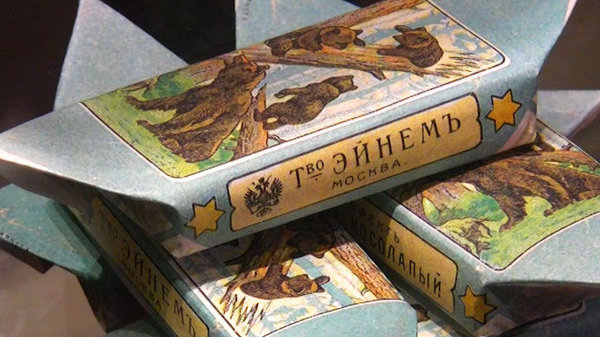

В 1867 году на Софийской набережной кондитер Теодор Фердинанд фон Эйнем вместе со своим компаньоном финансистом Юлиусом Гейсом, построил и запустил паровую фабрику по производству шоколадных конфет и чайных печений. Производство быстро набирало обороты. Продукция получала призы и награды на выставках. А предприимчивые немцы изобретали новые способы привлечь внимание покупателей. Рекламе, как двигателю торговли, отдавалось должное. Реклама фабрики «Эйнем» отвечала модным тенденциям, была стильной, передовой, она развлекала и даже просвещала. Так на фабрике «Эйнем» среди прочего выпускались серий конфет в 12 и 14 картинах: «Клады земли и моря», «Средства передвижения», «Типы народов земного шара», «Русские художники и их картины»… На одной стороне обертки покупатель видел картинку, на другой мог почесть краткую энциклопедического плана статью. История умалчивает, когда именно Гейс (Эйнем отошел от дел еще в 1876 году) договорился с Третьяковым и получил разрешение размещать на обертках репродукции картин из коллекции братьев Третьяковых. Но на самих этикетках серии «Русские художники…» находим дату: 1896 год. Одним словом, когда говорят, что конфете «Мишка косолапый» больше ста лет, это правда. Рецепту то уж точно.

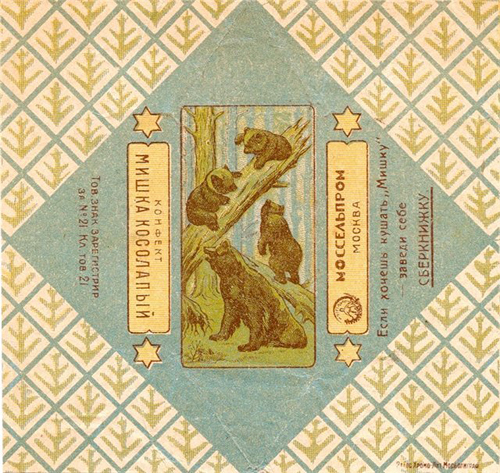

В привычном нам виде, в отдельной обертке с медвежатами на бирюзовом фоне, конфета «Мишка косолапый» производилась с 1925 года. Правда, уже не на известной во всем мире паровой фабрике «Эйнем», а на национализированной советской властью фабрике «Красный октябрь» (бывшей «Эйнем»).

Пралиновые конфеты (глазированные шоколадом вафли, между которыми находится начинка из растертых с сахаром миндаля и какао-бобов) пользовались популярностью, экспортировались и стоили довольно дорого. Гений агитпропа Владимир Маяковский даже придумал звучный слоган, который тут же был запечатлен на фантике: «Если хочешь кушать «Мишку», заведи себе Сберкнижку». Четыре рубля за килограмм это вам не шутки шутить.

Но реклама, как говорил Владимир Владимирович Маяковский, — «это торговая агитация, без нее не двигается даже самое верное дело». Тут же добавим от себя, и даже самые вкусные конфеты. Возможно, поэтому на стене первого советского небоскреба в Калашном переулке, где с 1925 года находился Моссельпром (пищевой трест Московского совнаркома, объединивший под своим началом кондитерские, мукомольные, пивоваренные и табачные фабрики Москвы), художник Родченко изобразил конфету со знакомым лесным семейством на обертке.

Очень скоро конфета, на которой значилось «Мишка косолапый», получила в народном бытовании новое, другое название — «Три медведя». Заодно так стали называть и картину Ивана Шишкина. Причем никого не смущало, да и не смущает по сей день, что медведей на картине все-таки четыре. Теперь трудно сказать, почему – из-за талантливого пейзажа художника-предвижника, или сладкой конфеты, — но Иван Шишкин стал народным художником, как Пушкин — народным поэтом.

Картины, написанные маслом, советские граждане себе позволить не могли. А вот лакированные репродукции (их продавали очень дешево в книжных магазинах), в том числе «Утро в сосновом лесу» Шишкина, вплоть до конца девяностых можно было найти в каждом уважающем себя доме. Во всяком случае, в провинциальном.

Немного об истории картины.

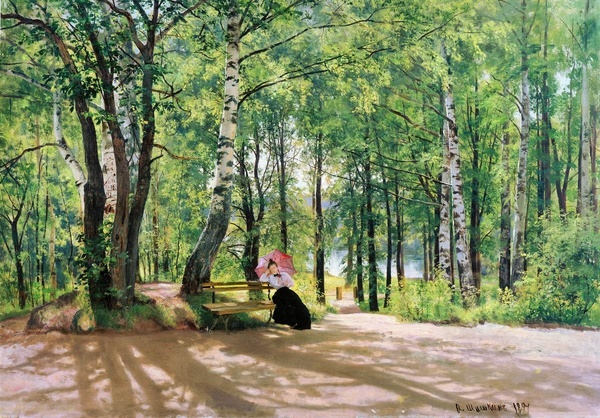

Картина «Утро в сосновом лесу» была приобретена Павлом Михайловичем Третьяковым в 1889 году. Правда называлась она иначе — «Медвежье семейство в лесу». Почти сразу после покупки картина была доставлена Третьякову. Павел Михайловича неожиданно для себя обнаружил некоторые изменения. Когда он платил за картину — на ней стояла одна подпись — Ивана Шишкина, когда получил — уже две. К фамилии Шишкина добавилась фамилия Константина Савицкого. Третьяков, как пишет в своих воспоминаниях Н.А.Мудрогель «Пятьдесят восемь лет в Третьяковской галерее», тут же потребовал себе французского скипидара и стер подпись.

Дело в том, что медведицу с тремя медвежатами на полотне изобразил Константин Савицкий. Шишкин счел долгом не только поделиться гонораром (из четырех тысяч рублей, полученных от Третьякова, отдал Константину Савицкому тысячу), но попросил Савицкого оставить на полотне подпись.

Однако Третьяков был по купечески жестким, и повел себя принципиально. Раз покупал картину у Шишкина, значит подпись будет на картине только Шишкина.

После этой истории родился миф, который бытует по сей день. Неумеха Шишкин вынужден был просить знакомого художника нарисовать медведей, потому что сам не смог. А Константин Савицкий, будто бы узнав, что картина осталась без его фамилии, в пух и прах разругался с Шишкиным и никогда с ним больше не общался. Однако, все это неправда.

Дело в том, Савицкий и Шишкин были не только добрыми друзьями, но и кумовьями. Константин Аполлонович был крестным отцом младшего сына Ивана Шишкина — Констатина. Увы, их объединяло и общее горе. Мальчик умер трех лет от роду.

Вообще, бед у обоих было не мало. Внезапная смерть унесла жизнь первой жены Шишкина, самоубийством покончила супруга Савицкого. Шишкин как-то написал, что провидение, заставляя страдать художника, открывает в нем Божий дар. Дар, талант он видел и в своем друге.

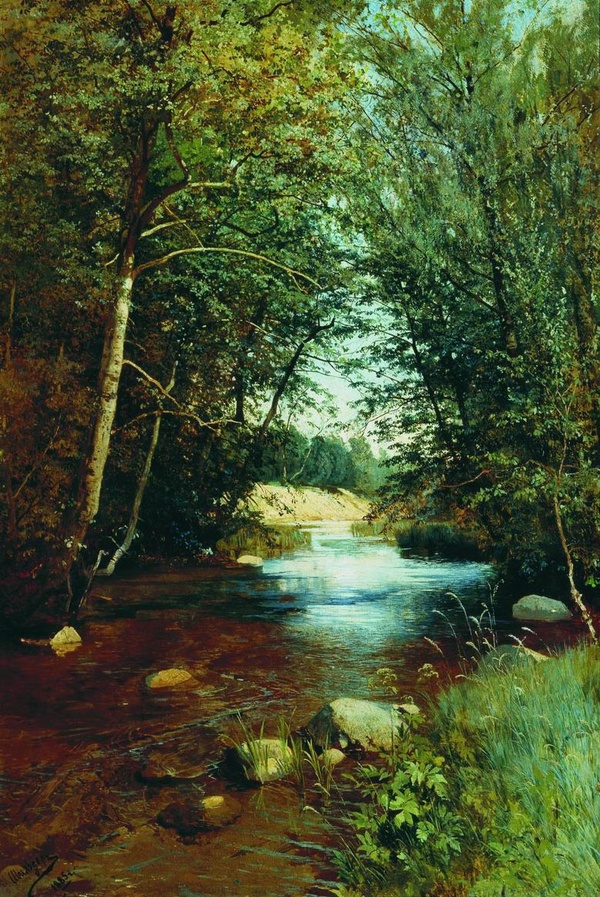

Художники вместе состояли в Товариществе передвижных выставок, много общались, переписывались, встречались и вместе же обдумывали сюжеты будущих картин. У обоих однажды родилась идея написать масштабное полотно, в котором фигурировало бы медвежье семейство. Вероятно идея появилась после написания Шишкиным картины «Туман в сосновом лесу» (1888 год) или «Бурелом» (1888 год). В любом случае, как-то Шишкин пригласил Савицкого в мастерскую посмотреть, какую он «отмахал штуковину». Там-то блестящий жанрист Савицкий с позволения Шишкина написал медведей.

Это вовсе не значит, что Шишкин не сумел бы этого сделать сам. Как известно, он учился у швейцарского анималиста Рудольфа Коллера. На многих его картинах присутствуют животные и птицы: «Болото, журавли», «Вид в окрестностях Петербурга», «Сосновый бор, Мачтовый лес», «Лесная глушь». Да и в эскизах к картине «Утро» медведи присутствуют. Поэтому остается только гадать, почему Иван Иванович уступил кисть Савицкому. Возможно потому, что идея написать медведей родилась у Константина Апполоновича. А может, дружелюбный, веселого нрава Шишкин знал, что Савицкий полотно не испортит. Ведь он частенько рисовал животных своему маленькому сыну Георгию (будущему художнику).

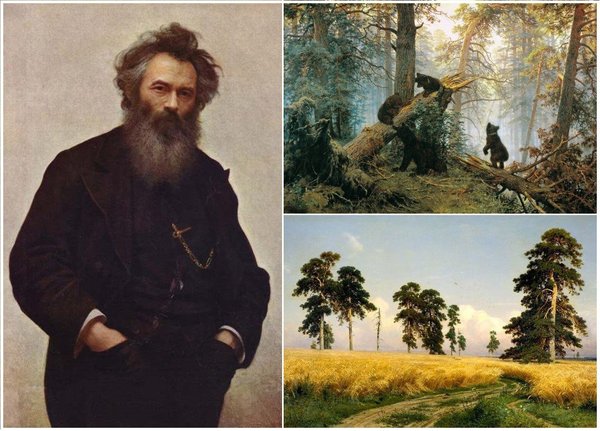

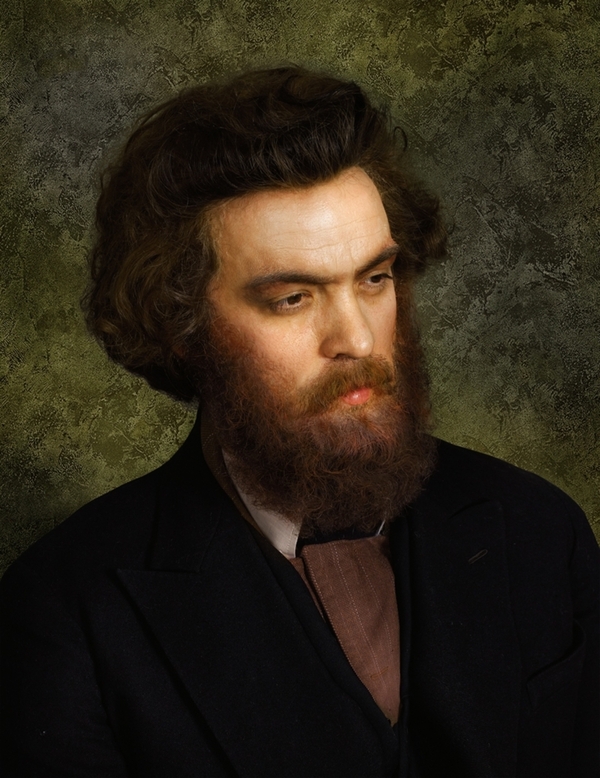

Лесной художник - богатырь

Иван Иванович Шишкин родился в Елабуге Вятской губернии в семье купца второй гильдии Ивана Васильевича Шишкина. Иван Васильевич — автор изданной в 1871 году в Москве «Истории города Елабуги» — за заслуги в области археологии удостоился звания члена-корреспондента Московского археологического общества. Заметив увлечение сына родной природой, он направил молодого Шишкина учиться живописи. Окончив Академию с Большой золотой медалью Шишкину давалось право на заграничную стажировку. Но за границу он ехать не спешил, вместо этого отправившись в Вятский край. В родных местах Шишкин неустанно работал. К этому времени художник уже определил область применения своих сил — только Родина, только пейзаж.

Всё же Шишкину пришлось стажироваться за границей — главным образом, в Германии и Швейцарии. В Дюссельдорфе он много писал в Тевтобургском лесу и среди местных жителей пользовался огромной популярностью. По возвращении в Россию в 1865 году художник за картину "Вид в окрестностях Дюссельдорфа" получил звание академика.

«Громче всех, — вспоминал Репин, — раздавался голос богатыря Шишкина. Публика, бывало, ахала за его спиной, когда он своими могучими лапами ломового и корявыми от работы пальцами начнет корежить и затирать свой блестящий рисунок, а рисунок точно волшебством каким от такого грубого обращения выходит все изящней и блистательней».

«Когда он перед натурой, то точно в своей стихии, тут он и смел, и не задумывается, как, что и почему; это единственный у нас человек, который знает природу ученым образом».

Крамской даже предоставил Шишкину собственную мастерскую, когда тот готовил для академической выставки свою работу "Полдень. В окрестностях Москвы", с которой, собственно, и началась слава художника.

"Полдень. В окрестностях Москвы" была первая шишкинская картина, приобретенная Павлом Третьяковым.

Личная жизнь художника складывалась трагически. Он два раза был женат по любви: сначала на сестре рано умершего талантливого пейзажиста Федора Васильева (которого он опекал и учил азам мастерства), Елене; потом — на художнице Ольге Лагоде. Обе они умерли молодыми: Елена Александровна — в 1874 году, а Ольга Антоновна — в 1881-м. Потерял Шишкин и двоих сыновей. Претерпев после смерти отца в 1872 году кризис и на время оставив живопись, художник нашел в себе силы вернуться к творческой жизни.

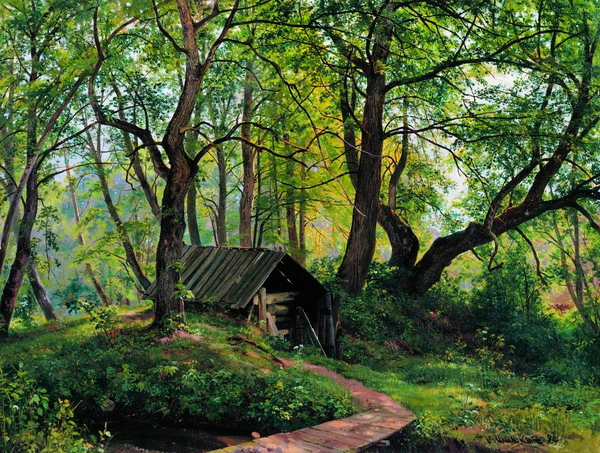

В 1894 году Шишкин возглавил пейзажную мастерскую в Академии. О столкновении методов преподавания двух профессоров, знаменитых художников — Шишкина и Куинджи ходили легенды. Они являлись антиподами по своим взглядам на методы преподавания, на технику работы и на идейную сторону творчества. И.И. Шишкин был необыкновенным знатоком и любителем леса. Он до совершенства знал анатомию деревьев разных пород, всегда говорил, если видел неправильность в рисунке дерева: “Такой березы не может быть” или “эти сосны бутафорские”. Некоторые упрекали его в сухости. Такое мнение, пожалуй, может быть оправдано по отношению к некоторым офортам, над которыми он проводил много времени в последние годы жизни. Но живописные его работы, несмотря на применение сложнейшей техники, всегда смотрелись свежо. Казалось, вы внезапно вошли в лес, ощущая как глазами, так и всем телом его близость…

Шишкин как был, так и до сих пор является крупнейшим русским художником-реалистом, знатоком лесного царства. И, как это ни странно, из его многочисленных учеников лишь Андрей Николаевич Шильдер был действительно крупным мастером. Он обладал прекрасной техникой как в рисунке, так и в живописи, но самостоятельной — не шишкинской.

Во время летних работ, когда совместно с профессором писали несколько его учеников, он по очереди подходил смотреть их работы и делал свои замечания. Некоторые из учеников, несмотря на ценность каждого его критического слова, готовы были, как говорится, провалиться сквозь землю. Шильдер сам рассказывал, что он, человек нервный, иногда, завидя издали фигуру Ивана Ивановича, направляющегося в его сторону, не мог удержаться и, оставив этюд и палитру, буквально уползал в кусты, как уж, а потом изворачивался, как мальчишка, объясняя свое отсутствие. Ученики боялись художника - богатыря Шишкина.

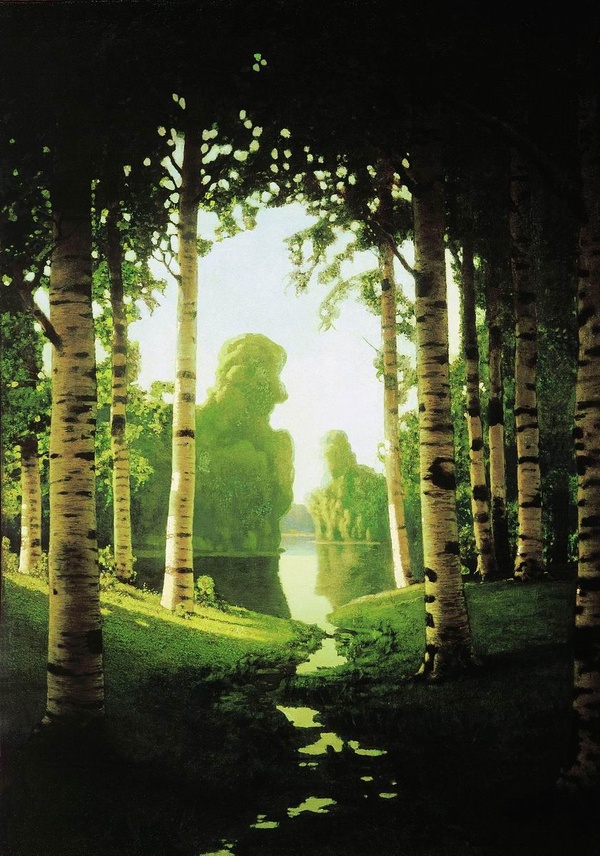

Другим профессором пейзажной мастерской был талантливейший художник Архип Иванович Куинджи. Он был педагогом, не имевшим по методу преподавания ничего общего с Шишкиным. Задачей Куинджи во многих его работах было передать явления природы, не поддающиеся длительному писанию с натуры, как, например, пейзажи, освещенные ночным лунным светом, хатки, озаренные последними лучами заходящего солнца, которые можно наблюдать лишь в течение нескольких минут. В этих вещах использованы приемы, усиливающие эффект освещения. Но это была не натура, а иллюзия.

Шишкин, усмехаясь, говорил что такие березы бывают только в голове Куинджи.

В мастерской Куинджи зажигались такие «звезды» живописи, как Богаевский, Вроблевский, Зарубин, Химона, Калмыкова, Рушиц, Пурвит, Краузе, Рерих, Рылов, Борисов, Вагнер, Чумаков и другие.

У каждого из этих творцов была своя дорога в мастерскую Куинджи. Латри привел его дед, Айвазовский. Бровар и Кандиуров пришли к Куинджи после окончания Академии художеств. «Неспособный» Богаевский был принят Архипом Ивановичем в пейзажную мастерскую вольнослушателем.

Куинджи был педагогом от Бога, обладал врожденными способностями к преподаванию. Его обучение не представляло из себя стройной системы, но в педагогическом процессе были продуманность и определенность. В конце концов, важен результат: сонм прекрасных живописцев, которых выпестовал Куинджи, потрясает. По пятницам с 10 утра до 14 часов дня Архип Иванович открывал двери мастерской для всех желающих консультироваться по вопросам пейзажной живописи. Часто в стенах помещения оказывалось трудно дышать: набивалось более 200 человек, которым Куинджи читал лекции.

Мастерскую – в широком смысле слова – Куинджи представлял себе как единую семью, объединенную общим интересом к искусству. Во главе такой семьи должен стоять наставник, старший товарищ, мудрый друг, а не строгий профессор. Учеников своих Архип Иванович уважал и любил.

Иван Иванович Шишкин был художником большого труда. Его нельзя было встретить на вечерах художников. Но к завтраку, когда делал часовой перерыв в работе, мог встретится в Академии со своим извечным антагонистом Куинджи. И начинался очередной горячий диалог двух титанов русской живописи о искусстве за чашкой ароматного чая.

По мнению Куинджи, главное было передать в полную силу впечатление от эффектов освещения в природе, какими бы средствами это ни было достигнуто. Шишкин же требовал передачи красоты форм разных деревьев и особенностей пятен и складок на коре, свойственных разным породам. Это, по его мнению, оживляет и освещает лес.

Откушав и выслушав мнения друг друга, художники возвращались в свои мастерские, каждый при своём. Куинджи к фанатично любящим его ученикам, Шишкин к очередному пейзажу.

Царь леса, художник - богатырь Иван Иванович Шишкин все свои последние дни посвятил работе и умер за мольбертом в собственной мастерской.

Утро в сосновом лесу

Существует легенда, что кабинет предпринимателя Юлиуса Гейса, заведующего фабрикой «Эйнем» (позже была переименована в «Красный Октябрь»), украшала репродукция картины «Утро в сосновом лесу». Именно поэтому, когда ему принесли на дегустацию новый сорт конфет, он был настолько впечатлён вкусом, что в массовое производство они вышли в упаковке, напоминающий сюжет полюбившейся ему картины.

В скором времени конфеты "Косолапый мишка" народ окрестил "Три медведя", а затем и саму картину стали так называть. И никого не смутило, что на картине изображено четыре медведя. Возможно проверенная временем популярность конфет поспособствовала тому, что Иван Шишкин стал народным художником.

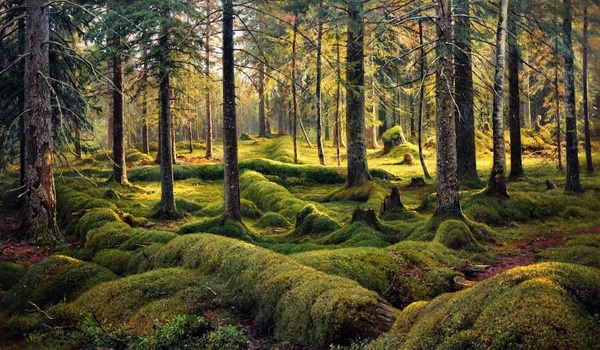

Поистине Ивана Шишкина можно назвать мастером своего дела, виртуозно воплощающем на бумаге жизнь русского леса, передавая реалистичность растительной формы. Его знаменитая картина «Утро в сосновом лесу» была написана с одного из островов на озере Селигер в 1889 г.

Но на самом деле шедевр принадлежит не только кисти Шишкина. Медведица с тремя медвежатами обязаны руке Константина Савицкого. По неведомым причинам Шишкин не изобразил животных сам, наверняка, у него были на это причины. Сомневаться в мастерстве такого сильного рисовальщика не приходится, поскольку он обучался и у швейцарского анималиста Рудольфа Коллера да и на многих картинах Шишкина присутствуют животные.

Константин Савицкий и Иван Шишкин были не только друзьями, но и кумовьями. Савицкий был крёстным отцом младшего сына Шишкина – Константина. К сожалению, их объединило и общее горе. Мальчик, будучи в трёхлетнем возрасте, умер. У двоих было не мало бед в жизни – жена Савицкого кончает жизнь самоубийством, внезапная смерть уносит жизнь жены Шишкина.

Художники состояли в товариществе передвижных выставок, много общались, переписывались, вместе обдумывали сюжеты картин. Так однажды возникла идея написать полотно, в котором присутствовало семейство медведей. Как-то раз Шишкин пригласил Савицкого в мастерскую посмотреть на своё творчество, тогда-то Савицкий с позволения своего друга написал медведей.

Картина «Утро в сосновом лесу» была приобретена Павлом Михайловичем Третьяковым. После покупки Третьяков обнаружил, что картина имеет две подписи, вместо заявленной ранее одной. К фамилии Шишкина добавилась фамилия Савицкого. Шишкин счёл справедливым указать фамилию Савицкого на полотне и поделиться с ним гонораром. Но своенравный Третьяков был принципиален – раз покупал картину у Шишкина, значит подпись будет на картине только Шишкина.

P.S. Верное название картины звучит как «Утро в сосновом лесу». Именно «в лесу», а не «в бору», поскольку бор – это и есть хвойный лес.