Зачем и почему бежали из СССР?

Подавляющее большинство советских граждан во времена «развитого социализма» 1970-1990-х годов не имели ни малейшей возможности выехать за границу и никогда там не бывали. Советские власти отгородили страну от остального мира непроницаемым «железным занавесом». Почему страна, строящая коммунизм, всеобщее равенство и систему, во главе которой ставился «простой советский труженик» и его личные свободы, так ревностно оберегала свои границы и от иностранцев, и от своих граждан? Что прятала? И почему «государство рабочих и крестьян» прилагало столько усилий, что бы представители «рабочего класса и трудовой интеллигенции» никогда не смогли посмотреть остальной мир за пределами СССР? И главный вопрос: почему советские граждане всеми правдами и неправдами хотели вырваться из Советского Союза и эмигрировать в другие страны? Зачем и почему бежали из СССР?

Ответ довольно прост. Советская власть больше всего опасалась, что люди увидят своими глазами насколько лучше живут рабочие и крестьяне при капитализме и начнут сравнивать уровни жизни в СССР и, например, в США, или того хуже, в побеждённой Германии. Или ещё хуже – в Финляндии, которая перестала быть частью Российской Империи, так и не став ещё одной союзной республикой. Социалистический общественно-политический строй по всем статьям проигрывал капитализму, что необходимо было скрывать и маскировать, как от жителей других стран, так и от собственных граждан. Достаточно было один раз выехать за рубеж, чтобы все пропагандистские усилия советской идеологии были развеяны в пух и прах. А для иностранцев было достаточно один раз посетить СССР, чтобы увидеть реальные условия жизни советских граждан, уныние, отсталость и абсолютную бесперспективность социализма, что, собственно, и было подтверждено временем.

Несмотря на заклинания советской пропаганды о «власти народа», т.е. демократии, Советский Союз был одной из самых недемократичных стран в мире, где граждане были существенно ограничены в свободах и гражданских правах: свободе мысли, свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе предпринимательства, свободе передвижения, свободе вероисповедания, и, в конечном итоге, в свободе жизни. Кроме того, в СССР активно практиковались политические репрессии. За фасадом громких лозунгов о строительстве коммунизма и всеобщем равенстве скрывались бедность, тоталитаризм, дефицит любых товаров везде и всегда, а также жёсткое материальное расслоение среди различных категорий граждан. Совокупность несвобод и низкий уровень жизни вызывали потребность перемен у самых разных категорий граждан, но так как перемены в неспособном к прогрессу и отсталом Советском Союзе были невозможны, а эмиграция жёстко ограничивалась властями, многие граждане предпринимали попытки бежать из СССР. Для этого им приходилось правдами и неправдами преодолевать т.н. «железный занавес» – советскую систему разрешений, контроля и наказания за побег. Для некоторых единственной альтернативой побега был суицид.

Железный занавес

Реальной возможностью вырваться из СССР за рубеж были служебные командировки и туристические поездки, обычным гражданам недоступные. Весь мир для простого советского человека делился на три основных категории: соцлагерь, развивающиеся страны и капстраны. В соцстраны могли выехать несколько категорий граждан: представители партноменклатуры, учёные, инженеры, военные, артисты, спортсмены и даже туристы. В развивающиеся страны выезжало меньше граждан – в основном партийные пропагандисты, военные специалисты, учёные, преподаватели, строители, которые в прямом и переносном смысле помогали странам «третьего мира» строить социализм, зачастую минуя стадию капитализма. На строительство социализма в мировом масштабе СССР тратил огромные средства и усилия, причём всегда за счёт снижения уровня жизни собственных граждан. Советские специалисты работали в странах, власти которых провозглашали государственным строем социализм (их называли «страны социалистической ориентации»), или хотя бы были толерантны к теории марксизма-ленинизма (т.н. «неприсоединившиеся»). Строили фабрики и заводы, жильё, образовательные учреждения, гидроэлектростанции, аэропорты и другие объекты транспортной инфраструктуры, занимались поиском и добычей полезных ископаемых. С нуля создавали целые отрасли промышленности, студентов государств с прокоммунистическими режимами обучали в советских ВУЗах, граждан этих стран даже допускали к участию в советских космических программах. Таким образом СССР пытался продемонстрировать всему миру преимущества социалистической системы над капиталистической. В капстраны выезжали единицы – дипломаты, торговые представители и закамуфлированные под них агенты КГБ. Реже спортсмены и артисты... да, пожалуй, и всё.

Куда бы не выезжали советские граждане, за ними всегда присматривали сотрудники КГБ, основной задачей которых было не допустить, чтобы кто-то из находящихся за рубежом граждан стал «невозвращенцем», т.е. не остался жить заграницей. А пытались так поступить многие, вырвавшиеся «за периметр». Поэтому работа по предупреждению побегов начиналась задолго до зарубежных поездок. На каждого выезжающего собиралась информация, в которой играли роль несколько основных факторов: партийность (считалось, что коммунист был более «морально и политически устойчив», т.е. меньше склонен к побегу и эмиграции), семья (важно, чтобы у выезжающего в СССР оставались близкие родственники, вечная разлука с которыми не позволила бы выезжающему бежать – супруги, дети, родители – фактически, заложники), а также отсутствие родственников за рубежом (чтобы не к кому было бежать). Чтобы выехать за рубеж, необходимо было получить выездную визу, для чего приходилось заполнить несколько анкет с перечислением всех живых и умерших родственников, а также собрать множество справок и характеристик с работы и из ВУЗа, получить массу одобрений и разрешений со стороны различных месткомов, райкомов и горкомов КПСС, а также профсоюза. Кроме того, необходимо было получить справку о состоянии здоровья и нотариально заверенное согласие супруга/супруги, если турист путешествовал в одиночку, как Семён Семёнович Горбунков из к/ф Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1969). Здесь также уместно вспомнить кадры из к/ф Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты» (1987), когда герой Леонида Филатова сетует, что в очередной раз надо заполнять анкеты на выезд в Австрию: «Я ведь проверенный-перепроверенный, я ведь десятки раз бывал за границей, если бы я хотел бежать, я бы давно это сделал». Тех, кто по каким-либо причинам, не мог получить такие визы, называли «невыездными». В основном это были либо граждане, уличенные в нелояльности к советской власти (т.н. «диссиденты» или «инакомыслящие»), либо граждане, имеющие доступ к государственной тайне (учёные, военные и работники спецслужб), а также граждане еврейской национальности (о последних подробнее написано ниже). Чтобы сделать человека навсегда «невыездным», иногда достаточно было один раз написать в органы заявление, что он слушает радио «Голос Америки» или рассказывает анекдоты про Брежнева. Причём сделать это можно было анонимно. На карьере и возможности выезда из СССР после такой «анонимки» с большой долей вероятности ставилась жирная точка.

Бежать из СССР в соцстраны практического смысла не имело – риск того, что перебежчик будет схвачен местными властями, лояльными к «братскому Советскому Союзу», и выдан обратно в СССР был почти стопроцентным. Более того, граждане этих стран сами бежали на Запад при первой возможности. А вот в развивающиеся страны бежать было перспективнее. Оставаться жить в Индии, Уганде или Никарагуа никто, конечно, не мечтал, да и вероятность выдачи в СССР также была велика, но там можно было обратиться в дипломатические учреждения западных стран и просить политическое убежище, что многие и делали. Наиболее перспективным, конечно, было бежать в любую из капстран – там было реально получить политическое убежище в качестве жертвы «советского режима», если, конечно, туда удавалось выехать. Многие западные страны предоставляли такое убежище без особых проблем, выдавать свободолюбивых граждан обратно в руки «кровавого советского режима» считалось, как минимум, неэтичным. Соответственно, и контроль за гражданами, выезжающими в капиталистические страны был самым строгим! Тут на карту ставилась международная репутация СССР. Про перебежчиков говорили, что они «голосуют против СССР ногами». За побег УК СССР предусматривал уголовный срок от 3 до 15 лет. Если перебежчика обвиняли в государственной измене, то была предусмотрена высшая мера наказания – смертная казнь. Но это, конечно, если перебежчик возвращался или был депортирован обратно в СССР.

Впрочем, это не помешало в 1970-1990-х годах нелегально перебраться жить в капстраны около 67 тысячам граждан СССР. И это не считая «легальных» 576 тысяч эмигрантов, которым советская власть под сильнейшим давлением мирового сообщества предоставила официальную возможность покинуть страну. В декабре 1966 года, находясь в Париже, советский премьер Алексей Косыгин заявил: «Если есть семьи, разобщённые войной, которые хотели бы встретить своих родственников вне СССР или даже оставить СССР, мы сделаем всё, чтобы помочь им решить эту проблему». Это событие считается началом легальной эмиграции из СССР. Москва начала разрешать советским евреям, немцам и понтийским грекам выезд с целью воссоединения семей. Этому решению предшествует широкая международная кампания в поддержку советского еврейства, нанесшая серьёзный удар по международному имиджу СССР: массовые протесты еврейских общин у посольств, петиции, ноты протеста западных политиков, обращения Нобелевских лауреатов к Брежневу, срывы гастролей советских артистов и введение со стороны США т.н. поправки Джексона–Вэника. Легально выезжали в основном в Израиль, ФРГ и в США. Надо заметить, что не все из «еврейской эмиграции» были этническими евреями, и не все «немцы» были этническими немцами, многие «мимикрировали» под евреев и немцев, чтобы уехать из Союза. Многие, кому удавалось переехать в Израиль или ФРГ, рано или поздно оказывались в США или Канаде. Адаптироваться к новой жизни там было легче, а жить богаче.

Разрешение эмигрировать из СССР воспринималось простыми советскими гражданами, как привилегия. Лишённым гражданства и высланным из страны советским диссидентам завидовали. А то, что евреи получали такую возможность по национальному признаку, разжигало в СССР антисемитские настроения. Самих евреев стали воспринимать, как «неблагонадёжных», а потому их перестали назначать на ответственные посты, как это делалось, например, в сталинские времена, их детей перестали принимать в ВУЗы. Всё равно, мол, уедут, зачем их обучать? Евреи могли уехать на ПМЖ по аффидевиту (нотариальному вызову родственников из Израиля), но просто выехать из СССР даже в соцстраны они не могли, так как были «невыездными». Тех, кто подавал прошение на выезд, но получал отказ, называли «отказниками». Единожды «отказник» с большой вероятностью становился «отказником» пожизненно. Те, кто получали разрешение на выезд, сдавали советские гражданские паспорта, получали вместо них заграничные паспорта сроком действия три месяца, оформляли билеты и как тогда говорили «сидели на выезде», то есть «на чемоданах». Я слышал, что в квартирах будущих эмигрантов сразу отключали телефон, если он был, не знаю правда ли это. С советских властей могло статься и не такое.

Те же, кто не мог обеспечить «вызов» со стороны родственников и уехать официально, но при этом не мог или не хотел оставаться в СССР, искали различные лазейки для того, чтобы проникнуть через «железный занавес», т.е. совершить побег. Тут в пору вспомнить про перебежчиков из ГДР в ФРГ, которые, рискуя жизнями, пересекали германо-германскую или берлинско-западноберлинскую границы в поисках свободы и лучшей жизни. Бежали из Чехословакии, бежали из Польши, бежали из Румынии и Болгарии, бежали отовсюду, где правил безжалостный и бесперспективный коммунистический режим. А оттуда, где он правит до сих пор, бегут и сейчас – КНДР, Куба, Венесуэла.

Волны эмиграции из России и СССР

После октябрьского переворота 1917 года и последующей гражданской войны количество русских эмигрантов достигло, по данным международных организаций, 1,16 миллионов человек. Это были люди образованные и талантливые, цвет русской нации. Больше всего эмигрантов первой волны осело во Франции, что объяснялось в основном знанием русским «буржуазным элементом» французского языка, а также наличием во Франции уже тогда русской диаспоры.

Среди эмигрантов «первой волны» было множество известных имён – писатели Бунин и Куприн, певец Шаляпин, композитор Рахманинов, конструктор вертолетов Сикорский, изобретатель телевидения Зворыкин, философ Бердяев, шахматный чемпион Алёхин и многие, многие другие. Так как среди эмигрантов было множество бывших военнослужащих Белой Армии, это волна получила название «белая эмиграция».

Вторая волна эмиграции оказалась многочисленнее первой: на Западе остались более полутора миллионов из 8,4 миллионов советских граждан, по разным причинам оказавшихся в 1945-1946 годах в Третьем рейхе (4,5 миллиона вернулись или были насильственно возвращены в СССР, около 2,2 миллиона человек умерли или пропали без вести). Многие из тех, кто потенциально хотел вернуться домой в СССР, почли за благо не возвращаться, узнав, что для Сталина «нет пленных, есть предатели». Это волна не оставила столь глубокого следа в науке или искусстве, так как её составляли в основном простые люди – бывшие военнопленные красноармейцы и угнанные в Германию «остарбайтеры», а также те, кто сотрудничал с немцами на оккупированных территориях и бежал вместе с ними – т.н. «хиви» и «полицаи». Многие из этой волны потом перебрались и осели в США и Канаде. Все эти люди панически боялись быть выданными СССР и себя не афишировали, связи друг с другом не поддерживали, книг не писали, общественной деятельностью не занимались, стараясь оставаться в тени. Многие полностью ассимилировались, сменив даже имя и фамилию, например, скрипач Энди Смит (ранее Андрей Огарков) или боксёр Вик Сулливан (ранее Виктор Славский). Эта волна получила название «послевоенной».

Третья волна, получившая название «советской» или «брежневской», состояла как из легальных эмигрантов, так и из нелегальных перебежчиков. Разрешая «Программу воссоединения семей» советские власти надеялись на возвращение в СССР тысяч эмигрантов, однако желающих вернуться в Союз оказались единицы, а вот желающих выехать из СССР «по вызову родственников» оказались как раз тысячи. Всего в рамках третьей волны СССР покинули почти 700 тысяч граждан. Если говорить, наоборот, об иммиграции в СССР, то по официальным данным с 1975 по 1990 в Советский Союз на ПМЖ переехали всего 3,2 тысячи человек, в основном члены семей советских подданных из соцстран, а также стран Африки и Азии. Перевес в миграции никогда даже близко не был в пользу СССР.

Четвёртая волна была уже из России с середины 1990-х и до сих пор, но это, как говорится, уже совсем другая история, ведь эмигранты этой волны имели и имеют возможность свободного выезда из страны, а главное – возможность вернуться. Эту волну называют «экономической». Данные российской статистики неполны, поскольку она считает эмигрантами лишь тех, кто отказался от гражданства, чего подавляющее большинство не делает. По информации иммиграционных властей принимающих государств, только в США, Канаду, Израиль, Германию и Финляндию в 1992-1999 годах переселились около 805 тысяч человек.

Почему люди бежали из СССР

Если жизнь в СССР была такой справедливой, весёлой и богатой – почему люди бежали? И почему власти не выпускали людей за границу? А если гражданам каким-то чудом удавалось выехать за границу и там осесть — то его оставшихся в СССР родных ожидали допросы и гонения — они оставались пожизненными заложниками системы. Зачем?

Легальный выезд из СССР ограничивался властями, поэтому бегство во время пребывания за границей стало распространённым способом эмиграции. Уже сам факт массового бегства из СССР должен поставить крест на россказнях о «загнивающем западе» и любых его сравнениях с СССР, вроде зарплат и уровня жизни, всё это меркнет в сравнении с простым фактом — из СССР и других соцстран люди старались убежать любой ценой, а вот желающих переехать жить в СССР были единицы, в пределах статистической погрешности. Да и бежали в СССР в основном всякие специфические маргинальные персоны и промарксистски настроенные радикалы. Если после революции и до конца 1930-х в СССР ещё эмигрировали убеждённые коммунисты, то во времена брежневского застоя этот тонкий ручеёк иссяк. Нередко, кстати, после жизни в СССР иммигранты быстро просились обратно к себе домой, как произошло, например, с Ли Харви Освальдом.

Основной причиной неудовлетворённости жизнью в СССР было отсутствие свобод, низкий уровень жизни населения, бедность, отсталость, разруха, а главное – абсолютная бесперспективность и безысходность. Сколько бы пропаганда не внушала советским гражданам, что коммунизм – это чуть-ли не рай на земле и скоро он непременно настанет, отсталость социализма на фоне капитализма была очевидна. И политическая, и экономическая, и духовная. Советские люди всё же бывали за рубежом. Даже во время Великой Отечественной Войны, находясь в Польше, Венгрии или Германии они были шокированы достатком обычных людей, доступностью продуктов питания, предметов обихода, одежды, техники и общим качеством жизни, но самое главное – они не видели признаков «эксплуатации человека человеком», о чём вовсю трубила коммунистическая пропаганда.

Когда в 1968-1969 годах в итальянский Турин со всего Союза на стажировку приехали советские инженеры, которым предстояло работать на ВАЗе, они, заходя в местные магазинчики, в буквальном смысле немели и не могли поверить, что всё это изобилие можно купить. Сотрудникам КГБ пришлось в течение полугода разыскивать по Италии советских граждан, массово просивших в Италии политического убежища. И этом при том, что выехавших в Италию будущих автомобилестроителей в СССР долго и тщательно отбирали и проверяли. Это был самый многочисленный выезд советских граждан за рубеж после окончания войны. Точное количество желающих остаться в Италии неизвестно, известно лишь, что Италия выдала всех обратно в СССР, о чём было договорено ещё до приезда советской группы. Также известно, что двое советских инженеров, а также советский экскурсовод (читай, сотрудник КГБ) откололись от экскурсии в Милане и исчезли. Они сразу пересекли итало-австрийскую границу и выдачи избежали, оставшись в Австрии. Конечно, бежали и сами «гэбисты», не все могли устоять перед прелестями западной жизни, оказавших серьёзное воздействие на систему ценностей советских граждан. Поэтому, когда советским гражданам предоставлялась реальная возможность сменить «оплот коммунизма» на «загнивающий запад», они делали это, ставя на карту карьеру и жизнь, расставаясь навсегда со своими родными и близкими. Первые три волны эмиграции не предусматривали обратный билет.

Ruso Turisto, Oblico Morale

Чтобы просить политического убежища за рубежом, этот рубеж сначала нужно было пересечь. Одним из легальных способов это сделать была поездка за рубеж в качестве туриста. Снова вспоминается морское путешествие Семёна Семёновича Горбункова и его знакомого Геши Козодоева на круизном лайнере «Михаил Светлов» в к/ф «Бриллиантовая рука». Удовольствие было не из дешёвых и было недоступно простому советскому пролетарию. К примеру, турпоездка в Болгарию стоила целых 600 рублей. Поездку могли вообще не разрешить, если хоть на каком-то этапе оформления разрешений в потенциальном туристе подозревался невозвращенец. Более того, сопровождающие тургруппы «гэбисты» внимательно следили за отъезжающими ещё на стадии покидания Родины в портах, аэропортах и на вокзалах, обыскивали багаж, изучали, какие документы берутся с собой в двухнедельный круиз (наличие документов об образовании и профессиональных достижениях, а также наличие семейных фотографий могли стать свидетельством намерения бежать), внимательно следили, как они прощаются с родственниками – навсегда или нет.

Кто бежал из СССР

Удивляет разношёрстность советских перебежчиков. От рядовых инженеров до дочери Сталина. Мотивации были разными, но причина была одна – желание лучшей жизни в стране, где не было унижения человеческого достоинства, где человек мог реализовать свои желания и таланты, причём не за мифические «нормодни», «человекочасы» или «сухпайки», а за возможность пользования благами человеческой цивилизации без тотального дефицита всего, везде и всегда, без очередей за элементарными продуктами питания. Многие считали себя недооцененными на Родине.

Перебежчиками становились дипломаты, учёные, артисты, спортсмены, разведчики. Последствия бегства высококвалифицированных кадров (сейчас это называется «утечка мозгов») серьёзно сказывались на уровне развития советской науки, искусства и спорта. При побегах советских разведчиков, контрразведчиков или военных, открывалась зияющая брешь в безопасности страны.

Побегов из СССР было достаточно много, но известными становились, в основном, какие-то яркие и необычные случаи.

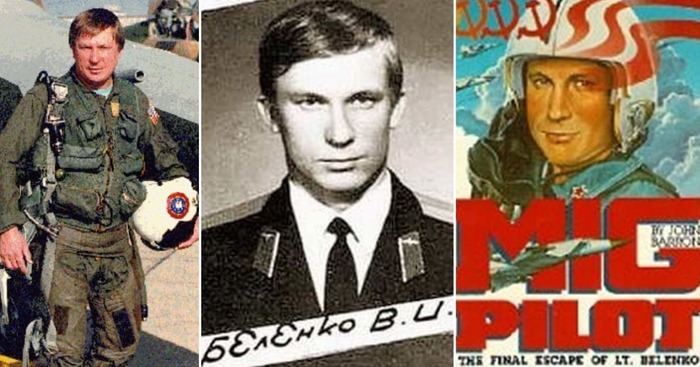

В 1976 году 29-летний член КПСС, старший лейтенант, лётчик истребительного полка Виктор Беленко, управляя новейшим советским перехватчиком Миг-25П, взлетел с аэродрома Соколовка в составе звена истребителей. Неожиданно для всех Беленко сменил курс и пошёл на набор высоты, а затем опустился почти до нулевой отметки и пошёл над океаном, приземлившись на японском острове Хоккайдо. В течение 48 часов лейтенант попросил убежища в США и 9 сентября оказался в вожделенной стране. По прибытии в Америку Виктора Беленко больше всего поразил обычный супермаркет – он считал, что магазин подготовили специально к приезду такого необычного гостя, как он. Беленко выучил английский язык и преподавал в военной академии технику воздушного боя, заново женился, издал книгу, заработал денег, побывал в 68 странах мира, ни о чём не жалеет. В СССР Беленко заочно приговорили к расстрелу. Секретарь парторганизации военной части, где служил Беленко, «сдал партбилет» (был исключён из КПСС, что в СССР соответствовало концу карьеры), лишились погон и карьеры генералы и маршалы.

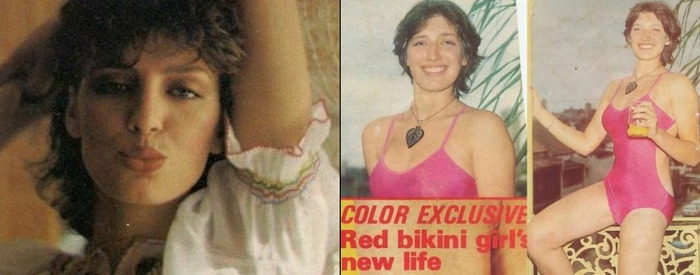

Лилиана Гасинская жила в Одессе и запланировала убежать из СССР ещё в 14 лет. Для этого Лилиана научилась хорошо плавать, а затем устроилась стюардессой на круизный теплоход «Леонид Собинов». Поздним вечером 14 января 1979 года круизный теплоход причалил в аэропорту австралийского Сиднея. Восемнадцатилетняя Лили мысленно попрощалась с родными, надела ярко-красный купальник и изящной ласточкой выпорхнула из иллюминатора, прыгнув в чёрную пропасть сиднейской бухты. В Австралии Лилиана стала настоящей звездой — сперва стала фотомоделью и снималась для глянцевых журналов вроде Penthouse, вышла замуж за фотографа газеты Daily Mirror, снималась в сериалах и стала диджеем.

Одним из самых известных беглецов из СССР был Михаил Барышников — танцор балета и актёр. Однажды, во время гастролей Большого театра в Канаде в 1974 году он решил там остаться. После Канады Михаил перебрался в США, где у него всё сложилось удачно — четыре года он танцевал в балете, с 1980 по 1989 года был директором Американского театра балета и ведущим танцовщиком. Основал собственный центр искусств, оказал немалое влияние на американский и мировой балет, номинировался на премии «Оскар» и «Золотой глобус», много снимался в кино. На фото внизу слева.

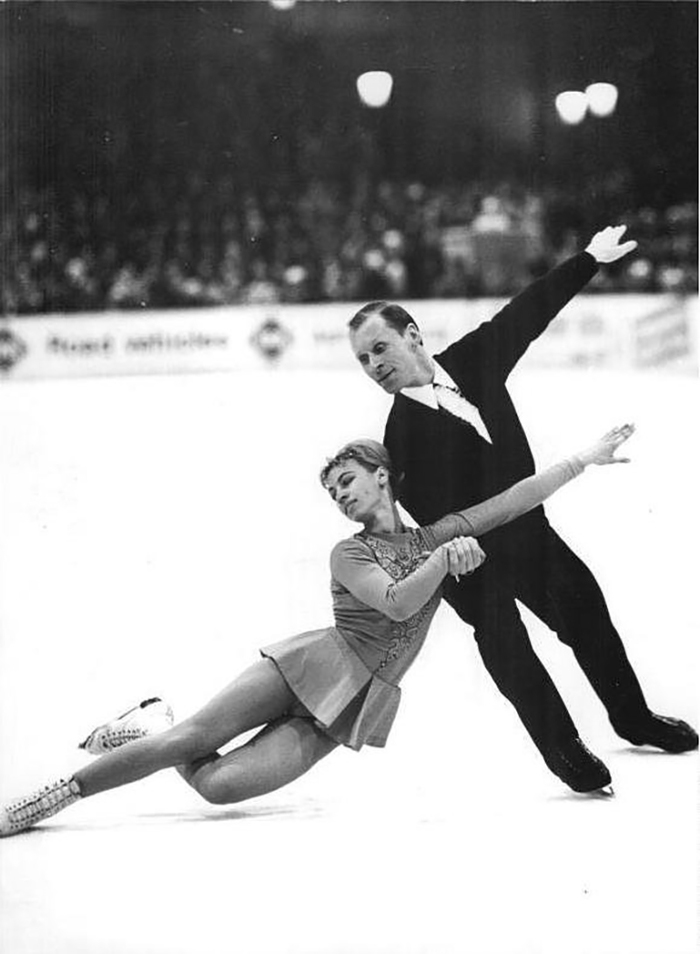

В 1979 году из поездки в Швейцарию с показательными выступлениями не вернулись на Родину титулованные солисты Ленинградского балета на льду Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Дважды олимпийские чемпионы (1964 и 1968), четырехкратные чемпионы мира (1965—1968), шестикратные чемпионы СССР в парном катании отказались возвращаться в СССР и попросили политического убежища в Швейцарии. Спортсменов лишили званий заслуженных мастеров спорта, их имена вычеркнули из всех советских справочников, рассказывающих об Олимпийских достижениях СССР, а самих спортсменов в открытую называли предателями.

Восходящая звезда советских шахмат Гата Камский бежал в 1989 году. Отец одарённого мальчика, сопровождая сына на турнир в Нью-Йорк, неожиданно попросил там политического убежища. В 1991 году Камский выиграл чемпионат США. До этого в Швейцарию перебежал другой советский чемпион по шахматам – Виктор Корчной. По свидетельству самого Корчного, уже в 1966 году на турнире в Германии ему предложили не возвращаться в СССР, но тогда он отклонил это предложение, о чём впоследствии сожалел: «Потерял 11 лет человеческой жизни».

Александр Могильный – известный советский хоккеист – бежал в 1989 году. После победного для сборной СССР чемпионата мира в Стокгольме поступило сообщение о бегстве Могильного из гостиницы. Сразу после приезда в США младший лейтенант Советской Армии попросил политического убежища. Могильный стал одним из последних перебежчиков третьей волны. Через пару лет в НХЛ потянулись советские хоккеисты, которые подписывали контракты с клубами ещё в СССР, получали разрешения на выезд и легально переезжали в США и Канаду. Ещё через несколько лет разрешения для выезда из России уже были и вовсе не нужны.

Примером неудачного и трагического побега можно считать историю семьи Овечкиных, известных в СССР также как джазовый ансамбль «Семь Симеонов». В 1988 году Нинель Овечкина и десять (!) её детей вылетели из Иркутска на самолёте Ту-154, двое старших ребят пронесли на борт самолёта (в кейсах для инструментов) два обреза, 100 патронов и самодельные взрывные устройства. Во время полёта бортпроводнице передали записку для пилотов с требованием приземлиться в Лондоне или другом британском городе — иначе они взорвут самолёт. Самолёт зашёл на дозаправку в городе Кургане (захватчикам сообщили, что это один из городов Финляндии), после чего начался штурм самолёта, Овечкины начали отстреливаться и взорвали взрывное устройство. Старшие дети из семьи Овечкиных застрелились, самолёт полностью сгорел, всего в ходе штурма погибло девять человек (из них пятеро — сами Овечкины).

Кроме перечисленных выше, перебежчиками были режиссёр Арсений Тарковский, танцоры балета Александр Годунов, Рудольф Нуреев и Наталия Макарова, скрипачка Виктория Муллова, спортсмены Владас Чесюнас, Лев Альбурт, Марина Аброськина, Сергей Немцанов, Сергей Пряхин, Сергей Фёдоров, шахматистка Елена Ахмыловская и многие другие известные и не очень люди.

Падение железного занавеса

В годы горбачёвской перестройки эмиграция упростилась, расширились научные и культурные обмены, участились поездки по частным приглашениям. Советские граждане получили возможность покупать валюту в банках по коммерческому курсу, если, конечно, имели деньги. Главное же новшество заключалось в том, что эмигрантам, после многолетнего запрета, разрешили посещать СССР.

К счастью, СССР навсегда прекратил своё существование, после чего уже в 1992 году для всех российских граждан появилась возможность практически без ограничений оформить загранпаспорт и ни перед кем при этом не отчитываться.

Сегодня возможность выезда граждан за границу определяется прежде всего их желанием, финансовыми возможностями, наличием въездной визы, если она требуется страной, куда они едут. Конечно, государство может ограничить возможность выезда, но для этого нужны серьёзные причины, в основном это непогашенная судимость или некоторые виды непогашенных задолженностей, пребывание под подпиской о невыезде или допуск к военной или служебной тайне, а также банкротство. Если таких барьеров нет, то пожалуйте на все четыре стороны, хоть на время, хоть на совсем. Так и должно быть в свободной стране.

Дисклеймер: (1) При написании поста использовались фото и другие материалы из интернета. (2) Пост основан исключительно на реальных фактах жизни в СССР в 1970-1990-х годах. (3) Да, я жил в СССР и отлично помню, что это такое!