Вши адмирала. Прелюдия, часть 1 из 2

Автор: Максим Вишневенко.

Торжество вшей и прогресса

Есть теория о том, что распространение эпидемий напрямую связано с прогрессом цивилизации, в первую очередь, с техническим, так как тот ведёт за собой увеличение числа вовлекаемых в производство людей и провоцирует их скученность в местах проживания (не сразу человечество додумалось до современных санитарных норм, ой, не сразу), а ещё прогресс увеличивает людскую мобильность. Как говорится, если раньше заболевший путешественник тихо-мирно умирал по дороге, где его и прикапывали местные сусляры у ближайшего куста, то к началу XX столетия человек, заразившийся опасной инфекцией в одном городе, мог вполне спокойно сесть на поезд, проехать на нём весь инкубационный период и выйти на станции назначения уже полностью больным и заразным на радость местным медикам.

Вы понимаете, к чему я клоню? История сегодня будет напрямую связана с прогрессом и железными дорогами.

Ров с телами погибших от эпидемии

Всю историю с людьми бок о бок живут вши, живут и очень сильно нас любят, так как наш род ещё со времён неандертальцев очень часто предпочитает жить коммунами по двадцать человек в одной пещере комнате, готовить, испражняться и спать примерно в одном месте. Да, иногда наступают моменты, когда прогресс в медицине и санитарии догоняет прогресс технический, и тогда каждому неандертальцу предоставляется отдельная комната, умывальник с душем и чистая столовая. Но мы же ведём разговор о начале XX века — у нас тут время торжества технического прогресса: города представляют из себя бараки для рабочих с плотностью населения 1 семья на 1 кровать, улицы покрыты конским навозом (зимой — мёрзлым, летом — сухим), никаких велодорожек, а над всем этим так круглосуточно коптят заводские трубы, что нынешние Челябинск и Новокузнецк можно смело записывать в эко-поселения. Прибавьте к этому отхожие места рядом с водоёмами и осознайте, какими райскими местами были тогдашние города.

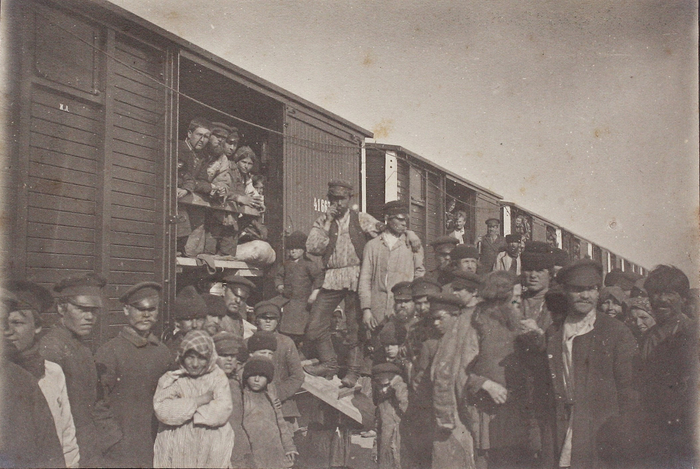

Но у нас же торжество прогресса, а значит между городами проложена сеть железных дорог! Забудьте про вагоны первого класса из фильмов про викторианских детективов — да, такие тоже были, но основная масса пассажиров перемещалась в более скученных и менее комфортных условиях. Статистика России 1896 года говорит нам о том, что первым классом было перевезено 0,7 млн пассажиров, вторым – 5,1 млн, а третьим – 42,4 млн. Так что, оказавшись вы сегодня в условиях покупки билетов на тогдашний поезд, с большой долей вероятности отправились бы в путешествие далеко не на Хогвартс-экспрессе. Как писал Бунин, «вагон очень душен от разных табачных дымов, в общем очень едких, хотя и дающих приятное чувство дружной человеческой жизни…».

Однако скученность скученностью, но поезда и впрямь сблизили города и посёлки друг с другом — расстояние, что раньше преодолевалось за неделю, стало возможным проехать за сутки. И этот мир радовал уже не только наших хитиновых друзей.

Прибытие поезда: вагоны-теплушки. Транссиб. Конец XIX века.

Со школы мы знаем про то, что блохи, жившие на серых крысах, распространению чумы в средневековых городах, перепрыгивая со своих хвостатых мустангов на людей. Справедливости ради, не одну чуму эти хитиновые прыгуны способны переносить, но народная память закрепила за ними славу именно чумных паразитов. А вот за вшами — тифозных. Всего тифов наиболее известно три: сыпной, возвратный и брюшной. Первые два и правда переносятся вшами, на которых живут соответственно риккетсия Провачека и спирохеты рода Borrelia. Третий к нашим хитиновым друзьям не имеет отношения, его возбудитель, бактерия Salmonella typhi, передаётся через продукты питания. Но, знаете ли, от этого не легче.

Казалось бы, чума — это круто и пафосно. От этого слова несёт мрачной средневековой неизбежностью, вот человек только на рыночной площади зашёлся в кашле, и вот уже четвёрка всадников заходит в опустевший город. Оспа — тоже круто, но не настолько. А вот тиф? Ну, что это такое? Какая-то гнилая горячка — тьфу!

Естественно, это всё шутейки от выживших, у которых есть антибиотики, но для заболевших — это ни разу не смешно. Тиф — это в целом собирательное название для инфекционных заболеваний, сопровождающихся нарушениями сознания на фоне сильной лихорадки.

У больного сперва нарастает интоксикация, температура тела поднимается до 40 градусов и выше, появляется нестерпимую головная боль, боль в суставах и мышцах. Тифозный пациент мучается от кошмарных сновидений, сознание становится спутанным, могут появиться эйфория или, наоборот, беспокойство и возбуждение. Если этот тиф сыпной, то лихорадке и интоксикации присоединяется сыпь. Она появляется по всему телу, кроме, лица, ладоней и подошв. Артериальное давление падает. Страдает центральная нервная система. Возможны поражения дыхательных путей, вплоть до пневмонии. Встречаются такие грозные осложнения, как энцефалит или менингит. Под ударом оказывается и сердечно-сосудистая система: тромбофлебиты, эндартерииты, тромбоэмболия лёгочной артерии, кровоизлияние в мозг…

В нашей истории до получения пенициллина остаётся каких-то 13 лет, а до его промышленного производства — всего-лишь 27. На дворе стоит зима 1915 года, генерал Юденич в тяжелейшей битве под Саракамышем разбивает турецкие войска Энвера-паши, а после к небольшому городку на Транссибирской магистрали начинают идти эшелоны с пленными курдами, на которых во множестве живут наши маленькие хитиновые друзья.

Прелюдия к Апокалипсису — курдская зараза

Это сейчас Новосибирск является третьим по численности городом России с 1,6 млн жителей и центром двухмиллионной агломерации. В 1915 году это был городок с населением в 75 тыс. человек, и назывался он тогда Новониколаевск. Не имея статуса центра губернии (тогда этим центром был более северный и крупный Томск), всё же он переживал экономический бум (только наличие 7 банков и всеобщего начального образования чего стоит) и стремительно расширялся, как узловая станция, притом не только Транссибирской магистрали, но и южного направления — в 1915 году от него была открыта алтайская железнодорожная ветка до Семипалатинска. Тогда всем было очевидно, что в городской истории железная дорога будет играть основную роль, но никто ещё не догадывался, какую именно.

Новониколаевск начала XX века

Тифом в Новониколаевске болели всегда, он совершенно не был чем-то новым для горожан. Традиционно развитие эпидемий начиналось с вокзала, всегда забитого людьми. Вот и в 1915 город стремительно стал заполняться военнопленными и беженцами, которые были не в лучшем состоянии. Вспышка опасной инфекции оставалась лишь вопросом времени — ей способствовало состояние города, в котором с трудом соблюдались санитарные нормы. Современников особенно удручало сильное загрязнение зданий, где содержались военнопленные и мобилизованные. Один из врачей тогда писал, что сад при Коммерческом клубе превратился в сплошной клозет.

Но всё до поры до времени держалось в привычных рамках, пока до станции не доехали пленные курды. И тут распространение заразы началось с первой городской больницы, куда по распоряжение коменданта была доставлена партия военнопленных, по словам одного из врачей, до того грязных, что потребовалось много времени, чтобы их отмыть. Вскоре заболевание распространилось среди больничной прислуги и служащих. Если в январе заражёнными числилось всего 40 человек, то в апреле уже 1699.

Больницы оказались переполненными даже с учётом того, что количество мест было приказано увеличить в три с лишним раза. Пациентов располагали уже по трое на двух поставленных вместе койках, а иногда и прямо на полу. Сами лечебные учреждения принимали исключительно военнопленных, простым горожанам просто отказывали в приёме — чудес учёта пациентов в то время я коснусь позднее, но пока предлагаю просто поразмышлять, насколько цифра в 1,7 тыс заболевших соответствует реальности. Нет, никаких параллелей с ковидом не будет.

Для борьбы с эпидемией местные власти сразу стали принимать срочные меры: первейшей задачей стало уменьшение числа военнопленных в городе, потому было решено устроить обсервационный пункт на подъездной ветке к станции Кривощеково, построить для больных отдельные бараки, а также в целом отменить этап военнопленных в Новониколаевск. К сожалению, ходатайство о выдаче городу пособия на постройку городской заразной больницы так и осталось без ответа — империя терпела сокрушительное Великое отступление на Западном фронте, и ей было не до разгулявшегося в Сибири тифа.

Курдскую заразу удалось одолеть к лету, но уже в августе вспыхнула эпидемия холеры. Здесь очагом инфекции стали реки Обь и Каменка, откуда горожане брали воду для питья. При этом, по сложившейся традиции, наибольшую эпидемиологическую опасность представляла из себя вокзальная часть города.

По официальным данным, за первые полгода 1915 сыпным тифом заболело 4 083 человека, из них 1 249 умерли. За весь же год холерой, брюшным тифом и дизентерией заболело около 2 000 человек, из которых умерло 400. Но вряд ли кто-то тогда догадывался, что всё это было лишь прелюдией, настоящий мор посетит Новониколаевск только через четыре года.

Трупы погибших от тифа возле больничного забора. Новониколаевск.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_459290

Лига историков

20K постов55.8K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения